“00后”大学生劳动价值观及教育引导研究

周强 熊冕 秦治国

摘要:做好劳动教育是培养德智体美劳全面发展型人才的重要举措,是落实立德树人根本任务的路径之一。通过对“00后”大学生进行调查,了解劳动教育现状等方面内容,挖掘出高校劳动实践教育内容设置、学生功利化思想、重脑力而轻体力劳动、劳动认知和劳动行为不一致、培养体系构建等具体问题。就此提出明晰劳动育人意义、全路径推进劳动教育、研究创造性劳动学习经历和构建有效实施机制等对策,以期为劳动教育改革提供参考。

关键词:劳动教育;“00后”大学生;对策

中图分类号:G 641 文献标识码:A 文章编号:1009-895X(2024)01-0083-06

DOI:10.13256/j.cnki.jusst.sse.210802255

有效开展劳动教育的关键是培养学生的劳动素养,而促进学生形成正确的劳动价值观是养成劳动素养的核心[1]。马克思、恩格斯曾分别从历史唯物主义、政治经济学和教育学原理三个维度对劳动价值观进行过十分重要的理论解释。其中在教育学的基本理论内涵中,马克思认为,劳动形成人的本质,劳动是实现人的全面发展的重要途径,教育与生产劳动相结合是社会主义教育的根本原则。胡君进、檀传宝在此基础上也提出劳动价值观内涵应该涵盖本源性价值、经济性价值、教育性价值三个方面的内容[2]。笔者认为,劳动价值观即人对于劳动这一实践行为的根本态度和选择判断。正确的劳动价值观有利于社会主义核心价值观的培育。

在2018年全国教育大会当中,习近平总书记立足新时代要求,强调把劳动教育纳入德智体美劳全面发展的育人体系,培养合格的社会主义建设者和接班人[3]。2020年3月20日,中共中央、国务院发布的《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》进一步明确指出了包括全面构建体现时代特征的劳动教育体系等五个方面的具体要求。目前国内对劳动教育研究诸多,如李珂、曲霞对1949 年以来劳动教育在党的教育方针中的历史演变等内容进行总结[4];王坦、蒋新秀结合1992-2021年期间国内外核心数据库文献对劳动教育研究的进展、热点与趋势进行分析[5-6];檀传宝对劳动教育概念的基本内涵与基本特征等进行解读[1],但研究内容多为历时性和理论研究,对劳动实践教育的研究较少。

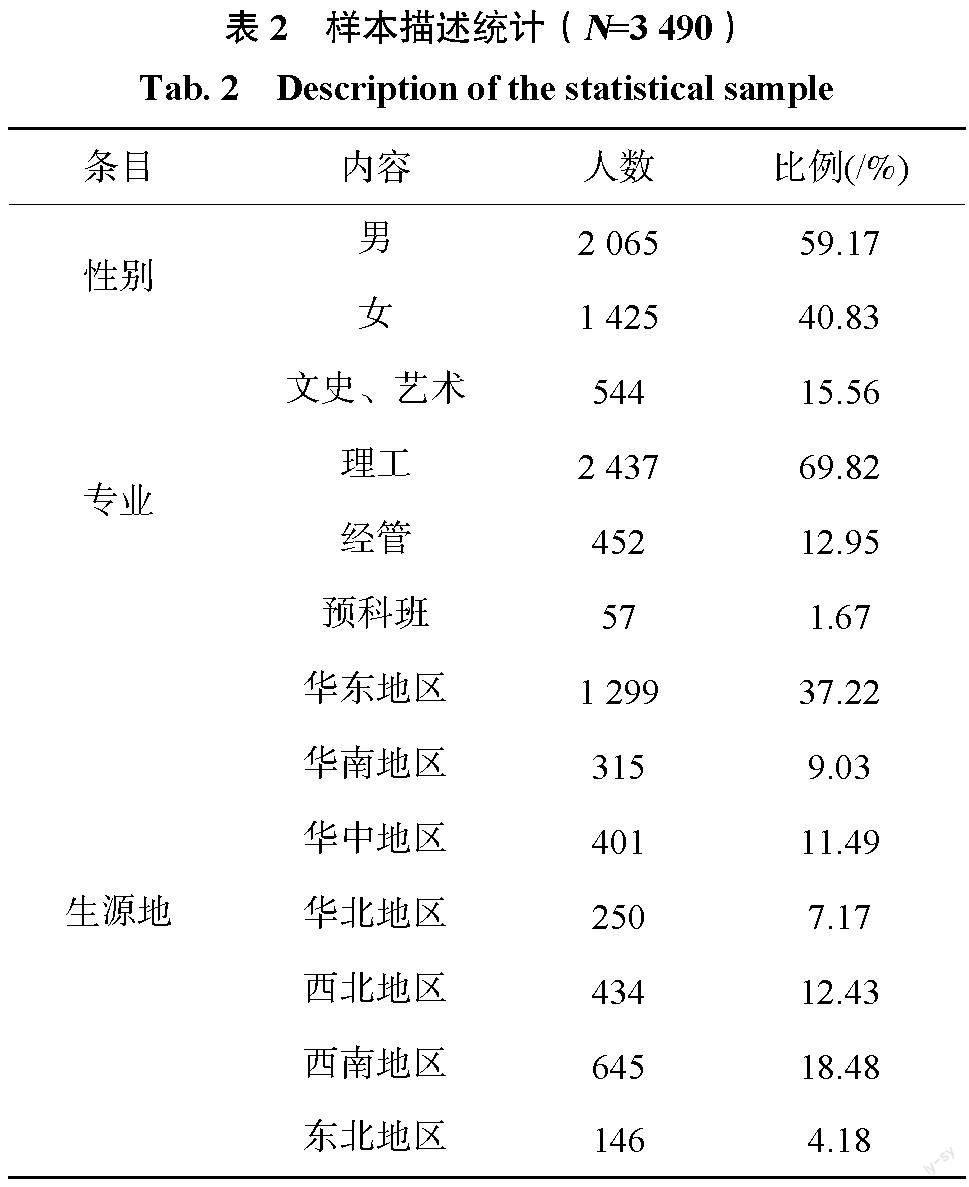

高等教育阶段是学生迈入社会前的关键时期,他们的劳动价值观直接影响大学四年的成长并进一步影响社会风气的形成。在当下“00后”学生已经普遍成为高校生源主力的情况下,针对他们的劳动价值观进行研究,以促成劳动教育的实施和推广,这对帮助青年大学生成长具有深远的意义。本文以实际调查为基础,研究对象覆盖工、文、艺、理、经、管6个学科大类加预科班以及全国各省多市,不同生源地区的学生,覆盖面广、代表性强,以期为高校制定劳动教育培养方案起到借鉴作用。

一、研究设计与样本

(一)调查对象

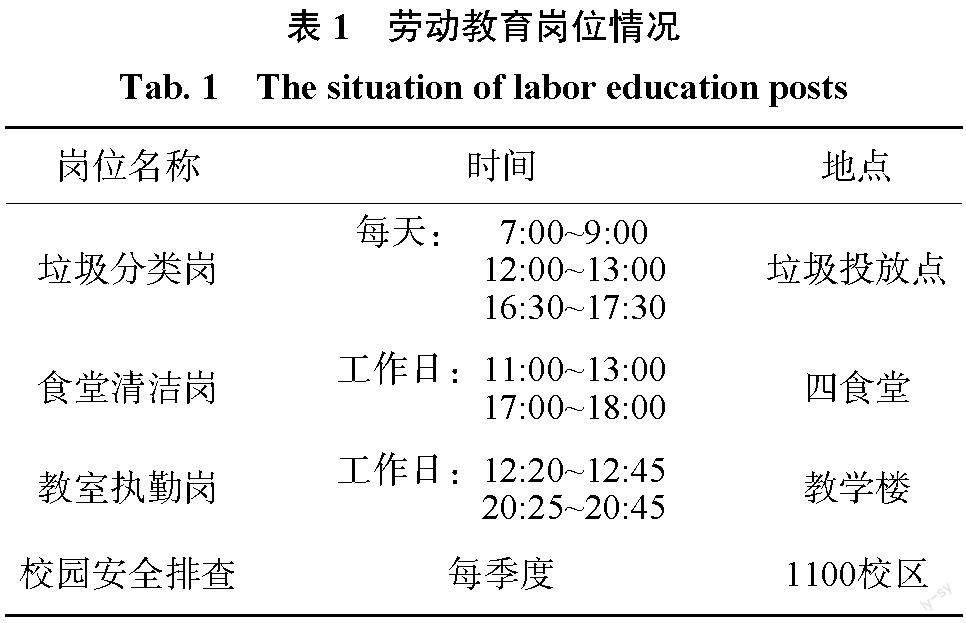

调查以上海理工大学基础学院2020级学生为对象,结合学院日常劳动教育岗位实际成效(见表1),采取网络问卷调查方法,回收有效问卷共3 490份,有效率为99.94%(样本详细情况见表2)。另外,为了保证数据有效、真实、可信,设置问卷反馈机制包含:学生座谈、典型案例回访、个别访问等方式,随机对学院所含的9个大类超50名学生进行针对性深入了解和挖掘,以确保研究的可靠性及获得问卷中无法得到的相关信息。

(二)调查方式

为了能够准确把握“00后”新生的劳动价值观情况,以《大学生劳动价值观现状及提升路径》[7]中的问卷调研题目作为参考,自编《上海理工大学基础学院2020级新生劳动教育状况及愿景调研(问卷)》,包括基本信息、学生参与劳动的现状、劳动价值观、关于劳动教育我想说等几个方面的内容。本问卷在发放之前,为确保问卷内容的合理性,先在小范围内进行了预填写,并根据填写人员的建议以及发现的问题进行了合理化的完善。

二、调查结果分析

(一)学生劳动认识基础良好,学校日常工作需持续完善

针对学院结合新生实际开展的各类劳动教育实践岗位,对于问题“开学至今您参与学院劳动教育岗的情况是?”,表示“从未参与”的人数只有23.47%。对于所设的劳动岗位,其必要性选择排在前三位的分别是垃圾分类岗、食堂清洁岗、教室执勤岗。对于垃圾分类岗,98.68%的人表示“每次会进行垃圾分类后再扔到分类点”,而表示有实际困难的学生,61.17%的人认为“垃圾投放点或者设备不足”。对于食堂清洁岗,64.3%的人表示“自己未来得及收到食堂清洁岗志愿者的招募通知或者人数需求有限,但自己很愿意参加”。对于教室执勤岗,36.22%的人表示存在着“检查标准过于严格”“可劳动时间过于紧张”以及其他需改善的问题。在问到日常寝室集体生活中是否会主动/定期打扫卫生时,89.6%的人表示“会”。

从以上数据分析可知,学生们对于学校的劳动教育岗位参与度很高,按照正常4人寝划分的格局,每个宿舍不参与劳动岗位的人数W1人。同时,还应该看到的是,学校仍然需要进一步完善并优化各项劳动岗。比如对于数据反映出的垃圾投放点或者设备的不足,是否可以进一步调研,增设更多的投放点以及延长投放时间。还比如食堂的岗位是否可以联系后勤部门,除了清理岗之外,结合学生的需求增设帮厨岗、卫生监督管理岗、窗口打饭岗等以满足更多学生对劳动岗的需求。而对于擦黑板、清理教室杂物这样的劳动岗,可以灵活根据不同班级的中午或者下午下课时间段以及步行距离等设置服务时间段。这说明了劳动实践教育需要因地制宜,持续完善,从而更加地贴合学生的实际。

(二)劳动价值观总体向上,部分存在物质化或功利化思想

在“您认为劳动目的和价值所在?”选项中,50.52%的人选择了“帮助他人,奉献社会从而实现自身价值”,38.28%选择了“为自身的生存和发展”,8.22%选择了“得到个人财富与社会地位”。从中可以看出,大多数学生将实现社会价值和发展需要作为自己的劳动目的,其代表了大多数学生的价值观,但仍有小部分学生的劳动价值观需要进一步引导。在“您认为获得个人财富与家庭幸福取决于什么”的问题中,超过四分之三的人选择了“劳动”“知识”,但也有少部分人选择了“机会与运气”“家庭和社会关系”;在“赞同劳动最光荣、伟大、美丽的说法吗?”问题中,57.54% 的人选择了赞同,而剩余的人选择了“比较赞同”或者“不赞同”。因此,从数据体现出,少数学生未能体会到劳动是获得幸福的前提与必要条件,仍抱有机会主義思想。在“有偿劳动与公益劳动相重合时,您会如何选择?”问题中,只有28.11%的人选择“公益劳动”,表示“纠结”的是27.71%,可见一部分学生存在着物质化或功利化思想,缺乏奉献精神和社会责任意识。

(三)学生思想中存在重脑力劳动而轻视体力劳动现象

脑力劳动和体力劳动都可以提升学生综合素质。马克思说过:“劳动过程把脑力劳动和体力劳动结合在一起了。”[8]两种劳动方式不是平行线,相反它们是互通互融、紧密结合的。根据问卷显示:在“您对‘劳心者治人,劳力者治于人观点赞同吗?”问题中,持“非常赞同”的是42.49%,

“比较赞同”的是48.57%[7];在“脑力劳动型和体力劳动型工作,您就业时偏向于哪个?”问题中,82.06%选择了“脑力劳动型工作”;而被问到

“您赞同环卫工人不如科学家的工作光荣这一说法吗?”,19.14%是“赞同”或者“比较赞同”的。结合以上,相比较体力劳动,多数学生倾向于认为脑力劳动意味着被认可,是高尚的。但其实劳动没有高尚与低贱之分,二者都是在为社会做贡献,任何一方都不应该被蔑视。正如习近平总书记所说:

“无论时代条件如何变化,我们始终都要崇尚劳动、尊重劳动者,始终重视发挥工人阶级和广大劳动群众的主力军作用。这就是我们今天纪念‘五一国际劳动节的重大意义。”[9]

(四)劳动认知和实际劳动行为不一致

对于“节假日是否主动帮忙做家务?”,表示“经常做”的占比为42.98%,“偶尔会做”的占比为53.64%,“自己不想做,也几乎不做”只有3.38%;而对于“您觉得自己平时参加劳动少的原因?”,61.4%的人选择了“劳动机会少,学校很多工作被后勤部门或保洁公司承包,家里被家人承包”,30.72%的人选择了“自己不想做”,7.88% 的人选择了“想做却不会做”;对于“学校卫生大检查,是否认真完成?”,82.69%的人选择了“是”,13.81%的人选择了“能敷衍过关就行”,3.5%的人选择了“毫不在乎,无所谓”。

由此可见,主观因素是当代大学生做家务少的一个主要因素。此外,社会快速发展给生活带来极大方便,但也不可避免地降低了学生参与劳动的机会。比如,科技进步创造了很多自动化产品如扫地机器人、自动洗碗机、洗衣机、电饭煲等。这些产品在为人类带来方便的同时,也让很多年轻人失去了宝贵的家庭劳动的机会。再加上现代父母较为普遍溺爱孩子,在家里家长包办家务,在学校里又有后勤物业承包制,从而也增加了学生对劳动的认知和实际的劳动行为不一致的可能性,使得“00后”学生少有机会参与生活中的劳动,养成了衣来伸手、饭来张口的习惯。

(五)中学-大学的衔接及培养体系构建需要完善

对于“您在以前的初高中阶段是否有劳动课/劳动与技术类/实践类课程?”,79.08%的人表示“有”,20.92%的人表示“没有”;进一步调研表示“有”的同学“是否存在初高中文理课常常占用劳动课/实践类课程,使得劳动实践课缺失?”的情况,“是,而且次数很多”占比29.2%,“是,但次数不多”占比44.46%,“否,没被挤占”的只占26.34%;当问到“您希望学校专门开设劳动教育类课程吗?”时,“希望开设理论课课程”占比17.42%,“希望开设实践类课程”占比28.94%,

“希望理论与实践类都开设”占比22.21%,“不希望,觉得没必要”占比31.43%;在回答“针对部分高校将劳动实践课作为学分纳入学籍管理,您怎么看?”,32.41%的人表示“有必要,支持”,40.89%的人表示“认定学分没必要,可以认定综合表现分”,20.86%的人表示“没必要,不支持”,5.85%的人表示“无所谓”;而对于“创建良好的劳动氛围,您认为从哪方面入手最重要?”,选择“将劳动教育纳入第二课堂成绩单,学期末按照学时学分要求统一认定综合表现分”占比47.94%,“学校设置劳动教育评价体系,将其认定为第一课堂学分”占比27.16%,“通过树立典型,引领弘扬劳动光荣和美丽的价值取向”占比67.71%,“加强劳动理论教育和劳动实践教育”占比57.19%。

从以上数据可以看出:一方面,目前部分初高中的劳动实践类课程还存在缺失现象,对于已有课程也存在时常被占课的情况,即已开课程存在感低,这也从侧面反映了各阶段学校教育存在不重视劳动教育的情况,劳动教育缺失实际存在,使得学生进入大学前没有很好的实践课基础或养成实践意识;另一方面,学生进入大学后普遍认为劳动教育是必要且希望得到认定,但多数学生认为不必认定为第一课堂,可以作为第二课堂认定。当然数据只能作为参考,不同高校可根据实际情况考核认定为第一课堂还是第二课堂或其他形式。

三、教育引导路径研究

(一)明晰劳动教育的全方位育人意义,合理引导正确的劳动价值观

劳动教育的本质在于培养劳动价值观[2]。高校教师无论是思政教师还是专业课程教师或者行政管理者都是劳动教育的重要一环。师者,传道授业解惑。教育者需要提高自身的劳动教育话语水平,多多学习马克思主义中关于劳动观的理论研究和习近平总书记对于劳动教育的重要论述以及党史100年来对于劳动教育的经典理论。同时对这些内容进行合理加工,实现易懂和大众化,帮助学生理解,从而做到老师先学、师生活学、学生趣学的良好局面。这一重要性从问卷中也可以看出,在问题“你是否了解马克思主义教育观”问题中,选“是”占比50.72%,选“否”的占比49.28%;而“辅导员/班主任有进行过与劳动相关的引导与教育吗”,34.04%表示“经常”,49.46%表示“次数很少”,16.5%表示“没有过”。

由于诸多原因,我们过去的人才培养十分注重德智体美,劳动育人功效没有得到相应重视。但其实劳动教育作为重要的实践活动,是德智体美四育的实际载体,有助于树立正确的三观从而顺利过渡到社会化,实现和谐发展。所以,要明晰劳动育人的全方位育人功能,从教育者做起,引導好学生的劳动观。同时可以运用微信、微博、QQ等为教育宣传媒介构建网络劳动育人平台,推出可视性高、互动性强、即时性好的劳动价值观宣传作品,积极宣传正能量劳动价值观。

(二)全路径推进劳动教育,重视家庭-学校-社会联动

劳动教育是一项系统性、综合性的大工程,其中家庭是劳动教育的第一场所、学校是主渠道、社会是最大的劳动舞台,三者需要形成良性的互动和互补,共同挖掘家庭生活中、学校教育中、社会实践中的劳动元素。一方面,高校要积极对接、挖掘各类社会教育资源。因为他们能够给教育双方提供众多的实践与教学资源,满足师生多样化劳育需求,形成全环境育人的教育局面。另一方面,高校要重视家庭教育的地位,推进家校合作,同向育人。“家庭是人生的第一所学校,家长是孩子的第一任老师。”[10]家长能够更为及时准确地洞悉教育对象的内心世界,家校构建良好的信息互通机制,及时掌握学生的成长动态。同时针对于中学阶段劳动教育课程的缺失以及不被重視而被占用等情况要及时纠正,要从中学阶段因地制宜地开展劳动教育,使劳动教育不同阶段能有效衔接。

(三)加强劳动实践研究,增加学生创造性劳动学习经历

指导学生亲身参与并掌握必备劳动知识技能,才能感同身受劳动大众的辛苦,体会劳动对人类社会发展进步的重要性,从而能够形成正确的劳动价值观。比如带领学生参与暑期社会实践、社区志愿服务等活动,体会幸福生活需要奋斗;校内多增设勤工助学岗,让学生在岗位工作中体会劳与获的不易;为每个学院或者班级划定公共区域进行义务劳动,增强主人翁意识和责任感;每年度契合3·5 雷锋日、五一劳动节等设置“劳动周”“劳动月”等活动,引导学生实际参与到动手活动、服务活动中来,充分培育他们的劳动技能,营造良好的校园劳动氛围。

除以上等常规操作,还要思考如何充分挖掘学科专业特点与元素,创新劳动教育方式。习近平总书记强调:“要在学生中弘扬劳动精神,教育引导学生崇尚劳动、尊重劳动,懂得劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的道理,长大后能够辛勤劳动、诚实劳动、创造性劳动。”[11]比如开展“专业+劳动”的模式,将劳动教育与理工科的创新创业相结合、与艺术设计类专业的创作活动相结合、与农林类的专业实践将结合等,将劳动与学科特点紧密相扣。同时还可以将思政队伍和专业教师队伍相结合,思政队伍通过生动的案例教学帮助学生回首本校、本院、本专业在建设发展过程中涌现的劳动模范及学界泰斗深钻细研的劳动故事;专业课教师则可以在专业课的教学中融入劳动元素,像溶盐于水一般在润物细无声中将正确的劳动观念传授给学生。

(四)完善劳动教育设计,构建有效机制保障劳动育人开展

制度优势是一个国家的最大优势,通过外部行政命令和内部制度改革推进实施政策,是最行之有效的运行方式[12]。教育部印发的《大中小学劳动教育指导纲要(试行)》也明确提出要加强对学校劳动教育实施情况的督查和建立健全劳动教育激励机制。目前关于劳动教育的考核或评价机制相对匮乏,劳动教育作为德智体美劳五育的一环,应该有着合适的评价体系,这既有助于劳动教育的规范化、常态化,也能发挥评价机制的激励和导向作用。比如思考如何将劳动教育纳入人才培养过程,制定可实施的《劳动教育培养方案》,并根据学生的实际诉求将劳动纳入学分制课程或者学生综合表现评价体系,实现劳动教育的科学评价与管理。同时注意把控过程中的质量与数量、过程与结果。在过程上可以充分利用现代化网络手段,如微信小程序、易班等进行记录。在结果上要着重对劳动实践进行考核、评估、反馈,以鼓励并帮助提高为主。同时还可以把评价体系作为团推优、评奖评优等参考条件。总之,在制定评价标准时要将其作为评估学生实践能力的衡量尺、压舱石,避免出现形式主义的劳动教育。

四、结语

当下,“00后”大学生已成为高校的学生主流群体,他们终将在未来接过前辈们的接力棒成为推动祖国建设、社会发展的中坚力量。做好他们的劳动价值观研究,正确引导青年大学生将崇尚劳动内化为个人的意识思想,外化为个人的自觉行为,这样才能帮助学生无论在校在家,还是未来走向社会都有正确的劳动价值观,真正能够担负起向社会主义现代化强国目标奋进的使命。

参考文献:

[1] 檀传宝.劳动教育的概念理解-如何认识劳动教育概念的基本内涵与基本特征[J].中国教育学刊,2019(2):82-84.

[2]胡君进,檀传宝.马克思主义的劳动价值观与劳动教育观——经典文献的研析[J].教育研究,2018,39(5):9-15,26.

[3]王莹.新时代育人目标的丰富和拓展——从“德智体美”到“德智体美劳”的解读[J].学校党建与思想 教育,2020(7):52-55.

[4]李珂,曲霞.1949年以来劳动教育在党的教育方针中的历史演变与省思[J].教育学报,2018,14(5):63-72.

[5]王坦.劳动教育研究的进展、热点与趋势——基于国内外核心数据库文献的可视化知识图谱分析[J].当 代教育论坛,2021(2):107-118.

[6] 蒋新秀.我国劳动教育研究的现状、热点与趋势探析[J].继续教育研究,2021(6):94-100.

[7] 简超宗,张永红.大学生劳动价值观现状及提升路径[J].高校辅导员,2019(4):71-76.

[8] 吕国忱.两种价值观的互补性[J].烟台大学学报(哲 学社会科学版),2004(1):19-23.

[9] 习近平.庆祝“五一”国际劳动节暨表彰全国劳动模范和先进工作者大会隆重举行[N].人民日报,2015- 04-28(001).

[10]闫煦.浅谈班主任的核心素养:情感与智慧[M].北京:北京教育科学研究院,2016.

[11] 习近平.坚持中国特色社会主义教育发展道路培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人[EB/OL].(2018-9-10)[2021-12-9].https://baijiahao.baidu. com/s?id=1611223577946760049&wfr=spider&for=pc.

[12]赵癸萍.理论内涵·价值意蕴·培育路径:大学生创新劳动的三维透视[J].机械职业教育,2021(2):1-6.