补中益气颗粒联合盆底肌训练在产后盆底功能障碍性病变患者中的应用效果研究

李佳

(江苏省淮安市洪泽区人民医院妇产科,江苏淮安 223100)

盆底功能障碍性病变指女性的盆底结缔组织、盆底肌肉及筋膜受到损伤,导致盆腔脏器的位置发生移动且其功能出现一定程度的异常的疾病[1]。 在妊娠和分娩期间,胎儿体重的不断增加、孕妇体内的激素含量产生大幅度的起伏波动、分娩的方式、孕妇的体重改变、第二产程的时间等均会在一定程度上影响和损伤其产后的盆底肌力情况。该病临床治疗手段包括电刺激治疗、盆底康复训练和生物反馈疗法等[2]。盆底肌训练可以有效锻炼机体的耻骨尾骨肌,增加患者的盆底肌张力,具有作用效果好和操作方便的优点。但是,单一治疗方法的效果欠佳[2]。 补中益气颗粒具有升阳举陷和补中益气的效果。基于此,本研究选取2019 年1 月—2023 年6 月我院接诊的100 例产后盆底功能障碍性病变患者为对象,探讨补中益气颗粒与盆底肌训练联用的临床效果。 现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择我院接诊的100 例产后盆底功能障碍性病变患者为研究对象。 纳入标准:符合产后盆底功能障碍患者性病变相关诊断标准[3];足月顺产产妇;认知功能正常。排除标准:既往有盆底功能障碍性病史者;其他重要器官功能障碍者;不愿意配合治疗者。 采用随机数字表法将研究对象分为对照组和对照组, 各50例。 观察组年龄22~45 岁,平均年龄(28.93±1.57)岁;孕周37~40 次,平均孕周(38.11±0.57)次。对照组年龄21~44 岁,平均年龄(29.14±2.08)岁;孕周38~41 次,平均孕周(38.14±0.62)次。 两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。 本研究经院医学伦理委员会批准。

1.2 方法

对照组采用盆底肌训练,将膀胱中的尿液排干净后,保持平卧位,头部垫一个软枕,膝盖保持屈曲的姿势,使自身的盆底肌收缩,然后深缓的呼吸,在吸气的同时收缩尿道及肛门, 持续3 s, 然后放松, 连续做20~30 min,2~3 次/d。使用阴道哑铃进行训练,从重量比较轻的哑铃开始,慢慢地增加重量,将其放在产妇阴道的深处部位,告诉产妇收缩阴道,且尽可能保持长时间的收缩状态,逐渐增加训练的时长,阴道哑铃训练1 次/d。 观察组在对照组基础上采用补中益气颗粒(北京汉典制药有限公司,国药准字Z20040120)治疗,3 次/d,3 g/次。 两组均干预3 个月。

1.3 观察指标

(1)临床疗效。 显效:治疗后,患者漏尿症状减轻50%,盆底肌力达到5 级或提升2 级以上。有效:患者漏尿症状减轻30%,盆底肌力达到4 级。 无效:患者漏尿症状无改变, 盆底肌力未提升。 总有效率=(显效+有效)/总例数×100%。

(2)盆底肌情况:治疗前后,采取Phenix USB2 神经肌肉刺激仪检测两组的慢肌平均肌电值、阴道收缩持续时间、阴道动态压力和快肌最大肌电值。

(3)临床症状评分:治疗前后,评估两组的阴道干涩、骨盆疼痛、排尿异常、便秘等盆底功能受损症状评分,每项0~3 分,无计0 分、轻度计1 分、中度计2 分、重度计3 分,评分越高表示盆底功能障碍性病变患者的症状越严重。

1.4 统计方法

采用SPSS 22.0 统计学软件进行数据分析。 计量资料以(±s)表示,组间比较采用独立样本t检验,组内比较采用配对样本t检验;计数资料以[n(%)]表示,组间比较采用χ2检验。P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结 果

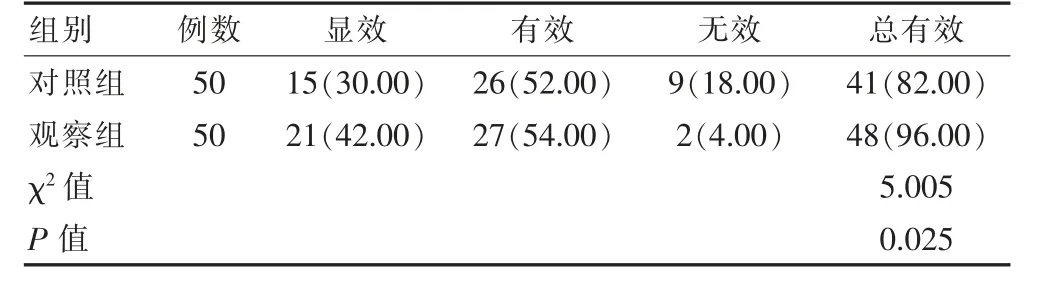

2.1 两组临床疗效对比

观察组治疗总有效率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。 见表1。

表1 两组产后盆底功能障碍性病变患者治疗有效率对比[n(%)]

2.2 两组盆底肌情况对比

治疗前,两组慢肌平均肌电值、阴道收缩持续时间、快肌最大肌电值和阴道动态压力比较,组间差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组慢肌平均肌电值、阴道收缩持续时间、快肌最大肌电值和阴道动态压力均优于治疗前,且观察组慢肌平均肌电值、快肌最大肌电值均大于对照组,阴道收缩持续时间长于对照组,阴道动态压力高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。 见表2。

表2 两组产后盆底功能障碍性病变患者盆底肌情况对比(±s)

表2 两组产后盆底功能障碍性病变患者盆底肌情况对比(±s)

注:1 cmH2O=0.098 kPa;与同组治疗前相比,#P<0.05。

组别 慢肌平均肌电值(μV)治疗前 治疗后阴道收缩持续时间(s)治疗前 治疗后快肌最大肌电值(μV)治疗前 治疗后阴道动态压力(cmH2O)治疗前 治疗后对照组(n=50)观察组(n=50)t 值P 值24.15±1.36 24.49±1.38 1.241 0.109 27.42±1.57#30.33±1.72#8.836 0.000 3.62±0.37 3.68±0.52 0.665 0.254 6.05±0.43#8.17±1.39#25.823 0.000 32.58±1.27 32.46±1.29 0.469 0.320 36.37±1.15#40.62±2.18#12.193 0.000 69.25±11.13 70.28±10.74 0.471 0.319 82.15±13.36#95.48±14.39#4.800 0.000

2.3 两组盆底功能受损症状评分对比

治疗前,两组阴道干涩、骨盆疼痛、排尿异常、便秘症状评分比较,组间差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组阴道干涩、骨盆疼痛、排尿异常、便秘症状评分均低于治疗前,且观察组阴道干涩、骨盆疼痛、排尿异常、便秘症状评分均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。 见表3。

表3 两组产后盆底功能障碍性病变患者盆底功能受损症状评分对比[(±s),分]

表3 两组产后盆底功能障碍性病变患者盆底功能受损症状评分对比[(±s),分]

注:与同组治疗前相比,#P<0.05。

组别阴道干涩治疗前 治疗后骨盆疼痛治疗前 治疗后排尿异常治疗前 治疗后阴道松弛治疗前 治疗后对照组(n=50)观察组(n=50)t 值P 值2.84±0.75 2.86±0.69 0.139 0.445 2.23±0.58#1.49±0.37#7.606 0.000 2.75±0.53 2.77±0.52 0.190 0.425 2.14±0.42#1.56±0.28#8.125 0.000 2.42±0.57 2.45±0.63 0.250 0.402 1.75±0.42#1.13±0.15#9.830 0.000 2.36±0.54 2.38±0.49 0.194 0.423 1.62±0.47#1.05±0.16#8.118 0.000

3 讨 论

妊娠与分娩均会使女性盆底的神经、结缔组织和肌肉受到损伤,导致盆底功能发生障碍。 随着孕妇孕周的加大,胎儿的体重不断增加,子宫的体积也会日益增大,造成孕妇机体的重心轴往下偏移,这会大大增加盆底需要承受的重量和压力,容易使盆底的肌肉越来越松弛[4-5]。在分娩的过程中,盆底的筋膜及肌肉发生过度的扩张,明显降低盆底肌肉的弹性,部分肌纤维生殖会发生断裂,使盆底的功能、肌肉和结构受到损伤,从而引起子宫脱垂、压力性尿失禁及阴道壁脱垂等情况,但是上述损伤一般属于可逆性的损伤[6-7]。盆底肌训练有助于提高女性盆底肌肉的收缩力,改善血液循环,减少产后感染及子宫脱垂的发生,但单用的效果不佳[8]。

中医学认为,由于产妇的肾脏、脾脏和肝脏功能发生失调,导致机体心气虚,气血乏源,中气不足,筋脉失养,继而引发盆底功能障碍,因此,应当采取益气补血、清热利湿、健脾固表、升举阳气等治疗方法。 补中益气颗粒的组成包括炒白术、大枣、升麻、生姜和陈皮、炙黄芪、柴胡、炙甘草、当归、党参等,可以有效激活及唤醒女性的盆底神经组织及肌肉,有效治疗阴道松弛及阴道壁膨出等情况[9]。本研究结果显示,观察组的治疗总有效率高于对照组(P<0.05),治疗后,观察组的阴道干涩、骨盆疼痛、排尿异常、便秘症状评分均高于对照组(P<0.05),表明盆底肌训练联合补中益气颗粒能提高患者疗效,改善临床症状。 这可能是因为补中益气颗粒中的黄芪具有托毒排脓及补气固表等效果,能有效治疗气虚乏力、水肿、糖尿病、久泻脱肛、慢性肾炎蛋白尿、子宫脱垂等病症;党参具有复脉固脱、大补元气和补脾益肺等效果,能有效治疗尿频、宫冷、久虚不复和妇女崩漏等病症;陈皮能使药物的效果补而不滞; 柴胡具有疏肝解郁和升举阳气的效果,能有效治疗胸肋胀痛,肝郁气滞,子宫脱落等病症;升麻可升举透发,能有效治疗中气下陷、子宫下垂、时气疫疠和脱肛等病症;当归能有效治疗血虚诸症、月经不调及崩漏等病症[10]。 诸药合用,能明显增强盆底肌肉组织的收缩力,减轻相关症状。本研究结果显示,治疗后,观察组慢肌平均肌电值、快肌最大肌电值均大于对照组,阴道收缩持续时间长于对照组,阴道动态压力高于对照组(P<0.05),表明联用补中益气颗粒能有效改善盆底肌功能。 分析其原因可能为,补中益气颗粒能激活和唤醒盆底的神经及肌肉组织,增加子宫肌的张力,改善盆底肌功能。

综上所述,补中益气颗粒联合盆底肌训练应用于产后盆底功能障碍性病变患者有利于提升盆底肌力,改善临床症状,康复效果较好。