电针联合中频电刺激应用于神经根型颈椎病对患者颈椎功能的影响

王月,周密

(泰州中西医结合医院康复科,江苏泰州 225300)

神经根型颈椎病为临床常见病,多因脊神经根压迫、刺激导致,可造成神经支配区域的感觉与运动功能障碍[1]。该病好发于中年群体,但近年来表现出年轻化趋势,患者主要症状为颈部疼痛、僵硬,上肢发射性疼痛、麻木,上肢沉重感、握力减退等[2]。神经根型颈椎病在颈椎病中的占比较高,约为65%,常规多针对患者开展牵引、推拿等治疗,旨在减轻神经机械性压迫,改善神经功能,但该方案的疗效并不持久,病情容易反复[3]。为进一步提高神经根型颈椎病的治疗效果,考虑综合多种康复手段干预。电针与中频电刺激在康复治疗中有较多应用,其中电针可发挥出针刺、电刺激的双重作用,调节经气、改善血液循环;中频电疗则能起到扩张血管、调节神经功能的作用[4]。 基于此,本研究选择泰州中西医结合医院2020 年1 月—2023 年6月收治的62 例神经根型颈椎病患者为对象, 探讨电针联合中频电刺激的治疗效果。 报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择泰州中西医结合医院收治的62 例神经根型颈椎病患者为研究对象。纳入标准:(1)确诊为神经根型颈椎病[5];(2)年龄30~60 岁;(3)皮肤状态良好;(4)既往无脊柱手术史;(5)对本研究知情同意。 排除标准:(1)患有其他类型颈椎病者;(2)具有牵引、推拿等禁忌证者;(3)合并肩周、腕肘关节疾病者;(4)近期接受其他方案治疗者;(5)长期口服镇痛药物者;(6)依从性极差者。 本研究已获得院医学伦理委员会批准。以随机数字表法将所有患者分为对照组及观察组。对照组(n=31),男17 例,女14 例;年龄30~58 岁,平均年龄(48.65±7.22)岁;病程1~7 年,平均病程(3.52±1.04)年;单间盘病变19 例,多间盘病变12 例。 观察组, 男16 例, 女15 例; 年龄31~60 岁, 平均年龄(48.72±7.41)岁;病程1~8 年,平均病程(3.47±0.97)年;单间盘病变20 例,多间盘病变11 例。两组患者的各项一般资料比较,组间差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 方法

对照组采用牵引加推拿治疗。(1)牵引治疗:使用RXPC-400D 型颈腰椎治疗牵引床(江苏日新医疗设备有限公司,苏械注准20172261829)进行坐位枕-颌间歇牵引, 牵引力度10~20 kg,1 次/d,20~30 min/次。(2)推拿治疗:嘱患者取坐位,以滚法放松其颈部、肩背部肌肉,后一手托其下颌,另一手托颈枕,拔伸牵引5~8 次,30 s/次;之后取风池、天柱、肩井、曲池、后溪、夹脊穴进行揉按,每穴位1 min。 牵引推拿1 次/d,持续4 周。

观察组在对照组基础上采用电针联合中频电刺激治疗干预。 (1)电针:取患者双侧大杼,均向脊柱中线斜刺,进针0.5 寸,得气后以提插泄法行针,留针30 min,不连接电针仪。 另取患者天柱与白劳直刺,深度0.5 寸,得气后即可连接SDZ-II 电子针疗仪(苏州医疗用品有限公司,苏械注准20172200675)电极。 电针仪共使用2 组线,正极接天柱针柄,负极接百劳针柄。采用断续波刺激,频率4~6 Hz,1 次/d,30 min/次。 (2)中频电刺激:使用XYZP-II 型电脑中频治疗仪(河南翔宇医疗设备股份有限公司,豫械注准20192090813),在患者颈部两侧粘贴电极片,输出中频频率为5 Hz,低频频率20 Hz,正弦波,1 次/d,20 min/次。 持续治疗4 周。

1.3 观察指标

(1)临床疗效。临床治愈:颈、肩背部、头部疼痛消失,肌力、感觉等复常,颈部与上肢活动度改善95%及以上。 显效:疼痛基本改善,能正常生活工作,活动度改善70%~94%。 有效:疼痛减轻但仍影响生活,活动度改善30%~69%。 无效:疼痛无改善,活动度改善不足30%。 总有效率=(临床治愈+显效+有效)/总例数×100%。 (2)颈椎功能与疼痛程度。 颈椎功能以颈椎功能障碍指数(NDI)评价,包括10 项,每项0~5分,总分0~50 分,评分越低表示患者颈椎障碍程度越轻。 疼痛以数字评分法(NRS)评价,评分范围0~10 分,分值越低表示患者疼痛越轻。 分别于治疗前后对患者进行评估。(3)颈椎活动度。治疗前后,嘱患者取中立位,尽力左屈、右屈、左旋、右旋,测量最大活动度。(4)神经传导。采用FLY-302 型肌电图仪(浙江远翔医疗设备有限公司,浙械注准20222071012)检测患者的颈部运动与感觉神经传导速度。

1.4 统计方法

采用SPSS 21.0 统计学软件进行数据分析。 临床疗效等计数资料用[n(%)]表示,组间比较采用χ2检验;NDI 评分等计量资料用(±s)表示,组间比较采用t检验。P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 两组临床疗效比较

观察组的治疗总有效率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。 见表1。

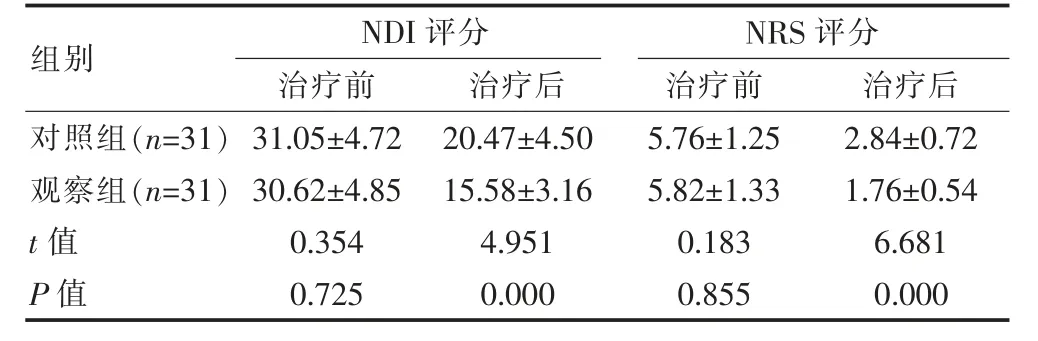

2.2 两组颈椎功能与疼痛程度比较

治疗前,两组的NDI、NRS 评分比较,组间差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,观察组的NDI、NRS 评分均低于对照组,组间差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组神经根型颈椎病患者颈椎功能与疼痛程度比较[(±s),分]

表2 两组神经根型颈椎病患者颈椎功能与疼痛程度比较[(±s),分]

组别NDI 评分治疗前 治疗后NRS 评分治疗前 治疗后对照组(n=31)观察组(n=31)t 值P 值31.05±4.72 30.62±4.85 0.354 0.725 20.47±4.50 15.58±3.16 4.951 0.000 5.76±1.25 5.82±1.33 0.183 0.855 2.84±0.72 1.76±0.54 6.681 0.000

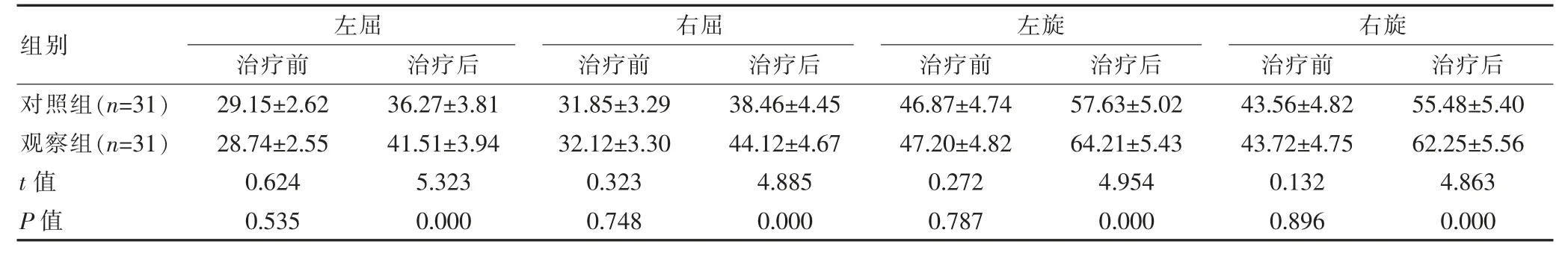

2.3 两组颈椎活动度比较

治疗前,两组的颈椎左屈、右屈、左旋、右旋活动度比较,组间差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,观察组的各项活动度均大于对照组,组间差异有统计学意义(P<0.05)。 见表3。

表3 两组神经根型颈椎病患者颈椎活动度比较[(±s),°]

表3 两组神经根型颈椎病患者颈椎活动度比较[(±s),°]

组别左屈治疗前 治疗后右屈治疗前 治疗后左旋治疗前 治疗后右旋治疗前 治疗后对照组(n=31)观察组(n=31)t 值P 值29.15±2.62 28.74±2.55 0.624 0.535 36.27±3.81 41.51±3.94 5.323 0.000 31.85±3.29 32.12±3.30 0.323 0.748 38.46±4.45 44.12±4.67 4.885 0.000 46.87±4.74 47.20±4.82 0.272 0.787 57.63±5.02 64.21±5.43 4.954 0.000 43.56±4.82 43.72±4.75 0.132 0.896 55.48±5.40 62.25±5.56 4.863 0.000

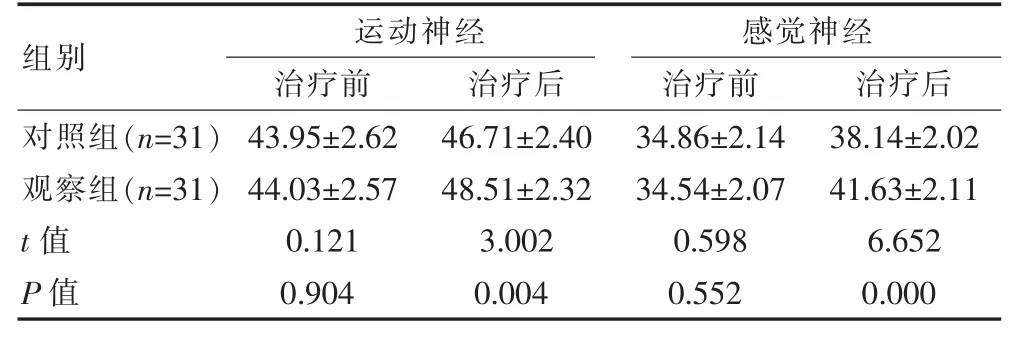

2.4 两组神经传导比较

治疗前,两组的运动、感觉神经传导速度比较,组间差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,观察组的运动、感觉神经传导速度均快于对照组,组间差异有统计学意义(P<0.05)。 见表4。

表4 两组神经根型颈椎病患者神经传导比较[(±s),cm/s]

表4 两组神经根型颈椎病患者神经传导比较[(±s),cm/s]

组别运动神经治疗前 治疗后感觉神经治疗前 治疗后对照组(n=31)观察组(n=31)t 值P 值43.95±2.62 44.03±2.57 0.121 0.904 46.71±2.40 48.51±2.32 3.002 0.004 34.86±2.14 34.54±2.07 0.598 0.552 38.14±2.02 41.63±2.11 6.652 0.000

3 讨 论

颈椎为脊柱重要的组成结构,体积小,但活动量大,因长期劳损或椎关节退变等,可导致神经根压迫、刺激,进而出现神经根型颈椎病[6]。本病的主要表现为疼痛、麻木及活动受限,对患者生活、工作均有明显不良影响。目前,牵引与推拿是治疗本病的常用方法,其中牵引疗法可利用牵引力量增加椎间隙,促进突出结构复位,减轻神经根压迫[7]。配合推拿,能活血化瘀,改善肌肉痉挛,加快气血运行。但经牵引与推拿治疗后,患者的康复进程仍然较缓慢,病情容易反复,故需联用其他方案干预。

电针是临床常用的外治法,针刺穴位后经毫针输入电流,可刺激经络穴位,进而改善病情。 本研究中,选取颈三针进行针刺,取百劳、天柱、大杼,能疏通太阳经络,畅通气血,濡养脑腑,且该三穴处于颈椎核心肌群,在针刺同时对百劳、天柱进行电刺激,可调节肌肉张力,减轻肌肉紧张,并能促进颈部血运[8]。 肌力的改善,能提高肌肉对脊椎的支持作用,维持经牵引、推拿复位的椎间隙,进而减少神经根压迫、刺激,有效改善患者疼痛[9]。中频电刺激为新型的物理康复方案,可利用中频电流对颈部进行刺激, 阻断疼痛的传导,刺激椎间盘,促进椎旁血管的扩张,改善交感与自主神经功能,促进神经生物电活动的恢复,也能使深层肌肉收缩,进而松解粘连[10]。 神经根长期受压,可导致炎症与应激反应加重,疼痛因子大量分泌,可造成颈椎疼痛。 电针与中频电刺激治疗,能通过阻断痛觉传导与改善血液循环,减轻局部炎症,有利于神经修复,改善神经根刺激,进而有效控制患者病情。

本研究结果显示,观察组治疗总有效率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),可见该干预方案能改善神经根型颈椎病患者的病情。 治疗后,与对照组相比,观察组的NDI、NRS 评分均更低,组间差异有统计学意义(P<0.05),提示该疗法可改善患者的颈椎功能与疼痛。 治疗后,与对照组相比,观察组的颈椎左屈、右屈、左旋、右旋活动度均更大,组间差异有统计学意义(P<0.05),则说明其能促进颈椎活动度的改善。 因神经根损伤,患者神经传导速度下降,感觉与运动能力降低。本研究结果显示,与对照组相比,观察组治疗后的运动、感觉神经传导速度均更快,组间差异有统计学意义(P<0.05),则提示电针联合中频电刺激可改善神经传导速度,有利于提高患者的神经功能。

综上所述,神经根型颈椎病患者采用电针联合中频电刺激治疗的效果确切,可减轻疼痛,改善颈椎功能及活动度,提高神经传导功能。