糯玉米食味品质评价模型的建立

程玉静,王小秋,葛礼姣,仇亮,翟彩娇,宋旭东,张振良,王系艨

(江苏沿江地区农业科学研究所,江苏南通 226012)

0 引言

糯玉米(ZeamaysL.certainaKulesh)是Wx基因隐性突变(wx)后经人工选择形成的9 个玉米属亚种之一,其胚乳支链淀粉含量在95%以上,消化吸收率高,也称蜡质玉米、黏玉米等[1]。糯玉米蒸煮后软糯可口、清甜香郁,风味独特,富含膳食纤维、维生素、矿物质和氨基酸[2],经常食用有助于降三高、调理肠胃、延缓衰老、护肤养颜[3],符合当今大众消费者“粗粮细吃、营养均衡”的健康膳食理念,深受中国广大民众的青睐,种植效益高,发展前景广阔[4-5]。从目前消费形式和消费数量来看,中国糯玉米在一定时期内的发展趋势仍将以消费鲜穗为主,因而食味品质成为衡量鲜食糯玉米品种优劣的首要因素[6],在品种审定中有一票否决权[7],鉴于此,筛选具有优异食味品质的糯玉米品种是当前糯玉米育种的重要目标。

糯玉米的食味品质受糯性、果皮厚度、皮渣率、柔嫩性、甜度、风味等多种因素影响[8-9]。目前对糯玉米的食味评价主要采用“品尝法”,但“品尝法”受人的年龄、性别、喜好、地区的影响较大,其科学性、准确性和便捷性难以保证,人们对鲜食糯玉米食味品质的评价仍缺乏明确、客观、科学的量化标准。利用客观的食味品质理化指标评价来代替品尝评价法,筛选精准、高效和便捷的理化指标对糯玉米食味品质评价具有重要意义。为此,研究者们利用主成分分析法将多个初始指标有效整合成新的综合成分,用于揭示性状间的关系,现已在作物品质评价中广泛应用[4,10-11]。如刘孟宜等[12]采用相关性分析和主成分分析方法分析小麦品种品质特性对韧性饼干品质的影响,选出‘中麦155’‘婴泊700’和‘京花11’作为最适小麦品种;BHAT 等[13]对水稻品种理化性质、蒸煮特性和质构特性进行研究,利用主成分分析阐述各特性之间的关系并筛选出具备较好加工特性的品种。张敏等[11]对小米的化学组成及糊化特性进行测定,利用主成分分析和回归分析研究小米食味品质与感官品质间的关系,建立小米食味品质评价的数学模型,对不同小米食味品质进行综合评价。当前,利用多元统计方法进行糯玉米品种筛选与鉴定的研究主要集中在产量[14]、适应性[15]和抗性[16]等方面,而食味品质评价相关研究鲜见报道。鉴于此,本研究以19 个糯玉米品种为材料,综合其果皮性状、籽粒含水量、可溶性糖含量、淀粉黏度RVA 特征值和淀粉含量等17 个食味品质指标,构建糯玉米食味品质评价模型,旨在为糯玉米品质育种提供参考。

1 材料与方法

1.1 试验材料

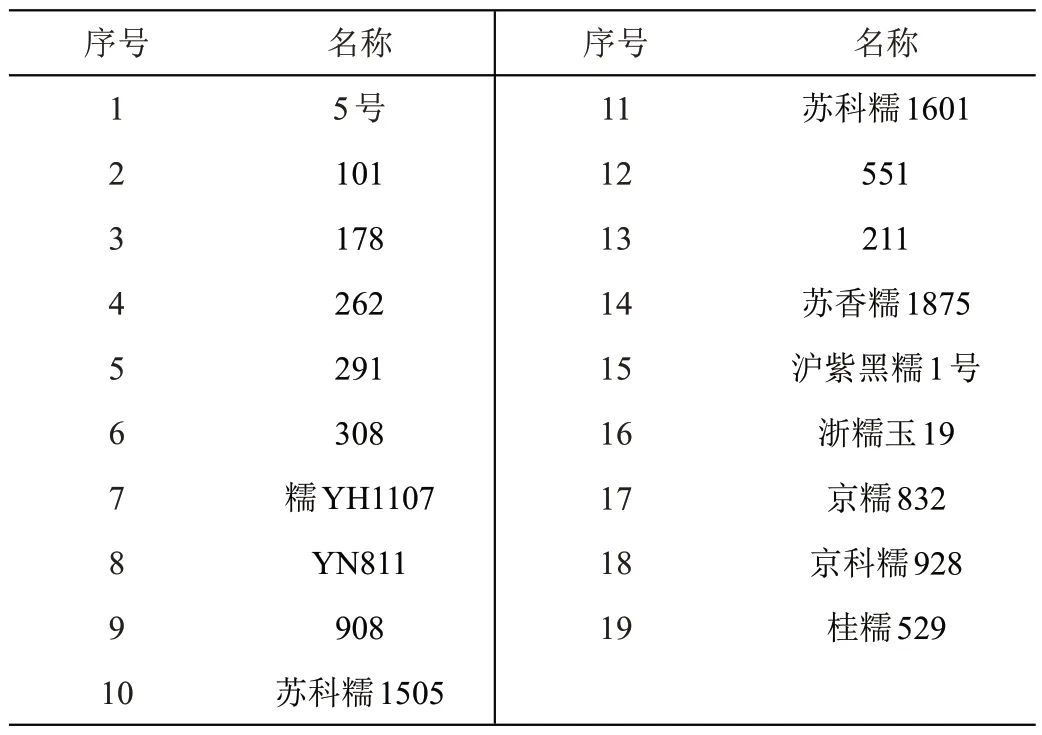

选取不同来源的19个糯玉米品种,试验材料见表1。

表1 糯玉米试验材料

1.2 试验方法

19 份糯玉米试验材料于2021 年种植于江苏沿江地区农业科学研究所试验基地,4 月5 日播种,品种间按照随机区组排列,3 次重复;每品种套袋自交20 穗,套袋隔离直至采收,田间管理同一般生产田,在最佳采收期取套袋果穗进行各项指标测定。

1.2.1 果皮厚度测定选取最佳采收期的鲜食糯玉米果穗,速冻于-80℃冰箱内,完全冻结后在待测前取出果穗,用镊子和解剖刀剥下糯玉米籽粒的果皮,用Mitutoyo测微计进行果皮厚度的测量。

1.2.2 皮渣率测定按照1.2.1的方法剥出糯玉米果皮,将果皮和果实放入烘箱,烘至恒重后测定皮渣率。

1.2.3 籽粒含水量测定选取最佳采收的鲜食糯玉米果穗,剥出籽粒,用烘箱烘至恒重,测定籽粒水分含量。

1.2.4 糖分含量测定参照毛善巧等[17]的方法,采用高效液相色谱法测定鲜食糯玉米中的葡萄糖、蔗糖和果糖的含量。

1.2.5 淀粉含量测定直、支链淀粉含量采用双波长法测定[18]。

1.2.6 淀粉黏度RVA 特征值测定 采用澳大利亚Newport Scientific 仪器公司生产的32D 型RVA 仪,按照ST201(食用糯性淀粉的RVA 黏度)方法测定淀粉黏度RVA特征值。

1.2.7 食味品尝评分对糯玉米蒸煮食味品质进行品尝评价,选取影响糯玉米蒸煮食味品质的5 个关键因子(糯性、果皮厚度、甜度、柔嫩性和风味)为评价指标。各指标的评分标准为:糯性满分为20 分,糯性好的得20 分,不糯者得8 分,每3 分一个级别逐级递减;果皮厚度满分为20分,皮薄无渣的得20分,皮渣明显有感者得8 分,每3 分一个级别逐级递减;甜度满分为20分,不甜者得8分,每3分一个级别逐级递减;柔嫩性满分为20分,口感柔软细腻的得20分,口感硬的得8分,每3分一个级别逐级递减;风味满分为20分,有良好风味的得20分,有特殊怪味的得8分,每3分一个级别逐级递减;各指标的得分相加得综合评分。

1.2.8 鲜食糯玉米品质模型建立由19 个不同鲜食糯玉米品种的果皮性状、籽粒含水量、可溶性糖含量、淀粉黏度RVA 特征值和淀粉含量等17 个食味品质指标构成主成分分析相关矩阵。按设计的累计方差贡献率选取少数成分对糯玉米食味品质进行综合评定。计算出鲜食糯玉米的食味品质综合指标结果,与感官评定得分相验证。

1.3 数据处理方法

采用Excel软件统计试验数据,所有数据均为3次重复试验的平均值和标准误差。采用SPSS 16.0 软件进行相关分析和主成分分析。

2 结果与分析

2.1 鲜食糯玉米理化性质的基本统计分析

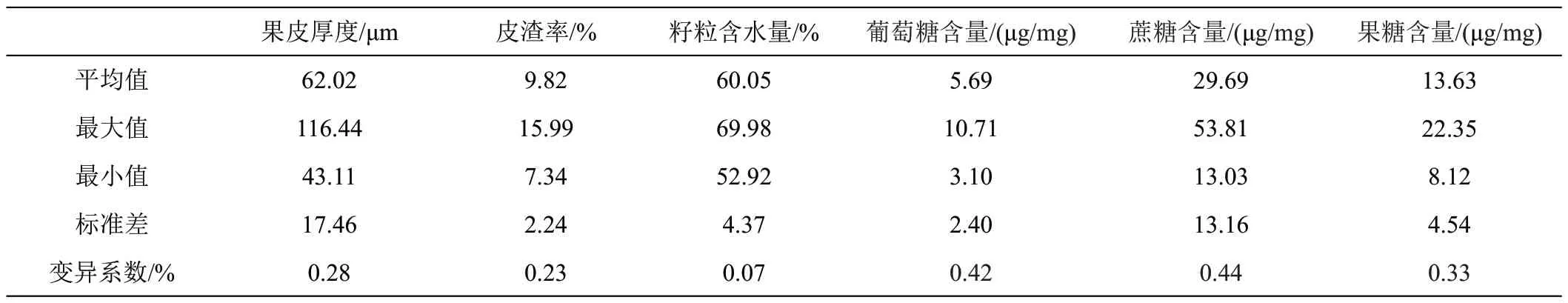

对鲜食糯玉米的果皮厚度、皮渣率、籽粒含水量、可溶性糖含量、糊化特性和淀粉含量进行评定发现,19个糯玉米材料的果皮厚度、皮渣率、籽粒含水量指标的变幅分别为43.11~116.44 μm、7.34%~15.99%、52.92%~69.98%,平均值分别为62.02 μm、9.82%、60.05%,变异系数分别是0.28%、0.23%、0.07%,籽粒含水量的变幅较小。19个糯玉米材料的葡萄糖、蔗糖和果糖含量变幅分别为3.10~10.71 μg/mg、13.03~53.81 μg/mg、8.12~22.35 μg/mg,平均值分别为5.69 μg/mg、29.69 μg/mg、13.63 μg/mg,变异系数分别是0.42%、0.44%、0.33%(表2)。

表2 19份糯玉米材料果皮性状、籽粒含水量及糖分含量的基本统计分析

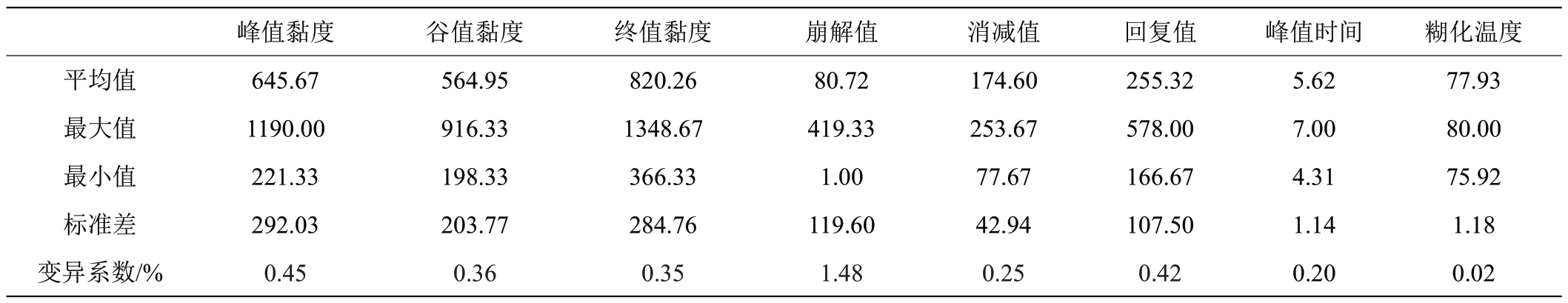

19 个糯玉米材料的淀粉黏度RVA 特征值的变幅分别是峰值黏度221.33~1190.00、谷值黏度198.33~916.33、终值黏度366.33~1348.67、崩解值1.00~419.33、消减值77.67~253.67、回复值166.67~578.00、峰值时间4.31~7.00、糊化温度75.92~80.00,平均值分别为645.67、564.95、820.26、80.72、174.60、255.32、5.62、77.93,变异系数分别为0.45%、0.36%、0.35%、1.48%、0.25%、0.42%、0.20%、0.02%(表3)。其中,崩解值的变幅较大,糊化温度的变幅较小。

表3 19份糯玉米材料淀粉黏度RVA特征值的基本统计分析

19 个糯玉米材料的总淀粉含量变幅为46.54%~61.06%,支链淀粉含量变幅为99.79%~100%,直链淀粉含量变幅为0.09%~13.05%;总淀粉含量、支链淀粉含量和直链淀粉含量的平均值分别为54.74%、99.96%和2.20%,变异系数分别为0.08%、0.00%和1.60%(表4),总淀粉含量和直链淀粉含量的变幅较小,而直链淀粉含量的变幅较大。

表4 19份糯玉米材料淀粉含量的基本统计分析

2.2 食味品尝评分

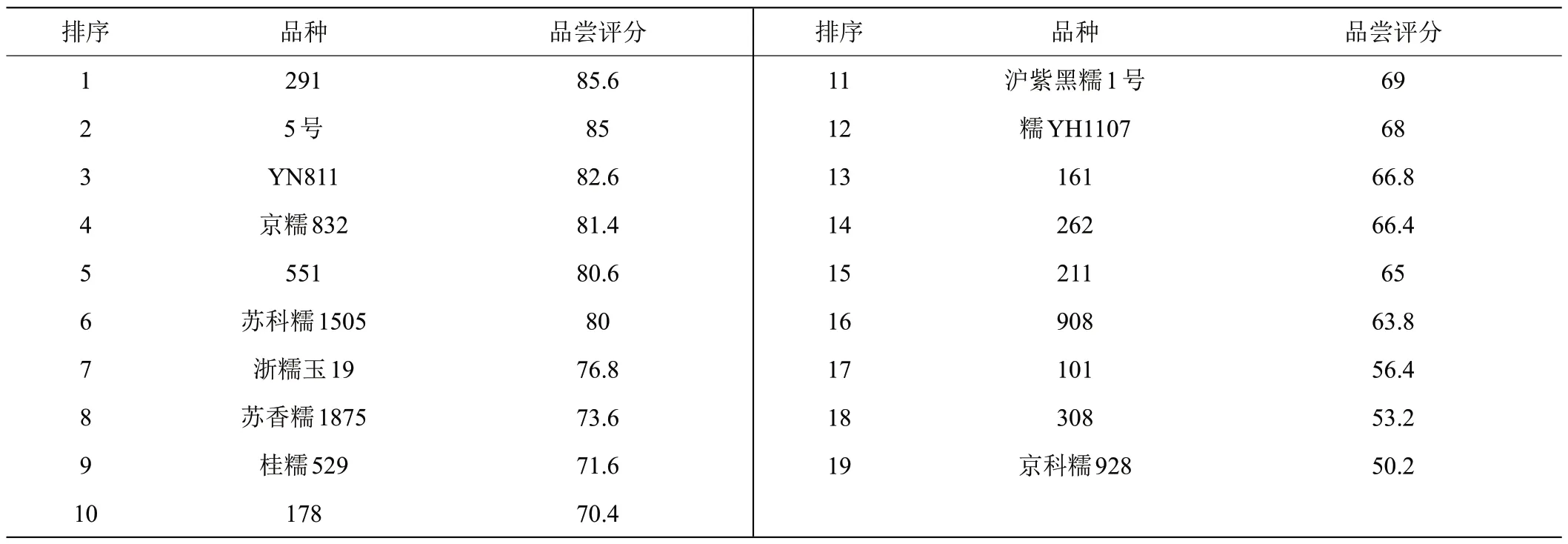

根据专家品尝评分分析(表5),‘291’‘5 号’‘YN811’和‘京糯832’等4 个糯玉米品种评分值均高于81 分,评分范围为81.4~85.6,为食味品尝结果优良的糯玉米品种;‘908’‘101’‘308’和‘京科糯928’等4个糯玉米品种的评分值均低于65 分,评分范围为50.2~63.8,食味品尝结果不佳。

表5 19份糯玉米材料品尝评分排序

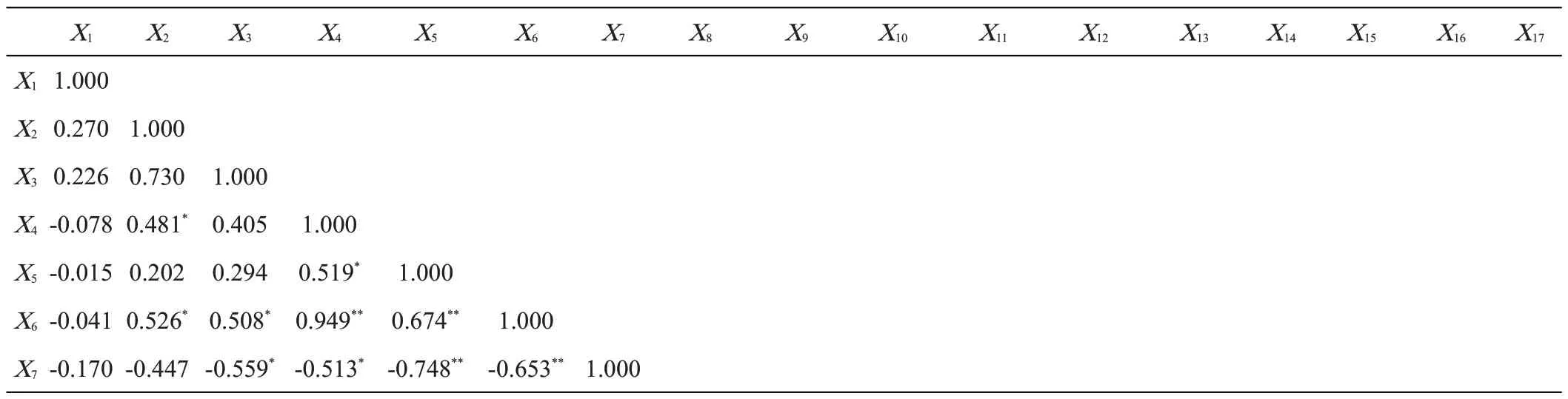

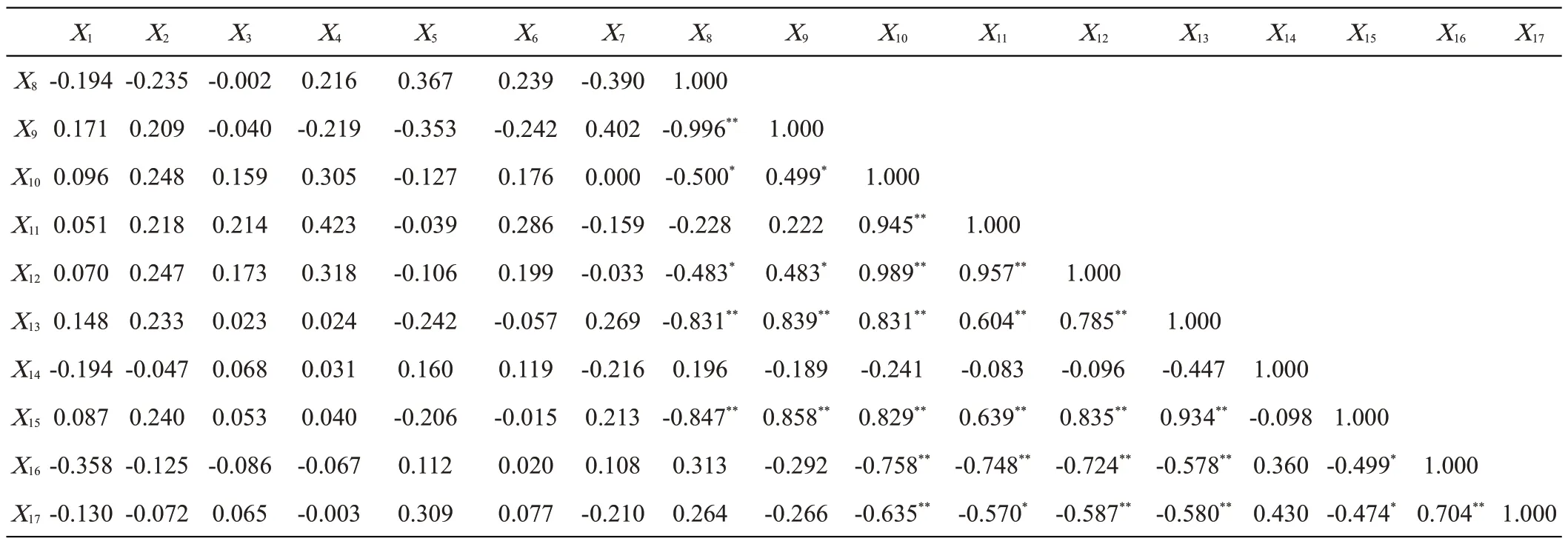

2.3 鲜食糯玉米理化性状的相关分析

对鲜食糯玉米各食味品质指标的相关分析结果如表6所示,皮渣率与葡萄糖和果糖含量呈显著正相关;籽粒含水量与果糖含量呈显著正相关,与总淀粉含量呈显著负相关;葡萄糖含量与蔗糖含量和果糖含量呈显著或极显著正相关,与总淀粉含量呈显著负相关;蔗糖含量与果糖含量呈极显著正相关,与总淀粉含量呈极显著负相关;果糖含量与总淀粉含量呈极显著负相关;支链淀粉含量与直链淀粉含量、峰值粘度、终值黏度、崩解值、回复值呈显著或极显著负相关;直链淀粉含量与峰值粘度、终值黏度、崩解值、回复值呈显著或极显著正相关;峰值粘度与谷值黏度、终值黏度、崩解值、回复值呈极显著正相关,与峰值时间和糊化温度呈极显著负相关;谷值黏度与终值黏度、崩解值、回复值呈极显著正相关,与峰值时间和糊化温度呈显著或极显著负相关;终值黏度与崩解值和回复值呈极显著正相关,与峰值时间和糊化温度呈极显著负相关;崩解值与回复值呈极显著正相关,与峰值时间和糊化温度呈极显著负相关;回复值与峰值时间和糊化温度呈显著负相关;峰值时间与糊化温度呈极显著正相关。

表6 不同糯玉米品种17个食味品质指标的相关系数

续表6

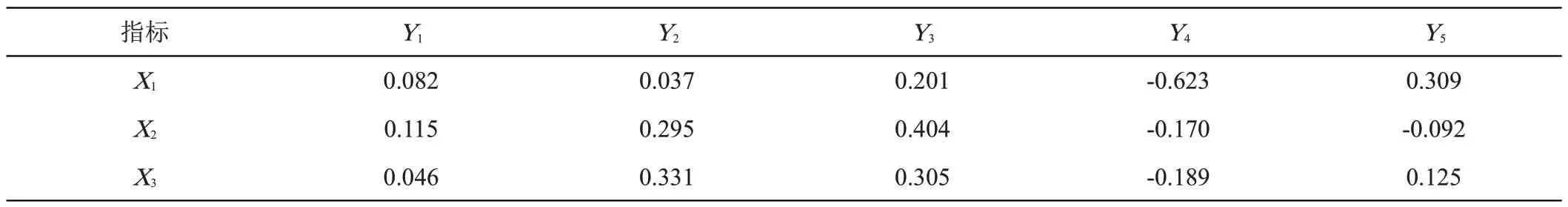

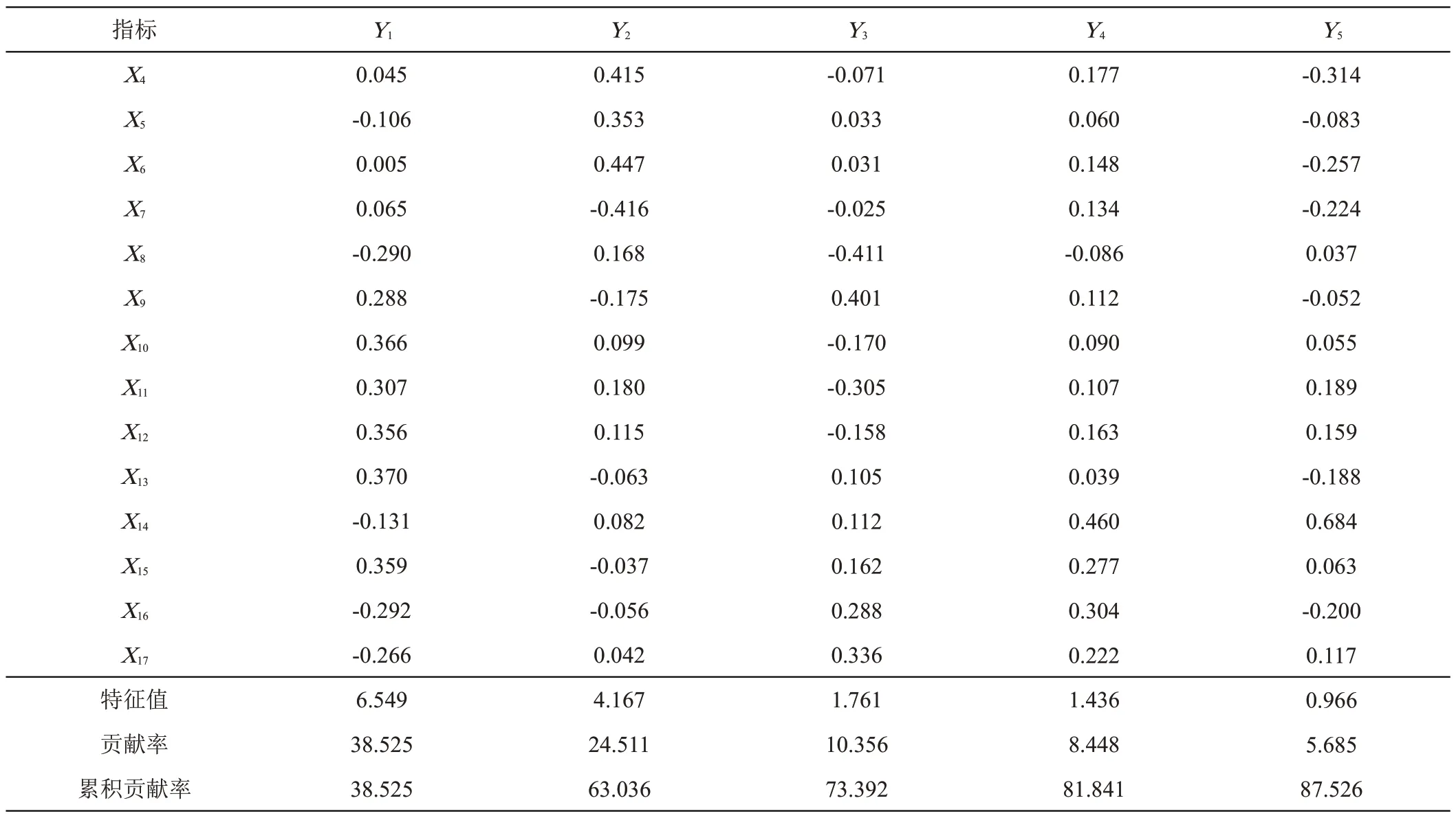

2.4 鲜食糯玉米理化性状的主成分分析

利用SPSS 16.0软件对19个糯玉米品种的17个食味品质指标进行主成分分析(表7),按照各主成分特征值大于1,累计贡献率大于85%的原则,共提取了5个主成分,分别记为Y1、Y2、Y3、Y4、Y5,其构成的信息量占总信息量的87.526%,基本保留了原变量的信息(Kaiser-Meyer-Olkin 抽样适度检测值>0.6;Bartlett 检验,Sig<0.05)。各主成分向量特征的函数表达式为(1)~(5)。

表7 各因子载荷矩阵

续表7

由表7可知,主成分Y1的贡献率最大,为38.525%,其特征向量绝对值较大的有X10、X11、X12、X13、X15,说明第Y1主成分主要反映的是糯玉米的淀粉黏度RVA 特征值。主成分Y2的贡献率为24.511%,其特征向量绝对值较大的有X4、X5、X6、X7,说明第Y2主成分主要反映的是糯玉米的可溶性糖含量。主成分Y3的贡献率为10.356%,其特征向量绝对值较大的有X2、X8、X9,说明第Y3主成分主要反映的是糯玉米的淀粉含量。主成分Y4的贡献率为8.448%,其特征向量绝对值较大的有X1、X14、X15、X16、X17,说明第Y4主成分主要反映的是糯玉米的淀粉黏度RVA 特征值。主成分Y5的贡献率为5.685%,其特征向量绝对值较大的有X1、X4、X14,主要反映的是糯玉米的果皮厚度、葡萄糖含量和消减值信息。

2.5 不同糯玉米品种食味品质的综合评价

以5 个主成分的贡献率为权重,构建主成分综合评价模型公式(6)。得到19 个糯玉米品种食味品质的主成分综合得分值(表8)。其中,‘YN811’‘291’‘京糯832’和‘178’排在前四位,‘京科糯928’‘308’‘908’和‘101’排在最后四位。19个糯玉米品种的主成分综合得分排序和品尝评分排序中的顺序具有类似的趋势,说明由主成分分析建立的糯玉米食味品质评价模型可以作为预测糯玉米食味品质的一种方式。

表8 不同糯玉米品种食味品质主成分综合得分表

3 讨论与结论

不同作物品种的主要营养成分及化学组成不同,其食味品质也存在一定差异,因此,筛选具有良好口感和品质的作物品种是重要的作物育种目标。本研究中,19个糯玉米品种的17个食味品质指标具有较大变异系数,说明参试糯玉米品种间食味品质差异显著,可依据参试品种进行食味品质评价模型的建立,试验结果具有参考意义。

在常规育种中,作物的食味品质由专业的或经验丰富的人员通过品尝而得出评价。由美千惠等[17]通过选拔黄瓜感官品质评价员对24 份黄瓜种质资源进行感官品质评价,筛选出食味品质优良的欧洲鲜食型黄瓜品种‘C12-30’。朱正梅等[18]邀请10名专业人士,采用百分制计分的方法对10个鲜食蚕豆品种的甜味、鲜味、质地等进行综合评分,筛选出综合评分高于80 分的优质品种3个。感官评价是糯玉米食味品质评价的经典方法,该方法虽能直接反映出消费者对食物的接受程度,但糯玉米食味品质受到品种的果皮厚度、皮渣率、籽粒含水量、可溶性糖含量、淀粉含量、糊化特性等多种因素影响,即使是专业人士,仍具有一定的主观性,且误差较大,给糯玉米食味品质客观、准确的评价带来了很大困难[19-20]。因此,如何快速、准确鉴定糯玉米的食味品质成为了育种者关注的问题之一,确定食味品质评价指标并构建评价体系可加速鲜食作物的育种进展[18]。当前,研究者们应用多元统计分析的方法已在水稻[10]、大豆[21]和小米[11]等作物中构建了相关食味品质评价模型。通过仪器测定相关指标并通过多元统计法综合评价糯玉米的食味品质可消除人为品尝的主观性,快速、精准地筛选出食味品质优良的糯玉米品种。为此,本研究以不同来源的19个鲜食糯玉米品种的17个食味品质相关性状为研究对象进行变异分析、相关性分析和主成分分析,构建主成分综合评价模型,得到19 个糯玉米品种食味品质的主成分综合评价排序。结果显示,19 个糯玉米品种的峰值黏度、终值黏度、消减值和回复值等淀粉黏度RVE特征值指标具有较大变异系数并显著相关,且在主成分1 中占有较高载荷,可较好地表征品种间的食味品质差异,是鉴定糯玉米食味品质的良好评价指标,这与前人在水稻、小米等谷类作物中的研究结果相似[11,22-23]。为避免数据分析的单一性,本研究在构建主成分综合评价模型的同时设置了食味品尝评分。将19 个品种的主成分综合得分值和品尝得分值进行比较分析发现,‘YN811’、‘291’和‘京糯832’的主成分综合得分较高,在主成分综合评价排序和品尝评价排序中均排在前四位,具有优良的食味品质;而‘京科糯928’、‘308’、‘908’和‘101’的食味品质相对较差,在主成分综合评价排序和品尝评价排序中均排在最后四位。主成分综合评价模型结果与食味品尝评价结果相似,说明本研究建立的糯玉米食味品质综合评价模型可以用于优良食味品质糯玉米品种的鉴定和筛选,可为糯玉米食味品质育种工作提供重要支持。

综上所述,本试验选用了19 个糯玉米品种,建立了主成分评价模型,确定了峰值黏度、终值黏度、消减值和回复值等淀粉黏度RVE 特征值为鉴定糯玉米食味品质的重要评价指标,‘YN811’、‘291’和‘京糯832’为食味品质优良的3个糯玉米品种。与单一品尝试验相比,本研究建立的综合评价模型在糯玉米食味品质评价中具有操作简单、结果可靠的特点,有广泛的实用性。然而,在本研究中也有少数品种的综合评价排序与品尝排序不一致,可能是由于不同来源糯玉米品种的食味品质受到本研究播种地区环境不同的影响,或者是由于人为品尝误差导致的。在今后的工作中,将重点细化糯玉米食味品质评价指标,尽可能排除环境因素影响,扩大品尝人群样本,以期获得更为精准的糯玉米食味品质综合评价体系。