数字化平台经济的反垄断规制:现状、挑战与前景

颜建晔 张越

摘 要:数字经济在经济发展中的重要性使得数字化平台的反垄断规制亦成为新经济形态治理中的一个重要问题。本文首先考察数字化平台经济在网络效应、边际成本、规模经济上的三大特性,由此分析平台企业的市场结构天然呈现垄断特征、必然形成寡头市场的现象。站在国际比较的视角,我们梳理并探讨美国、欧洲和中国在数字化平台反垄断规制方面的最新动态及其异同。在总结平台经济反垄断的监管目标和案件框架之后,详尽讨论了数字化平台对反垄断的主要挑战。最后提出专业角度的应对调整和优化建议。本文旨在为数字化平台经济反垄断新“变”化条件下,构建和维护市场公平竞争环境的“不变”本质,提供学理参考。

关键词:数字经济;平台经济;反垄断;市场结构

DoI: 10.19313/i.cnki.cn10-1223/f.20240312.003

一、引 言

党的二十大报告中,强调要加快建设网络强国、数字中国,加快发展数字经济,促进数字经济和实体经济深度融合,打造具有国际竞争力的数字产业集群。习近平总书记强调,要站在统筹中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局的高度,充分发挥海量数据和丰富应用场景优势,促进数字技术和实体经济深度融合,赋能传统产业转型升级,催生新产业新业态新模式,不断做强做优做大我国数字经济。数字经济是重组全球要素资源、重塑全球经济结构,乃至改变全球竞争格局的关键力量。在全面建设社会主义现代化国家新征程背景下,全面发展数字经济,是我国把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择,是助力实现中华民族伟大复兴、推进和拓展中国式现代化的重要篇章,具有重要的时代意义。

数字技术的发展大大降低了信息的记录、追踪和传递成本,而平台作为经济运行、交易和协同的载体成为了经济数字化最有力的助推器。虽然平台自古以来就存在,但传统平台仅是具有有限网络效应的自发多边市场,而数字技术赋能的“平台”,本质已经成为数字经济时代“中心化”的商业生态系统。数字技术赋能的平台能够收集到足够多的数据和信息,据此为大量的经济活动场景提供更多的商业价值,如连接、信任和智能决策;整合海量的经济活动参与者及其之间的商业活动,在满足人民消费需求、吸纳就业、带动产业升级、推动技术创新、参与公共治理和助力脱贫攻坚等方面起到了重要作用。经济和技术发展都到了新阶段,数字化平台面临大量的数据、资金、规则制定和非传统雇佣关系的出现,因此,平台本身和监管部门都需要适应生产力发展的趋势,不断创新迭代升级。

制度是经济发展的根本保障。数字化转型和新的经济形态的出现与壮大离不开及时有效的制度保障。然而,在中国数字经济快速发展的同时,数字公共治理理念和理论发展已经明显滞后于实践,尚不能很好地起到制度先行的保障和引导作用。平台经济在蓬勃发展的同时,也出现了诸如大数据杀熟、平台“二选一”和赢者通吃等一系列引起社会关注的问题。在产业数字化的进程中,随着平台与产业链的深度融合,数据进一步向平台集中,市场结构演化对产业融合创新的影响存在较大的不确定性。

上述问题引发了国家对数字经济反垄断与竞争政策的重视。2020 年12 月11 日,中共中央政治局会议正式提出“强化反垄断和防止资本无序扩张”。2021 年2 月7 日,《国务院反垄断委员会关于平台经济领域的反垄断指南》发布。这标志着平台反垄断问题已经从理论层面的探索成为数字经济治理中的一个重要的现实问题。然而,需要注意的是,双边市场中的市场结构和垄断是否可以按照传统的经济逻辑进行诠释,在理论上仍然没有一个确定的结论。事实上,平台经济由于其双边市场的特殊性质,使得传统的相关市场界定方法在反垄断实践中的应用面临巨大的挑战。理论上关于如何对平台进行相关市场界定仍存在很大的争议,一些激进的观点甚至认为市场结构的视角完全不适用于平台反垄断问题。此外,由于交叉补贴是双边市场定价的普遍特征,判定平台是否滥用市场支配地位也面临现实挑战。总体来说,数字经济反垄断规制的理论研究已经滞后于实践和现实需要。正是因为缺乏统一的理论认识,社会各界对目前我国所采取的反垄断规制也存在争议。

在第二部分,本文首先探讨了数字化平台与传统市场的独特性质,以及这些特性如何导致数字化平台市场结构自然形成寡头市场的现象。在第三部分,我们明确区分了垄断、垄断行为以及反垄断规制之间的关系,并进一步梳理了美国、欧洲和中国在反壟断规制方面的最新动态。在第四部分,我们对现行反垄断规制的框架、目标及其所面临的挑战逐一进行了深入分析。在最后第五部分,对数字化平台经济反垄断规制给出专业角度的调整和优化建议。

二、数字化平台经济的市场结构特征

在对数字化平台经济的反垄断规制进行探讨之前,我们首先需要理解平台市场和平台企业的经济特性。

(一)数字化平台经济的三大理论基石

1. 网络效应

网络效应指的是网络的价值随着用户数量的增加而增长,进而提升其他用户所获得的效用,这一现象是多边平台的核心特征(于立等,2020)。网络效应可细分为直接网络效应、间接网络效应和交叉网络效应,其中前两者统称为自网络效应。

直接网络效应源于使用相同产品的市场参与者数量的增长,从而提升(或降低)网络价值的效应(Katz 和Shapiro, 1985)。例如,微信新用户的进入,使其他用户可以在微信平台上联系到更多的人;文字处理软件的用户增加,该软件对其他用户的有用性提高等。在通讯、语言、货币网络中,直接网络效应是非常明显的。直接网络效应基于网络内消费者之间的直接互动关系,同类用户需求之间的互补关系是直接网络效应存在的原因。

间接网络效应指当用户增加,刺激了互补品的生产,导致互补品种类增加、性能提高或者价格下降,从而提高其他用户收益的现象(Chou 和Shy, 1990; Katz 和Shapiro, 1994)。用户关注其他人使用目标产品,因为这增加了产品种类的数量。间接网络效应不仅可以源自做出相同选择的经济主体,也可以通过一群不同的经济主体间接地做出引致性决策(Belleflamme 和Peitz, 2015)。例如,在电脑操作系统的使用中,新用户的加入不会直接对其他用户产生影响,但一个操作系统的用户数量增加,就可以激发市场中与该操作系统兼容的应用软件的开发和竞争,使用户以更便宜的价格、更多样的选择下载和使用应用软件,从而提高该操作系统对所有用户的效用。如果直接网络效应基于网络内消费者之间的直接关系,那么间接网络效应则基于多边网络不同侧用户间的间接效应(Church 等, 2008; Clements 和Ohashi, 2005)。相比于直接网络效应,间接网络效应更加广泛存在。

交叉网络效应在多边市场中表现为平台一侧用户数量的增加显著影响另一侧用户的数量(Armstrong, 2006)。交叉网络效应通常是正向的,意味着一个侧面的用户数量越多,平台对另一侧用户的吸引力越强。例如,婚介所拥有的女性会员信息越多,对男性客户的吸引力就越大。在双边网络平台中,如果每一侧都存在交叉网络效应,则可以认为存在间接网络效应(Hagiu 和Wright,2015a, b)。

事实上,在一个大型数字平台上,上述几类网络效应是同时存在并发生作用的(李三希等,2023)。如在一个电子商务平台上,买家越多越吸引更多的卖家,这是交叉网络效应。同时,买家越多,平台上积累的评价、点赞等可以提供给其他买家更多信息,降低买家的搜寻、选择成本,这是直接网络效应。买家越多,交易量越大,可以激发平台上支付、物流、保险等服务的供给,改善买家的线上购物体验,这是间接网络效应。

网络效应导致平台经济中出现转移成本、锁定和正反馈等现象。这意味着吸引现有企业用户变得极为困难。例如,如果一种新的社交媒体用户数量很少,消费者就没有动机离开现有社交媒体加入新平台。即使物质性转移成本很低,专用性投资和学习成本等因素也会导致用户被锁定(Farrell和Klemperer, 2007)。

2. 边际成本为零或趋于零

与传统的单边市场相比,数字平台企业在初始阶段需要投入巨大的成本,但一旦基础设施和技术建设完成,其边际成本则趋近于零。这是因为平台企业的主要产品或服务通常基于数字技术或互联网提供,这使得它们能够在无需额外成本的情况下为更多用户提供产品或服务。

具体来看,数字产品或服务的复制成本极低,甚至可以忽略不计,而大部分的成本则是固定的,例如软件开发和服务器维护等。这些成本在用户规模扩大时几乎不会增加。因此,在数字化平台经济中,用户的参与不仅不会增加平台企业的成本,反而会为平台创造价值(比如前述的网络效应)。这一特性使得平台企业能够在市场上生存后,在经济规模上就具有天然的显著优势,但同时也带来了反垄断规制的挑战。

3. 规模经济

规模经济是指随着生产规模的扩大,生产的平均成本和边际成本下降的经济效应。在数字经济背景下,规模经济的增量效应与传统市场相比要大得多。例如,Facebook 有能力为10 亿至20 亿人提供服务,而不会产生比服务25 万用户高得多的成本。明显的规模经济意味着市场只能容纳数量有限的公司,因此,新进入者要想从现有企业吸引(争夺)用户难度极大。

此外,规模经济也适用于支撑平台数字化的硬件基础设施。“中心化”的数字平台,其日常运转需要大量的物理基础设备(如持续工作的服务器和网络),但在完成这样的基础设施搭建后开始持续运转,扩大规模的成本相对搭建成本很低。

(二)数字化平台市场中的竞争策略与价格结构

以上这些特点决定了数字化平台相比于传统市场,有着更为复杂的竞争策略、定价结构和其他特征。

1. 动态竞争

在数字平台市场中,新兴企业以其创新性、灵活性和对市场的新视角,有可能通过技术创新或新型商业模式挑战现有的竞争格局,从而获得市场份额并对在位企业的地位构成威胁,这种现象使得平台经济中的竞争关系呈现出动态性。动态竞争中,“企业竞争优势”被视为一种只是暂时存在的、时常要与竞争互动(进攻与回应)的现象(邓新明等,2020),在位企业面临着来自新兴企业的挑战,这些新兴企业可以通过创新和灵活性在短时间内获得市场份额,对现有竞争格局产生颠覆性影响。然而,新兴企业在进入市场时也必须面对在位企业的市场壁垒和竞争优势。这种竞争关系推动了企业不断进行创新和优化。

在位企业不仅需要与新兴企业竞争,还要面对潜在的竞争对手,所以激励自身进行创新,提高效率,为市场带来更好的产品和服务。同时,新兴企业需要在不断的挑战中寻求突破,建立自身的竞争优势,逐步扩大自己的市场份额。这种竞争和挑战不仅推动了企业的创新和优化,也为市场带来了更多的选择和更好的服务。

2. 零价格策略在平台一侧广泛使用

在双边市场中,平台企业利用其特有的网络效应,通常采用非对称的定价策略,即在市场的一侧实施免费政策,而在另一侧实施高价政策,以实现平台利润的最大化。平台对双边用户的定价策略主要取决于双边用户的需求价格弹性、网络效应的强度以及用户的归属性差异。一般而言,平台企业倾向于对需求价格弹性较大的参与者实施免费政策,对需求价格弹性较小的参与者实施价格加成;对网络效应较大的一侧实施免费政策以扩大规模,对网络效应较小的一侧收取费用;对具有单一归属性的参与者实施价格补贴或免费定价(于立等,2020)。

3. 最低关键用户量(critical mass)决定存亡

“最低關键用户量”可被定义为数字化平台在交叉网络效应的正反馈作用下所需的最小用户基数,以实现其快速扩张(Evans 和Schmalensee, 2010)。突破这一规模阈值是平台生存和发展的基本前提。在平台的初始阶段,如果能成功吸引一方用户达到临界规模,那么在交叉网络效应的推动下,另一方用户将自发地加入平台。反之,如果平台在初始阶段的竞争策略未能吸引足够的用户以突破临界规模,那么平台的生存可能会短暂且不稳定。以B2C 平台为例,为了为买家提供价值,必须有卖家的存在;同样,为了为卖家提供价值,必须有买家的参与。只有当买卖双方的数量达到一定规模,交易才能以一定的频率进行。因此,“最低关键用户量”实际上是平台在各方面必须达到的最低需求水平。达到这一水平的平台可以有效运行,并通过正反馈机制扩大规模,而未能达到这一水平的平台则可能无法有效运行。

在数字经济和反垄断的背景下,理解和应对最低关键用户量的问题显得尤为重要,这不仅关乎平台的生存和发展,也关乎市场的公平竞争和消费者的利益。

4. 数据与隐私成为关注焦点

在数字经济的背景下,数据已经成为平台企业的核心资产。通过数据分析和挖掘,企业能够深入理解用户需求、行为模式和市场趋势,从而优化产品和服务,提升用户体验,并有可能创新商业模式。数据不仅为企业提供了运营决策和战略制定的重要依据,也帮助企业更好地把握市场机会,提高运营效率和市场竞争力。然而,随着数据的重要性不断提升,数据隐私和安全问题也愈发突显。用户的个人数据被平台企业收集和利用,引发了不少关注和争议。因此,如何处理用户数据和保护用户隐私已经成为了社会和政府监管的热点话题。各国纷纷出台了数据保护和隐私政策,规范平台企业的数据收集、使用和分享行为。同时,数据泄露、滥用和不当利用也成为了备受舆论关注的问题,给平台企业带来了巨大的声誉风险和合规压力。在这个背景下,反垄断问题也引起了广泛的关注,特别是在平台经济中,大型平台企业可能通过控制和利用大量数据,形成市场垄断,影响市场公平竞争(常柳溪,2024;曾雄,2024)。因此,如何在保护用户隐私和数据安全的同时,防止平台企业的市场垄断,成为了当前的重要议题。

(三)数字化平台经济的市场结构

随着计算机技术与信息科技的飞速进步,数字化平台作为一种集中的商业生态系统,对经济活动和社会发展产生了深远影响。在数字化的背景下,反垄断问题显得尤为重要,这主要源于数字化平台的市场构造自然呈现出寡头市场的特性。

首先,数字化赋予了平台企业边际成本趋于零的特性,这种独特的成本构造使得平台企业的供给规模几乎无限扩大。在平台经济中,最大的企业往往占据最高的市场份额,或由少数寡头占据显著的市场份额,易出现“赢者通吃”的现象。供给规模的扩大使平台经济的市场构造天然呈现寡头市场的特性。

其次,多边平台存在的网络效应和最低关键用户量,使得存在于平台市场上、交由平台企业管理的需求规模超过了传统单边市场中的企业。在大数据、数据挖掘等技术的推动下,网络效应的存在可以使网络中消费者基数迅速增大。而当网络的用户基数达到临界规模之后,该网络就会自发地产生价值,吸引几乎全部的用户加入。平台上需求规模的扩大和锁定效应使市场结构向寡头市场转变。

再次,平台经济存在激烈的动态竞争和跨界竞争。如前文所述,相较于传统行业,一方面网络效应和最低关键用户量成为平台市场中的天然进入退出壁垒;另一方面,即使是保有较大当下市场份额的平台,也必须不断进行研发创新活动,来抵御潜在进入者通过技术和商业模式创新的冲击。这两方面共同导致了高倾向垄断和高强度竞争并存的动态市场新局面。同时,平台经济时代,市场和市场之间的界限变得模糊,企业可以进行跨界竞争,这进一步强化了竞争在时间和领域上的动态性。平台经济的竞争并不是简单地争夺静态市场份额,而是新企业创造整合新的市场需求,取代原有垄断者,从而赢得新旧整个市场的过程。相较于传统的经济形态,平台经济的垄断更易产生,而竞争也更为激烈。

在以上三个因素的共同作用下,与传统单边市场的四种经典市场结构(完全竞争、垄断竞争、寡头垄断、完全垄断)不同,平台经济的市场结构天然并且只可能呈现为寡头市场。根据一个给定的平台市场会带来福利增进或损害,又可以进一步分为寡头竞争市场和寡头垄断市场。

寡头竞争的平台市场:如果占据市场绝大多数份额的几个平台企业之间互联互通并选择差异化的竞争策略,那么他们就是相互依存、相互影响的。各个平台企业调整价格都会马上影响其他竞争对手的定价政策。因而,任何一个平台企业做出决策时都必须密切注意其他平台企业的反应和决策。这时,平台经济的市场结构就是寡头竞争的。例如,冯振华等(2023)认为,在基于用户流量的交叉网络效应的作用下,平台经济尽管呈现出规模效应,但仍然可以是高度可竞争性经济。平台企业既容易出现寡占的市场格局,又在平台之间存在激烈竞争。

寡头垄断的平台市场:平台经济的市场结构也会因为在位企业的垄断行为而呈现寡头垄断。例如,占据大的市场份额的平台企业对新进入者设置策略性障碍,以及对其他竞争对手实行猎杀式并购(killer acquisition),即在位企业为了扼杀未来竞争者而利用市场地位所采取的并购,主要特点是收购方通过收购的方式中断被收购企业的创新活动和产品研发,以此达到抢占未来竞争优势的目的①,以消除潜在竞争对手(Cunningham, et. al, 2021)。

三、垄断、垄断行为与反垄断:数字时代的“变”与“不变”

(一)垄断与垄断行为

垄断(monopoly)具有以下特征:第一,垄断厂商控制了整个行业的供给;第二,垄断厂商提供的产品具有不可替代性,它是价格的决定者;第三,由于种种限制(包括技术限制)以及准入门槛,其他厂商不可能进入该行业。由于垄断厂商能够对市场价格产生影响,因此它总能选择实现利润最大化的产量与价格,以获取超额利润。垄断是与完全竞争相对立的传统市场结构的一个极端,这并不同于法律、管制和实践意义上的“垄断行为”和“反垄断”。

壟断行为是指经营者利用自身对优势资源的掌握实施排除、限制竞争的行为。经济学理论认为,厂商由于垄断地位而产生的垄断行为会使市场交易损失效率,属于市场失灵的一种,需要公权力的管制(regulation)和法律的约束。例如,美国早在1911 年标准石油的反垄断拆分案判决书中就强调:“垄断规模本身(当时标准石油集团产量占美国精炼石油总量的84%,并控制美国国内近90%的石油运输)并不构成拆分公司的充分条件,利用垄断地位操控价格的行为才是。”由此可见,反垄断的目的是反对滥用垄断的行为,而不是反对垄断本身和有意打击垄断企业(李三希和黄卓,2022)。

(二)垄断行为的分类与后果

垄断行为在经济活动中主要表现为商品交易行为和资本运作行为两大类。在商品交易行为方面,垄断行为可进一步划分为简单价格行为(包括垄断提价、掠夺性定价和固定价格等)和组合价格及非价格限制行为(如捆绑销售、价格歧视和排他交易等)。在资本运作行为方面,垄断行为主要体现在并购行为(例如杠杆收购、购买股份和收购竞争者资产等)和连锁董事会等。

无论是哪种形式的垄断行为,其对市场运行的影响均具有负面效应。首先,垄断行为阻碍了资源的有效配置,导致无谓损失(deadweight loss)和资源浪费。其次,垄断行为扭曲了市场价格,使得垄断厂商设定的价格高于竞争价格,从而降低了消费者剩余。再次,垄断行为阻碍了科技进步,由于缺乏竞争压力,垄断厂商往往缺乏投入创新研发的动力,这将对未来社会福利产生损害。最后,垄断行为破坏了市场公平竞争,损害了竞争者的福利。正是由于垄断行为对经济效率产生的负面影响,反垄断规制才得以产生并发展。

反垄断法的早期历史可以追溯到古罗马时期,现代意义上的反垄断法兴起于19 世纪后期的资本主义垄断时期,1889 年加拿大制定的《禁止限制性贸易合并法》,1890 年美国国会通过的《保护贸易与商业不受非法限制与垄断侵害法》②,是现代反垄断法产生的标志(李三希等,2023)。在步入数字化平台经济时代后,反垄断规制和立法出现哪些新趋势呢?

(三)平台经济反垄断的新趋势:美国、欧洲与中国

1. 美国

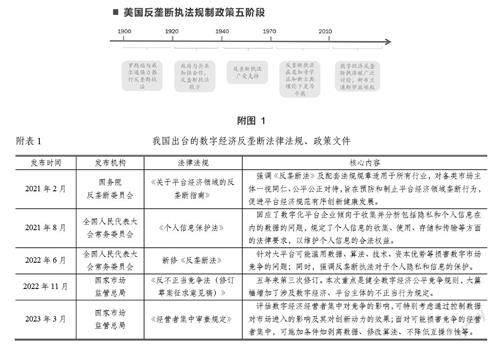

美国的反垄断政策在不同历史时期表现出不同的特征(见附图1)。2010 年代中期至今的数字经济时代,美国反垄断监管由宽松转向审慎。一方面,虽然先前宽松的反垄断态度催生了创新浪潮,涌现出以苹果、谷歌、微软、亚马逊为代表的超大型数字平台,但宽松的反垄断执法在促进竞争、保障消费者福利方面未达预期(Huang et. al, 2022)。数字市场高度集中、数字企业获得超额回报被视为贫富差距增大、制造业失业率攀升的重要内在原因。另一方面,数字经济的反垄断执法被广泛讨论,与新布兰迪斯(new Brandeis)学派逐渐崛起不无关系。这一派学者认为经济权力的过分集中会带来政治权力的集中进而威胁民主;而之前数十年来美国反垄断执法受到芝加哥学派影响,只注重经济效率,在限制企业主导地位方面做的太少;相反,披着效率外衣的新科技力量使得经济权力过分集中,对民主产生威胁。

2021 年6 月11 日,美国国会众议院公布了五项反垄断法草案,这是美国数十年来对反垄断法最全面的改革计划,体现了民主党政府对科技巨头加强监管的决心。这标志着美国反垄断政策重新开始服务于政治目的,即映射民主社会理念的价值目标,保护竞争和竞争者,经济效率只是副产品。这种观点不是从经济学角度去否决反垄断的经济学,却是从参与经济活动的社会群体角度,去看待垄断与竞争给各个阶层的交易参与者带来的影响,这既是民主党的政治考量,也契合了美国社会公众对平台经济和大型互联网巨头的担忧和直观感受。可以预见的是,虽然现有科技巨头被拆分的可能性较小,但未来几年大科技企业通过并购进行扩张将难以实现,因为经济效率考量已经又让位于保护竞争甚至竞争者本身的“民主”政治目的。

2. 欧洲

欧洲对反垄断规制的态度一向严苛,这与欧洲内部没有发展出大平臺互为因果。与中美相比,欧盟的数字经济发展相对滞后,本土的在线平台成长缓慢,这与欧洲本想作为数字经济重要市场地位的发展愿景反差巨大,所以欧盟对科技巨头的监管更多的是出于防御性目的。

2020 年12 月15 日,欧盟公布了《数字服务法》和《数字市场法》,这两个新法规体现了欧盟对数字平台的新一轮反垄断调查的关键词是“守门人”(Gatekeeper)。“守门人”指的是在提供重要数字服务的过程当中,在商家和消费者之间发挥着系统性瓶颈作用的数字平台(Bisceglia 和Tirole, 2023)。守门人所在的行业领域涵盖了搜索引擎、社交网络、视频平台、操作系统、云服务和广告网络等。“守门人”的大致指向是已经或将可预见地达到一定的规模和市场实力的、具有垄断权的平台公司。如果“守门人”违反规定,将面临最高全球销售额10%的罚款,甚至被勒令出售部分业务。

欧洲最著名的经济学家之一Jean Tirole 教授的观点反映了欧洲反垄断规制的变化,他认为“反垄断政策必须是经济决策,不能受利益相关方的影响而变成政治决策”。“守门人”制度不界定相关市场而采用用户数量等指标,也反映了经济学的逻辑,因为平台所跨的业务及人群广泛,平台之间在不同的行业或重合或不同,给相关市场的界定带来了困难。综上所述,虽然欧洲“守门人”制度和美国近期反垄断的变革都趋于收紧反垄断执法,但其产生背景和价值取向却是不同的。

3. 中国

对比欧美监管的内容、背景和特点,我国互联网平台监管的目标与美国更近,而在监管手段上则更多参考欧盟,同时还保留了一定的中国特色,即从包容宽松走向包容审慎。党的十八大以来,中国政府高度重视发展数字经济,逐渐上升为国家战略,对数字经济发展的重视使我国在反垄断初期采取包容宽松的原则,这也促进了我国数字经济尤其是平台经济的大规模发展。但是,随着中国国内互联网集中度高,互联网平台“二选一”、互联网巨头并购小企业等事件频发,我国对数字平台的监管转向包容审慎,这也强化了对数字经济的治理成为全球趋势,标志着中国数字经济已经从包容发展走入规范发展的阶段。

2018 年以来,中国将三家反垄断机构合并统一,由国务院组建国家市场监督管理总局,并于2019 年出台三部反垄断配套规章①,将互联网等新经济业态纳入了监管中。结合数字经济反垄断的新特点,又有多部法律法规、政策文件陆续出台或修订(见附表1),市场竞争的经济效率得到保护,消费者隐私和个人数据得到了进一步重视。面对逐渐加剧的全球数字经济治理规则博弈,包容审慎的反垄断规制原则将在我国争夺国际数字治理话语权上发挥更大作用。

四、数字经济时代平台反垄断的新问题、新框架与新挑战

(一)平台经济反垄断监管目标

在数字化时代,反垄断监管在平台经济中的目标趋于多元化。第一,反垄断规制的目标是保护平台经济中的公平竞争,通过监管手段维护竞争秩序,防止垄断的形成。第二,反垄断规制旨在最大化平台经济对资源配置、技术进步和效率提升的推动作用,以确保市场机制的有效运作。第三,反垄断监管措施也致力于保护平台企业、平台市场参与者以及其他相关主体的合法权益,以促进平台生态环境的公平与公正。第四,反垄断规制还旨在使全社会共享平台技术进步和经济发展的成果,以推动数字经济的共享发展。第五,反垄断规制的目标还包括实现平台经济整体生态的和谐共生和健康发展,以促进公共利益的最大化。

(二)平台公司垄断行为

由于平台经济特有的规模经济、边际成本趋于零、网络效应等特点,平台公司依赖市场地位的主要垄断行为仍有以下三类:垄断协议行为、滥用支配地位行为和经营者集中行为。下面将进一步分析平台企业的这三种垄断行为与传统企业相应行为的异同。

1. 垄断协议行为

垄断协议,作为一种经济行为,是由多个独立经营者通过一致的意思表示达成的协议、团体决议或协同行为,其结果可能导致排除或限制竞争。垄断协议的核心在于经营者之间的联合与共谋行为。在傳统市场中,垄断协议可以进一步划分为横向垄断协议②和纵向垄断协议③;而平台经济中出现了一种新的垄断协议形式:轴辐垄断协议。

轴辐协议,又称为中心辐射型垄断协议,由一个位于“轴心”的平台经营者与多个位于“辐条”的平台商户达成。在这种协议中,“轴心”平台经营者与“辐条”商户之间形成纵向协议,或者“轴心”平台经营者为“辐条”商户之间的横向协议提供组织或帮助,从而使“辐条”商户之间形成一个隐性的横向协议。可以发现,轴辐协议是一种混合型垄断协议,其关键在于位于中心的平台经营者。在数字技术飞速发展和平台经济逐渐壮大的今天,轴辐协议比横向协议和纵向协议更为隐蔽,排除、限制竞争的负面危害也更大。

2. 滥用支配地位行为

滥用市场支配地位的行为是指企业在相关市场中,由于其特有的优势,能够独立于竞争,不受其他企业的影响,自由地作出商业决策,控制商品价格、产量等因素。在平台经济中,滥用市场支配地位的行为主要表现为以下几种:

第一,掠夺性定价。平台企业为了突破最低关键用户规模,解决交叉网络效应带来的用户协调问题,常采取对一方用户进行价格补贴的方式。这就解释了为什么平台企业的定价策略常常是免费或补贴,如社交服务、搜索服务、电商购物服务等对消费者免费。掠夺性定价的目的是通过低于边际成本的定价争夺市场份额,排斥竞争对手,然后提高价格。这种定价方法能够帮助新进企业快速扩张(Rochet 和Tirole, 2006)。

第二,搭售与附加不合理交易条件。搭售是将不同商品强制捆绑或组合销售,这种行为侵害了交易相对人的自由选择权,减少了竞争对手的交易机会,提高了市场进入障碍,阻止了被搭售市场的新进入者参与竞争。由于跨界竞争,平台企业很容易进行跨市场搭售。

第三,拒绝交易。拒绝交易是指处于市场支配地位的企业,在无合理理由的情况下,拒绝与交易相对人交易的行为,数字经济领域拒绝交易的主要形式包括封禁、断链、限流、降低便利性等等(张文魁,2022)。在平台经济中,拒绝交易的具体表现有拒绝兼容、拒绝知识产权许可、拒绝关键设施接入等。

第四,独家交易。独家交易是指交易相对人在具有市场支配地位企业的要求下,只能与其交易而不能与竞争对手进行交易的行为。平台企业实施独家交易策略的目的是争夺用户,利用网络效应和锁定效应争夺市场份额。

第五,差别待遇。平台企业往往通过基础服务免费、增值服务收费、单边收费等策略进行价格歧视。基础服务免费、增值服务收费是通过免费服务增加用户数量,通过增值服务满足具有付费意愿用户的差异化需求;单边收费是利用双边市场特征,通过交叉补贴的方式对消费者免费,而对需求价格弹性低的另一边厂商收取费用实现盈利。在平台经济中,大数据处理技术和随之产生的定制化价格,体现了企业歧视性定价精度的提高,是数字经济区别于传统经济的重要特征(王世强等,2020)。

以上行为都可能对市场竞争造成不利影响,但是否构成滥用市场支配地位,需要根据具体情况进行分析,包括企业是否具有市场支配地位,以及其行为是否有合理的商业理由等。以搭售为例,Tirole(2005)认为,分析搭售行为需要考虑三个问题:(1)搭售行为是否会妨碍市场上的竞争?(2)搭售行为是否会对消费者的福利造成损害?(3)是否需要对搭售行为进行法律救济?而对于数字化平台企业,它们事实上具有市场与企业两个性质,因此平台条件下的很多所谓搭售行为其实只是企业将自己的产品放到了自己建立的市场上。考虑到平台企业对市场建设的贡献,只有确认了搭售确实妨碍了竞争,并且确实会对社会福利造成损害后,才需要相关的干预(陈永伟,2018)。

3. 经营者集中行为

经营者集中本质上一个企业对其他企业进行控制,最常见的就是企业间的并购。常见的并购形式有横向并购、纵向并购和混合并购。横向并购是指经营者之间存在竞争关系的并购。纵向并购指的是具有潜在或实际买卖关系的企业进行合并。混合并购指所有其他既非横向也非纵向的兼并。

一方面,并购是企业实现规模扩张和提高竞争力的重要途径,尤其对于数字化平台,由于网络效应的存在,并购更是获得竞争优势的重要手段;另一方面,并购可能使平台企业更快地到达临界规模并进一步获得市场支配地位,其对社会福利不利的垄断因素需要着重考量(李胜利和解明,2023)。

在平台经济中,由于网络效应、锁定效应导致的“赢者通吃”特点,同类型、可替代的平台企业之间互相兼并即横向并购是经营者集中行为的主流,我们进一步具体分析数字化平台横向并购可能对市场竞争格局产生的不利影响。在平台经济中,传统的横向合并导致的单边效应和协调效应两种反竞争效应仍然存在。单边效应指的是合并放松了竞争对手之间的竞争约束从而使得合并后的企业市场势力上升(Werden 和Froeb, 2006)。协调效应指的是企业合并减少了竞争者的数量,使得企业间的合谋变得简单,发现背离合谋以及惩罚背离行为变得更容易,从而企业间更容易形成合谋的效应。特别地,与传统市场中的经营者集中行为相比,平台企业的横向合并还可能提高潜在的轴辐协议出现和稳定的概率。

(三)数字化平台反垄断案件框架

针对以上三种垄断行为,结合平台经济反垄断监管目标,我们分别给出现有的对应案件分析框架。

1. 垄断协议行为步骤分析

在分析垄断协议行为之前,必须先准确界定涉及的相关市场,包括相关商品市场和相关地域市场。此后,方可进一步评估某一行为是否构成垄断协议。值得注意的是,在数字经济背景下,多边平台的垄断协议可能与传统市场的情形有所不同。例如,多边平台的垄断协议可能通过价格调整机制,实现一方价格的提升与另一方价格的降低,从而在某些情况下增进消费者福利,而非简单地损害消费者剩余和社会总福利。鉴于此,监管机构在确定垄断协议的性质后,应当综合考虑以下四个标准来评估垄断协议的潜在后果:首先是平臺所在相关市场的竞争环境;其次是平台运营商及其内部经营者的市场力量;之后是该行为对其他经营者进入市场的障碍程度;最后是该行为对创新的可能影响。

2. 滥用市场支配地位案件分析步骤

在对数字化平台经济的反垄断规制进行探讨时,我们仍然需要首先明确相关市场的界定。在此基础上,监管机构需根据以下几个标准来判断平台企业是否具有市场支配地位,这些标准包括:市场份额与相关市场的竞争状况、经营者对市场的控制能力、经营者的财力和技术条件、其他经营者对其的依赖程度以及其他经营者进入相关市场的难易程度。拥有市场支配地位并不一定导致垄断行为的发生,监管机构需要进一步判定被审查的企业是否构成滥用市场支配地位。

在确认平台企业的相关行为构成滥用市场支配地位后,监管机构还需进行滥用支配地位的竞争损害分析。这些损害分析包括对市场竞争的损害、对竞争对手的损害、对平台多边用户的损害以及对消费者的损害。这一系列的分析和判断,旨在维护市场的公平竞争,保护消费者的权益,促进经济和市场环境的健康发展。

3. 经营者集中审查分析步骤

在对经营者集中案件进行审查时,首要步骤仍是对相关市场进行界定,其次是对市场要素(包括市场参与者及其市场份额)进行深入分析。如前文所述,经营者集中是平台企业提升竞争力和市场效率的关键途径;另外,双边市场中平台横向并购并不必然损害社会福利(吴汉洪和周孝,2017)。因此,在评估经营者集中时,必须首先考察其是否存在反竞争效应。在明确经营者集中的性质和可能的反竞争效应后,我们还应进行并购效率分析(包括对消费者和其他相关经营者的竞争损害与福利影响进行评估)、市场准入分析以及技术进步分析,以便最终判断并购行为是否构成垄断行为(刘雅甜等,2023)。

(四)数字时代平台经济反垄断的新挑战

虽然我们明确了监管目标,构建了针对平台企业反垄断案件的一般框架,但是,在实际应用中,数字化平台的成本结构、产品特性、市场特征等多元化因素,给反垄断审查带来了显著挑战。下面着重评估现行反垄断规制在应对数字化平台时所面临的局限性。深入分析这些挑战有助于我们识别数字平台反垄断的新特点,并据此优化监管和规制策略。

1. 传统相关市场界定和市场势力测度指标在数字经济时代适用性降低

在前述案件框架中,相关市场和市场势力的测度是初始步骤。对于数字化平台而言,这两个概念的界定尤其棘手。

第一,传统的相关市场界定方法,通常是静态且单边的,难以适应多边、动态、跨界的数字经济特征(叶轻舟,2023;孙晋,2021)。双边或多边平台可能触及多个相关市场,且各市场间的网络效应需纳入考量。因此,在反垄断案件中,很难界定数字平台运营市场的产品和地理边界(Miller和Mitchell, 2021)。此外,动态竞争和跨界竞争的存在使得市场边界变得模糊,要求相关市场界定更具灵活性。

第二,市场势力的测度同样面临难题。传统的市场份额、价格水平、利润率等指标在数字经济中的适用性受限。高市场份额不必然等同于长期市场支配地位,科技创新的快速变化可能迅速重塑市场结构。此外,价格和利润率的高低对于判定市场支配地位的参考价值有限。随着数据成为平台企业的核心竞争资源,市场势力的界定变得更加复杂。平台对特定数据的控制可能构成潜在新进入者的市场进入障碍,加速市场支配地位的形成。

2. 对于数字化平台企业,判定垄断行为也存在诸多难题和争议

数字化平台企业的垄断行为判定亦充满挑战和争议。首先,市场集中度与效率之间的关系在多边市场中变得更加复杂。在传统反垄断分析中,市场集中度往往与市场效率呈负相关,但在多边市场环境下,这一关系并非如此简单。其次,低于成本定价的行为并非总是出于反竞争动机。为了最大化正向网络效应,平台可能会补贴一方以产生更多外部性。从传统视角看,低于成本定价可能被视为排挤竞争的掠夺性定价行为,但实际上,平台的降价可能并非出于反竞争动机(Rochet 和Tirole,2003)。最后,明确排他性协议的反竞争效果同样充满挑战。多边平台可能要求平台上的某一方仅参与特定平台,禁止其参与其他平台。这可能损害竞争和消费者利益。平台为了吸引更多消费者而投入的成本,使得排他性协议体现了“资产专用性”(李三希,2021)。

3. 先发制人的并购、算法合谋和跨界垄断等垄断行为判定存在争议

首先,猎杀式并购可能对竞争构成损害。大型企业可能通过并购那些可能依靠新技术或新产品逆袭市场的中小企业来维护其市场地位。尽管这些并购在传统的市值、利润等指标上可能不显著,在传统的反垄断审查门槛以下,但它们可能对竞争造成损害(Cunningham, et. al, 2021)。

其次,算法合谋的隐蔽性强,识别难度大。平台可以通过后台定价算法隐蔽地与竞争对手互动,不留下明显证据,这为反垄断执法带来挑战。尽管算法合谋的存在仍有争议,但大量研究表明其是完全可能的(Ballard 和Naik, 2017)。

最后,市场边界的模糊使得跨界垄断的判定困难。企业可能利用在一个领域的巨大优势,在其他领域获得垄断地位。在数字经济中,市场边界的模糊性使得监管机构难以判断企业是否实施了跨界垄断。平台可以跨界竞争,但不应跨界垄断。

4. 反垄断执法实践面临诸多挑战

第一,确定执法力度是一大挑战。一方面,监管机构需克制执法,因为数字平台存在动态竞争特性,创新频繁,行业自我规范的空间较大;另一方面,随着数字市场的日益成熟,反垄断执法应发挥更重要的作用。这两种执法理念和强度之间实际是存在冲突的(李三希,2021)。

第二,确定执法时机同样具有挑战性。过早干预可能阻碍竞争,过晚干预可能导致垄断地位的形成,需要在两者之间做出权衡。执法时机将显著影响执法效果,对于平台企业而言,干预可能会稀释市场的网络效应,进而损害消费者福利,而这种损害程度与干预时机密切相关。

第三,调查取证成本高昂。例如,对于算法合谋,监管者需要投入大量人力物力才能确定其存在,这需要复杂的实证研究。

第四,动态竞争对执法效率和司法保护的及时性、有效性提出了新要求。反垄断法律需要提供更好的救济机制,以切实保护垄断行为受损者的利益。

第五,对执法队伍的要求更高。在数字时代,平台经济的快速发展,新技术、新模式、新业态的不断迭代,要求执法队伍不断进步。执法人员不仅需要深厚的法律知识,还应具备一定的经济学专业知识,以理解数字经济的规制理论,并掌握数字经济的运作细节。

五、前景与政策建议

数字化平台经济具有独特的市场结构特征和定价策略模式,相较于传统单边市场,平台企业面临跨群体、跨时空、跨界(跨市场)以及频繁研发创新的激励和约束,呈现出天然高度垄断与动态高度竞争同时并存,这使歷经一百余年发展的现代反垄断理论与实践框架遇到挑战。新的适应数字经济反垄断规制的理论框架落后于实践和现实的需要。

同时,数字时代的平台反垄断监管目标也趋于多元化。在我国,自2020 年开始,针对数字经济中新兴平台经济的垄断行为采取了一系列管制措施,旨在防止资本无序扩张、保护消费者利益、强化数据治理以及防范金融风险等。客观地看,这些措施对新经济的规制在缺乏常态框架的情景下可视作一种专项整治行动,已经达到了一些集中力量规范新行业行为的效果。此时应将专项整治行动过渡到常态化监管阶段,以实现新兴行业从业者和相关者(包括消费者)对市场和政策的稳定(包括动态稳定)预期。

基于此,本文认为,在数字化平台经济的反垄断领域规制应从以下几个方面进行调整和优化:

第一,更精细化和兼容性的市场界定。随着数字化平台经济的发展,市场界定的复杂性也在增加。市场界定是判定垄断行为的起点。未来,反垄断规制一方面需要更精细化的市场界定,另一方面需要兼具多种考量(包括网络效应)和动态性的市场界定方法,以更准确地判断具有数字化平台企业性质的主体的市场支配地位和可能的垄断行为。

第二,更严格的并购审查。并购行为是形成市场垄断的一种重要方式,在数字化平台经济中尤其如此。未来,反垄断规制可能会对并购行为进行更严格和更科学的审查,以防止即时效率的经营者集中对未来创新和竞争的阻碍。

第三,更强的数据保护。数据是数字化平台经济的重要资源,也是可能被滥用以形成市场垄断的一种新型手段。未来,反垄断规制需要加强对数据使用的监管,以同时保护消费者的信息权益和市场的公平竞争,维护市场参与人依托自身数据的自由选择权。

第四,更深入的算法监管。算法在数字化平台经济中扮演着重要角色,但也可能被用于进行垄断行为(垄断协议和滥用市场支配地位)。未来,反垄断规制可能会对算法的使用进行更深入的监管,以防止算法合谋等垄断行为的发生。

第五,更公平的市场准入。市场准入是保障市场竞争的重要手段。未来,反垄断规制需要更加注重保障市场的公平开放,防止居于市场支配地位的企业通过不公平的手段策略性阻碍其他企业的进入。这既包括对依托新的商业创新和市场匹配的新兴平台是否达到关键用户量(critical mass)的自发市场判定而非人为阻碍,也包括平台运行者对平台商户(用户)的公平准入规则。

第六,更灵活和动态的监管框架。数字经济的快速发展和创新,平台市场的天然垄断趋势和高度动态竞争,都要求反垄断规制具有更强的灵活性和适应性。

总的来说,数字时代的反垄断规制将更加复杂和多维,需要全面的法律、科技和经济学人才知识的合力,在这个对传统市场运作形态已形成一定颠覆的数字化平台经济时代,继续保护市场竞争的本质,维护消费者权益——这是“反垄断”在数字时代的“变”与“不变”。

参考文献

[1] 曾雄. 数据垄断相关问题的反垄断法分析思路[J]. 竞争政策研究,2017 年第6 期,第40-52 页。

[2] 常柳溪. 平台经济反垄断监管与数据规制的联动效应研究[J]. 经济问题,2024 年第1 期,第40-47 页。

[3] 陈永伟. 平台反垄断问题再思考:“企业-市场二重性”视角的分析[J]. 竞争政策研究,2018 年第5 期,第25-34 页。

[4] 邓新明,郭雅楠. 竞争经验、多市场接触与企业绩效——基于红皇后竞争视角[J]. 管理世界,2020 年第11 期,第111-132 页。

[5] 冯振华,刘涛雄,王勇. 平台经济的可竞争性——用户注意力的视角[J]. 经济研究,2023 年第9 期,第116-132 页。

[6] 李三希,黄卓. 数字经济与高质量发展:机制与证据[J]. 经济学(季刊). 2022 年第5 期,第1699-1716 页。

[7] 李三希. 数字经济时代的反垄断[R]. 中国宏观经济论坛热点报告,2021 年。

[8] 李三希主编. 数字经济概论[M]. 北京:中国人民大学出版社,2023。

[9] 李胜利,解明辉. 数字经济健康发展:平台企业并购的规制困局及破解[J]. 竞争政策研究,2023 年第5 期,第25-33 页。

[10] 劉雅甜,吴汉洪,许恒. 寡头市场中平台企业横向并购对竞争和创新的影响研究[J]. 经济与管理研究,2023年第7 期,第59-74 页。

[11] 孙晋. 数字平台的反垄断监管[J]. 中国社会科学,2021 年第5 期,第101-127+206-207 页。

[12] 王世强,陈逸豪,叶光亮. 数字经济中企业歧视性定价与质量竞争[J]. 经济研究,2020 年第12 期,第115-131 页。

[13] 吴汉洪,周孝. 双边平台横向并购的福利效应:基于文献的评论[J]. 中国人民大学学报,2017 年第2 期,第146-156 页。

[14] 叶轻舟. 平台经济相关市场的多重维度及其选择路径——以“Epic Games 诉苹果案”为视角[J]. 中国价格监管与反垄断,2023 年第7 期,第52-56 页。

[15] 于立主编. 互联网经济学与竞争策略[M]. 北京:商务印书馆,2020。

[16] 张文魁. 数字经济的内生特性与产业组织[J]. 管理世界,2022 年第7 期,第79-90 页。

[17] Armstrong M, “Competition in two‐sided markets”, The RAND journal of economics, 2006, 37(3), 668-691.

[18] Ballard D I, Naik A S, “Algorithms, artificial intelligence, and joint conduct”, CPI Antitrust Chronicle, 2017, 2: 29-35.

[19] Belleflamme P, Peitz M, “Industrial organization: markets and strategies”, Cambridge University Press, 2015.

[20] Bisceglia M and Tirole J, “Fair Gatekeeping in Digital Ecosystems”, TSE Working Paper, 2023, n. 1452.

[21] Chou C, Shy O, “Network effects without network externalities”, International Journal of Industrial Organization,1990, 8(2), 259-270.

[22] Church J, Gandal N, Krause D, “Indirect network effects and adoption externalities”, Review of Network Economics,2008, 7(3).

[23] Clements M T, Ohashi H, “Indirect network effects and the product cycle: video games in the US, 1994–2002”, The Journal of Industrial Economics, 2005, 53(4), 515-542.

[24] Cunningham, C., Ederer, F., & Ma, S., “Killer acquisitions”, Journal of Political Economy, 2021, 129(3), 649-702.

[25] Evans D S, Schmalensee R, “Failure to launch: Critical mass in platform businesses”, Review of network economics,2010, 9(4).

[26] Farrell J, Klemperer P, “Coordination and lock-in: Competition with switching costs and network effects”, Handbook of industrial organization, 2007, 3, 1967-2072.

[27] Hagiu A, Wright J, “Marketplace or reseller?”, Management Science, 2015, 61(1), 184-203.

[28] Hagiu A, Wright J, “Multi-sided platforms”, International Journal of Industrial Organization, 2015, 43, 162-174.

[29] Huang Yong, Yin Nina, Zhang Yanhua and Zhao Shan, “The Impact of Antitrust Regulations on Firm Market Value -Evidence from Chinese and U.S. Internet Platforms”, Review of Industrial Organization, 2022, forthcoming.

[30] Katz M L, Shapiro C, “Network externalities, competition, and compatibility”, The American economic review, 1985,75(3), 424-440.

[31] Katz M L, Shapiro C, “Systems competition and network effects”, Journal of economic perspectives, 1994, 8(2), 93-115.

[32] Miller T, Mitchell T, “Dynamic Competition in Digital Markets: A Critical Analysis of the House Judiciary Committee's Antitrust Report”, Mercatus Policy Brief Series, 2021.

[33] Rochet J C, Tirole J, “Platform competition in two-sided markets”, Journal of the european economic association,2003, 1(4), 990-1029.

[34] Rochet J C, Tirole J, “Two‐sided markets: a progress report”, The RAND journal of economics, 2006, 37(3), 645-667.

[35] Tirole J, “The analysis of tying cases: A primer”, Competition Policy International, 2005, 1(1), 1-25.

[36] Werden G J, Froeb L M, “Unilateral competitive effects of horizontal mergers”, Handbook of antitrust economics, 2006.