京剧服饰文化译介之路

京剧是我国戏曲艺术中的一朵“奇葩”,素有“东方歌剧”之称,被誉为中国国粹。京剧将歌唱、舞蹈和音乐有机结合,形成了一种独具特色的艺术形式。改革开放后,京剧活跃于国际舞台,成为国际文化交流的重要组成部分。京剧系统中的名词翻译是京剧对外交流的一个重要环节。京剧服饰的造型是表现人物身份背景、性格特点和生活习惯的一种重要方式。京剧服饰既有共性又有独特性,每一次都会表现出时代背景、民族风情、地域特征。因此,京剧服饰在戏剧演出中不可或缺。头饰是京剧服饰中不可缺少的一部分,能体现演员的性别、年龄、职业和社会地位等。在全球化背景下,为使更多的外国朋友更好地理解和推广京剧文化,对其进行翻译尤为重要。本文以夫子盔为例,对京剧服饰中的文化词汇进行研究。在目前关于京剧服饰文化英语翻译的诸多文献中,笔者选择了阙艳华等编著、陶西雷校译的《中英文对照京剧服饰术语》作为案例,从语言、句法、篇章三个层面,分析了京剧服饰的文化语境,并分析了京剧冠帽夫子盔的英译,归纳了京剧服饰文化名词翻译的注意点,希望能为未来的京剧文化名词翻译提供一些借鉴。

在京剧演出中,不同的人物身着不同的头饰,这是因为头饰反映出人物在职业和地位上的差异,体现了中国古代的冠帽文化。我国学者对京剧冠帽等京剧服饰文化进行了大量的研究,其中,对京剧服饰文化的翻译也进行了大量的研究。

关于京剧服饰文化,国内的学者做了很多研究。刘月美、刘琦是对京剧服饰类型描述得最详细的作家,其作品对人们了解京剧頭饰文化具有重要借鉴意义。刘月美(2002年)将头盔划分为硬头盔和软头盔两个类别,并配有图画说明,以便读者阅读。刘琦(2008年)以42件京剧服饰为例,对其服饰进行了分析,揭示了其背后的“玄机”。

但是,关于京剧服饰的英译,中外学者没有一个完整的译本。通过查阅现存的有关京剧服饰文化名词的资料发现,1961年著名戏剧理论家齐如山主编的《国剧行头》对京剧服饰的类型进行了较为详尽的划分和介绍,并以图文的形式,中、英双语介绍了京剧服饰。近年出版的赵少华主编的《中国京剧服饰》,将京剧头饰分成盔、帽、冠、巾四个类别,并配以中、英两种语言,以满足中外观众的需要。2008年谭元杰编写的《中国京剧服装图谱》、2008年陈申编写的《中国京剧戏衣图谱》等作品,均以中、英双语的形式概述了京剧服饰文化,尤其是京剧特有的服饰形态。目前,有关京剧服装文化名词翻译的最新研究成果是阙艳华主编、陶西雷校译的《中英文对照京剧服饰术语》(2017年),该书对京剧服装和冠帽的翻译最详尽,并配有图文说明,通俗易懂。

国外关于京剧的研究大部分为京剧文化研究,很少有对京剧服饰文化词汇进行单独研究的文献,由Alexander B. Bonds撰写的《京剧服饰:人物与文化的可视交流》对京剧文化的一些基本常识以及服装和头饰文化进行了较为详尽的介绍,被认为是西方首部对京剧服饰进行深入剖析的书籍,但与阙艳华主编、陶西雷校译的《中英文对照京剧服饰术语》(2017年)相比,其对京剧头饰内容的覆盖范围并不广。

苏珊·巴斯奈特、勒弗维尔等的翻译研究经历了一场历史性突破,并在此基础上建立了一个新的、具有重大影响的“文化翻译派”。从宏观和广义的角度来看,文化翻译包含所有文化信息,包括语法含义。从狭义上说,文化翻译是指文化母体(即文化起源地)各个层面在语言上的体现。爱德华·萨丕尔指出,任何一种语言都不可能脱离其所处的文化环境而生存,正如任何一种文化都不可能在它的核心处缺少一种天然的语言。京剧是中国的一项重要传统文化,其名称具有显著的文化意象。在文化翻译中有两种趋势,一种是以语义为中心的异化倾向,即注重语义的适配性;二是归化倾向,侧重于“文化适应”。劳伦斯·韦努蒂提出了归化与异化翻译原则。归化是为了减轻译文读者对原文的陌生感而采取的一种文体翻译方法。在翻译过程中,为了保持源语的异国情调,必须打破译语的固有模式。在翻译目标上,应采取异化策略,以促进本土文化的传播,扩大本土文化的影响力;从易读的角度出发,应采取归化方法,使读者更好地了解原文的文化内涵。在英、汉两种语言互译中,归化和异化各有优缺点。由于京剧是一种具有突出传统文化特征的艺术,通过异化翻译所传达的信息常常与原作的文化意蕴相距甚远,从而阻碍了译语读者的理解与鉴赏。

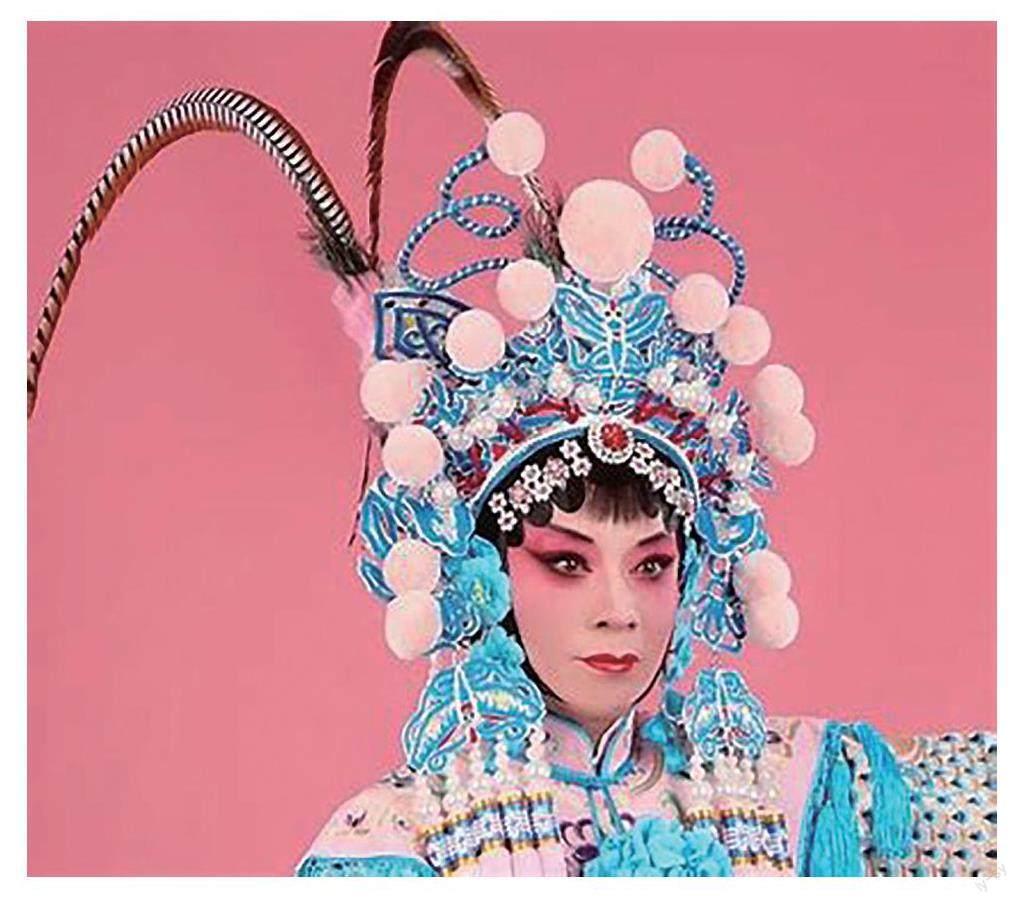

京剧头饰具有丰富的中华服饰文化内涵,是一种极具特色的艺术形式。然而,由于不同的文化背景,服饰语言中所蕴含的文化信息十分匮乏,译者在翻译中应注意对源语文化的尊重,并尽可能地传达源语的文化内涵,同时要使译语读者更容易地理解原文。本文选择阙艳华主编、陶西雷校译的《中英文对照京剧服饰术语》(2017年)中被列为四大冠帽之一的夫子盔作为研究对象,对其进行分析。

根据冠帽制作材质以及佩戴人物的身份、地位、年龄、行当,京剧头饰可以分为四大类:盔、冠、巾、帽。笔者按照这四大类,基于文化翻译的归化和异化,对《中英文对照京剧服饰术语》中有关夫子盔的翻译进行跨文化解读,希望能让更多的外国友人更好地了解中国的京剧,促进中外文化交流。关于夫子盔,书中先给出术语中文名称以及具体的文本介绍,再对其进行翻译。术语翻译简洁明了,中文文本介绍的翻译具体深入,两者相结合能满足不同读者的需求。

原文:夫子盔

样式前扇低后扇高,上面小下面大。正中为二龙戏珠图案,左右龙耳子挂大穗、飘带。顶部大火焰的两侧有龙须,冠前有黑、蓝、白等色的绒球。白夫子盔为《长坂坡》中的赵云、《满江红》中的岳飞所戴,绿夫子盔为关羽所戴,黑夫子盔为项羽所戴。

译文:Fu Zi Kui (Warriors Helmets)

Worn by warriors. The upper part is larger than the lower part, and the front part is higher than the back part. The helmet looks like an upside-down clock, and is decorated with tassels and ribbons on both sides in black, blue and white. The big red pompom on top of the helmet is trimmed with dragons chasing a pearl. The white warriors helmet is worn by Zhao Yun in Changban Slope (Chang Ban Po) and Yue Fei in The River all Red (Man Jiang Hong). The green warriors helmet is decorated with yellow pompoms and ahead dress (houdou), and is worn by Guan Yu. The black warriors helmet is for Xiang Yu.

盔,在京剧表演中为武将所佩戴,是他们在行军打仗时用来保护头部的帽子。一般来说,盔都是硬胎的,盔上一般都缀有绒球、珠子等进行装饰。译者在《中英文对照京剧服饰术语》中将“盔”翻译为“helmet”。“helmet”在《朗文当代高级英语辞典》中的意思是“a strong hard hat that soldiers, motorcycle riders, the police etc wear to protect their head,即头盔、安全帽”。译者按照字面意思进行翻译,忠实原文,解释了盔的质地,并指明了其作用,符合京剧冠帽中盔的文化含义。夫子盔采用了两种翻译方式。一种是音译,直译原文且与原文完全对应,这就属于文化翻译中的异化。虽然这种翻译方式忠实于原文的表达,但是随着世界各国文化交流的不断深入,显然已经不能满足译语读者的需求。为了促进文化交流、满足广大读者需求,译者根据佩戴者的身份,又采用了归化的方式,将其翻译为“warriors helmets”。在古代,“夫子”的意思有五种:一是古时对男子的尊称;二是旧时对学者或老师的称呼;三是旧时女子对自己丈夫的称呼;四是对古板而思想陈腐之人(含讥讽意)的称呼;五是孔门学生对孔子的称呼。从以上解释来看,第一种意思最符合原文中对于“夫子”的解释,即古时对男子的尊称。但是,“warrior”一词在《朗文当代高级英語词典》中的解释为“a soldier or fighter who is brave and experienced-used about people in the past,即(昔日的)武士、战士、勇士”。从中英文字面意思来看,“warrior”和“夫子”的意思似乎并不相符,但是英文选用“warrior”翻译出了“夫子”在京剧语境下的内涵,即在京剧文化中,夫子为战士或勇士,表达贴切,较好地保留了源语的文化信息,是一个归化的成功案例。再看对“夫子盔”的简介,从字词角度来看,“二龙戏珠”被翻译为“dragons chasing a pearl”不能很好地为译语读者所理解。首先,“龙”在中国是一种神异动物,象征祥瑞。“dragon”在西方世界中是邪恶的象征。但是随着中外文化的不断交流,中国国际地位提升,“龙”成为中国文化的象征,将中国的“龙”翻译为“dragon”,已经被西方世界广泛接受。其次,“二龙戏珠”在中国神话中体现了“龙”这种神物对生命的呵护、爱抚和尊重,寓意吉祥安泰和平安健康。如此复杂的文化韵味,如果采用异化的翻译方式翻译为“dragons chasing a pearl”,势必会令西方读者产生不庄重之感,不理解其中美好的寓意,甚至产生误解。在协调源语文化以及译语读者文化背景的基础上,笔者认为,不妨在两者之后采用归化的翻译方式,加上“symbolizing fortune”放在小括号内进行进一步解释。这样不仅凸显了中国特色文化,还能避免译语读者误解。

在中文文本中,作者还指出“白夫子盔为《长坂坡》中的赵云、《满江红》中的岳飞所戴,绿夫子盔为关羽所戴,黑夫子盔为项羽所戴”。这句话说明了不同人物形象佩戴的夫子盔颜色不一样。在京剧服饰文化中,不同色彩代表了不同人物形象和性格。白色代表气质英武潇洒的青年将帅或者具有儒将风度的中年元帅,绿色代表品格忠义、气质神勇的形象,黑色则象征性格粗犷或者性格刚正、气质庄重以及沉稳的形象。佩戴三种不同颜色夫子盔的人物形象也各有不同。赵云是中国古代三国时期的蜀汉名将,英姿飒爽,忠勇兼备。关羽也是中国古代蜀汉著名武将,更有“武圣”之称,一生誓死追随刘备,骁勇善战,义薄云天。素有“西楚霸王”之称的项羽则是铁血硬汉,勇武善战。由此可见,颜色的含义与所对应的人物形象完全相符。但是,这些颜色在西方文化中有着不同于中国文化的特殊含义。其中,白色是《圣经》中上帝、天使等的象征,具有美好、纯洁、高雅、希望、幸福、快乐等含义。绿色除了表示大自然的生命之色,象征生机、和平、环保、希望等,在西方文化中多为贬义,表示没有经验、缺乏训练、见识浅薄等。黑色在西方文化中则多让人联想到邪恶、痛苦与不幸。因此,不同颜色的象征意义在中西文化中差别巨大,如果不在翻译中做好处理,势必会引起译语读者的误解。书中给出的译文只是简单地将颜色翻译了出来,并没有特别说明,显然不能更好地被译语读者理解。另外,作者列举相关戏剧剧目并指出佩戴这两种盔帽的人物角色,是为了借助人物形象帮助读者认识其佩戴的盔帽。比如,“白夫子盔为《长坂坡》中的赵云所戴”被翻译为“The white warriors helmet is worn by Zhao Yun in Changban Slope(Change Ban Po)”。《长坂坡》在英文中并没有对应翻译,为便于源语和译语读者理解,译者同时采用异化和归化两种翻译方式,可以接受。“赵云”对于源语读者来说可能并不陌生,但是对于不了解中国历史的一些译语读者来说在理解上有一定的难度。为了凸显颜色所代表的人物形象特征,笔者建议,不妨采取归化的翻译方式,在人物名字旁增加解释,即“Zhao Yun(a famous valiant general in the kingdom of Shu Han in ancient China)”。这样既忠实原文,又能协调中外文化差异,帮助译语读者了解中国文化。

从文本的句法上来看,“worn by warriors”是原文中没有的内容,译者在此增译了。这样处理虽然没有忠实于原文表达,但是为目的语读者减少了理解和欣赏的障碍,帮助外国友人建立人物与帽盔的对应关系,不失为一种有效的翻译方法。这里需要注意的是,英文表达更加注重“形和”,因此,在翻译时应该对其加注主语“it”和be动词“is”,这样更符合英文的表达逻辑,便于西方读者理解。

中国文化“走出去”的一个环节就是将京剧文化推广到国外,首先要思考的是,中国传统文化究竟有多大的成分可以为西方所接纳。将中国晦涩的传统文化异化翻译,指望“原汁原味”的中国文化能吸引观众,无疑会对“阳春白雪”的京剧艺术传承与传播造成极大的负面影响。就像被奉为经典的杨宪益、戴乃迭夫妇的《红楼梦》英译本,在英语世界里,无论是再版的数量、引证的数量、借阅的人数,还是受到的重视,都比英国汉学家霍克斯的译本差很多。这表明,译者在翻译过程中更倾向于接受归化翻译。中国文化的输出也是有阶段性的,在初期,中国文化应该以归化的形式与西方文化相融合,进入西方市场,然后进行广泛传播。

作者简介:姬云菲,女,汉族,江苏镇江人,扬州大学,硕士研究生,研究方向:文学翻译理论与实践。