李双阳禅书的内在意蕴与当代意义

李双阳,江苏淮安人,1975年出生,军旅八载,毕业于南京艺术学院,获广州美术学院硕士学位,南京大学哲学系在读博士,一级美术师。现为中国书法家协会会员,江苏省青年书法家协会主席,江苏省书法院创作部主任,江苏省青年联合会副主席,江苏省书法家协会常务理事。曾担任全国第十二届书法篆刻展评委,作品入选第一、二、六、七届中国书法兰亭奖(第二、六届获奖),出版有《当代书坛书家李双阳卷》《李双阳书法篆刻作品集》等多部著作,系中国当代代表性中青年书家之一。

禅意书法(以下简称“禅书”)是中国书法史上的一股清流、一朵奇葩,向来为历代书法大家、得道高僧、名流雅士所推崇和追随。开宗立派以来,以怀素、赵孟頫、八大山人等为代表的多位大师,以深邃博大的思想内涵、超凡脱俗的佛学理念、厚重绵远的本体意识、空灵婉约的救赎情怀闻名于世。20世纪后,经过欧阳竟无、弘一法师、于右任等巨匠的接力传承,禅书的精神与意蕴、内涵与主旨、表现与表达等进一步清晰定型,即在文化承袭上,以道法自然为思想根脉;在美学取向上,以佛学宗旨为精神寄托;在文本淬炼上,以诸体贯通为扫描视域;在个性张扬上,以古拙超逸为灵性诉求,渐渐形成了有唐及明清以来的又一波高峰。20世纪80年代以来,以林散之、赵朴初、饶宗颐等为代表的书法大家,立足禅学释要义,面向古典析远方,将中国佛学的精妙宽广、传统哲学的深厚底蕴、汉字流变的内在玄机吸纳解构,勾勒出禅书在中国当代的全新书写模式,在一定程度上开启了禅书的现代化进程,并在创作实践中影响着新时代书法的发展走向。

在禅书奔赴现代化之路、走进新时代之际,一批有理论功底、有思辨意识、有创作潜质、有创造精神的中青年书家加入了这支变革队伍。李双阳作为其中的领军人物之一,在瞩目神圣、走向崇高的过程中,渐渐探索出对禅书进行全方位继承、多维度释解的创新尝试,其贡献总体上可概括为四个方面:一是植根优秀传统文化之高原,把历史文脉的演进引入现代视野来考量,在思想继承的延展上体现中华文明的绵长之源;二是聚焦佛学经典之高地,把教义宗旨的演变嵌入当代观念来诠释,在精神弘扬的拓展上彰显传统哲学的因果之基;三是瞄准禅意表现之高峰,把书法本体的演绎注入技术基因来改造,在形式美学的接续上突出多元存在的古典之韵;四是依托道德情操之培塑,把修养修为的演化纳入自我超越来修炼,在个体素养的堆垒上凝聚厚积薄发的蜕变之力。

事实上,任何一种艺术,只有与历史发展的主流相同步、与文化前行的步调相一致、与艺术蕴含的规律相适应、与人民期待的愿景相协调,才会迸发出原动力、创造力和生命力。書法如此,禅书更是如此。就李双阳禅书所构建的整体轮廓而言,他所呈现的总体特征其实是一个书法群体的时代缩影,是当代青年书家群体意识觉醒后的一次自我扬弃。如果放到哲学层面来辨析、放到文化层面来审视、放到创作层面来解剖、放到道德层面来反思,李双阳禅书的个性化特色呈现出四大潜质。

第一,在思想集萃上,通过对中国传统哲学尤其是佛教哲学的吸收与运用,在书法艺术的本源等方面,实现禅学理义与现代理念的有机融合。

书法的思想性决定书法作品的境界与格局,决定书法艺术性的特质与潜能,凡古今中外的伟大艺术作品,无不是思想性和艺术性的高度统一。李双阳禅书的思想渊源主要来自四个方面:一是从中国传统哲学天人合一、道法自然的本体属性里,寻求书法精神亲近自然、回归自然的道家出世因子,寻求书法意蕴感知社会、知照人类的儒家入世情怀,进而体现禅书的主观意识、能动观念和民族特征。二是从中国佛教哲学“以无相为体,立无念为宗”的教义属性里,寻找书法文化清静无染、纯净无尘的超脱境界,进而彰显禅书的质朴内核、纯真本色和空蒙意趣。三是从历代禅书经典作品不拘一法、物我两忘的超然属性里,寻觅书法艺术陶冶心灵、润泽情操的感召功用,进而凸显禅书的基本定位、主旨原则和线性思考。四是从现代禅书派注重传统功底、强调技术改造的复合属性里,寻索书法传承不忘根本、不落窠臼的辩证义理,进而固化禅书的当代形式、线墨特征和审美意向。例如,他正在撰写的博士论文《禅与书法研究》,不仅完整体现了上述思想的沿袭关系,而且系统论述了上述思想在古代、近现代、当代以及本人实际创作中的承继路径,可视为禅书理论研究的一大成果、禅书书写实践的一本基础教材。

第二,在本体聚焦上,通过对传统书体内在机理的研习与解构,在形式美学和表现美学等领域,探索禅书与现代书法相互渗透的逻辑关系。

强调书法本体的形式美和表现美,始终坚守书法本体的正大气象和古典特质,是禅书一以贯之的美学探寻与呈现方式。李双阳禅书本体聚焦的心路历程源于两段经历:师从瓦翁先生等名家后,从研习书法的自发自悟状态,嬗变为对传统书法的规律性认识和阶梯性锻炼;入教黄惇先生等名师后,依托学院派的优势,开始系统解析书法本体的内在机理、现代模式、先锋观念和系统集成,逐步打开禅书的修行之门。其实,作为传统和现代书法的重要组成部分,禅书在弘一法师之前,一直游走于四体之间,而且正草隶篆诸体均可被赋予禅意内涵和禅性阐释。弘一法师“悲欣交集”前后,禅书以洗尽铅华的含蓄美和简约至极的宁静美登上历史舞台,深刻影响着现当代书家的形体选择。李双阳受此影响也是毋庸置疑的。例如,他的行书作品《大悲阁》《大观》、隶书对联《胸藏、笔有》《佛法、慈云》、楷书作品《古诗八首》《罗隐秋日禅智寺见裴郎中题名寄韦瞻一首》、系列篆刻作品《三生花草梦苏州》《一语惊醒梦中人》等,都在遵循传统书法的本体特征之时被赋予现代特质,从三重维度构建逻辑象限:以心境的空灵浩渺来诱发线条飞腾的质感,升华天真率意的禅学境界;以用笔的写意精神来感知反复无常的自然意象,沉潜心神划一的禅意性灵;以墨色气韵的起伏连绵,维系超以象外的禅味时空。

第三,在主体拓展上,通过对历代经典草书作品的解析与重构,在禅意草书的创作方法与呈现方式等环节,提供可资借鉴的实践例证。

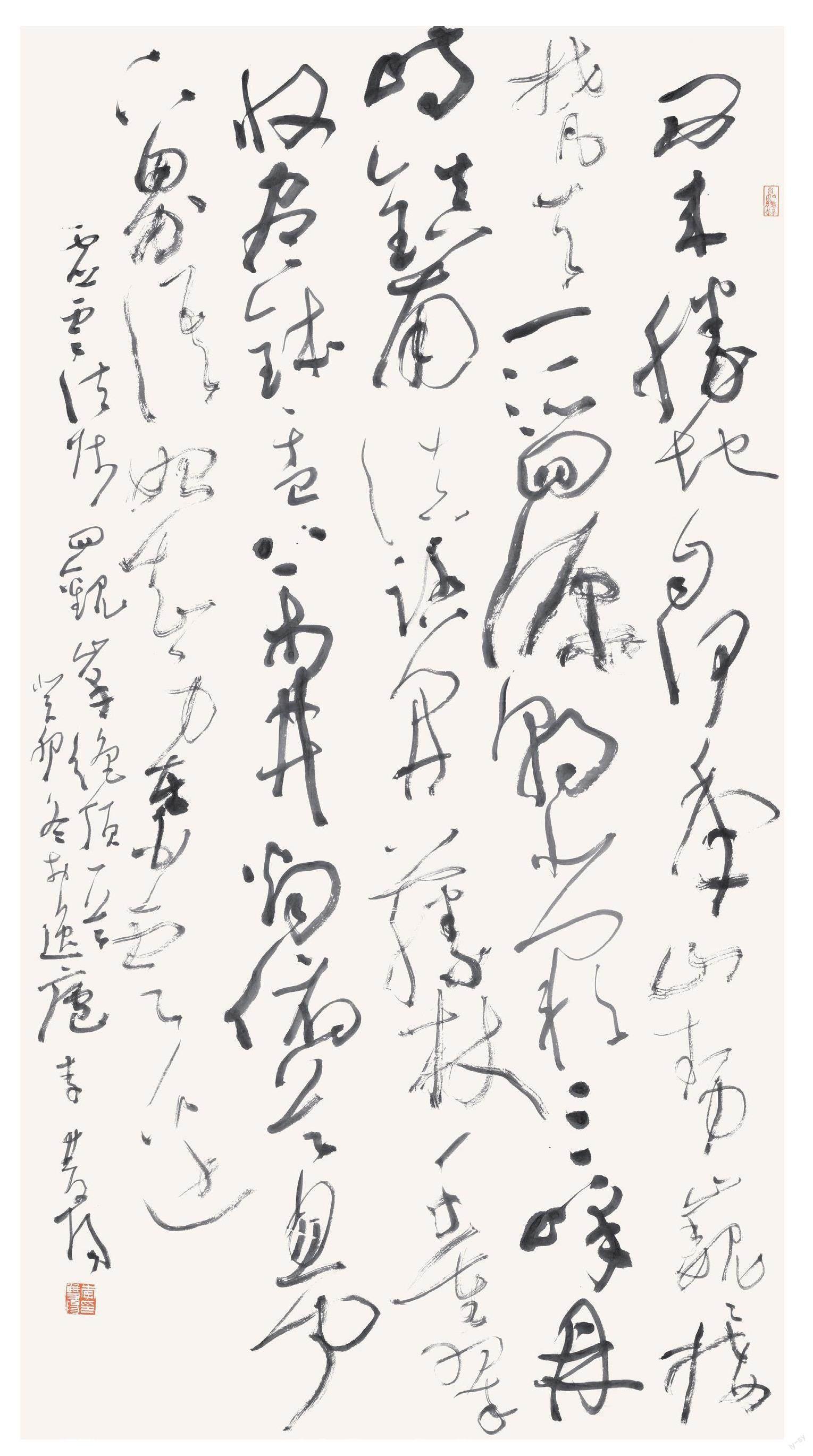

草书是灵魂的舞蹈,是形质的简约和性情的物化,最能体现中国文化和中国书法的神采与气韵。禅意草书是灵魂渡劫后所吟唱的最温情的恋歌,在禅书中成就最高、流传最广,一些代表性书家大多以草书走进庙堂、传于后世。在李双阳的创作实践中,他把主体固化的基点定位在草书上,不仅投入的精力最多、用功最巨,取得的成就也最高,逐步形成其草书意蕴的四大看点:一是从怀素的大草和小草中寻找本源,以书法信仰的坚定平添思想入禅的动力,从而开启当代审美模式的运筹;二是从“二王”法书和金文汉碑中寻找灵感,以线条的潇洒和气息的高古生发精神入禅的虔诚,从而搭建当代审美空间的经纬;三是从弘一法师和林散之等禅书大家的经典中寻找真经,以身心修为的执着抬升情操入禅的台阶,从而塑造当代审美情境的禅台;四是从军旅生活的严肃严谨和步法步伐的整齐划一上寻找突破,以笔墨语境的苍浑推开技法入禅的法门,从而拓展当代审美视野下对书法精神阳刚之气、线条表达遒劲之姿和谋篇布局规范之势的彻悟。例如,他的草书长卷《古诗十九首》、草书作品太虚法师《满江红一阙》、草书楹联《清高、孤寂》、草书小品《清雅无名》、草书扇面倪瓒《别章炼师》等,可以概览李双阳草书创作的精华。在这里,草形的逾越、草意的辽远、草情的纯粹,共同撑持着他的草书不仅是一种艺术,还有艺术之外日益增强的明理渡人功能。

第四,在修为集成上,通过对经典理论的体悟和文学素养的培树与释放,在禅书的道德与伦理等范畴,彰显生活反哺的综合效应。

生活是艺术的起源和归宿,禅书作为身心修为的艺术,蕴含着对生活的认知再现、对品德的层次攀升、对社会的人文关怀。历史上的禅书大家都是这方面的对标典范。李双阳艺术修为源于生活又高于生活的元素有四大视点:首先,把理论武装置于首要位置。他深谙理论辐射的重要性,时时以理论的摄入硬化脚下站立的那片原野。这期间,他广泛涉猎《四书五经》《大藏经》等中国传统经典,深入研读西方艺术哲学、绘画美学等理论名篇,从东西方的优秀文化中汲取智慧颗粒和创新源泉。其次,把品德陶冶视为必修科目。他深知艺术家的品行高低直接反映其作品质量的优劣。因此,从参悟儒道法则、佛教宗旨、禅学原理入手,把王国维的人生三境界置于日常生活、学习和创作的全过程之中去磨炼,以德意周厚打造其作品的品格标签。从次,把诗词创作当作第二道场。他深信诗词写作之于修身养性具有辅助作用,从文学层面畅通诗词与艺术的联姻,创作出大量回味军旅生涯、感念时代律动的优美诗词,这些已达到专业水准的作品,在中国当代书家作品中是屈指可数的。最后,把生活量变化为艺术质变。他感叹生命无常、艺术有常,时刻把属于奋斗的日子分解为若干音节,注入线条之中去演奏,植入墨色之中求共鸣。因此,同样是线条的艺术,一般书家写出的是对现实生活的简单记录或基本纪实,李双阳写出的却是物质世界和精神世界的人生百味、生命思索和灵魂拷问。

作为当代书法艺苑中独具魅力的一种艺术,禅书存在的历史意义和现实意义早已超越书法本体意义的哲学范畴,它作为思想追问、精神领悟、情感皈依、个性驰骋的理想天地,给予我们的启迪和启示是十分深远的。在当前禅书乃至书法的发展道路上,如何适应新时代“两个结合”的现实需要、如何凸显中国式现代化的文化真谛,有四大认知问题需要我们去面对和破解。

第一,对待历史,要有高度的思想自觉。正视历史是走向未来的前提。从历史的纵深视野,全景式审视书法所作出的历史贡献、存在价值、发展趋势,有助于从思想自觉的层面,形成正确的历史观,让历史铭记过去、活在当下、唤醒明天。李双阳的示范意义在于:以高度的思想自觉、一丝不苟的心态,从历代禅书大家身处的时代环境、现实背景中寻找历史昭示,从而增加对禅书“历史真实与艺术真实”的认同感;从禅书大家的代表文献、代表作品中还原历史语境,从而筑牢對禅书“历史多样性与丰富性”的认同感,生发对历史人物、传统流派的“温情与敬意”(钱穆语)。比如,他获兰亭奖的作品《八指头陀绝句两首》,就是凭借“风雨、闲云、幽花、夕阳”四个词根,串联起整幅作品的历史厚度和艺术向度,显示出大历史观在艺术本我上的卓尔不群。可以说,李双阳的思想自觉和对禅书的崇敬态度,决定了他能够看得更远,并看出一片新气象。

第二,对待文化,要有深刻的理论自省。文化自信是文化繁荣的基石。从文化的广袤原野,多面向辨析书法的人本观念、精神原乡、社会承载,有利于从理论自省的层面,形成辩证的文化观,让文化高扬主题、凝聚力量、记住乡愁。李双阳的探索意义在于:以深刻的理论自省、抽丝剥茧的透视方法,从历代禅书作品所富含的自由意志、理性能力、民族精神等要素中寻找文化启蒙的切入点,从而坚定如何传承的思想清醒;从历代禅书作品所富集的以德树人、以文化人、以理服人等要义中辨识文化复兴的着力点,从而增添如何发展的使命感召,凝聚对优秀传统文化和社会主义先进文化“优美感与崇高感”(康德语)的自信。比如,他的草书作品《曹植赋四首》,依托传世词赋的名篇效应,将传统文化的古典美与当代书法的现代性有机组合,绘制出大文化观留在盛世文明里的“清明上河图”。基于此,李双阳的理论自省和对禅书的探源力度,支撑他迈得更稳,并迈进一块新天地。

第三,对待艺术,要有充分的创新自信。实践创造是艺术创新的基础。从艺术的多维视角,立体式领会书法的自然法度、纯真本色、形体特征,有益于从创新自信的层面,形成科学的艺术观,使艺术承接历史、讴歌时代、服务人民。李双阳的实践意义在于:以充分的创新自信、入木三分的解构功力,营造禅书艺术在当代审美的视觉通感。他把传统书法的中和之美与禅书的形上之美结合起来,在立意上突出“艺术创作的想象力与独创性”(康德语);把传统碑学帖学的精华与现代技法技术的精粹结合起来,在表达上凸显“艺术创作的非功利性与纯粹性”(康德语);把线条组合的物理反应与墨色渲染的化学反应结合起来,在内涵上孕育审美判断的“共同感觉力”(康德语)。比如,他的草书横幅《弘一法师文抄一则》,以散淡豁达的心境和多体互补的心痕,把思想和线条的曼妙写出了参禅的模样,把意境和墨色的苍茫幻化为缭绕的香火,从而把“自我意识的表现”与“生命本体的冲动”(康德语)布施在字里行间。换言之,李双阳的创新自信和对禅书的深度解读,支持他走得更实,并走出一重新境界。

第四,对待人生,要有恒久的自律自为。热爱生活是成风化人的基点。从人生的宽广舞台,沉浸式管窥书法所折射的艺术理想、德行尺度、时代主题,有望从自律自为的层面,形成进取的人生观,使生命历练胸怀梦想、挚爱家国、植根人民。李双阳的启示意义在于:以恒久的自律意识,时刻校正人生目的的方向所在、人生态度的意愿所系和人生价值的取向所依,通过品德素养的自我完善,为实现艺术的德艺双馨打造现实主义体验平台;以恒常的自为观念,时刻找准艺术创作源于人民、为了人民、属于人民的中心定位,通过宗旨观念的自我强化,为艺术作品鼓舞人、激励人、滋润人浇铸浪漫主义体悟阵地,用“头上的灿烂星空和心中的道德法则”(康德语),连接起知信行的统一和学思用的并举。比如,他的草书《倪瓒赠茅山陈太虚》,不追求宏大叙事的结构性铺陈,而是以长期人生感悟中一份质朴的情愫为原点,用道德的量子去填补灵魂的黑洞,激越起对抽象实体和人生哲理的代入。简述之,李双阳的自律自为和对人生意义的参悟准度,擎架他站得更高,并站成一座新高原。

禅书创作是起点很高、要求很严的知识性、专业性书写活动,它离一般书家是有一定距离的。没有哲学基础的铺垫,没有佛学思想的支撑,没有驾驭诸体的苦功,没有个人素养的积淀,是无法走近的。因此,有志于禅书创作的书家们,要想在此领域有所建树,就必须劳其筋骨、饿其体肤,向传统哲学求经问道,向历代经典求师学技,向现实生活求法求趣。

艺术是一个美丽的梦(尼采语)。禅书从它诞生的那一天起,就以独特的方式编织着属于自身存在的美丽之梦。当下,解析李双阳禅书的内在意蕴与当代意义,就是想通过其作品所绽放的思想之花、所奔涌的魅力之源、所走过的探索之路,为书法之美寻求现实语境下走向复兴的诗意梦想。

作者简介:胡正良,江苏徐州人,1969年12月出生,研究生学历,中国作家协会会员,知名书法美术评论家,康德哲学研究学者,研究员,现居江苏南京。