富有远见卓识的任弼时

罗付金

任弼时是以毛泽东为核心的第一代中央领导集体的重要成员,被叶剑英称为“党的骆驼,中国人民的骆驼”。他思维缜密,足智多谋,富有远见卓识,面对中国革命遇到的重大问题,善于把马克思主义的基本原理同中国革命的具体实践相结合,参与党的一系列重大决策的制定和实施,为中国人民的解放事业和新中国的诞生做出了不可磨灭的贡献。

以高度政治敏锐性及时拨正中国革命航向

1934年10月,任弼时、萧克、王震率领的红六军团和贺龙、关向应率领的红三军在贵州印江县木黄胜利会师。两军会师后,在战略行动方向上与中革军委发生分歧。任弼时仔细分析形势,以远大的政治眼光指出:两军集中行动,向敌人力量薄弱的湘西北寻求发展;分散行军,削弱力量,于革命危害极大。后来的军事胜利证明了任弼时的正确判断和科学预见。

长征途中,张国焘从事反党分裂活动,控制了中央与红二、红六军团的联络密码,切断了他们的联系,企图利用红二、红六军团达到自己的目的。任弼时分析了日军不断进逼、全国抗日浪潮高涨的形势,考虑到整个民族的利益,毅然决定北上抗日。这与中央的意图不谋而合。对于任弼时卓越的军事才能,萧克这样评价:“他善于洞察战略大势,能够驾驭战争发展变化的趋势,正确地选择战略方向,确定战略方针。”

1934年11月,任弼时领导建立湘鄂川黔革命根据地。不久,根据地土地政策由于受“左”倾错误影响,提出了消滅富农经济的口号,这使革命势力被孤立、红军运动受挫折。湘鄂川黔省委和省革委颁布了《没收和分配土地的条例》《分田工作大纲》,强调团结中农,保护中农利益,取消反对富农、消灭富农经济的错误主张,给富农以出路。任弼时沉着分析指出,不应侵犯中农利益,要特别防止把富裕中农判作富农,不能把富农当作地主来打击。这些纠正后的规定,与一年后中央改变富农政策的精神基本一致,显示出了任弼时的判断力和预见力。

解放战争时期,任弼时直接承担土地改革的重任。当土改迅猛发展取得明显成就的时候,又出现“左”的倾向,偏离了土改正确方向。1948年1月,经过充分调查研究,在西北人民解放军前委扩大会议上,任弼时作了《土地改革中的几个问题》的讲话,阐明了团结中农,正确对待工商业主、知识分子和开明绅士,反对乱打乱杀等问题。这篇讲话对纠正土地改革中“左”的倾向,促使土地改革全面走上正轨起了重要作用。

提出“厉行节约,

建立家务,备战备荒”建设方针

1940年,任弼时回到延安时,正逢国民党顽固派对陕甘宁边区实行军事包围和经济封锁,加之连年严重的自然灾害,陕甘宁边区财政出现极大困难。毛泽东说:“我们曾经弄到几乎没有衣穿,没有油吃,没有纸,没有菜,战士没有鞋袜,工作人员冬天没有被盖的地步!”面对这种局势,任弼时及时提出了积极的解决办法,即军队实行屯田政策、开荒六十万亩、盐的生产归军队经营、整顿税收。

随即,党中央带领边区党政军民掀起了轰轰烈烈的大生产运动。毛泽东、周恩来、任弼时等中央领导亲自动手开荒种菜,学习纺纱。在中直机关和中央警卫团组织的纺线比赛中,任弼时获得第一名。在党中央的积极倡导和广大军民的努力下,边区经济发展成就喜人。1943年运盐60万驮。到1944年,军民开荒335万多亩,生产余粮52万石;植棉30万亩,一年产棉花500万斤,棉花再不要边区境外供给;纸、肥皂、火柴、煤油、铁等都实现了自给;百分之六七十的农村劳动力已经组织起来。边区基本渡过了难关。

为加强边区经济建设中的计划性和组织性,在与国民党的经济斗争中保持胜利,任弼时进一步提出了“厉行节约,建立家务,备战备荒”的建设方针。他强调要防止和克服“由于政策上的错误而产生的”浪费,要求在边区建立和健全预决算制度、金库制度、会计审计制度、供给标准制度以及部队、机关、学校生产自给的收支报告审查制度。为了鼓励节约,他还规定了节约完全归公(如办公用品)、节约按比例分成(如包装回收)、节约完全归己(如供给个人的消费品)的三种办法,使节约之风在边区蔚然成风,边区逐渐发展成为全国重要的政治中心,为获得战争胜利的有利形势奠定了强大的物质基础。任弼时独立自主的经济思想,有力保障了抗战时期中国共产党在全国局部执政事业的成功。

在科学技术领域发表高瞻远瞩的精辟见解

延安时期,针对部分同志轻视技术的现象,1941年2月,在召开陕甘宁边区各县联席会议时,任弼时强调一定要转变看不起技术工作的错误思想。他在《时局的发展和边区的任务》报告中指出:“建立工厂、医院,比到外打游击要细致和麻烦得多。但是在过去,我们党内不少同志对经济建设和技术工作往往不愿做,而且看它不起,这是很要不得的。”1943年7月2日,在延安机要人员会议上,他又明确提出,机要人员要具备四项品质,其中包括“改进技术,精益求精”。接着,在陕甘宁边区高干会上,任弼时要求各根据地党委要下决心抽出一部分真正能够掌握政策而党性又好的干部,以“培养成为我们建国的专门人材”。

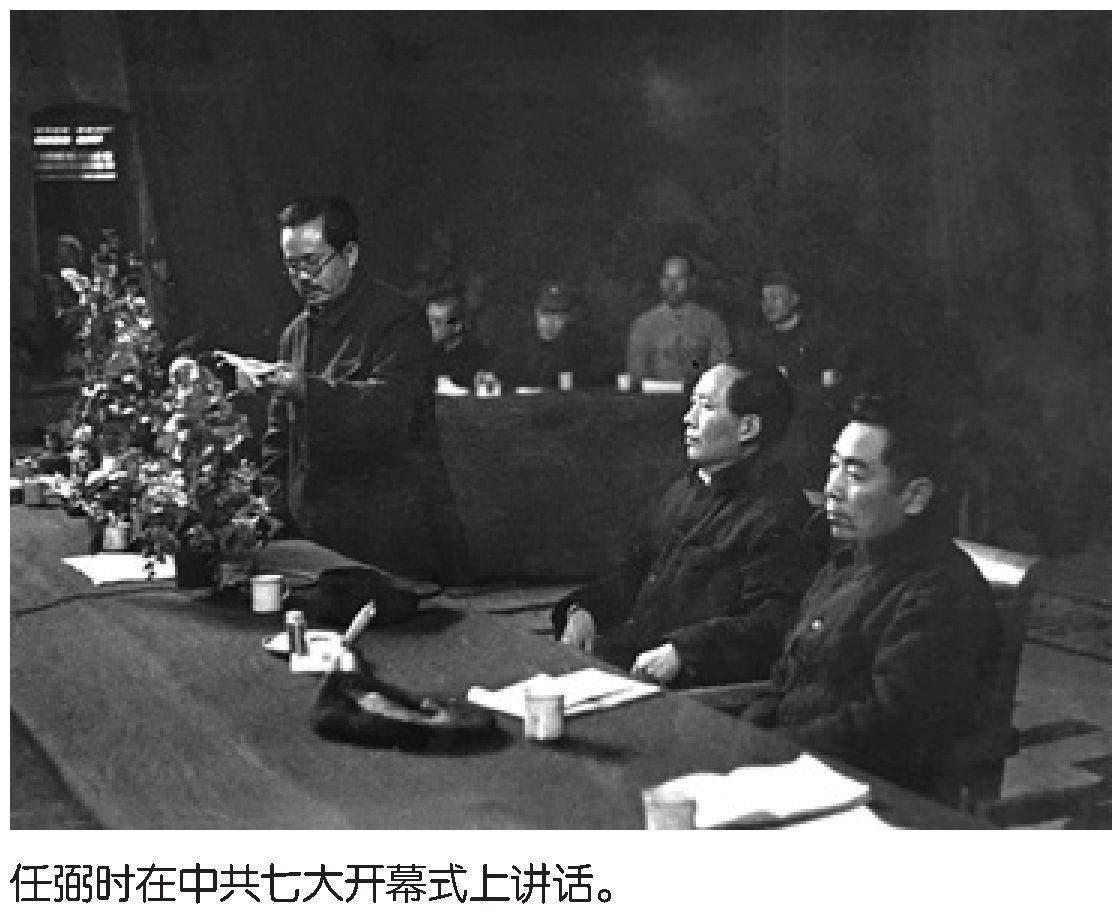

在中共七大作《努力争取新民主主义革命的胜利》讲话中,任弼时又明确地对技术干部的重要性作了说明。他指出:“有些同志甚至有轻视建设和经济工作,对于经济、文化方面的知识分子及原有干部不加重视和争取的错误倾向。”任弼时深知科技对于经济建设的重要性。1946年5月2日,他在解放区经济问题座谈会上富有远见地指出:“要以优厚待遇吸引国统区技术人员到解放区来;提拔技术熟练的老工人,有计划地训练和培养经济干部。”值得一提的是,他还特别指出“要有计划地利用和争取大批党外经济技术干部”,鼓励他们积极参与解放区经济建设。

任弼时还着力强调学好科技的重要性。1946年5月4日,他在延安纪念五四青年节大会上,要求各解放区青年“提高文化、学习技术、加紧生产、发展经济建设,以影响全国人民和全国青年”。任弼时将发展科技提到了建设新民主主义国家的高度,体现出他的远见卓识。

对新中国工业化之路的战略思考

早在党的七届二中全会上,任弼时就指出:“我们在政治上、军事上取得独立自主,这已经没有问题,但是在经济上取得独立自主,才能算完全的独立自主。”他还前瞻性地提出:“要有强大的机器制造业,还要有军事制造业,能够制造飞机、坦克、舰艇等。这才在国防上也独立自主了。”

新中国究竟如何搞经济建设?任弼时认为,在新的历史条件下,党的工作的中心和重点要进行转变,要开始以城市为中心进行工业建设,走工业化道路。他特别就如何保证工业生产发展的资金来源进行了论述,即要靠工业利润、农业增产、税收、提倡节约等要素来筹划和积累。

如何处理好工业化道路中的工农业关系,这也是一个很重要的问题。任弼时认为,工业与农业之间是一种相互促进的关系。尤为重要的是,发展工业的资金积累最主要的还是靠农业,因为工业在国民经济生活中的比重毕竟只有百分之十左右,而农业生产是大量的。因此,任弼时认为:“工作重心现在应该由农村移到城市,应该抽调一定力量来加强城市工作,但如果因此而丢掉乡村,把乡村工作力量都移到城市里来,那也是错误的。”

毛泽东在党的七届二中全会上指出:“在革命胜利以后,迅速地恢复和发展生产,对付国外的帝国主义,使中国稳步地由农业国变为工业国,把中国建设成一个伟大的社会主义国家。”新中国成立之际,毛泽东又进一步提出了“以农业为基础,工业为主导”的发展国民经济的总方针。任弼时有关开始工业建设和处理工农业相互关系的思想和毛泽东的这些精辟论述是一致的。历史证明,任弼时关于工农业相互促进的思想也是正确的。新中国成立初期,我国工农业发展比例比较协调,国民经济发展得比较顺利,市场繁荣,物价稳定,人民生活迅速得到了改善。

任弼时曾这样展望新中国的美好蓝图:“全国革命胜利后,我们仍需要有两个到三个五年计划,才可转变到社会主义。”今天看来,尽管任弼时对转变的条件与时间的设想有些粗浅,但是他强调只有经济发展到一定程度,新民主主义才能转向社会主义是具有重要意义的,同时对今天我们进行中国式现代化建设也具有现实的借鉴作用。

“出师未捷身先死”,正当新中国工业建设起步伊始,任弼时却因积劳成疾,于1950年10月病逝于北京。这使他未能亲见自己的工业化思路充分付诸实践、接受实践的检验及从实践中结出硕果,令人至为遗憾。