小红书自媒体广告回避现象及影响因素研究

孙保营 邓冉

【摘要】广告回避反应作为广告传播效果研究的重要内容,对提升用户广告接受度、增强广告传播效果具有重要意义。小红书是用户数量庞大的新兴广告媒介,其广告效果具有很好的研究价值。通过问卷调查对小红书自媒体广告回避现象和影响因素进行实证分析发现,用户对小红书自媒体广告存在广告回避反应,广告回避影响因素包括感知目标障碍、感知广告杂乱、既往消极体验、广告刺激强度、广告内容可信度等。

【关键词】广告回避;广告效果;自媒体广告;小红书

自媒体的崛起打破了传统媒体的信息垄断,促进了信息传播的去中心化,开启了媒介“民眾化”时代。[1]以小红书为代表的自媒体广告的出现,重构了广告行业的发展格局,为广告营销带来了全新的发展场景。但是,随着平台自媒体广告内容的增多,用户对广告的态度也发生了变化,表现出一种选择性的广告回避现象,即对于不喜欢的广告内容进行忽略、跳过、举报等回避行为,而对于喜欢的广告内容进行点赞、收藏、评论等接受行为。

这种选择性的广告回避现象对于小红书平台、品牌商家和用户都会产生重要影响。因此,本研究旨在探讨小红书自媒体广告回避现象及其影响因素,以期为小红书平台、品牌商家和自媒体创作者提供有益的参考和建议。

一、文献综述与研究假设

(一)广告回避反应

广告回避是指受众为减轻广告对其造成的影响,在媒介使用过程中有意识地减少接触广告内容的行为。[2]早在20世纪60年代,广告回避现象就被学界所关注。1991年,美国学者Abernethy(阿伯内西)在其《电视曝光:节目与广告》一文中提出了两种广告回避类型:身体回避和机械回避。[3]1997年,美国学者Speck(斯佩克)和Elliott(艾略特)在对传统媒体的广告回避现象进行深入研究后,提出了广告回避的另一种形式——认知回避,即忽略和不看广告的行为。随着互联网的迅速发展,网络广告逐渐成为大众关注的焦点,网络广告回避现象也备受国内外学者关注。2004年,韩国学者赵昌焕建立了网络广告回避的综合理论模型,开启了对网络广告回避现象及其影响因素的研究。他验证了网络广告中同样存在回避现象,并将网络广告回避类型划分为认知回避、情感回避和行为回避,同时提出了影响广告回避的三种变量:感知目标障碍、感知广告混杂、既往消极体验。[4]因此,本研究提出研究假设:

H1:用户对小红书自媒体广告存在回避反应。

自媒体广告回避反应包括认知回避反应、情感回避反应和行为回避反应三个方面,因此,提出以下假设:

H1a:用户对小红书自媒体广告存在认知回避反应;

H1b:用户对小红书自媒体广告存在情感回避反应;

H1c:用户对小红书自媒体广告存在行为回避反应。

(二)广告回避的影响因素

在赵昌焕的研究基础上,国内外学者将研究目标转移到网络广告回避的影响因素上来,并致力于验证网络广告回避理论模型在不同广告媒介中的普适性。结合对20名小红书用户的深度访谈和对广告回避过往研究的梳理发现,在小红书用户的使用过程中,感知目标障碍、感知广告杂乱、既往消极体验、广告刺激强度、广告内容可信度或将作为小红书自媒体广告回避反应的预测影响因素。由此提出以下假设:

H2:感知目标障碍越强,用户对小红书自媒体广告的回避反应越明显。

H3:用户感知广告杂乱越强,对小红书自媒体广告的回避反应越明显。

H4:既往消极体验越多,对小红书自媒体广告的回避反应越明显。

H5:广告刺激强度越大,对小红书自媒体广告的回避反应越明显。

H6:广告内容可信度越低,对小红书自媒体广告的回避反应越明显。

二、数据收集与变量测量

(一)数据收集

本研究主要采用问卷调查法。问卷以线上方式为主,共回收问卷421份,经筛选后获得有效问卷420份。数据分析工具为SPSS 27。

在抽取的样本中,女性占比为61.4%,男性占比为38.6%;18—35岁用户占比为89.5%。小红书官方发布的数据显示,在小红书的用户中,男女比例为3∶7,而“90后”用户占比达到了72%。因此,样本数据与小红书用户数据具有较好的契合度。

(二)变量测量

1.因变量测量——广告回避

广告回避反应的测量借鉴了赵昌焕的成熟量表,并结合小红书自媒体广告特点。将广告回避反应拆分为一个总体评价和三个不同维度(认知回避、情感回避、行为回避)进行分别测量。测量采取李克特五级量表进行(非常不同意=“1”,不同意=“2”,一般=“3”,同意=“4”,非常同意=“5”)。

2.自变量测量——广告回避影响因素

本研究对五个预测影响因素的测量均采用李克特五级量表进行。

对“感知目标障碍”按照搜索障碍、扰乱、分散三个子变量进行测量。对“感知广告杂乱”按照数量过多和内容杂乱两个子变量进行测量。对“既往消极体验”按照不满、感知效用不足、感知缺乏激励三个子变量进行测量。对“广告刺激强度”按照内容刺激和数量刺激两个子变量进行测量。对“广告的可信度”按照真实性、可靠性两个子变量进行测量。

3.控制变量

根据既往研究结果,性别、年龄、学历等人口统计学因素会对广告回避产生不同程度的影响。为确保研究的严谨性,本研究进行了独立样本T检验和单因素方差分析,探究了性别、年龄、学历和使用频率与广告回避之间的关系。结果显示,各因素与广告回避之间存在较高的显著性(p<0.05)。因此,将性别、年龄、学历和使用频率作为本研究的控制变量。

三、数据分析

(一)信度与效度分析

信度检验发现,该问卷的Cronbach's α系数为0.953,大于0.9,表明研究数据的信度较高,数据具有较高的可靠性,适于进一步分析。在效度检验方面,通过对问卷数据进行因子分析,并使用KMO和Bartlett检验进行效度验证,得出KMO值为0.965,对应的p值明显小于0.05。这表明测量量表的效度是有效的,它能够准确地测量相关变量。

(二)广告回避反应分析

对小红书自媒体广告回避现象的三个方面进行描述性统计分析发现,广告回避(M=3.65,SD=0.97)、认知回避(M=3.58,SD=1.16)、情感回避(M=3.64,SD=1.17)、行为回避(M=3.70,SD=1.14),四者均值均大于2.5,因此,小红书自媒体广告回避反应存在,原假设H1成立;小红书自媒体广告回避反应中认知回避、情感回避、行为回避均存在,原假设H1a、H1b、H1c均成立。

由此发现,用户在使用小红书时,会对其中的自媒体广告产生回避反应,且回避反应包含认知回避、情感回避和行为回避。由于小红书自媒体广告常常隐藏在常规的图文内容之中,使用户的辨别难度增加,因此,许多用户可能无法辨别一条图文是否为广告内容,因而对广告的认知回避较弱。当用户发现一则图文内容为广告时,出于对广告主隐藏广告行为的不满,用户会产生更多的情感回避反应,进而导致改变页面、关闭页面或举报等回避反应行为。

(三)广告回避的影响因素分析

在小红书自媒体广告回避反应的影响因素中,感知目标障碍(M=3.54,SD=0.99)、感知广告杂乱(M=3.53,SD=1.04)、既往消极体验(M=3.44,SD=1.00)、广告刺激强度(M=3.59,SD=1.02)、广告内容可信度(M=3.49,SD=1.00)的均值都大于2.5,说明五个影响因素都对广告回避反应构成了一定影响。

在回归分析之前,本研究还对五个自变量和广告回避进行了相关性分析,结果显示,用户对小红书自媒体广告的回避反应与五个影响因素之间的p值均小于0.01,存在较强的相关性,可以进行后续回归分析。

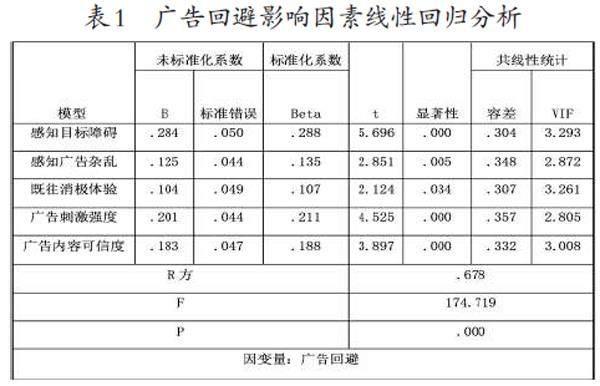

以广告回避为因变量,感知目标障碍、感知广告杂乱、既往消极体验、广告刺激强度、广告内容可信度为自变量进行线性回归分析,结果如表1所示。

回归模型对数据的拟合程度(R方)为0.678,表明模型对数据的拟合度较高,且在共线性统计中,五个自变量的VIF值均小于5,结果表明不存在多重共线性。由表1可知,五个自变量的回归系数β值均大于0,且显著性均小于0.05,因此,可以判定感知目标障碍、感知广告杂乱、既往消极体验、广告刺激强度、广告内容可信度对小红书自媒体广告回避反应产生显著的正向影响,原假设H2、H3、H4、H5、H6均成立。

由各自变量的回归系数β值可以看出,在五个影响因素中,对广告回避影响最大的是感知目标障碍。用户使用小红书的主要目的是搜寻自己想要获得的信息,然而在实际使用过程中,数量庞大的自媒体广告常常以各种意想不到的形式隐藏在图文或视频内容之中,给用户带来较大的搜索障碍,使用户难以分辨信息的真伪,从而导致用户产生广告回避行为。

广告刺激强度是影响用户广告回避的另一个重要因素。当广告内容不真实、夸大、令人困惑,或广告太多、同一个广告出现太频繁时,消费者可能会被激怒[5],进而对用户广告回避行为产生影响。

广告内容可信度代表用户对广告内容真实性、可靠性的评价。当小红书用户通过自身经验或其他途径判定一条广告信息内容可信度较低时,自然会对该广告甚至该产品涉及的所有广告产生相应回避行为。

感知广告杂乱包括广告数量和内容两方面的冗余和杂乱。当小红书用户感知到所接收的信息中广告数量冗余或内容杂乱时,出于逆反心理或广告怀疑,自然会对相应的广告信息产生心理抗拒,从而引发广告回避行为。

对广告回避影响最小的因素是既往消极体验。在小红书用户媒介接触过程中,或多或少都会存在来自不同媒介平台的负面经验,如虚假信息、广告诈骗等。这些先前的负面经验导致用户对广告产生不满和对广告内容的效用、激励产生怀疑,因而导致其广告回避反应。

四、研究启示

以上研究发现为广告主、自媒体平台和自媒体创作者提供了改进自媒体广告投放效果的创新策略。

(一)广告主:全方位精准营销,把握自媒体平台投放规则

对于广告主而言,首先应精准定位目标受众,在广告投放之前进行充分的市场调研和数据分析,了解目标受众的兴趣、偏好、行为习惯等信息。其次,主动融入自媒体环境,根据不同自媒体平台的用户特征、投放规则等定位广告内容。再次,筛选优质合作媒体,选取产品相关垂直领域的KOL或KOC进行精准营销。最后,建立用户反馈机制,设置用户反馈渠道,及时了解用户对广告的意见和反馈,根据反馈进行优化和调整。

(二)自媒体平台:严格审核广告内容,提供个性化广告投放服务

对自媒体平台而言,首先,应对广告内容进行严格审核,确保广告与平台内容主题相符,避免低质量、虚假、误导性的广告出现。其次,通过合理利用算法技术进行个性化推荐,鼓励自媒体创作者创作高质量广告内容,以提高用户对广告的接受度。再次,通过限制广告密度、提供用户是否接受个性化广告选择权等方式强化用户体验。最后,自媒体平台应主动提供数据分析工具、建立用户社区等方式让广告主和自媒体创作者更好地了解广告效果,从而改进广告投放策略。

(三)自媒体创作者:着力提升广告质量,推进广告与内容的深度融合

对自媒体创作者而言,一方面,应着力提升广告质量,通过简洁有效的广告形式、真实有趣的广告内容,吸引用户关注、解决用户问题、满足用户需求,保证基于产品的真实性能对产品进行合理宣传,避免夸大宣传影响受众认同。[6]另一方面,应注意选择广告投放的时段和频率,根据受众的浏览时间和行为习惯,选择合适的广告投放时段以增加用户触达率,避免在短时间内频繁推送相同广告以防止用户产生疲勞和回避。

参考文献:

[1]杨玲.自媒体运营价值分析及未来发展策略研究[J].新闻爱好者,2017(11):92-93.

[2]Paul Surgi Speck & Michael T.Elliott(1997)Predictors of Advertising Avoidance in Print and Broadcast Media,Journal of Advertising,26:3,61-76.

[3]Avery M.Abernethy(1991)Television Exposure: Programs vs.Advertising,Current Issues and Research in Advertising,13:1-2,61-77.

[4]Chang-Hoan Cho & University of Texas at Austin)is an as-(2004)WHY DO PEOPLE AVOID ADVERTISING ON THE INTERNE VillegasT?,Journal of Advertising,33:4,89-97.

[5]Tae Hyun Baek & Mariko Morimoto(2012)Stay Away From Me,Journal of Advertising,41:1,59-76.

[6]何炜,卢焱.自媒体信息传播的创新与守正[J].新闻爱好者,2022(4):87-89.

作者简介:孙保营,郑州大学出版社社长、总编辑,郑州大学期刊中心主任,博士,2023年被评为“中原文化领军人才”(郑州 450052);邓冉,郑州大学传播学专业2021级硕士生(郑州 450052)。

编校:王志昭