大数据联盟下一种分布式光伏资源共享算法设计

刘洋 刘吉成

摘要:为了提升分布式光伏资源利用率,提高时均用电效率,提出大数据联盟下分布式光伏资源共享算法。依据光伏发电-电-用电价值链建立资源共享目标,并在约束条件下利用线性电力系统网络模型建立主导节点选择矩阵,划分资源共享集群。针对集成的分布式光伏资源,依据大数据联盟理论,将资源共享分为两种资源共享模式,建立资源共享动态模型,实现资源共享。结果表明,所提方法的资源共享效果较好,能够有效提升资源利用率,具有一定的应用价值。

关键词:分布式光伏资源;资源共享;价值链;资源利用率;时均用电效率

中图分类号:TM73 文献标志码:A 文章编号:1000-1646(2024)01-0109-06

随着经济社会的发展,人们对于能源的需求不断增长,引发了越来越多的环境问题。以非可再生能源为主的能源结构无法满足环保需求,因此,人们将目光转移向风力、光伏、水电等清洁能源,尤其是光伏资源具有分布范围广、开发潜力大等特点,成为最受到关注的能源。考虑到光伏能源的分散性,分布式光伏资源的集中共享成为亟待解决的问题之一。

相关学者提出了自己的看法:罗首权等根据可调度资源的归属主体,明确区域可调度资源种类,在保证主体利益平衡的基础上,建立以用电满意度最高为目标的双层优化共享模型。通过目标级联分析法不断调整调度资源量,实现分布式资源的集中分配。但是,该算法需要调度大量联动的硬件资源,运行成本较高,时均用电效率较低。付文杰等为了解决分布式资源集中共享问题,设计一种双层规划模型,该模型能够实现分布式资源容量优化。虽然方法按照强对偶理论将规划模型转化为数学公式进行求解,但是方法以链式结构为设计基础,要求执行过程不能中断,导致其抗干扰能力较差。陈瑞捷等从光伏出力不确定性人手,设计一种以模糊集理论为核心的两阶段调度模型。根据历史数据设计资源调度的约束条件后,优化调度模型,得到合理的资源共享方案。但是,该方法分阶段调度过程中相互之间缺少协调机制,应用后资源利用率依旧较低。以解决上述共享算法的不足为目标,本文基于大数据联盟理论,设计了一种分布式光伏资源集成共享算法,力图解决当前存在的问题。

1 算法设计与应用

1.1 建立光伏资源共享目标约束条件

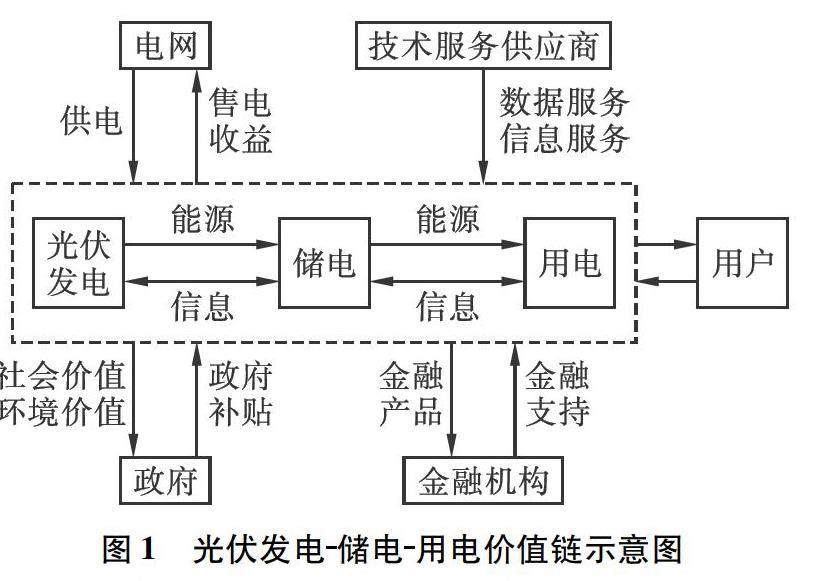

在资源集成共享算法设计中,首先需要建立共享目标约束条件,在此基础上完成后续计算。针对分布式光伏资源的运行模式,可以得出光伏发电一储能一用电价值链。资源共享目标约束条件的建立需要从价值链节点活动人手。光伏发电-储能-用电价值链节点之间的互动关系如图1所示。

根据图1可知,在价值链中通过光伏节点进行发电,为储能节点、用电节点提供能源支持。而储能节点的主要职能是保存日常供电后剩余的光伏资源,也是资源共享的主体。以此为基础建立目标约束条件,具体包括两个优化目标,分别是能源交易总利润和用电效率。

实际计算过程中,选取固定时间段,根据资源共享收益和光伏资源产生成本得到资源共享总利润,计算表达式为

式中:λ为光伏资源共享总利润;M为配电网内用户数量;i为某用户;T为集中共享时间段;t为时刻;,为用户在选定时刻通过共享向外输出的资源量;B为用户在选定时刻通过共享向内输入的资源量。

用电效率是所有用户总用电量与光伏资源总发电量之比,需要注意的是总用电量的计算需要用总用电量减去外部买入电量,即

式中:θ为用电效率;F为光伏电网用电量;J为光伏资源发电量;D为从外部电网购买电量。在上述两个共享目标的约束下进行光伏资源集中共享研究。

1.2 分布式光伏资源共享集群划分

考虑到分布式光伏资源会受到外界因素干扰,存在不确定性,为了达到更好的资源共享效果,针对分布式光伏集群进行动态划分,实现光伏资源集成处理。文中设计的光伏集群划分方法主要包括两个环节:一是主导节点选择;二是集群划分。基于光伏资源共享区域的电压偏差调节配电网节点的无功电源出力,选取区域内二次指标最小的节点为主导节点。计算过程中,利用线性电力系统网络模型建立主导节点选择矩阵,结合灵敏度矩阵进行线性处理,便于集群劃分计算,规模化分布式光伏配电网线性化矩阵可表示为

式中:S1、S2、S3、S4为节点灵敏度矩阵;AX为扰动增量;△Y为控制增量;△C为负荷节点的电压增值;△V为负荷节点无功功率的变化量。考虑到光伏资源共享区域内往往包含多个负荷节点,为了准确选取主导节点,设计主导节点η的目标约束条件G为

η(G)=min(φ△C△V) (4)

式中,φ为对称权值。主导节点选择结束后,需要根据分布式光伏的调节能力、响应速度等特点进行集群划分,分布式光伏场站的可调容量是集群成员选取的依据。将光伏并网逆变器感性无功功率约束区间表示为

2 共享效果验证与分析

2.1 实验背景与场景设置

在分布式光伏规模化发展、多点接人配电网的发展背景下可知,分布式光伏资源共享的关键问题在于共享集群划分,因此,要充分考虑资源共享区域内电压偏差问题,搭建“高光伏出力、低系统负荷”场景验证所提方法的有效性与可行性。采用MATLAB仿真软件搭建分布式光伏的典型配电网拓扑结构如图2所示。

由图2可知,运用MATLAB软件搭建的仿真模型中共包含38个可观测节点,9个光伏电源以及1个变电站。参考分布式光伏的接入电压规模,可以将其划分为35kV、10kV、380V以及220V四个等级。按照集群划分结果,对配电网内分布式光伏资源进行集成共享处理。配电网内分布式光伏电源的接入信息如表1所示。

根据表1可知,本次实验从装机容量、通信方式两方面描述光伏接入状态。其中,观测节点16、27、29、35所接入的光伏电源采用无线局域网进行通信,其余光伏电源的通信方式则是光纤通信。结合国家制定的供电标准,在测试实验进行过程中,设置每个观测节点的电压标值在[0.93,1.07]之间。

2.2 实验数据来源

以国电电网电子商务公司的光伏运维数据为基础,根据1.1节中建立的光伏资源共享目标约束条件,从中抽取能源交易总利润和用电效率相关数据进行实验分析。具体的实验数据如表2所示。

2.3 实验结果分析

2.3.1 时均用电效率分析

在上述实验设置场景下,展开资源共享效果测试。结合式(2)得出资源共享后仿真系统的时均用电效率,并以此来反映文中设计算法的有效性。选用文献[3]方法和文献[4]方法在仿真环境中进行光伏资源共享处理,同样计算优化后24h系统时均用电效率,得到图3所示的用电效率对比图。

根据图3可知,相比其他两种共享方法的优化结果,所提方法的时均用电效率得到了明显提升。所提方法在资源共享处理之前划分了分布式光伏资源共享集群,准确选取主导节点,有效提升了时均用电效率。

2.3.2 光伏资源利用率分析

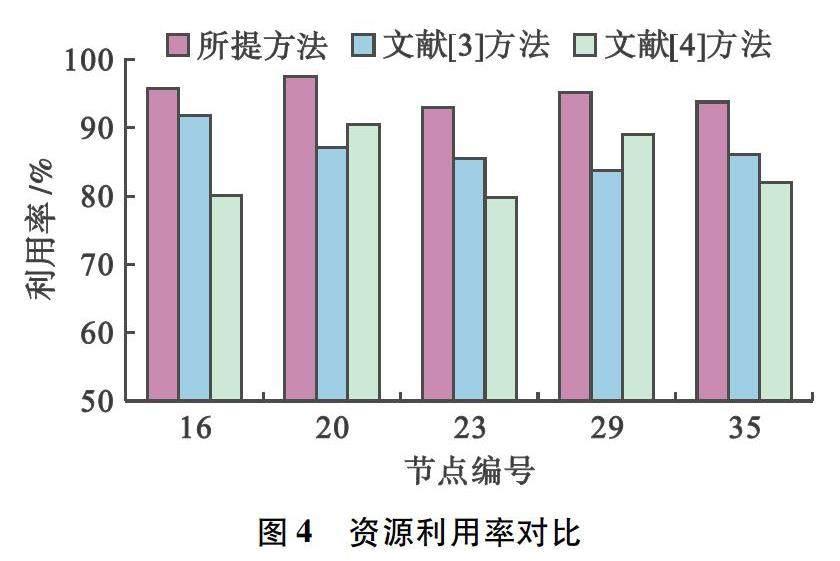

为了进一步验证所提方法分布式光伏资源集成共享效果,将资源利用率作为评价指标,以表1中分布式光伏节点16、20、23、29和35为目标,验证3种方法对上述节点的资源利用效果,结果如图4所示。

根据图4可知,所提方法的资源利用率高于文献[3]方法和文献[4]方法,通过该方法处理后,光伏资源的利用率始终高于92%,说明其能够有效提升光伏资源的利用效果,有利于缓解资源浪费问题。所提方法结合分布式光伏的响应速度、调节能力等特点对光伏集群進行了划分,然后再进行集成处理,提升了光伏资源利用率。

2.3.3 资源共享抗干扰效果分析

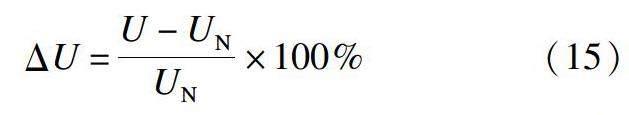

由于分布式光伏资源会受到外界因素干扰,存在不确定性,因此,从抗干扰效果出发验证不同方法的资源共享效果。通过电压偏差反映抗干扰效果,其计算表达式为

式中:U为实际电压;UN为电网标称电压。根据式(15)计算得出不同方法的电压偏差,结果如图5所示。

根据图5可知,在实验开始阶段3种方法的电压偏差变化趋势明显,其中,文献[3]方法呈现出快速下降的特点;文献[4]方法呈现出快速上升的特点;而所提方法的电压偏差则保持在相对稳定的变化区间。通过对比可知,所提方法的电压偏差较为稳定,说明在分布式光伏资源共享中,所提方法不易受到干扰因素的影响,抗干扰效果较好。本文针对分布式光伏集群进行动态划分,并结合灵敏度矩阵进行线性处理,避免了传统方法以链式结构设计为基础,要求执行过程不能中断的问题,使方法的抗干扰性能得到了提升。

3 结束语

针对分布式光伏资源的集成共享问题进行研究,提出一种新的共享算法。根据实验结果可知,所提方法有效提升了配电网的时均用电效率,达到了提升光伏资源利用率的目的,同时提升了资源共享的抗干扰效果,说明所提方法的资源共享效果较好,能够有效提升资源利用效果。下一步研究重点是将用户不确定性因素融入到共享算法中,实现日前市场与实时市场的资源协调调度。

(责任编辑:景勇 英文审校:尹淑英)