浅析女性主义与旗袍演变的关系及对旗袍设计创新的启示

孔敬

【摘 要】本研究分析旗袍作为文化载体在社会结构转变中受到的影响,重点关注旗袍的发展演变与女性主义之间的关系。作者认为,旗袍的演变可以作为一个中国服装史发展的标志,不仅象征中国女性服饰的现代化和成衣化,同时旗袍的演变也与女性主义浪潮紧密相连。笔者在本文中也探探讨旗袍在当今社会面临的困难和挑战。本研究通过对旗袍行业的专家采访和对旗袍爱好者群体的采访中,发现旗袍未能成为当今社会的主流服装,可能与当今大众对女性主义的重新定义关系密切,同时也与人们生产和生活方式的大规模变化有关。同时,本文章通过总结文献和第一手研究数据,并结合当前中国国情,对旗袍未来的发展趋势进行展望。

【关键词】女性主义;旗袍;演变;设计创新

【中图分类号】TU-80;J59 【文献标识码】A 【文章编号】1007—4198(2024)02—001—04

一、旗袍兴衰与社会变革

旗袍是中国传统服饰中的一种,具有独特的历史和文化意义。旗袍的兴衰与中国社会变革密切相关,可以从不同的历史时期来理解。

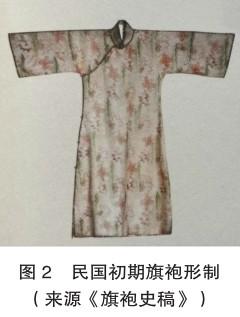

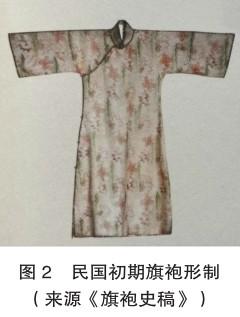

兴起阶段(民国初期)。关于旗袍的起源,学术界争议不断。这里笔者便于理解旗袍发展与社会变革的关系,暂且认为旗袍起源于清末民初,最初是满族女性的服饰,为直身、长袍、圆领、右衽、长度可盖住脚。1911年10月10日,辛亥革命后,封建清王朝倒塌。民国政府“拿来主义”,将西方的服饰“拿来”做中国礼服,创新中国的服饰制度。从此,中国的服饰文化和礼制形态都深受影响。旗袍的形制自然也在西方服饰文化的影响下逐渐发生变化。旗袍吸纳了西洋服装的立体剪裁技术,开始缩短下摆、收紧腰身。旗袍逐渐被视为现代化、时尚和富有国际气息的象征,成为新女性的时尚选择。这个时期正值中国社会发生巨大变革,女性地位开始发生转变,旗袍的流行与女性解放运动和现代化进程紧密相连。

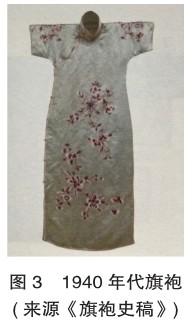

鼎盛时期(1930—1940年)。30年代以后,旗袍达到了鼎盛时期,旗袍成为当时妇女的普遍着装。旗袍逐渐发展成为无袖或窄袖的款式,裙长及膝或者下摆曳地,高领和低领都曾经是当时的流行风尚。这一时期,旗袍设计愈加精致,配以各种创新的样式和面料,展现出独特的魅力。旗袍不仅是时尚的象征,也是女性自信、优雅和独立的象征,反映了当时社会风貌和女性地位的变化。

衰落与转型(1949年后)。随着1949年中华人民共和国的成立,中国社会进入了新的时代,旗袍的地位逐渐式微。新政权没有确立新的服饰制度,但却成功依靠历史形态的力量推行了新的服饰。代表工农阶级的服饰形象受到鼓舞,提倡节俭、平民化、实用性的服装,旗袍逐渐退出了主流服饰舞台。随着社会主义建设的推进,服装风格更加朴实、实用,旗袍的设计和穿着逐渐减少。

复兴与文化回归(21世纪)。近年来,随着对传统文化的重新审视和文化自信的崛起,旗袍开始重新受到关注,并在一些场合中得到重用。不少设计师致力于将旗袍与现代时尚相结合,创造出新颖的旗袍设计,使其焕发出新的生机与活力。旗袍作为中国传统文化的一部分,同时是中西方文化交流下的产物,也成为国际上认识中国传统的一扇窗口。

总的来说,旗袍的兴衰与中国社会的变革密不可分,它既是中国传统文化的重要组成部分,也是反映了时代变迁和社会发展的重要载体。

二、旗袍的演变与女性主义浪潮

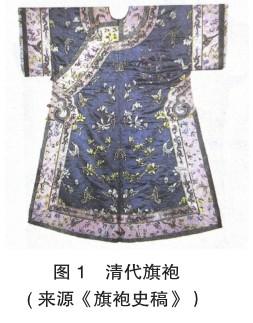

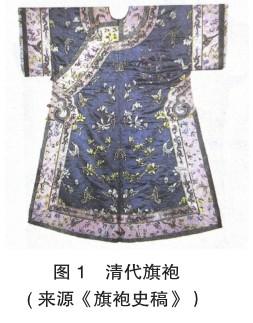

在中国传统的道与器文化中,服饰为器,承载着中国的哲学思想与审美理念,是与伦理紧密相连的存在物。我国传统服饰的发展演变过程中,中国的哲学思想使服制有了基本的制度和脉络。儒家思想因尊礼主张仁义,使传统服饰具有了明身份辨等权威的功能;道家学说因主张“道法自然”“天人合一”、从而使传统服饰开始变成文人雅士追求精神风貌的体现,影响一时的服装风格;[2]总体来说,封建制度因维护社会统治的需要,往往采用提倡共性,压抑个性的统治方式,忽视人的本体,在宽博的服饰中弱化掩盖人体曲线,模糊性别差异。这(图1)是旗袍原型的一个例子,曾在清代被满族人使用。它的形状宽大,将女性的身体曲线遮掩得极为严密。此外,女性还需从内部紧紧包裹胸部,以防止感知胸部的自然起伏。这是因为在当时,处于封建社会权威下,需要“存天理灭人欲”,忽视人的本体。传统服饰一直未能打破传统学术思想对人的影响。文化变革既是阻碍服饰变革的重要防线,反过来又是催化服饰变革的深层动因。[1]

直到19世纪之后,西方工业革命引发了人类生产和生活方式的巨大变革。随着女性参与工业劳动和社会活动,她们也开始争取男女平等的权利,女性社会地位逐渐提升。在20世纪初,西方的女权主义思想进入中国,社会上的进步精英妇女接受了这一概念。在秋瑾、张竹君、刘和珍等先进女性的引导下,强调女性革命和独立女权的理念成为推动社会进步的重要力量。以打破传统伦理为核心的服装改革也进入人们的视野。

纵观中西方女性主义的运动,都是从模仿男性开始的。最初的女性主义运动以排斥女性化特征为主流。在20世纪20年代,中国女性主义运动的早期,时尚女士和博学的女性选择穿旗袍来掩盖她们的女性气质,这时候的旗袍是一种H型剪裁、及踝长度的长袍。女性的异装是当时社会语境下男女平等意识的初步显化。[3]中国女性开始穿上长袍,因为她们想显得更加男性化。

1930年之前,是旗袍的古典时期,即古典旗袍;1930年代至1950年代是旗袍的改进时期,即改良旗袍;1950年代至1970年代是旗袍的定型时期,即定型旗袍,也是现代旗袍。

“改良旗袍”这个词首次出现在20世纪30年代末的印刷品中。其裁剪过程和结构特性比前一代更加西式化。由于使用了胸围和腰部飞镖,旗袍的剪裁更为合身。同时,肩膀的接缝和短袖的使用改善了旗袍在肩膀和腋窝区域的贴合度。 最动荡、最有历史变革性的時期之一是旗袍的改良时期。旗袍从保暖的实用主义转变为唤醒女性从伦理和教育中解脱出来,进而推动女性主义运动。旗袍从满族人的传统民族服饰转变为民主时代的文化象征,引领了中国女性服装从经典到现代的转变步伐。这是一种思想上的必要性改革。

在中国早期的妇女身体解放运动中有“反缠足运动”“天乳运动”,其中天乳运动是女性主义运动是一个典型的例子,它对中国女性服装的演变和旗袍款式的改良产生了重大影响。1927年,一则《禁止女子束胸》的条例在广州市政府被颁发,让女子身体得到了解放,促进了女性自身主体的审美意识兴起。同年,天乳运动兴起。后西式胸衣的引进,也为旗袍发展成凸显人体曲线的形制提供了一定的物质基础。[3]

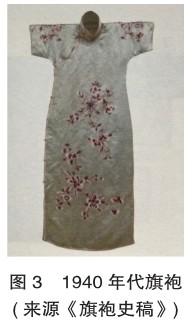

20世纪40年代,西方女性社交服装风格继续影响着中国女性的审美取向。从短款到及踝的旗袍,成为一种新趋势。在同一时期,长短旗袍都受到欢迎,以适应不同的风格。长旗袍与短旗袍在市场上的区别明显。这种长及曳地露出手臂的服装或许是相同时期的西装(低胸长裙)派生出的一种服装。这样的长度也是因为它还混合了对传统礼仪“长毋披土,短无见肤”的考虑。在长旗袍开始流行时,由于高开叉,人们常常搭配裤子穿,以避免走光。随着只在正式社交场合使用长旗袍的习惯形成,高开叉也逐渐被接受(适应了寻求与更高社会层次的社交中曝露的实践),裤子也逐渐被摒弃。

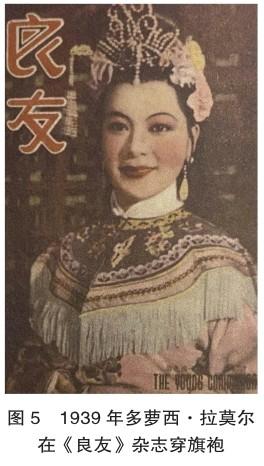

1930年至1946年间,正如西方在二战期间,欧洲经历了二战,倡导节俭理念,女性服装以紧身、短款、简约为特点变得流行。与此同时,中国也在经历抗日战争,旗袍也受到了环境的影响,开始自发穿着短款旗袍。(图3)1937年7月7日,“卢沟桥事变”拉开了全民抗战的序幕。整个社会在战争环境中自发发起了一场保护运动,以应对物资短缺。大多数女性积极响应,推动了短款旗袍的崛起。在美国的中国女性身着标志性的旗袍,在纽约组织了大规模的反日筹款游行,引起美国甚至国际社会的关注。通过这种正义行动的国际化方式,她们在世界时尚文化史上变得独特。当时,美国好莱坞影星多萝西·拉莫尔也穿着短款旗袍,表达对中国抗日战争的支持。(图5)

只靠妇女解放运动或许可以推动服装的变革,但是当时让旗袍成为当时中国妇女的主流服装的原因,甚至成为西方人上流阶层人士的穿着并出现时尚杂志,这说明西方人的审美也能接纳旗袍,这或许和当时民国政府的拿来主义有关。西方服装文化对中国的传统服装文化产生巨大冲击。在中西文化融合的时代下,旗袍的改良有以下特点:旗袍服装中使用胸部省道和腰部省道,肩膀的接縫和短袖的连接处出现袖窿,使裙子在肩膀和腋窝区域更加贴身。在中华民国时期,旗袍保留了许多经典特征,包括对称、严格、封闭的形状,代表了传统的中国女性保守和内向的性格。

三、旗袍面临的挑战

首先,手工制作旗袍的工业化程度较低,这使得在这个市场上创造品牌效应变得困难。手工制作旗袍需要的过程可以分为四个阶段:测量、制版、裁剪和制作扣子等。像“嵌、卷、揉、盘、绣”等传统手工艺在工业环境中很难复制。[4]扩大生产范围的覆盖率将产生与扩大生产范围相同的影响,导致手工制作旗袍魅力和精神的丧失,过度依赖工业生产不利于旗袍的传承和创新。由于工业化水平较低,企业通常在采用定制销售模式,没有建立一致的销售渠道或目标,产品和资金在市场上无法有效循环,无法保持经济平衡状态。无法建立实质性主要企业之间的健康竞争关系,这限制了商品的市场认知,使建立品牌文化和品牌影响变得困难,为进步留下了很少的潜力。[4]

其次,传播方法陈旧。到目前为止,旗袍的传播方法仍然有点过时。博物馆展览、图书和相册是最常见的静态传播形式;相对较新的动态传播形式,如虚拟现实模拟体验、影视作品和舞台表演,其中影视作品和舞台表演又因年代剧和表演者的年龄区间,导致大家对旗袍的认识不够新。现代网络媒体的传播中,鱼龙混杂,内容良莠不齐导致旗袍在当今年轻人中的定位更加偏移。

再者,产品定位存在差异,社会认知缺乏。 在对旗袍行业内的代表企业设计师的采访中,刘女士给出了其旗袍品牌消费群体的比例:70%以上的顾客是60年代和70年代的女性,80后占20%的消费群体,90后的顾客不到10%。根据对不同年龄段的旗袍爱好者采访结果显示,年轻客户面临四个重大挑战:市场上的旗袍创意陈旧而缺乏启发;另一个是穿旗袍的女性发现在工作和生活中不方便,不符合当下生活工作场景。第三个是旗袍会让穿着者更注重外表,需要搭配相应的配饰,出门时间过长,不够高效。最后,高质量的旗袍价格昂贵。笔者总结,由于古老的传统观念,对穿旗袍的消费群体和适当场合存在偏见。由于改革开放的持续进展以及工业化的加速背景,外来文化的侵袭导致对传统文化的低认同度,以及对传统服饰的文化认同度的缺乏,消费者对旗袍服饰的认知信心也较低。

四、新时代女性主义下的旗袍设计创新

旗袍见证了中国早期的妇女解放运动,是曾经女性主义的象征。对女性主义的定义也要用发展辩证的眼光去看待。女性主义的定义已经从最初追求对身体和智力的解放到对穿衣自由、男女平等就业和同工同酬等方向转变。

此外,由于其时代感和地域感,旗袍已不再适合现代社会的生活方式。根据受访者的意见,如果在保留其传统标志性元素的同时改进旗袍,它需要更适应当代人的生活方式。对于对旗袍创新感兴趣的人来说,不止是需要在形式上推陈出新,更需要了解其象征的时代精神及内涵。

同时市场需求决定是否需要继续发展和改革旗袍。旗袍发展演变了数百年,已经成为一种经典的服装类型,这一部分可以继续被视为传统。同样,可以将外国的着装规范与此进行比较,情况在过去的100年中保持不变。因此,如果我们想谈论继承和创新,我们可以在原始框架内进行更新,在旗袍的基本形状中进行添加和删除,并根据当前的时尚趋势修改细节。在笔者的设计实践中,该项目探讨了传统旗袍如何更好实现传承创新。整体上仍然使用传统旗袍结构,人们仍然可以一眼认出旗袍的特征。

该服装的主要面料部分摒弃了传统旗袍中经常使用的无弹力的缎面丝绸和其他无弹性的纺纤维,取而代之的是天然弹性棉纹面料,具有舒适性和弹性,对身材包容度更高,没有束缚感。符合可持续性纺织标准,更适应现代人高强度的工作和生活节奏。同时不会对身体施加过度限制,更适合当今社会对女性主义的定义:审美多元、接纳自我。

植物染色是一种源自中华先民智慧的独特技艺,它以植物为基础,展示了古代染色工艺的精湛技术。通过巧妙地将传统植物染色面料与现代弹性质感面料相结合,实现功能性与艺术性的完美融合。这种结合不仅保留人们对传统民族艺术和情感的继承与延续,同时也与现代审美观念相契合。这样的设计理念,将传统与现代有机地交融在一起,满足了当下人们对审美表达的多元化需求。

运用现代解构设计理论构建胯部设计,分割、变形、重组并将肩部结构移至裆部,以进一步突显女性腰部曲线(图7),同时“破中有立”,打破旗袍本身的圆润柔婉的曲线弧度,夸张这一元素的设计是希望女性大方接纳自己的身体曲线。笔者在保留旗袍传统造型的基础上,运用现代设计理论进行立体裁剪实验,对旗袍的传统标志性元素进行解构、重组、放大和重复。旗袍的传统基本造型为立领和前襟,胸前和腰部采用省道技术使面料更贴合人体曲线,采用盘扣开合方式,下摆开叉伸展至膝盖。笔者用不同的面料质地、以及面料颜色对传统旗袍的前后片进行一定比例的切割划分,并对剪裁方式上做出不同的实践尝试,使其更具有现代感。

在着手开展此系列时,作者对于以这种创新方式构建的旗袍是否保持其完整性、是否仍可被界定为旗袍,或者是否仅仅是“受旗袍影响的中国风服装”存在诸多疑虑与忧虑。随后,作者在访谈中向大家提出了这一问题。传统旗袍方面的专家朱博士的观点是,经典物品无需经过巨大的变革,也无需通过创新旗袍设计与传统旗袍设计进行对比,一较高下。在不改变其核心的前提下,通过融入一些时尚元素并根据当前潮流调整细节,可实现旗袍框架的现代化。例如,可以添加一些前瞻性元素并根据当前时尚趋势调整细节。

作者从焦点小组参与者处获取关于其旗袍设计作品的反馈,并在设计、纺织品、穿着舒适度、穿着场景等方面与传统旗袍进行比较。众人的评价均为正面。从穿着舒适度和服装设计的角度来看,这款旗袍的设计,功能感更强,适用范围更广泛,可应用于各类场合和情境。

五、结语

社会制度变革与服饰发展变革的内在联系,其底层逻辑是服饰与人的关系。从“衣”掩饰人“人”到“衣”修饰“人”,再到借“衣”立“人”,从近代女性的着装改变中,或是大众舆论对女性服饰的评价,“衣”之功能得到重新定义。[1]女权运动在推动旗袍发展和改革方面起到了不可回避的作用,是由“蔽体”到“舒体”着装意识的改变,是挣脱封建礼教的觉醒。[3]新时代的女性也要思考不同语境下服装和人主体之间的关系,當今女性的穿衣审美也应更注重自我表达与时代语境相结合。

旗袍是中西文化美学融合的产物,旗袍不仅是西方人可以理解的服饰,也是中西美学可以达成共识的服饰,代表着中国在世界审美大和谐中的独特贡献。这在文化兼收并蓄方面给我们带来新的思考和启发,采撷外来文化之菁英,创造发展本民族的优秀文化,实现各美其美,美美与共。

参考文献:

[1]张雪飞.人衣关系视域下的晚清民国女性服饰变革研究[D].上海:东华大学,2022.

[2]蒋建辉.中国服饰文化的伦理审视[D].长沙:湖南师范大学,2016.

[3]刘瑞璞,朱博伟.旗袍史稿[M].北京:科学出版社,2021.

[4]胡若涵.非遗旗袍的年轻态传播与推广研究[J].哲学与人文科学,2020(28).