NFT数字作品交易行为的 “发行属性”与适用规则

黄玉烨 关春媛

【摘要】NFT数字作品交易方兴未艾,但侵权问题频现,亟需合理的规制路径。NFT技术促进数字作品交易客体特定化并产生准物权变动的效果,使NFT数字作品区别于一般数字作品与传统作品,为发行权扩张提供了技术性支撑。但发行权的扩张尚面临诸多困境,包括“有形载体”要件的阻碍、“所有權转移要件”标准不明、发行权与信息网络传播权在数字环境中存在重叠等。基于此,应当厘清数字环境中发行权与信息网络传播权的关系;细化NFT数字作品交易领域的发行权适用标准,完成从“有形载体”到“作品与载体相对应”的转变,明确“出售”及“所有权转移”的认定;以“转让+删除”技术及征收版权转售费作为辅助手段,完成发行权在NFT数字作品交易中的嬗变与适用。

【关键词】NFT数字作品 发行权 信息网络传播权 有形载体 所有权转移

【中图分类号】G230 【文献标识码】A 【文章编号】1003-6687(2024)3-105-08

【DOI】 10.13786/j.cnki.cn14-1066/g2.2024.3.014

一、问题的提出

NFT凭借其唯一特定、不可篡改、精准溯源等特性实现了标记数字作品所有权的功能,为发行权向数字环境扩张提供了新契机。“胖虎打疫苗”案关于发行权能否用于NFT数字作品交易领域的裁判引起了广泛讨论。该案一审判决在认可NFT数字作品交易引起的所有权转移效果的同时,以有形载体要件否认了发行权及发行权用尽原则的适用。二审判决指出,NFT数字作品交易的后果是财产性利益的转移,而非物权的转移,因此,交易行为不属于发行行为,而应纳入信息网络传播权的调整范畴。①四川省高级人民法院就“链盒公司侵权”案作出二审判决,认为数字藏品的发售、转售,既不受发行权规制,也不受信息网络传播权规制,不构成著作权侵权。②

对于NFT数字作品交易行为的属性及规制路径,学界也展开了广泛讨论。一方面,有学者同意以信息网络传播权调整NFT数字作品交易行为。[1]另一方面,有学者认为“NFT侵权第一案”二审判决并未揭示NFT的本质特征,NFT的本质属性决定了其交易行为应当受“发行权”规制。[2-3]亦有学者指出,在当前的著作权体系下,以发行权或信息网络传播权规制NFT数字作品交易行为均存在瑕疵,应当以扩张发行权的方式调整该行为。[4-5]还有学者认为NFT数字作品交易行为的性质是债权转让,应当由民法调整,而非受著作权法规制。[6-7]为规范NFT数字作品交易,中国数字资产交易平台已于2023年1月1日正式启动,交易种类包含知识产权、数字版权、数字藏品等。[8]但NFT数字作品交易过程中侵权现象仍然频发。[9-11]如何促进发行权在NFT数字作品交易中的嬗变与适用,妥善规制NFT数字作品出售及转让行为成为亟需解决的问题。鉴于此,本文以证成NFT数字作品交易行为的“发行属性”为基础,回应以发行权规制NFT数字作品交易行为面临的争议,进而尝试提出发行权在NFT数字作品交易领域的适用标准和配套措施,以促进NFT数字作品交易市场的规范化发展。

二、 NFT数字作品交易行为的“发行属性”之证成

1. 交易客体特定化及准物权变动效果

首先,NFT技术可以实现交易客体的特定化。长期以来,数字作品交易在特定性上面临争议,换言之,即便能够通过技术手段确保网络空间仅存在一份复制件,却无法保障交易物始终如一。但NFT技术可以解决网络空间交易客体不特定的问题。交易客体特定并非物理层面的要求,而是要证成客体属于具有特定性的“物”。每一个NFT都由具有唯一性和不可替代性的Token构成,这决定了每个NFT都是独一无二的,进而赋予NFT数字作品唯一性和不可替代性。[12-13]NFT可以在技术层面实现追溯交易记录的效果,进而保障数字作品流转过程中的唯一性。公众亦可了解到NFT数字作品所有权的转移信息。NFT的出现使NFT数字作品与一般数字作品有所区别,其将“唯一性”内置于原本同质化的一般数字作品之中。从交易过程来看,NFT指向的数字作品存储于服务器之中,交易行为并不涉及复制件的网络传输,购买者通过购买密钥代码获得数字作品的存储地址,进而获取数字作品。该过程中,数字作品复制件的存储位置并未发生变动,亦不存在新复制件的产生。

其次,NFT技术助力数字作品交易产生准物权变动的效果。在传统的物权体系下,交付与登记分别为动产与不动产物权变动的法定形式。就NFT技术特性及NFT数字作品交易模式而言,可以产生与前述交付、登记类似的公示公信效力。第一,NFT自身具有加密验证的属性,可以有效应对网络空间的虚拟性和无限复制性。通过设置私钥与公钥共存的认证方式,NFT持有者可以获得绝对的控制权与管理权,持有人以外的任何主体都无法访问数字作品的复制件。第二,NFT存在于区块链之中,天然具备区块链去中心化、不可篡改等特征,交易全过程都可以在区块链上精准记录,从而实现传统物理空间物权公示的效果。[14-15]一般数字作品作为动产,其所有权转移通过“交付”实现;NFT数字作品作为一种“可交易、可特定、有价值”的物,当然属于民法中的虚拟财产,NFT持有者对数字作品存储地址拥有绝对的控制权与管理权,从而产生与所有权转移类似的法律效果。换言之,NFT在持有者与数字作品之间建立了一种可供验证的占有和控制关系,从而产生了准物权变动的法律效果。“每一个人均能看见它,却仅有一人能够占有它”准确地诠释了NFT的特性。[16]有学者认为,用户支付使用费,从而获得数字作品的访问权限,本质上是虚拟产品使用权的转让,而非数字作品所有权的交易,此种观点有失偏颇。就民法角度而言,完整的使用权包括“占有、使用、收益、处分”四项完整的权能,使用权仅是其中之一。从NFT数字作品交易过程来看,NFT持有者不仅对数字作品存储地址拥有绝对的控制权与管理权,亦可将数字作品进行二次交易,此即行使收益权及处分权的表现。

2. NFT数字作品区别于一般数字作品与传统作品

科技更新迭代催生不同的作品类型,纸张的发明为作品的呈现和传播提供了非同一般的助力。人类社会进入互联网时代后,数字作品凭借其数字化、网络化、无损耗等优势迅速获得认可。近年来,区块链与NFT技术的助力使NFT数字作品明显区别于一般数字作品和传统作品(见表1)。

首先,关于作品载体的损耗性。传统作品在流转过程中不可避免地发生物理性损耗,包括载体破损、文字内容磨损等。且作品载体的损耗程度与流转次数密切相关,部分作品载体甚至在流转的过程中破败不堪。一般数字作品则不会产生这种问题。数字作品的原件与复制件均由数据构成,不存在可识别的差异,作品流转过程中载体亦不会发生有形损耗。NFT数字作品虽然属于数字作品的一种,却有着与一般数字作品截然不同的特征,会在技术层面产生损耗。申言之,底层智能合约的执行将会自动记录NFT数字作品的每一次流转和交易信息,流转的记录会直接反映NFT数字作品的技术性损耗程度,这会产生与传统作品物理性损耗类似的效果——后续买家在购买该作品时会基于损耗程度采取不同举措。此外,实践中也存在以技术手段使NFT数字作品产生虚拟损耗的做法。例如,IBM公司早在2011年就开发了相关专利技术,可以通过控制外部温度、老化速度、作品载体等多种参数,实现数字作品逐步损耗。NFT数字作品的清晰度随流转次数的增加逐渐降低;或流转次数达到设定值时,NFT数字作品自动损毁。这种技术手段可以使NFT数字作品与传统作品一样,在流转的过程中逐步失去使用和欣赏的价值。

其次,关于作品的传播方式。传统作品以有形载体为基础,通过有形载体的流通实现作品的流通,进而实现社会范围内的传播。囿于此种特性,作品的传播离不开对作品有形载体的占有。进入互联网时代后,数字作品以数据为基础,可以通过光信号与电信号传播与扩散,不再受到有形载体的束缚。数字作品的传播也不再以对载体的占有为前提。虽然NFT数字作品本质上仍由数据构成,但囿于NFT及区块链的技术特征,给NFT数字作品套上了一层技术枷锁,作品传播又回归到先占有后传播的模式中。

再次,关于交易客体及所有权证明。第一,客体的特定性是传统作品交易的显著特征,但进入互联网时代后,数字作品的出现打破了这一现状,使相关交易陷入了交易客体无法特定的争议之中。NFT技术的出现带来了转机,可以实现交易客体的特定化。对于该点前文已有所阐述,此处不再展开。第二,对于传统作品而言,作品载体本身就是所有权存在的证明,而数字作品不存在有形载体,此时如果数字作品交易链条完整存在,则可以证明数字作品持有者为合法的占有主体。但对于一般数字作品而言,一旦交易过程中有人擅自保存作品复制件,就会产生合法持有者难以确认的问题。NFT数字作品则不存在这一问题,其交易过程的每个环节都被精准记录于区块链,具有可溯源性,可以准确识别数字作品的合法持有主体。

3. NFT数字作品交易行为“发行属性”之认定

通过上述对比分析可以发现,NFT数字作品虽然属于数字作品的一種,却与一般数字作品有诸多不同。NFT的技术特性改变了NFT数字作品的特征及传播方式,产生了与传统作品类似的传播效果及所有权转移结果。

对于一般数字作品,将其纳入信息网络传播权的调整范畴具有合理性。以电子书平台为例,用户付费后可以获得数字作品,但电子书平台一旦发现相关作品陷入侵权风险,就会在用户的下载目录中进行远程删除,这意味着用户通过下载行为并非获得作品的所有权,而只是被许可使用该作品,相关交易行为应当受信息网络传播权控制。此外,用户下载电子书后可以绕过著作权人径行售卖或传播,此举可以较大程度影响甚至替代作品的首次销售,最终影响正常的交易秩序,甚至产生劣币驱逐良币的效果。

但NFT数字作品交易与一般数字作品交易存在明显区别。从交易过程来看,NFT数字作品交易依托于NFT交易平台和智能合约进行,购买者支付对价后即可获得相应的NFT数字作品。交易行为指向的对象为数字作品复制件,NFT作为权利凭证,可以与数字作品复制件一一对应,打破了数字作品交易权利客体不特定的现状。交易行为结束,特定NFT数字作品所有权转移完成。虽然NFT数字作品复制件在物理状态上并未发生转移,但由于NFT基于底层智能合约的执行,完成了主体信息之变更,在实质上产生了准物权变动的效果。因此,从NFT数字作品交易双方的意思表示和产生的权利义务关系可以看出,NFT数字作品交易本质上是对发行权的行使。

从交易完成后的效果来看,购买者支付对价后获得了NFT数字作品的所有权,可以将其转售或转赠。买受人购买NFT数字作品后,可以不受他人影响自由使用或将其转让给第三人,著作权人无论是否删除或者修改同一作品的其他复制件,都不对已有的买受人产生影响。即便NFT平台方因侵权等问题而断开链接,亦不影响已有买受人查看、欣赏已经购入的作品。由此可见,NFT数字作品交易具有与传统作品交易类似的特征,将其类比传统作品纳入发行权规制范畴具有合理性。

三、发行权规制NFT数字作品交易行为的争议及回应

1.“有形载体”要件阻碍发行权扩张

发行权有形载体论认为,作品与有形载体的不可分割性是发行权适用的基础,进而否认了发行权在数字网络空间适用的可能性。[17]不少学者将“有形载体”当作发行权不可或缺的要件,甚至成为一种不言而喻的共识。发行权“有形载体论”的支撑理由主要包含三个。一则,根据《世界知识产权组织版权条约》(以下简称《版权条约》)的“议定声明”,发行权所指的作品载体应为有形物。①而NFT数字作品不存在有形的物质载体,不能纳入发行权的规制范畴。二则,有观点认为世界上绝大多数国家的著作权法都直接或隐含规定了对作品“有形载体”的要求,我国虽然没有直接使用“有体物”一词,但“作品原件或复制件”实际上是对“固定了作品的有体物”的另一种表述。[6]三则,传统发行领域内,作品原件和复制件无论如何流转,始终是最初著作权人授权的版本。但在网络环境中,由于缺失“有形载体”这一要件,无法保障作品及其复制件在后续流转过程中始终是最初经过授权的版本。

上述理由存在一定的思维误区。第一,《版权条约》签订期间,各国代表团对于以何种权利规制互联网传输行为争执不下。最终,采取了“伞形解决方案”——仅要缔约国规制交互式数字传播行为,但采取何种规制路径在所不问。[18]各国关于交互式数字传播行为的规制问题并未达成一致意见,这也意味着部分国家的做法未必完全适合我国国情。此外,《版权条约》的“议定声明”是传统媒体时代的产物,受制于当时的技术条件,作品通常需要借助纸张等有形载体加以呈现,《版权条约》与《世界知识产权组织表演和录音制品条约》将“有形载体”视为发行权的构成要件无可厚非。当时的社会环境下并不存在数字作品的概念,亦不可能要求成文法预见将来会出现何种样态的作品类型。在数字网络环境下,新的作品类型必然层出不穷,当作品不再局限于“有形”形式后,发行权是否仍困于“有形载体”的束缚需要重新审视。

第二,即便域外有国家直接在立法中规定了“有体物”要求,但这并不足以说明我国需要采取相同的做法。此外,将“作品原件或复制件”等同于“固定作品的有体物”的解释也存在不足,即便有国家规定了“有形载体”的要求,也并未直接将“作品原件或复制件”直接等同于“固定作品的有体物”,而是通过补充说明的方式专门予以强调。例如,欧盟在其2001年通过的《协调信息社会中版权和相关权指令》(以下简称《版权指令》)将发行权定义为“作者享有授权或禁止通过任何销售或其他方式向公众提供其作品原件和复制件的专有权”。但《版权指令》本身并未指明发行权指向的客体是否仅限于“有形原件和复制件”,换言之,《版权指令》并未排除发行权在网络环境下适用的可能性。为解决这一问题,欧盟在《版权指令》序言中作了专门说明,明确发行权仅针对有形复制件的传播。②如前文所述,《版权条约》亦在议定声明中阐明了“有形物”的要求。这種澄清和说明是极为必要的,直接划清了发行权与信息网络传播权的界限。[19]在传统媒体时代,将“作品原件或复制件”理解为“有形载体”存在可取之处。但进入数字时代,数字作品不再以“有形”形式展现,数字作品以数字化的形式固定下来,突破了“有体物”的限制。反观我国法律条文,无论是《中华人民共和国著作权法》(以下简称《著作权法》)还是《中华人民共和国著作权法实施条例》,抑或是相关司法解释,并未明确指出发行权以“作品有形载体”为要件。民法将数据等虚拟财产纳入其规制范畴也说明了物的概念并不以“有形性”为基础。新《著作权法》亦将作品的“复制”要件修改为“以一定形式表现”,这一做法体现了对作品有形载体观念的摒弃与突破。综合而言,直接将“作品原件或复制件”等同为“固定作品的有体物”进而排除发行权在网络环境下的适用并不符合数字技术发展的需求。

第三,由于数字作品不具备有形载体,且其复制件与原件在质量上几乎不存在差异,作品流转过程中很难判断其是否为经著作权人授权的版本。但NFT技术的出现解决了这一问题,NFT数字作品交易基于智能合约进行,作品每次流转都会被不可篡改地记录于区块链,显示详细的信息登记并加盖时间戳。这就有效防止了流转过程中可能产生的作品混乱问题。此外,发行权是权利内容层面的存在,指向作品内容的提供,而载体是否有形则是作品的客观物理属性。以是否存在“有形载体”作为判断作品著作权内容的标准不仅存在本末倒置之嫌,亦无法适应技术飞速发展的现实需求。

2. 发行权“所有权转移要件”缺乏认定标准

囿于发行权形成于传统媒体时代,“有形载体”要件一度成为其默认的核心要件。但在数字经济时代,作品的固定形式及表达形式发生了日新月异的变化,单纯局限于有形载体的论述不免陷入形式主义的法律解释之中,实质上,以作品原件或复制件所有权转移为核心更贴近发行权的立法本质。

发行权控制的是向公众转移作品载体所有权的行为,其典型形式为出售或赠与。在网络环境下,用户可通过两种途径获取作品复制件。一是免费试用,即在浏览过程中即时下载使用;二是付费使用,即通过支付费用获得作品的永久使用权。前者可理解为赠与行为,后者可理解为出售行为。表演权、信息网络传播权等著作财产权都是传播性质的,未涉及著作权作品原件或复制件的所有权转让。进言之,“作品原件或复制件所有权转移”是发行权区别于信息网络传播权的核心特征。[20]

但“所有权转移”要件也面临一定争议。[21]首先,此处的“转移”以意思表示为准还是以结果为准。前者认为仅需著作权人具有“转移的意思表示”即可,即著作权人具备转移作品原件或复制件的意思表示,则构成发行行为;著作权人不具备转移作品原件或复制件的意思表示,则构成信息网络传播权。该观点存在一个致命的漏洞,即著作权人转移作品原件或复制件的意思表示如何体现。后者认为,应当以事实上的“转移结果”为准,判断相关行为应当落入信息网络传播权抑或发行权的调整范畴。具体而言,同样是将数字作品置于网络空间的行为,若公众仅能在其选定的时间和地点内欣赏该作品,则落入信息网络传播权的控制范围;若公众通过一定方式可以下载该数字作品,进而实现永久占有,则落入发行权的控制范围。此观点亦存在一定不足,若数字作品被置于网络空间后,公众不仅可以随时随地欣赏,还可以无条件下载,此种情况下又当如何确定相关行为应当纳入信息网络传播权控制还是发行权控制?

其次,随着数字技术的发展,越来越多的互联网公司以“许可”代替“销售”,约定消费者可以“在一定期限内或永久使用数字产品”。尤其是在NFT数字作品领域,版权人通常向消费者散发转移所有权的信号,以“转移所有权”吸引消费者的注意,但在交易过程中以许可行为排除所有权转让,进而在消费者二次转售时提起版权许可的侵权诉讼。[17]NFT数字作品交易过程中,版权人作为合同起草方拥有较大自主权,消费者则处于相对弱势的地位,亦无法区分“转移所有权的销售”与“附加限制条件的许可”,进而影响交易市场的稳定性。对此,应当拨开协议中文字本身造成的“迷雾”,通过特征判断行为究竟属于“许可”还是“销售”。

3. 信息网络传播权与发行权规制的两难抉择

NFT数字作品交易可以同时实现作品发行与信息网络传播的效果,这是导致信息网络传播权与发行权规制两难抉择的主要原因。一方面,从购买者获得作品所有权的角度来看,NFT数字作品交易实现了特定的、唯一的数字作品所有权转移。换言之,无论经过多少次交易,NFT数字作品始终是铸造者最初上传至网络平台的作品复制件。该过程中,可以通过技术手段精准记录交易全过程,并确保NFT数字作品复制件数量不会增加。另一方面,从购买者感知作品的角度来看,NFT数字作品交易具备信息网络传播的外观形式。NFT数字作品以具体的网址链接或哈希值的形式呈现在购买者面前,购买者可以在其选定的时间和地方欣赏作品。[4]

信息网络传播权被引入著作权法后,人们对其与发行权的关系陷入认知误区,认为二者之间存在不可逾越的界限。传统观点认为,发行权以“有形载体转让”为核心要件,数字作品因不具备有形载体无法纳入发行权的控制范围,只能通过信息网络传播权调整。此外,通说认为,发行权以转移作品所有权的方式实现作品的间接传播,信息网络传播权则以提供无形服务的方式实现作品的直接传播。由此造成了发行权与信息网络传播权以“有形载体”为区分界限的假象。数字作品大量出现后,以“有形载体”区分的方式不再行之有效,反而会造成混乱,进而产生了新的观点,认为发行权控制作品所有权转让,信息网络传播权控制交互式传播行为,不涉及作品所有权转让。事实上,信息网络传播权与发行权并非对立关系,在数字环境中,发行行为在一定程度上包含信息网络传播行为,信息网络传播行为可以进一步转化为发行行为。[16]

NFT数字作品交易究竟应当受信息网络传播权还是发行权规制存在较大争议的另一个原因是对权利背后规制路径的考量。具体而言,若以信息网络传播权规制NFT数字作品交易行为,则数字作品的二次交易行为只能受《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国反垄断法》的约束,因为信息网络传播权无法触及数字作品的二次交易。此举实际上避开了《著作权法》对二级市场交易行为的调控。若以发行权规制NFT数字作品交易行为,则二次交易行为受发行权用尽的约束,实质上仍属于《著作权法》规制路径。

四、发行权在NFT数字作品交易领域的嬗变与适用

1. 适用前提:厘清网络环境下的发行权与信息网络传播权的关系

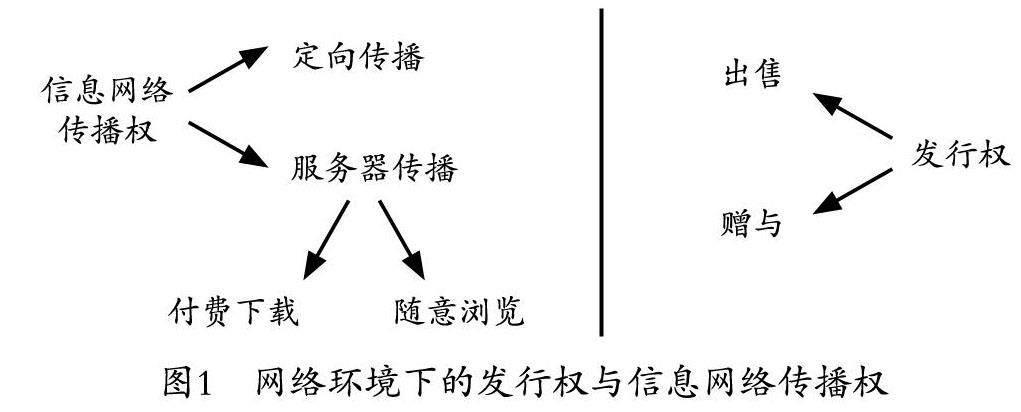

从表面看,购买者付费后即可在个人终端设备上获得一件NFT数字作品,且可以在个人选定的时间和地点自由使用、欣赏该作品,这确实符合信息网络传播权的特征,应当落入信息网络传播权的规制范畴。但此举忽视了信息网络传播权与发行权的本质区别——发行权涉及作品原件或复制件所有权的转移,而信息网络传播权涉及作品内容的传播(见图1)。申言之,发行权指向对作品的永久性占有和使用,而信息网络传播权指向对作品的暂时性使用。前者指向作品载体所有权之转移,后者指向作品内容的“可及性”。

从发行行为的内涵来看,其包含两个要件:一是“向公众提供作品原件或复制件”;二是“以出售或赠与的方式”提供。数字环境下,“出售”和“赠与”的实现通常需借助网络完成,与通过网络服务器实现的“付费下载”和“随意浏览”并不存在明显的界限。反观信息网络传播行为,大致可以分为两种。一种是通过网络定向传播,例如通过电子邮件传送作品等。另一种是基于网络服务器进行传播,即将作品置于网络服务器上供网络接入者使用。这又包含两种具体的方式,一是付费下载,即提供作品复制件的行为。二是随意浏览,即通过互联网向使用者提供作品复制件,使其在不占有复制件的情况下可以随意使用作品。对于网络定向传播及付费下载而言,将其归为“发行”不存在太大的障碍。但随意浏览行为构成发行的难度较大,原因在于仅有上传作品至服务器的行为无法构成发行,使用者点击下载或开始浏览作品才完成了发行行为。互联网技术无法控制使用者点击和浏览作品的行为,仅能控制上传至服务器的行为,但这种控制超出了传统发行权的涵射范围。

归纳起来,信息网络传播权与发行权的区别不在于复制品是否可以下载到本地,而在于持有者是否有权将下载后的复制品转让给第三人。信息网络传播权是为应对互联网技术的发展而在发行权之外单独设置的权利,沿袭了针对不同传播方式单独赋权的做法。此举在传播手段相对单一的环境中优势较为明显,但随着传播技术和手段的日新月异,分别赋权将会导致著作权法体系的混乱。需要对不同传播方式指向的权利类型进行整合,形成以发行权为核心的综合性权利类别。

2. 制度調适:细化NFT数字作品交易领域的发行权适用标准

(1)完成从“有形载体”到“作品与载体相对应”的转变。传统媒体时代,对作品载体“有形性”的要求本质上是为了使作品处于一种“使用可能性”的状态,并且可以进一步复制和传播。这是为了保证作品在流转过程中的唯一性和确定性,避免交易市场混乱。但互联网的出现和传播方式的革新降低了占有作品复制件的重要性。NFT技术可以使数字作品在交易过程中特定化,在可溯源、可验证的情况下,为发行权向网络空间拓展提供了可能。作为加盖时间戳的元数据,NFT与存储于网络服务器之中的特定数字作品具有一一对应的关系,这种对应关系可以发挥与作品载体“有形性”相似的功能,促使NFT数字作品与传统作品一样,独立地在市场交易活动中流转。申言之,NFT与数字作品的对应关系提供了一种新的可能,即促使发行权的适用基础从“有形载体”转换为“作品与载体相对应”,这种转换将作品“有形载体”的要求拓宽至“特定化的无体物”,扫平了发行权适用于网络空间的一大障碍。

(2)明确“出售”及“所有权转移”的认定标准。出售是NFT数字作品所有权转移的主要方式,应当明确出售的涵盖范围,从而明确交易行为的性质,进而保障交易安全。NFT数字作品交易中,除非存在特别约定或用户协议中有特别说明,数字商品买卖应当认定为出售,产生所有权转移的法律效果。个人用户将其作品“挂价销售”的行为也应认定为出售行为。

在NFT数字作品领域,数字作品被上传至交易平台时,推定行为主体具有转让作品所有权的意思表示。NFT技术保障了数字作品的可追溯性,NFT数字作品交易全流程及所有权变更顺序都可以被社会公众感知,交易信息被底层智能合约精准记录,买受方获得数字作品存储地址及私钥,就获得了数字作品的绝对控制权,应当认定为NFT数字作品的所有权转移至买受方。

对数字作品而言,“所有权转移”的一般形式是通过下载等途径将数字作品复制件固定于本地存储设备,合法获取者可以无期限地使用复制件。NFT数字作品存储于特定的区块链平台,购买者持有对应密钥或指定链接,有足够的能力控制和管理其购买的数字作品复制件,且可以排除他人的访问和干预,这亦属于“所有权转移”的表现。

NFT数字作品交易过程中,还需对许可与销售行为做出精准分析。不仅需要重视协议上的约定,还需结合双方对作品的控制力度进行综合判断。避免协议上规定为“出售”,实际上通过限制条件将其转换为“许可”的情形;以及协议上规定为“许可”,实际上并无时间限制且复制件脱离著作权人控制的情形。具体而言,如果协议明确将交易行为约定为“销售”,則可以直接纳入发行权的规制范畴。如果协议约定为“许可”,则需进一步分析。第一,如果NFT持有者对被许可使用的数字作品拥有无期限的使用权,则应当认定为“所有权转移”,适用发行权的相关规定。第二,如果版权人对使用期限作出明确约定且限制使用主体的处分权限的,应当认定为“许可”,适用信息网络传播权的相关规定。

3. 辅助措施:“转让+删除”技术+征收版权转售费

发行权适用于NFT数字作品交易领域需要解决一个前置性问题,即作品复制件数量会随流转次数增加逐渐增加。这一问题是技术原因导致的,仍需从技术层面着手进行解决。具体而言,NFT数字作品交易完成后,可以借助技术手段删除或销毁原本合法存在的复制件,从而确保市场中流转的作品及其复制件数量始终是唯一的。实践中已经存在这种技术,例如,苹果公司在其音乐播放器iTunes上使用了一种“Fair-Play”技术,可以保障用户将相关音乐文件发送给其他人后,其设备中的音乐备份被删除。ReDigi平台的运行方法是当二手数字作品的转让方与受让方达成了销售合同,二手数字作品的转让方同意将数字作品卖出后,ReDigi平台会将其原来设备中的数字作品传输到买受人的数据存储空间中,也就是“转让+删除”技术。[22]有观点认为,依靠技术手段无法保证数字作品交易后复制件的平行持有者数量不会增加。卖方可以在交易前将数字作品在不同设备上备份,即便随后发生了交易行为,其仍可占有数字作品的复制件,影响了待交易对象的唯一性。事实上,即便是传统作品交易,亦有可能存在卖方提前复制作品并私自占有的行为,这并非数字作品交易所独有的问题。

但是现有的“转让+删除”技术仅能保证NFT数字作品交易市场中复制件数量的恒定,无法解决数字作品转售对一手市场造成的冲击和影响。NFT数字作品与传统作品的最大区别在于其复制件与原件完全相同,其质量和内容不会发生任何损耗。在传统环境下,作品载体的质量会随时间增长和流转次数的增加逐渐损耗,甚至在流转的过程中灭失。但NFT数字作品以电子数据形式存在,无论经过多少次复制与流转,作品复制件与原件并无明显差异。此时,理性的购买人会更倾向于以更低的成本购买复制件。NFT数字作品的这一特性必然会对著作权人的利益产生影响。由此一来,著作权人必然会采取行动,通过提高作品原始价格、以授权协议取代销售协议等方式维护预期可得利益,此举必然会损害公共利益。因此,应当促进销售与版权分配之间的公平。[23]实践中已经有NFT交易平台率先行动,允许发行者在合约中设置固定比例的收益,从NFT数字作品转售中提取利润。对于该问题,可以尝试通过征收版权转售费的方式解决。通过国家干预,避免NFT数字作品原始价格被过分提高,既实现对版权主体创作成本的适当弥补,又能够维护交易市场的整体秩序。

结语

NFT技术与区块链的结合,实现了NFT数字作品在交易过程中的特定化,使其具有准物权变动的效果,使NFT数字作品明显区别于一般数字作品和传统作品,为发行权的扩张提供了新的契机。著作权的变革与完善始终与技术的进步密切相关,在数字空间引入发行权具有正当性。一方面,发行权扩张可以促进NFT数字作品交易市场的规范化发展,契合了NFT数字作品市场规模和发展前景。另一方面,发行权扩张也符合利益平衡的现实需要,可以实现多方主体的共赢。可以想象,发行权在NFT数字作品交易领域的扩张将会加持技术进步带来的市场繁荣,促进交易市场的蓬勃、有序发展。

参考文献:

[1] 姚叶,任文璐. NFT数字作品交易信息网络传播权规制路径的证成与完善[J]. 新闻界,2023(5):61-69.

[2] 戎朝,顾希雅. 评杭州互联网法院“我不是胖虎”NFT侵权案中侵权行为的定性问题[EB/OL].[2023-05-27]. https://zhuanlan.zhihu.com/p/536625450?utm_id=0.

[3] 刘维,林星成. 论NFT数字作品发行权的证成与扩张[J]. 新闻界,2023(8):70-82.

[4] 张伟君,张林. 论数字作品非同质权益凭证交易的著作权法规制——以NFT作品侵权纠纷第一案为例[J]. 中国出版,2022(14):19-24.

[5] 刘晓,李莹莹. 非同质化代币数字作品发行权穷竭原则的适用困境与纾解路径[J]. 出版发行研究,2023(4):60-66.

[6] 王迁. 论NFT数字作品交易的法律定性[J]. 东方法学,2023(1):18-35.

[7] 李逸竹. NFT数字作品的法律属性与交易关系研究[J]. 清华法学,2023(3):192-208.

[8] 首個国家级合规数字资产二级交易平台2023年1月1日启动[EB/OL].[2023-07-28].https://baijiahao.baidu.com/s?id=1753515065237404200&wfr=spider&for=pc.

[9] 张金平. 元宇宙对著作权法的挑战与回应[J]. 财经法学,2022(5):54-69.

[10] 黄波. 非同质化代币数字艺术作品的版权风险与防范[J]. 出版发行研究,2022(6):59-64.

[11] 孙山. 数字作品NFT交易的著作权风险治理[J]. 知识产权,2023(6):3-25.

[12] 余俊缘. 数字作品NFT交易的本质、规则及法律风险应对[J]. 科技与出版,2022(10):103-113.

[13] Andres Guadamuz. The treachery of images: non-fungible tokens and copyright[J]. Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2021(16): 12.

[14] 熊淼森. 论NFT对虚拟财产法律制度构建的影响[J]. 中国商论,2022(7):101-105.

[15] 宋芳斌,甘锋. NFT艺术品的风险与二元保护模式[J]. 南京社会科学,2022(8):152-160.

[16] 魏亮洁. “发行权一次用尽”原则在网络环境中的嬗变及重构[J]. 江苏广播电视大学学报,2012(1):84-87.

[17] 谢宜璋. 论数字网络空间中发行权用尽原则的突破与适用——兼评我国NFT作品侵权第一案[J]. 新闻界,2022(9):66-74,96.

[18] 米哈依·菲彻尔. 版权法与因特网(上)[M]. 郭寿康,万勇,相靖,译. 北京:中国大百科全书出版社,2009:273,291-346.

[19] 约格·莱因伯特,西尔克·冯·莱温斯基. WIPO因特网条约评注[M]. 万勇,相靖,译. 北京:中国人民大学出版社,2008:116.

[20] 邹明伟. 论电子出版物的网络出版适用发行权用尽原则的合理性[J]. 中国版权,2015(1):74-78.

[21] 焦和平. 发行权规定的现存问题与改进建议——兼评《著作权法(修订草案送审稿)》相关规定[J]. 交大法学,2015(1):34-42.

[22] 曾小强. 论数字作品网络转售中版权权利用尽原则的适用[J]. 现代商业,2018,484(3):222-225.

[23] 刘双舟,郭志伟. 论非同质化代币对数字艺术版权管理与保护的影响[J]. 中国美术,2021(4):29-32.

The "Issuance Attributes" and Applicable Rules for the Trading Behavior of NFT Digital Works

HUANG Yu-ye, GUAN Chun-yuan(Research Center of Intellectual Property, Zhongnan University of Economics and Law, Wuhan 430073, China)

Abstract: NFT digital works trading is ascending, but infringement problems are frequent. Therefore, a reasonable regulatory path is urgently needed. NFT technology promotes the specificity of the transaction object of digital works and produces the effect of quasi-property rights changes, which distinguishes NFT digital works from general digital works and traditional works and provides technical support for the expansion of issuance rights. The expansion of the right of issuance still faces many difficulties, including obstacles to the requirements of "tangible carriers", unclear criteria for "requirements for transfer of ownership", and overlapping between the right of issuance and the right of dissemination over information networks in the digital environment. Based on these, the relationship between the right of distribution and the right of dissemination over the information network in the digital environment should be clarified. In the meanwhile, refining the applicable standards for the right to issue in the field of NFT digital works trading, completing the transformation from "tangible carrier" to "work corresponding to carrier", and clarifying the determination of "sale" and "ownership transfer" are essential. With the "transfer + deletion" technology and the collection of copyright resale fees as auxiliary means, the transmutation and application of the distribution right in the transaction of NFT digital works will be fulfilled.

Key words: NFT digital work; distribution right; the right to disseminate information network; tangible carrier; transfer of ownership