从“茶文化”视角对《红楼梦》中“茶”相关词条的分类和演化比较研究

【摘 要】从现代茶学划分为茶之品类、茶之用具、茶之用水、茶之饮用方式、茶之健康、茶之俗语、茶之风俗习惯七方面,对《红楼梦》120回中112回涉及491个“茶”字及“茶”的相关词条,进行分类,归纳,解释,研究在这本文学巨著中所呈现的中华茶文化的茶之“大俗”的广泛性、普遍性与生活性和茶之“大雅”的恢弘性、精美性与艺术性,是对红学研究提供的新视角和补充。

【关键词】茶文化;红楼梦;红学;文化特征

【中图分类号】I207.411;TS971 【文献标识码】A 【文章编号】1007—4198(2024)02—223—03

引言

本文是从“红学”研究中,将“茶学”部分作为研究对象,对《红楼梦》[1]中出现的491个“茶”字进行全面完整的茶学分析,解读《红楼梦》中这491个“茶”字,深刻反映了中华茶“柴米油盐酱醋茶”“琴棋书画诗酒茶”大俗大雅的特性。接下来将对《红楼梦》中这491个“茶”字相关词条进行分类,从七个方面详细分析,并进行演化比较研究。

一、基于“茶文化”视角对“红学”中“茶”的研究

针对《红楼梦》相关茶文化的研究虽然不少,研究英译占比较大[2],涉及茶叶、器具、用水、饮茶方式、俗事俗语等的系统研究相对较少。本文运用茶学知识将其分类归纳为茶之品类、茶之用具、茶之用水、茶之饮用方式、茶之健康、茶之俗语、茶之风俗习惯七个方面,进行分析研究。

(一)茶之品类

现代茶学根据加工工艺的不同和茶树品种的适制性,将中国茶划分为六大基本茶类,包括绿茶、白茶、黄茶、青茶、红茶、黑茶。中国六大茶类的出现,是在清代,明确中国六大茶类分类的概念是在现代[3]。《红楼梦》撰书时期还没有六大茶类的概念,本文对茶品的分析,根据古今结合的方式展开。

第八回“枫露茶”,此茶制作工序繁琐,工艺复杂,在其制作过程中,需要用香枫嫩叶入甑蒸后取露水,也就是枫露。泡茶的时候把泡茶枫露点入茶中,这样茶水既带有枫叶的香气,又有露水的清新。何先成(2018)认为“枫露茶”无从考证[4],现今仍无从考证茶类。第41回六安茶,应为“六安瓜片”,产于安徽省六安市,现仍为中国十大名茶之一,此名一直沿用至今。贾母品茶的标准与现代名优茶的分析依据相匹配。第41回同时提到的老君眉,邓云乡(1984)中谈到“老君眉此名不见《茶谱》,似即珍眉中之极细者,名银毫,乃婺源、屯溪绿茶中之最细者”[5];秦沽月(2022)认为“老君眉是福建武夷山的一种岩茶”[6],按照现代茶学茶叶品质特征分析,老君眉应为独芽,原料较六安瓜片细嫩珍贵,茶汤鲜爽味更甚,滋味更为清淡,似绿茶或是白茶。

第63回女儿茶,一般指普洱茶的一种;在云南茶区,由于妇女是茶叶生产劳作的主力军,常常把她们炒制的茶称“女儿茶”,又一说为泰山附近采青铜芽当饮料,号女儿茶。

第82回龙井茶,至今仍是名优绿茶(第82回),享有“色绿、香郁、味甘、形美‘四绝”之誉,在清代为贡茶,该茶名一直沿用至今。

第77回,晴雯病重,回到哥嫂家,被苛待,且家里经济条件差。作者对茶的描述为“绛红的,也太不成茶”“尝了一尝,并无清香,且无茶味,只一味苦涩,略有茶意而已”,可以看出茶品的劣质。与55回描述茶为“一个又捧了一碗精致新茶出来”“不是我们常用茶,原是伺候姑娘的”以及六安茶、老君眉、龍井茶的描述对比,从茶品的高低映射家庭条件境况,茶品的优劣在体现家庭物质的殷实与匮乏之间深刻对应。除了茶,应该没有哪一种物质能够如此代表中国人的日常,且无论是在哪一种家庭环境中。“柴米油盐酱醋茶”的茶之“大俗”的广泛性、普遍性与生活性和“琴棋书画诗酒茶”的茶之“大雅”的恢弘性、精美性与艺术性的深刻体现。

(二)茶之用具

1.茶用具

古人对茶具的材质、器型的塑造、制作的工艺得都非常考究。第105回“珍珠十三挂……茶托二件,银碟七十六件……”贾府被抄家时,登记物件中以金银珠、绫罗绸缎等贵重物品为主,其中,“茶托二件”,是放在“镀金折盂三对”和“银碟七十六件”两种金银器之间的,可见,此处的“茶托”也属珍藏贵重物品。

全书多次提到小茶盘、茶槅、茶碗、茶盘、茶杯、大茶盘、小茶碟、茶钟、茶托等,对茶用具的称谓沿用至今。第77回“虽有个黑沙吊子,却不像个茶壶”“桌上去拿了一个碗,也甚大甚粗,不像个茶碗”。晴雯病重,回到哥嫂家,被苛待,且家里经济条件差。作者的描述可以看出茶具的拙劣。

《红楼梦》全书从茶具的搭配,茶器具的精巧与贵重程度,也体现在家世环境中,不但可看出饮茶者的身份地位,还能体现其文化修养。从茶具、茶叶使用的不同折射出书中人物身份、家世与社会地位的不同。

2.茶席

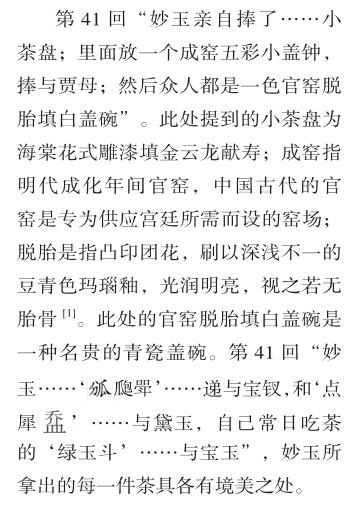

明清时期的元宵节,茶事活动尤为浓重。第53回贾母欢度元宵节时,花厅之上设茶席十来席,贾母使用的是专门的茶几(见表1),茶席设炉瓶三事、小盆景、茶盘、茶杯、小茶吊、璎珞、小瓶。贾母的茶席设计与其他人的不一样,显出身份的差别。茶席布置元素与现代茶席的布置元素几乎相近,说明明清时期中国茶席布置元素沿用至今。

(三)茶之用水

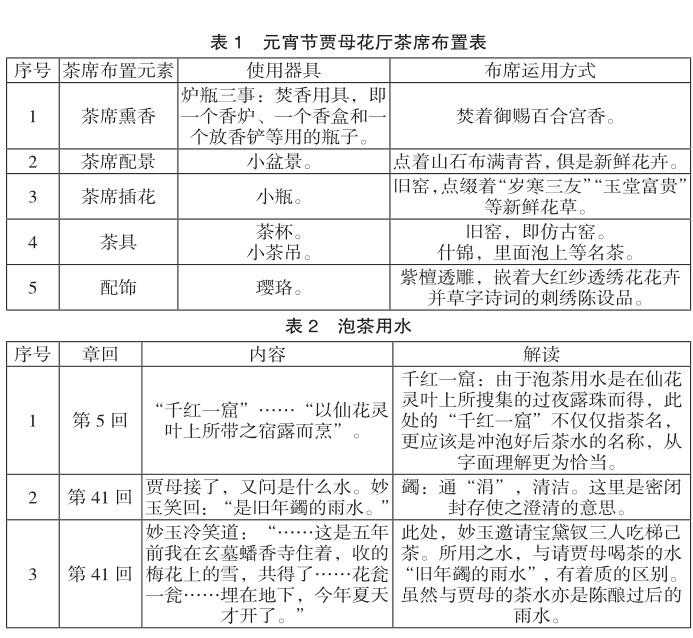

红楼梦中所描述的三处泡茶用水(见表2),每一处来源繁复,储存难得,取用美意,过程诗意,制作精巧,成就一瓯精妙的泡茶用水,对雅致生活的向往,为成就生活的诗情画意,不计功夫成本,向而往之,表明中国古人对自然的崇敬,酷爱生活的积极表现,中国古人对“茶”的重视,对茶应用的珍视。明朝张大复《梅花草堂笔谈》:“茶性必发于水,八分之茶,遇十分之水,茶亦十分矣;八分之水,试十分之茶,茶只八分耳。”现代茶艺同时表明,好茶需以好水匹配,才能相得益彰,古今一致。

(四)茶之饮用方式

第62回“史湘云醉酒后……吃“两盏酽茶”,酽茶为浓茶;第56回“早有人捧过漱盂茶卤来,漱了口”,茶卤为比酽茶更浓的茶,用以漱口用;第64回“芳官……凉水内新湃的茶”,芳官为宝玉制作的茶为“新汲井水将茶连壶浸在盆内,不时更换,取其凉意”茶汤凉而不冰。酽茶、茶卤、湃茶三种饮茶方式,今使用较少,均有恢复的实用性与文化传承的价值。

第60回“泡茶、炖口好茶来、开火炖茶”为各种迎客用茶;第73回“吃茶”“斟茶”“接茶”“奉茶”“倒茶”,这些事茶方式用语均沿用至今;第76回“烹茶”,即烹煮茶叶。第80回后,出现了8次“沏茶”,4次“喝茶”,4次“吃茶”。“茶”字的出现主要是在“柴米油盐酱醋茶”之生活性饮茶方面,而“琴棋书画诗酒茶”之精神性饮茶机会甚少,使得“茶”字出现的字数明显减少;另一方面,从饮茶方式用语习惯表述的不同,以及“茶”字出现字数的明显差距,也说明前后两部分作者的不同。

(五)茶之健康

宛晓春(2003)根据现代科学研究,茶叶具有抗氧化、降血脂、降血糖等健康作用[7]。從《红楼梦》的描述中,茶之健康表现以下几个方面。

(1)以茶清口气:第2回“浊口臭舌……必须先用清水香茶漱了口才可”。

(2)茶解腻消食,茶能通便“第41回“刘姥姥……吃了许多油腻饮食,发渴多喝了几碗茶,不免通泻起来……”

(3)茶能消食:第63回宝玉“吃了面,怕停住食”“该沏些个普洱茶吃”。

(4)茶能醒神:第80回“宝玉困倦……王一贴……快泡好酽茶来”。

(5)茶能醒酒:第62回“湘云……醉了……又吃了两盏酽茶”。

(6)漱口专用茶:第67回“秋纹倒了茶来,宝玉漱了一口”;第89回“小丫头端上漱口茶”。

中国人对于茶的健康作用已经运用到了茶叶解酒、消脂减肥、助消化、提神醒脑等方面,且这些健康用途的运用沿用至今。

(六)茶之俗语

在茶的俗语中,“茶”字的出现能够代表生活的方方面面。在以往的研究中,对于俗语研究主要是在外文的翻译中[7][8],专门针对茶相关俗语的研究相对甚少。

从第55回到第94回中,“要饭要茶”“思茶无茶,思水无水”“三茶六饭”“茶饭也不吃”“茶饭不进”“茶饭无心”“茶汤不进”“要茶要水”“问茶问水”,如此九种茶饭、茶水的表达,将茶与水、与饭并用,即泛指日常生活所需。“茶”在中国人的概念中,即“雅”也“俗”,用于日常表达,既表现文雅,又能泛指生活日常,说明茶的生活性以及与日常生活的密不可分的典型特点。

(七)茶之风俗

《红楼梦》中茶之风俗贯穿于生活的方方面面。

(1)以茶定亲:第25回“王熙凤调侃打趣黛玉说:你既吃了我们家的茶,怎么还不给我们家做媳妇?”。

(2)以茶待客:客来敬茶在《红楼梦》中表现最为丰富,在风俗描写中次数最多。例如第71回“贾母等大妆迎公侯诰命,茶毕更衣”;第83回“王太医吃了茶,因提笔先写道:……”等等。在第71回“南安太妃和北静王妃来贾府,另献好茶”,此处的客来敬茶,表现尊贵的客人茶的品质更有讲究。

(3)以茶下聘:第118回“王夫人听说李婶娘要来,想起还是前次给甄宝玉说了李绮,放定下茶,此后两人结为连理。”

(4)以茶打赏:第85回“北静王甚加爱惜,又赏了茶”,宫廷王室以“赏茶”作为一种恩赐与奖赏。

(5)以茶泡饭:第62回“用茶泡了半碗饭”。

中国自古就有“柴米油盐酱醋茶,琴棋书画诗酒茶”之说,前者指茶之俗,后者指茶之雅,《红楼梦》中对茶俗的描述表明中国茶在明清时期就已经完全融入到了中国人的生活日常,并延续至今。茶的风俗到今天依旧延续了明清时代的状况,深入到中国人生活的方方面面,融入到中国日常生活的骨髓中,随处可见。

二、结语

红学在近百年为显学[9]。但是关于“茶”研究没有系统而全面的分类与演化研究。本文研究针对“茶”展开深入的“红学”研究,以现代茶学将《红楼梦》中的“茶”词条划分为七个部分,并进行古今演化对照比较分析,对“红学”研究有了新的视角,是一种补充和细化,也有利于中国茶文化的分析研究与推广。

中华儒释道的精神内涵,中华历史、文化、艺术、哲学等方面的精神内核已深入进中华茶文化精神中,以其树立中华民族的文化自信,有表象呈现,亦有精神寄托,是一种有效途径。

参考文献:

[1]曹雪芹.红楼梦[M].北京:人民文学出版社,1996.

[2]杜雅靓,任亮娥.基于汉英平行语料库的《红楼梦》中俗语翻译对比研究[J].科教文汇(上旬刊),2011(13).

[3]姚国坤.茶文化概论[M].杭州:浙江摄影出版社,2007.

[4]何先成.《红楼梦》中的茶事与茶文化散论[J].农业考古,2018(5).

[5]邓云乡.红楼识小录[M].太原:山西人民出版社,1984.

[6]秦沽月.《红楼梦》里的茶文化[J].雪豆月读,2022(14).

[7]宛晓春.茶叶生物化学[M].北京:中国农业出版社,2003.

[8]王权.俗语日译难点分析——以《红楼梦》俗语日译为参考[J].文化创新比较研究,2022(7).

[9]佚名.胡适论红楼梦[J].读书,2022(2).

基金项目:本文系“教育部民族文化传承与创新子库—中华茶文化传承与创新职业教育专业教学资源库”项目(项目编号:2019—19)的成果。

作者简介:任敏(1984—),女,汉族,四川南充人,硕士,副教授,研究方向为茶加工和茶文化学。