一本永别的赠品

祝

舒 群

铁的门,铁的门,

是那般阴森森,

爱人啊,祝你健康,

祝你永远健康。

天的月,天的月,

是那般冷清清,

爱人啊!祝你光明。

祝你永远光明。

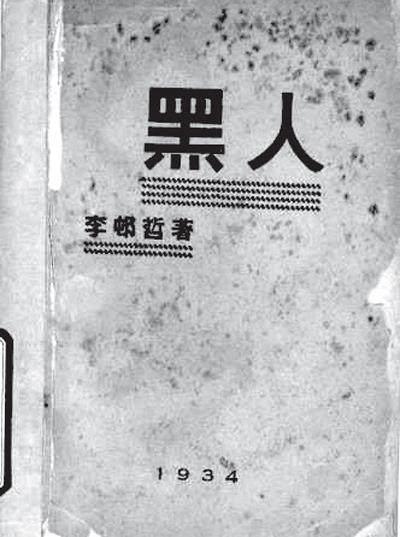

这首叫做《祝》的小诗,收录于一本1934年9月1日梅友出版社出版的、署名李邨哲的诗集《黑人》中。据学者刘福春1996年发表于《社会科学辑刊》上的《〈黑人〉——舒群的一本轶诗集》一文中的考证可以得知,《黑人》确实是舒群的诗集,李邨哲这一署名指向的也正是舒群。

舒群,本名李书堂,1913年9月20日出生在黑龙江省阿城的一个满洲镶黄旗家庭。自幼喜好国文、成绩优异的他,14岁时却因为家庭困难,无奈退学,成为一家铺面的学徒。但因为老板的刻薄狠毒,舒群主动结束了他的学徒生涯,当起了小樵夫。这时,他认识了流浪过来的朝鲜孩子果里,并在他的介绍下,认识了自己人生中的贵人——苏联女教师周云谢克列娃。在周云谢克列娃的帮助下,舒群得以重返学堂,而周云谢克列娃也成了舒群的文化老师、第一个政治老师,以及指引他走上文学道路的老师。青少年时期的舒群,一面对共产党、十月革命、列宁等有了深刻认識,参加了学校的反帝反日斗争,走上街头宣传抗日;一面大量阅读古今中外的名著,在阅读中找到了对自己影响最大的文学老师——革命作家蒋光慈。正是在这样的人生际遇下,1931年震惊中外的“九一八”事变发生后,舒群才会愤然辞职,毅然决然地参加了抗日义勇军,奔赴前线参与抗日斗争。1932年,从义勇军退伍的舒群又参加了第三国际,后秘密加入中国共产党。此后数年一直到新中国成立,不论是从事地下情报工作,还是作为随军记者前往作战前线,或是在各大文学刊物上发表有关爱国、抗日、革命的作品,舒群始终为着国家、为着人民而斗争;不管是拿着笔杆还是枪杆,这位有着强烈爱国热忱的青年始终毫不畏惧地战斗在抗战的最前线。

舒群诗集《黑人》(署名李邨哲)上海梅友出版社,1934年9月版。

《黑人》诗集出版的时间,正是舒群在青岛从事地下情报工作的时间。1934年,哈尔滨被白色恐怖笼罩着,21岁的舒群在第三国际情报站工作的特殊身份暴露了,因此不得不离开哈尔滨,转移到青岛。在青岛,舒群经人介绍,认识了时任中共青岛市委宣传委员兼反帝大同盟书记的倪鲁平,重新投入到党的地下工作中。同年5月,在倪鲁平的撮合下,舒群和其三妹倪青华结为夫妻。据王科、史建国编著的《舒群年谱》:“有时萧红、倪青华一起下厨做饭等萧军、舒群回来共进晚餐,两家人在一起和睦而融洽。”[1]可见,舒群与妻子倪青华的关系是极为融洽的。可是,好景不长,这一年中秋,国民党蓝衣社实施大规模搜捕,青岛地下党组织惨遭摧毁,数名地下党员被捕,其中,就包括舒群及其妻子倪青华。倪青华甚至于其兄倪鲁平以及时任中共青岛市委书记的高嵩是三个被蒋介石“钦定”的要犯。据此可以得知,倪青华在青岛地下党工作中,也有着相当的分量,因此才会被蒋介石“钦定”。可见,倪青华同舒群一样,都是一心为着党和国家的进步青年,他们共同热爱着文学,共同为着同样的理想信念而奋斗。被捕后,倪青华因为被蒋介石“钦定”,虽有市公安局局长王时则从中斡旋,但她同高嵩依然被特殊对待,押往济南关押,舒群则在青岛独住一间囚室。倪青华、倪鲁平、高嵩等同志在国民党的拷问下,依然否认舒群的共产党员身份,而国民党既没有掌握舒群在哈尔滨的活动,也没有更多证明舒群是共产党员的信息,因此在1935年春天,舒群从青岛监狱获释。

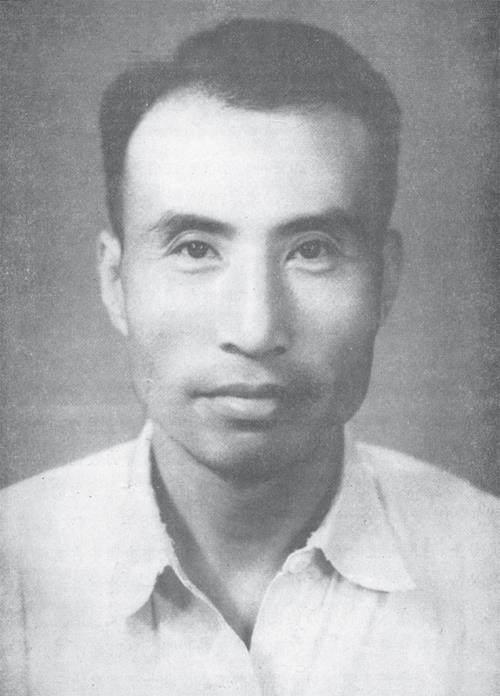

解放战争时期的舒群(在四平)

《祝》这首短诗,应该就是舒群写给自己的妻子倪青华的。《黑人》中的作品分为四辑:第一辑的六首诗歌主要是客观地描写了社会底层的人们的悲苦生活,如《卖花女》《巧妇》等;第二辑的十三首诗则多从作者的生活出发,多为作者主观的、个人情感的抒发,如《生活途上》《游子归来》等;第三辑的十一首诗则聚焦在战斗生活上,如《我们的战线》《开始射击》等;第四辑的四首诗,包括《黑人》《别了故乡》在内,则抒发了作者起来战斗的激情和决心。《祝》一诗收录于第二辑,由此可以推断出,《祝》应该是作者个人情感的抒发,“铁的门”和“爱人”不是作者的想象或是另有所指,而应该是作者现实生活中存在的物和人。此外,在《黑人》诗集的扉页上,题有“青华:这也许是永别的赠品”,说明这本诗集的出版和倪青华有很大的关系。根据此两条线索,进而可以判断:“铁的门,铁的门”应是指向监狱的铁门,而诗中祝福的“爱人”,无疑正是舒群身陷囹圄的妻子——倪青华。那么舒群是在何种条件下创作的《祝》一诗,也就不难想见了:在青岛被单独关押的舒群,望着阴森森的铁门,看着冷清清的月亮,无法抑制地想念着同自己志同道合、不知被关押在何处的新婚妻子。这个从小受尽了苦难的青年,在不到一年的时间里又经历了人生的大起大落,他悲哀地发现此刻的自己什么也做不了,他只能为爱人祈祷,祈祷爱人“永远健康”“永远光明”。这是一首读来让人动容的小诗,尤其是在了解了舒群写作此诗的背景之后,这短短五十个字背后的思念、牵挂和担忧变得更加深切和真挚。但令人遗憾的是,舒群和倪青华就此失去了彼此的消息,这样的一对伉俪却因为这次入狱,就此失散,直到1980年,舒群仍不知“青华而今安在”。

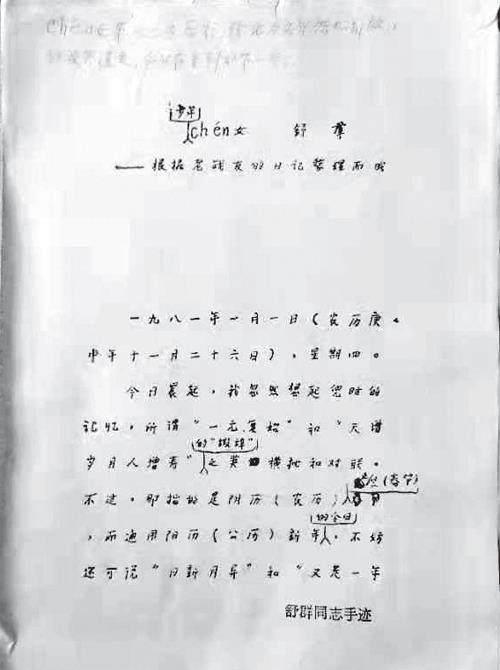

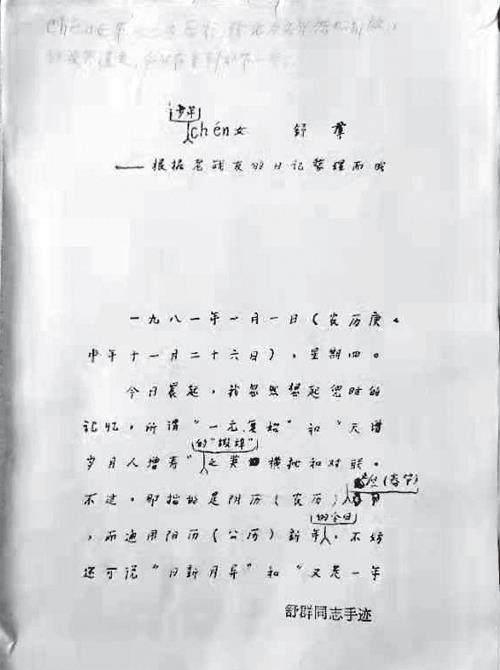

舒群手迹

但也正因为《黑人》诗集中收录了《祝》这首诗,说明《黑人》的出版时间绝不会是诗集上所写的1934年9月1日,包括扉页上的题句“青华 :这也许是永别的赠品”。同样也说明了诗集的出版不应该是在他们被捕之前。毕竟,1934年9月23日才被捕入狱的舒群,是断然不可能在20多天前的9月1日就预料到自己和妻子会有牢狱之灾的。因此,疑问也就随之产生了:为什么《黑人》的出版时间会被人为地提前?当我们试图通过诗集上已有的信息去找寻答案的时候,又会发现新的疑问:在青岛时期名唤“李旭东”、1935年之前笔名“黑人”的舒群,为何在《黑人》这本诗集上的署名是“李邨哲”呢?

学者刘福春在其《〈黑人〉——舒群的一本轶诗集》一文中已经发现了这两个疑问,但正如同作者在论文中所惋惜的一样:“写到此更是遗憾没能早一点儿当面向舒群先生请教,也更加感到了这些年提出的‘抢救现代文学史料是多么必要。”[2]这些疑问已经因为作者本人的离世,而无法得到一个准确的答复了。不过,当我们重新回到《祝》一诗写作的背景,回到《黑人》诗集出版的大致时间段,这两个问题的答案或许也能从中窥得一二。

20世纪40年代的舒群,在八路军总部任朱德秘书。

舒群手跡

舒群1935年春天得以从青岛监狱获释,既是因为倪青华等同志坚决地否认他的党员身份,也是因为舒群在哈尔滨的身份并未暴露。在哈尔滨,舒群不仅仅在第三国际从事情报的搜集和传递工作,还以“黑人”为笔名在《国际协报》《哈尔滨商报》《大同报》的副刊上发表诗和散文,而这些诗和散文,无不体现着进步的思想:或表达舒群对日伪反动统治的憎恨,或反映下层民众的苦难,或抒写自己对祖国的热爱和担忧。可见,除了舒群的共产党员身份,他的写作同样可能会给他招致麻烦——日伪反动当局正在无耻而疯狂地迫害进步作家和革命人士。而《黑人》诗集如果在舒群被捕后甚至出狱后出版,或是署名“李旭东”“黑人”,再结合诗集里这些进步的诗歌,任何的疑点都可能会招致青岛国民党的怀疑。一旦舒群在哈尔滨的身份被发现,倪青华等同志在拷问中依然不暴露舒群的努力可能就会付诸东流。据丁国成、于丛杨、于胜的著作《中国作家笔名探源》:“后来,他还用过学名李邨哲,即‘李村智者的意思。但这个‘高人一等的名字,给他的印象十分淡薄,以至于对它是什么时间用的,何处用的,都无法回忆了。”[3]舒群对“李邨哲”这个名字几乎毫无印象,而它又恰好出现在舒群的这本诗集《黑人》上,可见“李邨哲”这个名字和这次可谓是小心翼翼的出版有着极大的关联。可以推测,“李邨哲”这个名字或许只是昙花一现,那么它的出现可能就和《黑人》诗集的出版也有着撇不开的关系。

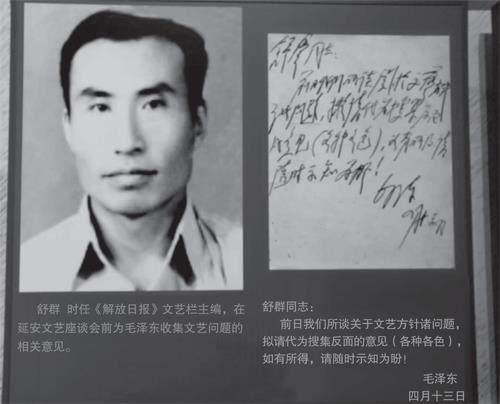

毛泽东致舒群的信

舒群

《黑人》诗集的出版,显然和这次牢狱之灾有着莫大的关联:从扉页上的“青华:这也许是永别的赠品”中就可见一斑。但可以推断的是,也正因为这次牢狱之灾,舒群才更不能暴露自己更多的信息,《黑人》出版的时间和作者的署名才会让人感到如此的诧异。虽无法得知倪青华后来是否看到过《黑人》,但《黑人》这一诗集也确实成为他们永别的赠品,这两个志同道合的青年失散在了时代的洪流之中。

(作者张冉,四川大学文学与新闻学院在读硕士)

舒群雕像,现存中国现代文学馆。雕塑者:李象群(著名雕塑家)