同出一脉 收藏两家

慧鉴堂主人

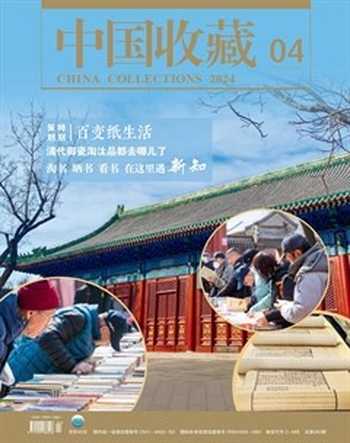

我们今天来看两封信札。一封是翁万戈致王世襄的信扎(图1),一通一页,由签字笔写于自制梅花新年贺帖上,带实寄封,落款时间为1982年12月20日。

信中所书内容释文如下:

世襄我兄:前日来到纳尔逊美术馆选竹刻及照像。今日离此到丹佛去看及选一二件(民间)竹刻,即再去圣达菲与儿女同聚过节,十二月底即归纽约。在堪萨斯间得与希克曼及威尔森(已任新馆长矣)长谈,并代兄向彼两人致意。同时在其图书馆中寻得董盦藏书画谱、仇英饮中八仙在焉。

故即制副本(四段中之二)奉上。如需再清楚之稿,可直函马克·威尔森馆长,彼可以照相方法复制也。匆匆不一,节此敬贺。年禧,嫂夫人均此。弟万戈顿首。82年12月20日。

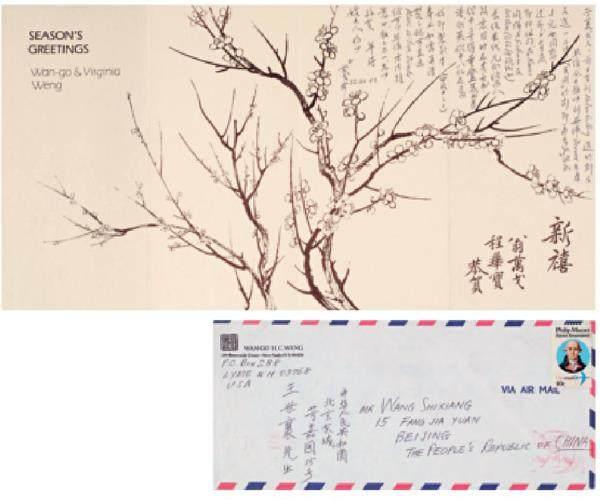

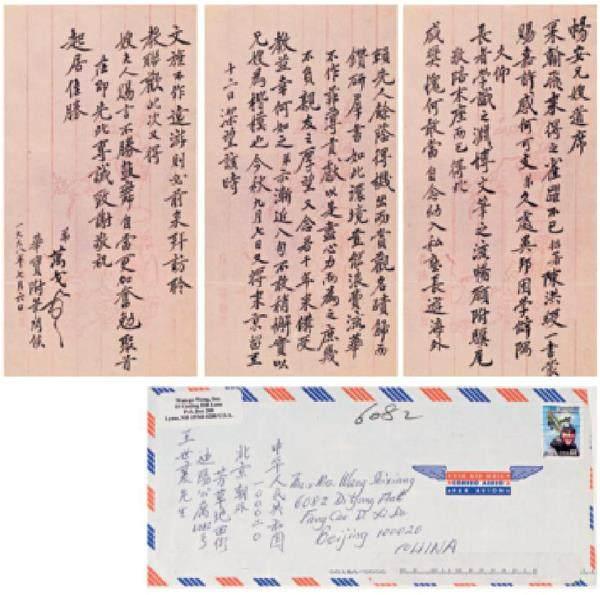

另一封则为翁万戈致王世襄的另一件信扎(图2),共一通三页,由毛笔写于薛涛笺上,带实寄封,落款时间为1998年7月6日。

信中所书内容释文如下:

畅安兄嫂道席:采翰飞来,得之雀跃不已。拙著《陈洪绶》一书,蒙赐嘉许,感何可支。

弟久处异邦,困学僻隅。久仰长者学识之渊博、文笔之流畅。愿附骥尾、敬陪末座而已。得此盛奖愧何敢当。自念幼入私塾、长游海外,赖先人余音荫、得机出而赏观名迹,归而钻研群书,如此环境岂能浪费流华,不做菲薄贡献。以是尽心力而为之。庶几不负亲友之厚望。又念若干年来备受教益,幸何如之!

弟亦渐近八旬,不敢稍懈,实以兄嫂为楷模也。今秋九月七日又将来京,留至十二日。深望该时文旌不作远游,则必前来拜访、聆教联欢。

此次又得嫂夫人赐言,不胜鼓舞。自当更加奋勉。聚首在即,先此专诚致谢。敬祝起居佳胜。弟万戈顿首。华宝附笔问候。一九九八年七月六日。

图1 1982年翁万戈致王世襄信札35.7厘米×18.5厘米

两位大藏家

由上文可见,在两封信中翁万戈均称呼王世襄为兄,可见两人的熟悉与亲密。再取古汉语意,把王世襄尊称为“文旌”,意为对方是自己人生上的向导。信中用语都是文言,全文不加标点,言简意赅又客气有加。这两封信件内容丰富,不由让人想起这两位名人的故事。

信件的书写者翁万戈(1918年至2 02 0年),原籍江苏常熟,生于上海,是清代翁同龢五世孙。他于19 3 8年赴美留学,获机电工程硕士学位后,又进入美国威斯康星大学美术系改学油画,此后一直从事绘画、摄影及电影工作。在美8 0余年,翁万戈用毕生心血守护着家族传承的珍宝,也一直致力于中国文化的传播。

19 7 9年后,翁万戈与许多中国文物专家合作,在美国、英国、加拿大等国家开展一系列活动,中华文化在海外得到了广泛传播。19 8 3 年在美国举办的中国历代竹刻展就是翁万戈、王世襄联合发起举办的,图1致王世襄的信件内容就与此展览有关。

2 018年7月2 8日,翁万戈向美国波士顿艺术博物馆捐赠18 3件文物,包括13 0 幅绘画、31幅书法、18件拓片及4件织绣。再加上他过去捐赠该馆的2 1件藏品(包括清代画家王翚的《长江万里图》),他总计向该馆捐赠了2 0 4件文物艺术珍品。另外,翁氏藏书、《翁同龢日记》手稿本和翁氏文献主要收藏在上海图书馆,另外一些重要书画作品捐赠给了上海博物馆。2 02 0 年12月9日,翁万戈在美国家中安详离世,享年102岁。

收信人王世襄(1914年至2 0 09年),字畅安,原籍福建福州,生于北京。其祖父王仁东、伯祖王仁堪、父王继曾、母亲金章、大舅金城、四舅金西厓,都是历史有载的各界名人。王世襄年少时喜欢养狗、捉兔、弄鸽子、耍大鹰,成年时虽家道中落,却玩性不改,开始钻研书画、雕塑、家具、竹刻……最终由“玩”而成“学”,成为一代收藏大家。

由于自身的坎坷经历,王世襄的收藏品也几经沉浮。他8 0岁时,转让了收藏中最重要的一批家具(买家捐赠上海博物馆);近9 0岁时夫人袁荃猷病故,他委托拍卖行拍卖143件古物,引起市场轰动。2 0 0 9年11月2 8日,王世襄先生因病在北京去世,享年95岁。

皆玩出自我

通过了解两位收藏家的生平,读者或许会产生一些疑惑,翁万戈为什么没有让他的子女亲属们继续保管这批文物,而是选择捐赠给博物馆呢?其侄子翁以钧给出了说法:“早在20年前万戈就跟我讲过:‘第一,我不是收藏家,我只是守藏家,这些东西将来肯定都要捐出去的,博物馆才是书画的应该归属之地。只有博物馆才有收藏和保管的物质条件,比保存在家里要好;第二,博物馆里有人研究;第三,博物馆可以向公众宣传传播,这才是一件收藏品最终应该发挥的功用。所以我觉得万戈的思想是要把收藏品化私为公。这是最终目的——我觉得是很高尚的。”

而王世襄毕生辛苦收藏,走向的则是另一条道路:通过收藏去学习研究。他说:“人生价值,不在据有事物,而在观察赏析,有所发现,有所会心,使上升为知识,有助文化研究与发展。”他兴趣广泛,养鸽子时,能写出《北京鸽哨》;养蟋蟀时,能写出《蟋蟀谱集成》;他收藏竹刻,就有了《竹刻艺术》《竹刻鉴赏》;收藏漆器,就有了《中国古代漆器》《中国美术全集·漆器》;收藏家具,就有了《明式家具研究》《美国中国古典家具博物馆精品选》。“ 通过收藏去学习研究”的精神使王世襄“玩物成家”,并从“玩物”到“研物”,潜心发掘各类学问,功成名就。

王世襄深刻地认识到了收藏的本质,正如其说:“由我得之,由我遣之”,“想永久保存,连皇帝都办不到,妄想者岂非大傻瓜”。其收藏品的多次拍卖,都取得了市场认可就是证明。

两位先生虽然文化基因有许多相同处,但人生经历却大相径庭。对翁万戈先生的收藏来说,偏重于充分体现文物艺术品的历史价值和科学文献价值,而王世襄先生的收藏则充分体现了文物艺术品的研究价值。

两位先生都是具有真正品格的儒家知识分子,他们不在乎外界的流言蜚语,依然我行我素,都有着明确的生活目标、坚定的理想信念和执着持久的学习研究精神。他们通过不懈的努力,历经波折活出了真正的“自我”。

守业与创业

对于所有收藏者而言,生命都是有限的,而所收藏的文物艺术品包含的价值却是长久的,每个国家、地区、民族的文物,都是世界整体的一部分,都有着重要而广泛的意义。古语有云:“天下之宝,当与天下共之”,两位先生都是世界知名的收藏界重量级人物,他们都没有选择让后代继承文物,正是由于认识到了这一点。但对于藏品的去处,二者的具体做法却大不相同:一位的藏品是生而有之,一生守护,最终无偿捐赠;一位的藏品靠终生收集,最后流散于各处。他们相同的是中华传统的文化基因、酷爱文物的精神,以及艺术理念的交流互鉴,不同的是由各自的复杂经历、环境影响、生存经验所分别形成的理想、信念与顽强的意志,因而做出了不同的选择,这无可厚非。

对于收藏界的两位大家,我们无法评论其高下之差,但可以感受他们的不同特色。二者一位是“守業”型,一位是“创业”型,其中翁万戈先生是“守业”的典范,王世襄先生则是“创业”的楷模。但他们有一点是相同的,都认为这些文物的不同归宿,一定会比在后代手中得到更好的保护和流传,也会更好的普及、宣传中华文化艺术的魅力,使中国的影响力与感召力增强,让蕴含在文物中的华夏文明在世界各地发扬光大。这同时也会推动和促进中国文物艺术品市场的发展与繁荣。据此而言,他们都是心怀大爱之人,都是值得我们学习的榜样。王世襄、翁万戈两位先生,殊途同归,形骸有尽而精神不灭,二人都对中国传统文化向全世界的传播作出了巨大贡献。他们应像自己收藏过的文物艺术品一样,被永久铭记,值得我们永远怀念。

图2 1998年翁万戈致王世襄信札12.3厘米×23.5厘米

——嘉定竹刻