新工科背景下中外合作办学应用型人才培养的多主体协同治理研究

刘景云 张益农 胡立栓 刘艳霞 唐少虎

[摘要]在分析应用型高校中外合作办学现状的基础上,提出多主体参与模式;以新工科为引领,明确多主体协同治理目标,构建基于SFIC的多主体协同治理模型;从优化起始条件、完善制度设计、突出领导牵引、建立多主体沟通渠道及迭代优化评估反馈机制等方面,提出中外合作办学多主体协同治理的优化路径,以期提升协同治理成效,更好地服务于国际化应用型人才培养。

[关键词]新工科;中外合作办学;应用型人才;多主体;协同治理

[中图分类号]G 6489[文献标志码]A[文章编号]10050310(2024)03002506

A Study on the Multiple Subject Collaborative Governance of

Applicationoriented Talents Cultivation in Sinoforeign Cooperative

Education under the Background of New Engineering Disciplines

LIU Jingyun, ZHANG Yinong, HU Lishuan, LIU Yanxia, TANG Shaohu

(College of Urban Rail Transit and Logistics, Beijing Union University, Beijing 100101, China)

Abstract: On the basis of analyzing the current situation of Sinoforeign cooperative education in applicationoriented universities, a multiple subject participation model is proposed. Taking the new engineering disciplines as the guide, the goal of multiple subject collaborative governance is clarified and the SFIC collaborative governance model is developed. From the aspects of optimizing starting conditions, perfecting institutional design, highlighting leadership, establishing multiple subject communication ways, and iteratively optimizing the evaluation and feedback mechanism, the optimization path of multiple subject collaborative governance of Sinoforeign cooperative education is proposed, in order to improve the effectiveness of collaborative governance and better serve the cultivation of internationalized and applicationoriented talents.

Keywords: new engineering disciplines;Sinoforeign cooperative education;applicationoriented talents;multiple subjects;collaborative governance

0引言

2021年9月,习近平总书记在中央人才工作会议上强调“深入实施新时代人才强国战略”,指出“坚持发展是第一要务、创新是第一动力、人才是第一资源”[1]。新一轮科技革命为我国经济社会发展带来重大机遇与挑战,也对人才资源建设提出了更高要求。人才资源建设的重要环节是高校人才培养。在中国高等教育体系中,工程教育占本科教育规模的1/3,工程科技是经济社会发展的主要驱动力[2],国家战略与产业变革迫切需要工程教育改革与创新[3]。新工科建设是教育部主动应对以新技术、新产业、新业态和新模式为特征的新经济挑战,从服务国家一系列重大战略、满足产业转型升级和新旧动能转换需求及面向经济社会未来发展的高度,在“卓越工程师教育培养计划”的基础上,提出的一项持续深化工程教育改革的重大行动计划[35]。在“复旦共识”“天大行动”“北京指南”的基础上,教育部先后发布《教育部高等教育司关于开展新工科研究与实践的通知》《教育部办公厅关于推荐新工科研究与实践项目的通知》,新工科建设由此正式启动[6],并成为新经济形势下中国工程教育的行动指南。

新工科人才不仅要具有跨文化交流沟通能力、项目组织与团队协作能力、经营管理能力及创新意识与能力,还要具有国际竞争能力和人文精神[7]。《中华人民共和国中外合作办学条例》明确指出,中外合作办学是中国教育事业的组成部分,国家鼓励引进外国优质教育资源开展中外合作办学[8]。《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020)》提出:适应国家经济社会对外开放的要求,培养大批具有国际视野、通晓国际规则、能够参与国际事务和国际竞争的国际化人才;鼓励各级各类学校开展多种形式的国际交流与合作,办好若干所示范性中外合作学校和一批中外合作办学项目[9]。国际化是高等教育领域中整合教育目的和功能并传递多元文化或全球理念的进程[10]。中外合作办学是教育国际化的重要形式[11],是培養具有国际视野和国际竞争力人才的重要途径。在新工科背景下,国际合作办学的主要目标为借助发达国家的先进教育教学理念、先进技术和一流教育资源[4],建设和发展我国高校的新工科学科专业。

教育国际化是多主体参与的过程。中外合作办学的多主体不是简单的中外高校合作叠加校企合作,而是需要跨国境、跨层级、跨部门、跨领域的协调[12]。参与主体不仅涉及国内与国际教育界,还涉及科技界与产业界中的各类主体,特别是对于高水平应用型人才培养,产教融合成为重要途径[13]。

1应用型高校中外合作办学多主体协同问题

由于多主体之间缺乏有效的协同治理模式,应用型高校中外合作办学目前存在的主要问题包括以下几个方面[1415]。

1)外方高校主要参与课程体系设置及授课,这虽然在一定程度上能够引进外方高校先进的教学理念、教学资源及教学方法,但是外方高校存在主体意识缺失与责任不到位的情况。此外,外方高校教师较少开展适于中方学生的教学方法研究,难以做到因材施教。

2)课程体系的设置由中外双方共同确认,但是没有建立在充分沟通的基础上,影响其合理性。同时,课程内容多为机械引进国外优质教学资源,虽然有助于拓展学生国际视野、弥补文化差异,但是没有进行有效协同及各自优势的融合研究。

3)办学过程中的合作以教学为主,无法进行全面的产学研融合,境外高校和产业优势对国内高校学科建设与发展的促进作用有限。

4)长期以来,我国高校的外语教学以英文为主。因此,如果合作高校来自母语非英语的国家,那么中外合作办学专业的学生在大学期间既要完成语言学习,还要完成外方的专业课程学习,学习任务和压力比较大。同时,语言问题使双方教师的沟通协调存在障碍,对合作办学产生不利影响。

为解决以上问题,需要对多主体进行协同治理[16-19]:首先要在新工科建设需求下对办学多主体进行明确界定,然后构建多主体协同治理模型,进而探索中外合作办学多主体协同治理的优化路径。

2多参与主体的界定

北京联合大学是北京市属应用型大学,坚持学以致用,定位于高水平应用型人才培养。学校服务于“一带一路”倡议,开展中外合作办学,获批俄罗斯乌拉尔交通大学中外合作办学项目和北京联合大学俄交大联合交通学院中外合作办学机构。本文以北京联合大学俄交大联合交通学院为例,在新工科建设行动纲领指导下,结合学校人才培养定位、先进教学理念及优质国际教育资源,探讨国际化应用型人才培养过程中多主体协同治理问题。

北京联合大学俄交大联合交通学院合作办学专业采用“4+0”培养模式,课程与学时设置达到教育部要求的“4个1/3”:引进的外方课程占全部课程的1/3以上,引进的外方专业核心课程占全部核心课程的1/3以上,俄方教师承担的专业核心课程的门数占全部课程的1/3以上,俄方教师承担的专业核心课程的教学时数占全部教学时数的1/3以上。

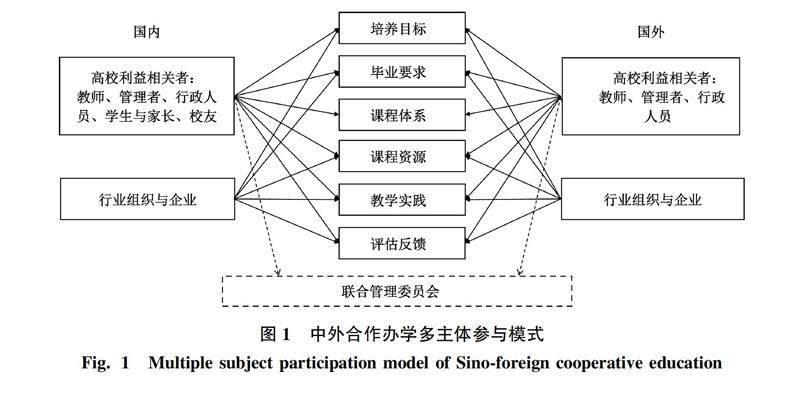

北京联合大学在2023版培养方案中全面深化OBE理念,推进“学生中心、产出导向、持续改进”的中国工程认证教育理念,强调基于国家社会与教育发展、学校特色与定位、学生个人能力与发展、家长与校友期望、产业发展与职场需求确定培养目标。同时,学校制定了人才培养方案合理性评价机制与实施办法,规定内部评价的调研对象为在校生、专业教师、校内专家、教学管理人员,外部评价的调研对象为在校生家长、校友、行业企业专家、用人单位和学生实习单位等利益相关者。在中外合作办学过程中,参与主体包括国内高校利益相关者(教师、管理者、行政人员、学生与家长、校友)及行业组织与企业,国外高校利益相关者(教师、管理者、行政人员)及行业组织与企业,此外,联合管理委员会负责沟通协调。在“去行政化”背景下,政府层面多以宏观政策法规及评估等形式参与中外合作办学,高校在办学实施过程中具有较强的自主性,多主体在人才培养过程中的协同多为微观层面。因此,本文所界定的多主体不包括政府,同时也忽略了影响较小的因素。多主体参与协同的环节包括制定培养目标、明确毕业要求、构建课程体系、建设课程资源、组织教学实践、开展评估反馈。中外合作办学多主体参与模式如图1所示。

3基于SFIC的多主体协同治理模型

本文拟在新工科建设理念指导下,定位于国际化应用型人才培养目标,基于起始条件(starting conditions,S)、催化领导(facilitative leadership,F)、制度设计(institutional design,I)、协同过程(collaborative process,C),即SFIC模型,构建中外合作办学人才培养的多主体协同治理模型,以解决高校在中外合作办学过程中由于多主体缺乏有效协同所遇到的问题。

3.1多主体协同治理目标

立德树人是教育事业的神圣职责[20],是中外合作办学的根本任务[14],也是多主体协同治理的最高目标。治理包括行动者、关系、制度和过程等关键要素[16]。协同治理是一种有利于聚合多方力量、多种元素和多样资源的管理模式,走在理论前沿[2122]。围绕立德树人根本任务,以“引进一流教育资源、课程资源和师资条件来建设和发展我国高校的新工科學科专业”[4]为指导,提升教学水平、优化课程体系、建设国际化课程资源和具有国际视野的师资队伍,从而培养国际化应用型人才,是多主体协同治理的目标。

3.2基于SFIC的多主体协同治理模型构建

本文根据新工科多方合作教育模式,结合高校中外合作办学现状,在确定的多个主体参与模式的基础上,围绕治理目标,建立基于SFIC的多主体协同治理模型[19],如图2所示。

起始条件是合作开始的条件,主要包括合作动因、参与主体资源权力不平衡、合作意愿。从中方角度,国家支持中外合作办学的教育国际化方式,并予以办学自主权,同时,产业界需要国际化人才。因此,服务于国家战略、满足产业界需求、提升自身国际化水平与竞争力是国内高校开展中外合作办学的动因。从外方角度,推动全球化发展、拓展海外教育市场、提升国际声誉等是外方高校参与合作办学的动因。合作办学涉及的中外高校、行业组织与企业等多方参与主体,在治理中角色各异,职责与权力不同,教育理念与文化存在差异,资源投入不均衡,信息不对称,造成治理中存在失衡现象。同时,中外双方主体都有国际化人才培养的共同目标,从而促进达成合作意愿。这些因素成为影响中外合作办学多主体协同治理的起始条件。

3.2.2制度设计

制度是多主体协同的基本协议和规则,对于合作过程的程序合法性至关重要。制度包括政府宏观层面的中外合作办学规章制度、管理文件等,也包括中外高校之间、高校与行业组织和企业之间的合作协议与细则,规定了参与主体的行为规范。制度设计必须明确参与的开放性、规则制定的清晰性和过程的透明性,以保障中外合作办学在公开、公平、高效的系统环境下运行。

3.2.3催化领导

领导对于制定和维持明确的基本规则、建立信任、促进对话及探索共同利益至关重要,包括“引导”和“授权”的领导方式。高校在中外合作办学过程中,从宏观层面,应符合国家政策导向;从学校层面,应充分发挥校级领导作用,促进决策与激励;从院级机构层面,应充分沟通与协调,推动各主体有效参与协同治理,达成合作共识。

3.2.4协同过程

协同过程是一个分阶段的迭代循环过程,包括面对面沟通、建立信任、过程投入、达成共识、阶段性成果5个阶段。第一,中外双方高校需要通过面对面沟通建立信任、相互尊重、共同理解,这是合作的必要条件。现代信息技术使沟通更加高效和便捷,沟通方式包括线上、线下等。第二,协同过程是多主体之间建立信任的过程,协同治理目标的实现需要建立在信任的基础上。第三,过程投入是协同合作最重要的因素。在此过程中,中外双方高校的多主体首先对彼此依存关系具有共同认知,并寻求持续合作;其次能够明晰合作中各自的权力与职责,各司其职;最后,能够互惠互利、求同存异,但不能顾此失彼,应开放包容地寻求各方利益平衡。第四,中外双方高校对合作办学的育人目标、存在问题与解决方法、共同价值达成共识。第五,中外双方高校形成育人成效、持续合作机制及共同解决问题机制等阶段性成果。

3.2.5评估反馈

评估反馈,即对中外合作办学协同治理效果形成评估反馈机制,评价治理效果是否达到了治理目标,并及时反馈协同治理中出现的偏差,不断优化协同过程,迭代循环,持续改进。在该过程中,各主体需要不断关注共识达成情况,检验阶段性成果,保证协同过程不偏离治理目标,并落实多主体职责,及时解决中外合作办学中出现的各种问题,提升治理效果,从而达到协同治理的目标。

4中外合作办学多主体协同治理的优化路径

在SFIC模型框架下,中外合作办学多主体需要建立协同渠道,达成合作共识,并不断优化,共同致力于国际化应用型人才培养。本文基于新工科与工程教育专业认证的核心理念,突出“理念引进、观念融合”,提出协同治理优化路径。

4.1优化起始条件,缩小主体资源权力不平衡在中外合作办学过程中,高校要明确受教育对象的天然属性,即青年人成才的发展需求,遵循学生在素质、能力、心理方面的客观成长规律,并借鉴和融合外方先进的教育教学理念和人才培养观念,注重实事求是、合理性与可执行性。在中外合作办学事业中,中外双方高校具有较强的合作意愿,是协同治理的主要责任者。在合作初期,中外双方高校的投入可能不平衡,需要通过寻求协同治理的目标,提升外方高校参与度,使其与中方高校共同主导培养方案的制定,输出先进教学理念,并结合中方高校的定位与学生的特点优化课程体系,以学生为中心,开展课程设计与教学,协助中方高校建设国际化课程资源及培养师资,进一步优化起始条件。此外,中外双方的行业组织和企业单位是合作办学的重要参与方,在合作初期,以中方企业为主导。通过多主体协同治理,可进一步提升外方行业企业的参与度,特别是在制定培养目标和毕业要求、建设课程案例资源及实践教学过程中,充分发挥外方产业界优势,推进全方位产教融合。同时,在传递多元文化的教学过程中,应求同存异、相互包容,减少文化差异对人才培养带来的影响。

4.2完善制度设计,保障合作办学公开高效运行

中方高校应立足当前学校发展现状,加强中外双方对话,统筹合作资源,完善合作办学的措施和细则。在微观层面,在现有制度规则与合作协议的基础上,高校应围绕协同治理目标,征集多方参与主体的意见和建议;在国际视野层面,高校应在应用型人才培养与科研合作方面进行协同制度设计,建立平等协商机制,进一步明确各参与主体的权责。同时,中外双方高校应制定合作办学激励制度,实施激励措施,鼓励各主体积极参与协同治理;建立中外双方校级、院级及师生信息沟通与资源共享保障制度,为协同过程中拓展沟通渠道打好基础。此外,基于产出导向理念,除课程建设与教学实践等环节之外,中外双方的行业企业应切实参与人才培养目标的制定,提出期望和培养建议,并及时进行育人效果的评价与反馈。在补充和完善上述制度的基础上,进一步推进评估反馈机制,促进制度的公开与透明,为中外合作办学多主体参与提供全方位保障。

4.3突出领导牵引,充分发挥主导作用

中外合作办学是由上至下的系统性事业,在推进过程中需要全局统筹和综合协调,因此各层级领导的牵引作用必不可少。领导是多主体进行合作协商的关键因素,对推动合作发展具有决定性作用。高校是中外合作办学的主要责任者,应从两个层面發挥领导的主导作用:在校级层面,应加强中外双方高校校级领导对话,明确合作办学协同治理的目标,统筹制定协同制度、激励制度及整改退出规则等,均衡各方资源投入,签订合作协议,激励与引导多主体积极参与协同治理等;在院级层面,领导主导与组织多方参与协同治理的具体实施工作,如主持多主体面对面对话,统筹协同治理过程中的问题及其解决方案,推动各主体有效参与协同治理,并达成合作共识等。

4.4建立沟通渠道,加强协同过程

高校应建立多主体沟通渠道:借助互联网信息技术建立虚拟教研室,组建中外合作办学教学研究团队,建立中外双方教师和企业导师的数字化虚拟联系方式,开展教学与科学问题研究,解决中外合作办学中的真问题,促进学科发展;完善中外双方高校的领导、行政人员、教师、学生之间的网络沟通渠道,提高信息反馈的实时性与高效性;引进外方教师来中方授课,建设国际化师资队伍,并推广国际课程本土化成果;充分发挥外语教学中心的作用,鼓励外语教师开展专业教学研究,具备“外语+专业”双重素养,从而在教学实践中发挥重要作用;鼓励教师到外方高校访学,提升国际视野,加强语言沟通能力。此外,高校在人才培养过程中,应充分考虑国家战略和产业需求,建立学生家长及校友反馈渠道,并接受监督。

4.5建立

评估反馈机制,实现良性循环中外双方高校对中外合作办学人才培养过程中多主体协同治理的效果进行评估,通过闭环反馈,对协同治理过程进行优化和改善,实现良性循环。评估反馈环节同样是多主体参与的过程,包括中外双方高校利益相关者、行业组织和企业等。评估反馈机制主要从对话沟通是否有效、是否达成共识,取得的阶段性成果如何,以及是否形成了有效机制等方面,对照协同治理目标及时调整偏差,落实多主体职责。另外,高校应采取相应的整改措施,甚至执行退出机制,以保证中外合作办学多主体协同治理不断优化,持续改进。

[参考文献]

[1]习近平.深入实施新时代人才强国战略 加快建设世界重要人才中心和创新高地[J].求是,2021(24):4-15.

[2]吳岩.新工科:高等工程教育的未来——对高等教育未来的战略思考[J].高等工程教育研究,2018(6):1-3.

[3]钟登华.新工科建设的内涵与行动[J].高等工程教育研究,2017(3):1-6.

[4]林健.面向未来的新工科建设——新理念、新模式、新突破[M].北京:高等教育出版社,2021:4,54.

[5]王章豹.我国高等工程教育本科专业结构调整的历程、特征与展望[J].上海交通大学学报(哲学社会科学版),2023,31(7):122-140.

[6]黄泽文.“新工科”课程思政的时代蕴涵与发展路径[J].西南大学学报(社会科学版),2021,47(3):162-168.

[7]蒲清平,雷洪鸣,王馨瑶.新发展阶段、新发展理念、新发展格局视域下新工科建设的三重逻辑[J].重庆大学学报(社会科学版),2021,27(4):160-170.

[8]国务院.中华人民共和国中外合作办学条例[EB/OL].(2019-03-02)[2023-11-10].https://flk.npc.gov.cn/detail2.html?

ZmY4MDgwODE2ZjNlOTc4NDAxNmY0Mjg3OTAxMzA1NTM.

[9]国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)[EB/OL].(2010-07-29)[2023-11-10].https://www.gov.cn/jrzg/2010-07/29/content_1667143.htm.

[10]菲利普·阿特巴赫,姜川,陈廷柱.全球化与国际化[J].高等教育研究,2010,31(2):12-18.

[11]李岩,沈岩莉,韩鹏,等.面向中外合作办学的新工科专业课程思政建设[J].电脑与信息技术,2023,31(5):119-121.

[12]王娟,雷蕾.新时代高职教育中外合作办学协同治理的动因、机理及路径[J].职教通讯,2023(2):65-71.

[13]李高建,崔萍,惠熙文.地方应用型高校产教融合的现实需求、困境与路径研究[J].高教学刊,2023,9(30):87-90.

[14]周泓,潘芳芳,刘斯,等.我国中外合作办学项目的现状与问题分析[J].北京联合大学学报(人文社会科学版),2020,18(3):96-105.

[15]伍宸,宋永华,赵倩.“高水平中外合作办学”的理念与实践[J].中国高教研究,2017(2):29-31.

[16]余军华,袁文艺.公共治理:概念与内涵[J].中国行政管理, 2013(12): 52-55.

[17]李毅.国际视野下中外合作办学的治理[J].北京大学教育评论,2008,6(2):186-187.

[18]严孟帅.国际视域下的“教育治理”:治理、组织与路径[J].现代教育管理,2018(2):112-116.

[19]ANSELL C,GASH A.Collaborative governance in theory and practice[J].Journal of Public Administration Research and Theory, 2008, 18(4):543-571.

[20]教育部课题组.深入学习习近平关于教育的重要论述[M].北京:人民出版社,2019:20-21.

[21]周勇军,肖琦.从行政管理到协同治理:“去行政化”背景下高校管理协同模式的建构与优化[J].江西电力职业技术学院学报,2020,33(12):59-60.

[22]陈朋亲,毛艳华.粤港澳大湾区机场群协同治理:理论框架与优化路径[J].哈尔滨工业大学学报(社会科学版),2023,25(4):142-149.