石臼湖的金光

徐峰

石臼湖是近年南京及周边城市游客常去的一个网红打卡地。石臼湖水面平滑如镜,遇天气晴朗之日,云彩映在湖中,煞是好看。或逢水低,湖草出露,风吹草伏,置身草海,仿佛进入了宫崎骏漫画里的龙猫草原,引来年轻博主拍片无数。吴敬梓曾有诗曰:“石臼湖中春水平,石臼湖边春草生。”

石臼湖畔的高淳是一个边县,东部是山乡,西部是圩乡,虽然此地长期以来经济发展不比中心城市,然而一种舒缓的、诗和远方的精神气质却始终流淌在石臼湖流域。

早在六千年前,在南京的南部有一个范围极广的丹阳大泽,西起安徽芜湖,东至高淳东坝、下坝。丹阳泽地势平坦、河湖不分,在地质学上被称为河湖相沉积地层。在漫长的岁月中,受到地质地貌、气候气象、水文等自然因素影响,河流携带的泥沙在沉积动力减小的区域沉积下来,逐年淤积,丹阳大泽逐渐变浅,加上人为围湖造田,大泽最后只剩下南漪湖、固城湖、石臼湖三个较大一些的湖泊。

地理环境深刻塑造着人类社会。 如此广袤的湖泊横亘于此,势必对此地的生产生活造成巨大的影响。石臼湖畔有一个薛城遗址,考古发现揭示了石臼湖畔先民的远古时光,各类遗迹遗物默默诉说着人地关系。薛城先民日出而作、日落而息。他们收集湖边湿地中生长的芦苇,以芦苇为骨,外部裹泥,挖出基槽,建成墙体,住在茅草屋中。平日以捕捞狩猎为生,广袤的丹阳泽为薛城先民提供了用之不竭的水生资源:鱼虾、龟鳖、螺蚬、菱角、莲藕等。考古工作者也在薛城遗址发现了先民死后的归所—人们被埋在一处人工堆筑的台地上,墓葬分布密集,常有打破关系。可见,距今五千多年前,薛城存在一个集体关系非常紧密的氏族社会。从墓中的随葬品种类和数量可知,这个小型区域社会中的人际关系相对平等,贫富分化程度低于同时期的环太湖地区。从考古学研究的视角来看,石臼湖畔的史前社会复杂化程度还没有达到所谓的“文明”标准,或者离早期国家的门槛还有些时间距离。原因有很多,最主要的原因是此地渔捞经济在生业经济中占比较高。和稻作经济相比,渔捞经济不利于经济的累积性发展,剩余产品和人口增长缓慢,社会分工程度低。倘若按照当前考古学界文明探源背景下的进步主义叙事,石臼湖地区的史前社会还没有进入文明社会。这听起来是否令人沮丧?然而在美国学者詹姆斯·斯科特(James C. Scott)眼里,这实在没什么值得叹息的。斯科特对那些处于文明和早期国家门槛之外的社会给予了特别的敬意。在他看来,未被“文明”编织的人群(如水上人、山民)享有着农耕人群只能奢望的自由。那些处在发达考古学文化周边的人群曾经有过一段自在的流金岁月,享受着一种古朴的自由。在史前时代的石臼湖上,定然存在过一幅又一幅落霞中渔民撒网捕鱼的画面,就像诗人孔昭云所描写的:“满船落日漾青荷,浪涌金山一点螺。”

诚然,丰水的环境会为人类提供丰富的水生资源。但是,频发的自然灾害也缓缓对当地人群的心理和信仰产生着塑造作用。高淳是上游皖南山洪泄入长江的走廊。历史上的高淳“圩堤尽溃,民舍漂没”“船达于市,鱼穿树梢”的现象是不少的。或许正因如此,高淳的水神信仰非常浓郁。一般来说,凡是与水有关,必有“龙”的观念出现。何以如此呢?靠湖而居,赖湖而生,都仰仗一个人类构想出来的自然神灵的佑护。“龙王”于是诞生了。人类为其塑像、建庙,朝拜之、祈求之,换取福祉和平安。

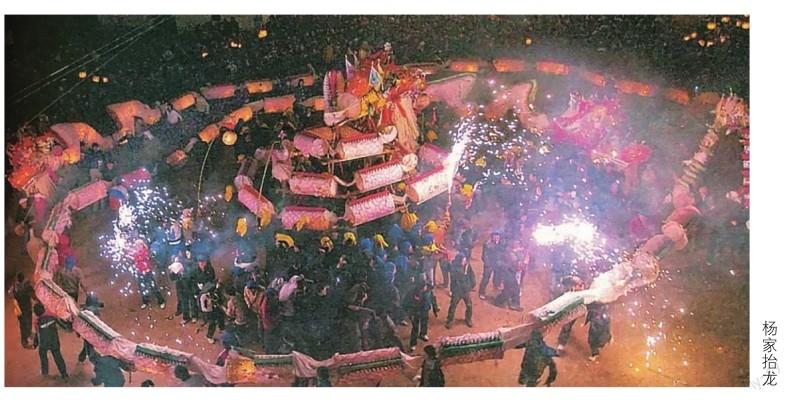

在今天高淳西北长乐村(本名“长芦”),有一处地方叫“芦溪”,乃高淳第三溪。芦溪镇在西北,濒石臼湖。唐五代之前,只有来自五湖四海、随水漂泊的渔民临时落脚,一年到头与风浪搏击,生活环境极为险恶。经南宋、明清,移民渐多,芦溪慢慢发展起来。芦溪有龙王庙,始建于明代。该庙坐东朝西,面对龙潭。庙内神龛上方高悬“英灵第一”的匾额,上饰龙凤戏珠图案。两侧悬挂红色帷帐,帐内依次供奉东、西、南、北、中五方龙神灵位,肃穆庄严。因龙神信仰也衍生出许多相关民俗活动,比如“抬龙”。清代末年淳邑贡生、广东揭阳知事施文熙在《观灯古歌》中歌咏杨家抬龙:

芦溪村在石臼旁,东村夏姓西村杨。

环湖成圩田可稼,杨家乃有潭深藏。

传说有龙在潭底,当年昂首欲腾扬。

胡髯毕现冻云飞,控作真形卦在旁。

春灯喜采龙时巡,奉若神灵岁祈骧。

化身三现交衢舞,代鼓鸣金亦驯养。

离芦溪不远的薛城,也有龙王庙。今薛城遗址的对面有薛城古社、祠山庙和龙王庙,三座庙宇相连,核心主题都与水神信仰有关。祠山庙中供奉的是“祠山大帝”,大帝指的是西汉时人张渤,死后封神。张渤生前系一名水利官员,因公殉职。祠山大帝的信仰自唐宋以来广泛流布于皖、苏、浙、闽、赣等东南地区,“盖神之庙祀几遍江南”。翻阅史料,可知祠山大帝的信仰叙事纷繁复杂,如同乱作一团的毛线,有典型的“层累地造成”的神话特征,但深层结构还是与治水有关。拿薛城的祠山庙来说,庙中匾额书写四个大字“绩奠九州”。庙门上挂着一副近年的对联:三过其门虚度辛壬癸甲,八年于外平成河汉江淮。这说的都是夏代开国国君禹的事迹。《尚书·皋陶谟》:“娶于涂山,辛壬癸甲。”在张渤的治水神话中,甚至有“禹治洪水,化为熊。涂山氏往,见禹方作熊,惭而去”的翻版故事。庙中案上摆放着祠山神魁头,系龙首和龙鳞形状,涂以金漆,龙鳞之间插置了一个牌子,上书“祠山大帝”。出巡时由扮演者肩扛游行,平时在庙里供奉。

水神信仰僅仅是高淳丰富的民间宗教信仰的一部分而已。高淳虽在地理位置上是边县,但在民间宗教信仰方面却绝对是中心,是人类学和民俗学者青睐的田野场域,因为社会新陈代谢的节奏慢于中心都市,很多古老的传统反倒在此地得以沉淀和延存。这颇有些“礼失而求诸野”的意味。

水产业亦可见高淳历史传统的古今一体。不同于历史上很多地区生业方式曾由采集、渔捞向农耕转变甚至被后者替代,高淳地区从史前时期即已开始的渔捞经济传统一直有很好的传承。民国时代一份高淳渔业报告指出:“石臼湖在县境之北,俗称北湖。长约五十里,阔约六十里……盛产银鱼,沿湖捕鱼最盛之村庄为武家嘴、中保、后保、薛城、长乐、肇倩及唐倩七处。”而近年提到高淳,除了桠溪国际“慢城”声名在外,大家提及最多的是螃蟹。从20世纪80年代后期开始,高淳鼓励引导百姓开展螃蟹养殖,探索开发出住“水草塘”、吃“三荤三素”的生态养殖模式。通过生态养蟹,高淳百姓走出了一条共同富裕之路。我在薛城发掘期间,常于晚上散步农村河岸上,月色湖塘,有蟹爬之声。也曾在渔户家中,见到捕鱼虾的地笼,那笼上悬挂的网坠,其形态竟与遗址出土的红陶网坠惊人的相似。

今天是一个普遍“内卷”和“焦虑”的时代,“诗和远方”常被人们挂在嘴边。把老庄作为方法,把慢当作节奏,生存的方式存在着另一种可能。明末清初高淳诗人邢昉《晚渡石臼湖二首》中所写的“出浦即乘风”“人烟聚远空”“一望青山色”就表达出一种远离尘世即自由的心情。

如果我是一名电影导演,要用一个镜头表现高淳的意象,我想镜头的起点是被夕阳余晖铺上细金、明镜一般的石臼湖,徐徐转到薛城遗址出土的一件陶龟,再转到祠山庙里魁头的金鳞、月夜的湖塘,最后转到桠溪国际慢城的折纸《斐波那契蜗牛(Fibonacci Snail)》身上。

(作者为南京师范大学文物与博物馆学系教授)