从庄连山春秋墓地看镇江大港周代遗址群的“中原文化因素”

刘敏

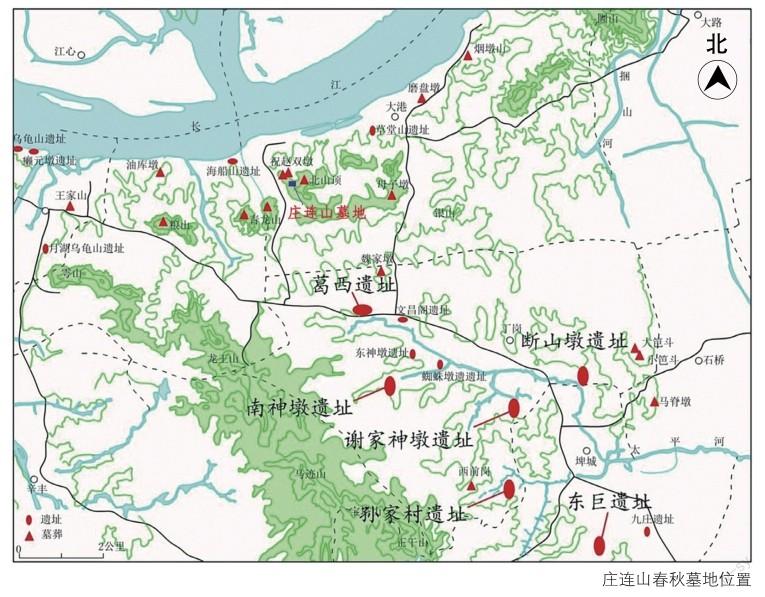

庄连山为镇江大港双墩南侧的高地,地处大港沿江山脉,属宁镇山脉分支。大港沿江山脉北侧为长江,南侧与宁镇山脉另一分支水晶山之间为一片广阔的丘陵地带。这片丘陵地带分布有众多商周时期台形遗址及墓葬,包括断山墩遗址、孙家村遗址和烟墩山、母子墩、北山顶、双墩、青龙山、粮山、王家山等商周大墓。

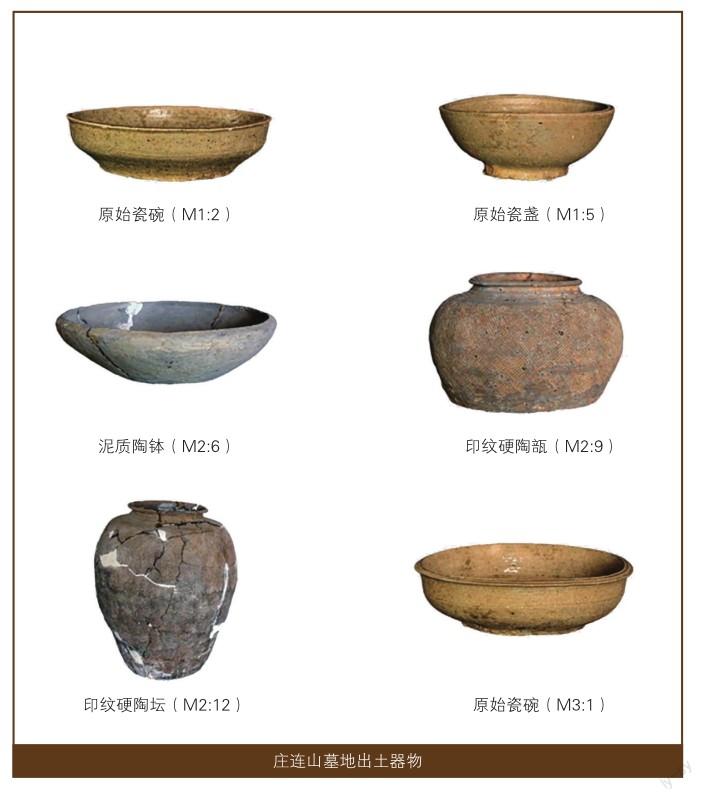

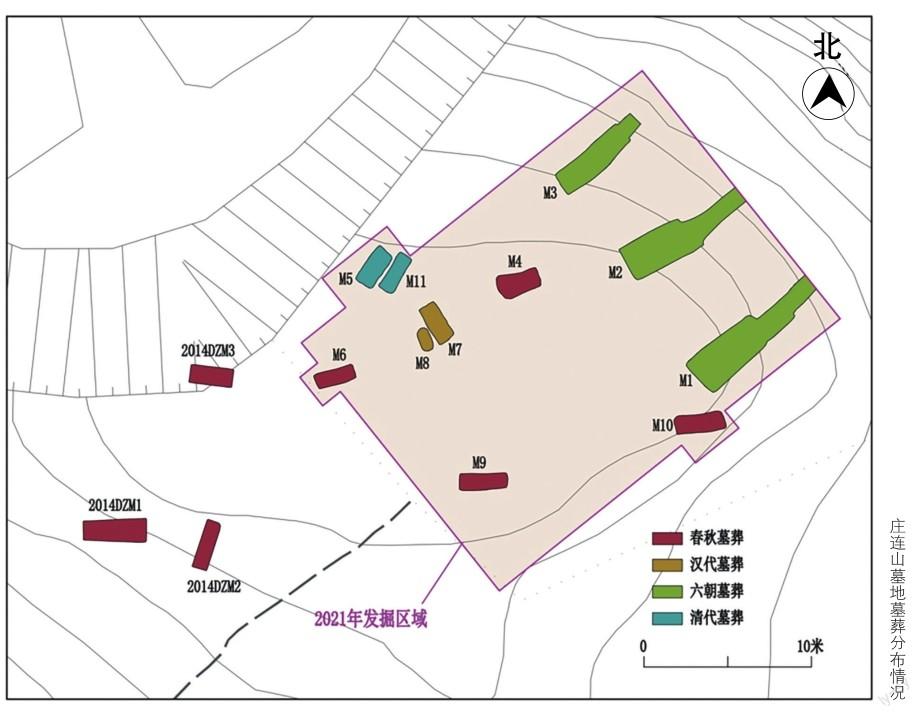

2014年10—11月,镇江博物馆考古部对庄连山春秋墓地的西南部分进行了抢救性发掘,发现3座墓葬、2座灰坑。墓葬为竖穴土坑墓,随葬有少量硬陶器、原始青瓷、青铜器等,墓葬年代推测为春秋中期。2020—2021年,镇江博物馆考古部又对庄连山春秋墓地剩余部分进行了发掘,再次发现春秋时期竖穴土坑墓葬4座。至此,墓地内经发掘的春秋时期竖穴土坑墓葬共计7座。

庄连山春秋墓地周边的烟墩山、母子墩、北山顶、双墩、青龙山、粮山、王家山等商周高等级墓葬目前大多学者称它们为土墩墓。根据《中国考古学·两周卷》中的定义,土墩墓“是西周时期江南地区的一种特殊埋葬方式”。“土墩墓”一词最早见于邹厚本先生1978年发表的论文,他在镇江地区主持发掘了多座土墩墓后,从墓葬形式、年代等方面对这类墓葬作了总结,把它们的特点概括为:平地起封,埋于熟土之中;无坑;一墩一墓或一墩多墓;年代为商代—战国。这类墓葬主要分布在江南地区,故又被统称为江南土墩墓,以此区别于北方地区后来出现的带有大型封土的墓葬。

在土堆之上建造墓穴,适合南方河湖较多、地下水位较浅的地区,因而土墩墓成为商周时期江南地区主流葬俗,仅宁镇地区就密集分布有土墩墓上千座。根据分布情况,大多数学者认为土墩墓属吴越特有的葬俗。庄连山春秋墓地土坑墓的形式迥异于宁镇地区商周时期主流葬俗。

墓葬形制

早年发掘清理的大港沿江地区商周墓葬,根据已发表的考古报告或简报资料来看,发掘者在对其定名时大多未采用“土墩墓”的叫法,多按照年代或墓室构成材质命名,如丹徒北山顶春秋墓、丹徒粮山春秋石穴墓等;也有部分直接以“土墩墓”命名,如《江苏丹徒大港土墩墓发掘报告》《江苏丹徒镇四角墩土墩墓第二次发掘简报》《丹徒镇四角墩西周土墩墓发掘报告》等。

同一地区同一年代的墓葬出现两种不同的叫法,说明当时大家对“土墩墓”的认识存在一定差异。近年来,学术界对大港沿江地区商周墓葬在分类对比时已默认将其划分至“土墩墓”这一类别中。从近年发表的考古简报可知,这一地区这一时期的墓葬除个别封土被破坏,大多有呈馒首状的土墩,如烟墩山二号墓“封土墩外观原呈馒头形”,丹徒青龙山春秋大墓“封土外观呈馒首状”,双墩“一号墓为西边一座,外观呈馒头状”,“二号墓为东边一座,外观呈馒头形”。另有个别墓葬虽未明确写明馒首状等特征,但从描述可知其外观形状应与土墩墓相同。

大港沿江地區商周墓葬是否都为土墩墓?按照目前的资料,墓葬从外观看多为馒首状,也多为平地起封,但符合“在封土中筑墓”这一条件者甚少。

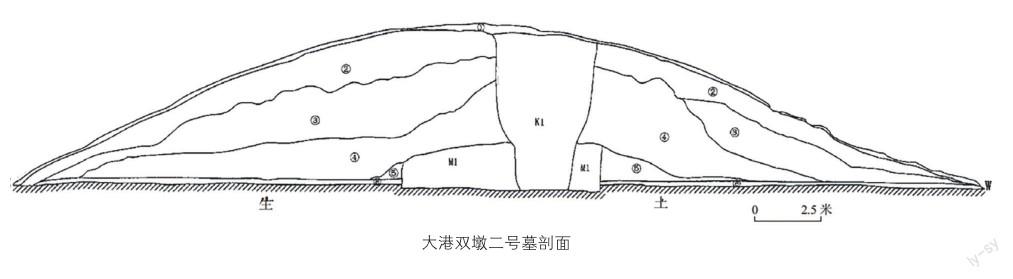

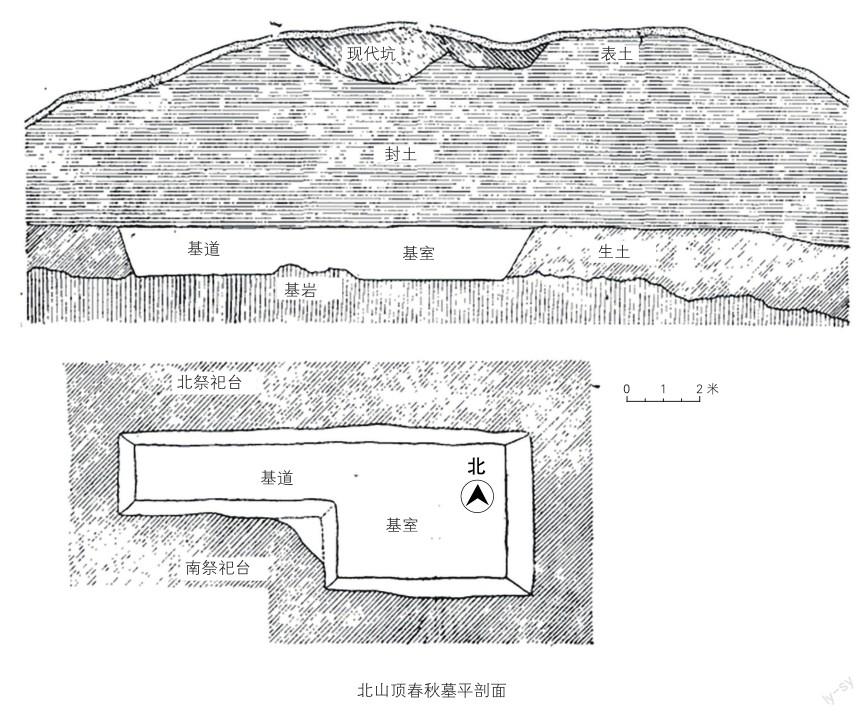

年代为西周早期的烟墩山二号墓,其发掘报告中提到“墓葬在封土墩的正中部,选择原山坡上一处天然低洼地,经平整后砌‘石床”,墓室石床应直接构建于生土之上。西周晚期的双墩二号墩,根据考古报告中剖面图来看,墓葬明显打破生土。春秋时期的北山顶大墓考古报告中提到:“墓坑是在山的顶部将厚约1.5米的岩石风化土修成平台后再下挖而成”。

大港沿江地区商周墓葬是否打破生土,或者说墓葬开口于封土下且打破生土,仍是一个需要以后考古工作来解决和验证的问题。与这种“打破生土”风格相区别的则是典型土墩墓,如西周中晚期丹阳马家双墩土墩墓,两座土墩均为“一墩一墓”且主墓均“埋于熟土之中”。宁镇地区“一墩多墓”的土墩墓中各层位下的墓葬也属于“埋于熟土之中”。

庄连山春秋墓地未见封土,墓葬朝向基本一致,向下打破生土,与中原商周时期的竖穴土坑墓形制类似,具有典型的中原文化因素。进一步推测,大港沿江地区打破生土的商周墓葬,与典型土墩墓“埋于熟土之中”相区别,如烟墩山二号墓、双墩二号墓、北山顶墓等直接打破生土或岩石风化土,应为具有中原文化因素的墓葬。

随葬器物

庄连山春秋墓地出土硬陶器和原始瓷器从造型到纹饰均具有典型的本地因素风格。硬陶器均肩部稍折,拼接台面较宽,纹饰为方格纹、席纹、菱形填线纹或为其中两者的组合纹饰。原始瓷器有碗、盏等,器内有整齐的螺旋凹槽,碗窄折沿,腹较浅,平底。出现这一现象可能是当时宁镇地区的土质或手工业技术无法支撑大规模制造中原文化因素的器物,导致日常使用及随葬均本土化。

大港沿江地区商周墓葬出土的青铜器,学术界大多将其定义为“吴国青铜器”,依据的是其造型纹饰与中原地区的区别。即便如此,大港沿江地区商周墓葬也出土有与中原相似的青铜器,如北山顶春秋大墓出土的夔纹鼎、王家山东周墓出土的錞于及盉、大港母子墩出土的鸟耳方座簋等均具有典型的中原风格,其他铜器也多为中原与当地文化因素相混杂(李学勤:《宜侯夨簋与吴国》,《文物》1985年第7期)。除青铜器外,也有部分陶器带有中原文化因素,如烟墩山二号墓出土IV式绳纹鬲。

文化交融

庄连山春秋墓地墓葬形制有中原文化因素,随葬器物却是明显的本地文化因素,这是中原与吴地文化交融后形成的一种特有风格。

大港沿江地区高等级中原文化因素墓葬从墓葬形制开始与地方进行融合,结合了土墩墓的封土与中原墓葬打破生土两种形式,形成了“平地起封,埋于熟土之下,向下打破或叠压生土”的特有模式。在随葬器物上,个别铜器器形纹饰沿用中原风格,同时结合当地因素发展出具有典型地域特色的铜器,即“吴国青铜器”;在宁镇地区土质或工艺不支持使用中原陶器的基础上,大批量沿用当地硬陶器及原始瓷器。

庄连山春秋墓地东南方向有北山顶春秋大墓,北有双墩大墓,西南方向则有青龙山大墓,发掘者将其定性为陪葬墓,此类陪葬墓从墓葬形制坚持中原风格到随葬器物使用本地文化风格,显示出所葬之人对中原风格最后的坚持。

自“泰伯奔吴”的传说到分封吴国再到吴越争霸,吴国统治阶层始终以中原周人后裔自居。到长江下游区域以后,将中原文化因素与当地文化结合,同时又要与当地文化相区别,发展出特有的墓葬风格,是吴人“断发文身”后与当地的特殊融合方式,如苏州虎丘的东周墓葬墓棺周边使用青灰色土夯筑,筑造方式与土墩墓相似,但其竖穴土坑的造型仍保留部分中原遗风。宁镇地区高等级墓葬的中原文化因素相较于苏州地区更为浓厚,年代也更早,从侧面证明了宁镇地区特别是大港沿江区域,应为吴人自中原而来,立国初始的统治区域。春秋战国开始,不断南迁、不断融合,中原文化因素逐渐消失,形成特有的“吴越风”。

(作者为镇江市文物保护和考古研究所副研究馆员)