基于CiteSpace的中国林业碳汇研究进展与趋势分析

易昌民 付伟 赵春艳

摘要:全球氣候变暖已经成为各国共同面对的一个难题,中国积极主动应对气候变化挑战,提出“双碳”目标,其中一项重要举措是打造世界最大的林业碳汇市场。文中以2001—2022年中国知网(CNKI)数据库收录的林业碳汇相关文献作为数据来源,运用CiteSpace对林业碳汇领域文献进行可视化分析。结果表明:林业碳汇的发文量呈现波动上升趋势,其发展历程为萌芽积累期、高速发展期和逐渐成熟期3个阶段;中国林业碳汇的演进路径经历了由基础概念的探讨向多主题共现的演变过程;林业碳汇聚类的重点主题是林业碳汇研究、碳中和研究、生态产品价值实现研究以及乡村振兴研究;林业碳汇热点变迁为森林碳汇和林业碳汇概念→碳汇项目和低碳经济→生态补偿和碳储量→碳中和。在此基础上,提出4点建议:1) 促进林业碳汇的市场化,指导碳汇交易市场建设;2) 加强林业碳汇计量监测体系建设;3) 完善生态补偿机制,健全林业碳汇项目评价体系;4) 加强跨学科交叉与学术合作研究。

关键词:林业碳汇;“双碳”目标;可视化分析;CiteSpace

中图分类号:F326.2;S718.5 文献标识码:A 文章编号:2096-9546(2023)03-0089-08

DOI: 10.12344/lczcyj.2023.02.04.0001

易昌民,付伟,赵春艳.基于CiteSpace的中国林业碳汇研究进展与趋势分析[J].林草政策研究,2023,3(3):89-96.

Forestry Carbon Sequestration in China Based on CiteSpace: Progress and Trend

Yi Changmin Fu Wei Zhao Chunyan

(School of Economics and Management,Southwest Forestry University,Kunming 650224, Yunnan, China)

Abstract: Global warming has become a global challenge. China is taking active actions in response to climate change, with the aim to achieve the “Dual Carbon” goals. One of the important actions is to build the worlds largest forestry carbon trading market. Adopting the bibliometric method, the paper takes the China National Journals Full-text Database (CNKI) as a data source and use CiteSpace to present the current situation, hotspots and progress of the research on forestry carbon sequestration in China. The results show that: 1) the number of articles published on forestry carbon sinks shows a fluctuating upward trend, and its development history is in three stages: germination and accumulation period, high-speed development period, and gradual maturity period; 2) the evolution path of Chinas forestry carbon sinks has gone through an evolutionary process from the exploration of basic concepts to the emergence of multi-thematic co-occurrences; 3) the key themes in the forestry carbon sinks category are research on forestry carbon sinks, research on carbon neutrality, research on the realization of ecological product value, and research on the revitalization of rural areas; 4) forestry carbon hotspots are the key themes in the field of forestry carbon sinks. revitalization research;4 the hotspots of forestry carbon sinks change into the concept of forest carbon sinks and forestry carbon sinks -carbon sink projects and low carbon economy-ecological compensation and carbon storage-carbon neutralization.Four suggestions are put forth, including: 1) Facilitating the marketized development of forest carbon; 2) Reinforcing the supervision over forest carbon sequestration; 3) Carrying out the multi-facet analysis of the evaluation of forest carbon projects; and 4) Strengthen the interdisciplinary cross-disciplinary and academic cooperation research.

Keywords: forestry carbon sequestration; “Dual Carbon” goals; visualization analysis; CiteSpace

气候变化是人类共同关注的环境议题,事关全球各个国家和地区可持续发展共同目标的实现。中国一直把应对气候变化纳入国家生态文明建设大局当中,并将系统性理念融入“碳达峰”“碳中和”工作的全过程,强化经济发展的顶层设计。林业在保障生态环境,改善民生和适应气候变化等方面发挥着重要作用,并取得了良好成效[1]。林业碳汇是最常见和最有效的碳汇形式之一。最早对林业碳汇问题的研究探索始于1965年,主要源自国际科学理事会(International Council for Science Unions, ICSU)领导的国际生物计划(International Biological Programme, IBP)[2]。早期关于林业碳汇的研究成果主要集中于自然科学领域,如森林碳汇的测量及其空间和时间维度的动态变化。近年来,随着应对气候变化的国际文书相继起草和签署,后京都时代已经开始,林业碳汇问题也开始逐渐受到学界关注。“巴厘路线图”及《哥本哈根协议》《巴黎协定》等国际协议的逐步实施,以及碳汇测量技术和市场交易标准的日益成熟,使得国际森林碳汇交易市场和产业迅速发展。与其他减排方式相比,林业碳汇已成为碳减排的重要选择,呈现了林业碳汇在国际碳市场上的地位。面对气候变化与深化可持续发展的双重挑战,林业碳汇不可忽视。经过近40年的发展,中国的林业碳汇已经成为一个跨学科的复杂研究领域,逐渐成为政策设计和文献研究的中心议题。林业碳汇研究项目和相关学术研究成果数量大幅增加,但全面、系统的文献计量分析依然不足。鉴于此,本文通过中国知网检索整理了2001—2022年发表的408篇与本研究主题高度相关的核心期刊文章作为原始数据,运用CiteSpace可视化图谱方法进行定量研究,绘制相关样本文献的关键词共现、关键词聚类等知识图谱,并分析和挖掘其研究主题、热点和趋势,以期为林业碳汇的后续研究提供参考。

1 材料与方法

关于林业碳汇研究的文献数据来自中国知网(CNKI),运用计量经济学工具和文献计量学相关分析方法,按照定量研究的基本思路,利用CiteSpace软件绘制各类知识图谱,从而对我国关于林业碳汇研究主题、热点、趋势等内容进行整体分析。

1.1 文献来源

文献检索范围包括中国知网(CNKI)提供的文献检索数据库中收录的“SCI”“EI”“北大核心”“CSSCI”“CSCD”来源期刊,时间跨度为2001年1月1日—2022年12月31日。为了确保文献分析结果的准确可靠,能够搜集到全部的林业碳汇相关文献,检索时采用高级检索功能,以“森林碳汇”和“林业碳汇”为主题词依次进行检索,初步检索出502篇文献。为了保证已得数据的准确性,再对检索结果进行手动筛选,进一步通过人工判读文献标题和摘要等,除去与研究主题无关的或非学术类论文,据此针对初步检索到的502篇文献制定了5个纳入/排除标准;最终保留了408条文献数据,作为数据样本进行后续的可视化知识图谱分析。

1.2 研究方法

选用CiteSpace 6.1.R6版作为分析工具,导入最终保留的文献数据,运用文献计量学中知识图谱技术可视化分析林业碳汇研究领域的样本文献及知识网络结构。首先,对检索得到的文献数据进行初步解析,再根据作者对文献數据的精读与理解,建立起发文时间切片及其相关知识图谱,从而掌握林业碳汇研究概貌;其次,利用关键词聚类和突变词等功能,从研究主题、发展路径和研究热点3个方面归纳林业碳汇研究的进展和演进趋势;最后,对林业碳汇研究进展及趋势等内容进行解读,评析林业碳汇研究的整体动向和研究前沿,并指出未来林业碳汇领域的研究方向。

2 林业碳汇研究文献的数量化分析

按年份划分文献的分布程度,可以呈现出某一年对某一特定研究课题的研究关注度和研究热度。在运用CiteSpace软件进行可视化分析前,先借助中文社会科学引文索引自带的统计工具对论文数据的年发文数量进行统计分析,绘制出了林业碳汇领域的文献分布图(图1)。在2005年以前,该领域的文献产出基本为每年1~2篇,而2005年之后发表的论文数量开始快速增加,呈现出波动增长的趋势。基于每年发表的论文数量变化情况,可以按该领域发表文献数量分为3个主要阶段。

图1 2005—2022年林业碳汇领域研究文献分布图

2.1 林业碳汇研究的萌芽积累阶段(1990—2005年)

中国林业碳汇研究经历了较长的萌芽积累阶段。在研究之初,林业碳汇领域的论文发表数量相对有限,增幅并不明显。第1篇相关文献发表于1990年,标志着林业碳汇研究领域的起点;次年联合国环境与发展会议拟定了《联合国气候变化框架公约》,旨在到21世纪中叶使全球温室气体排放降低50%。自那时起,缔约方每年都会举行会议,各国学者对林业与碳汇问题持续关注,从而推动了相关研究的连贯性,并时有学术论文发表。但总体而言,2005年以前很少有文献在期刊发表,且作者多为国外学者,国内研究者尚未对该领域给予足够关注,相关研究成果较为匮乏。这个阶段公开发表的论文数量相对较少,反映出该领域的相关研究问题并未得到学术界充分关注和重视,科研成果总体不多。

2.2 林业碳汇研究的高速发展阶段(2006—2010年)

自2006年起,国内林业碳汇研究的论文数量较前期明显增加,特别是在2006—2010年出现爆发式增长,于2010年达到峰值。这一趋势与2005年《京都议定书》的正式生效紧密相关,因其规定的强制性减排义务,使得当时的发达国家着手减少其碳排放量,并出台了一系列政策和法规。在此背景下,中国也开启了林业碳汇从理念到实践的深入探索,这一转变极大地激发了科研人员的热情,推动了林业碳汇研究文献数量的快速增长。

2.3 林业碳汇研究成熟发展阶段(2011年至今)

在2011年,文献数量略有下降,部分原因是在经历了一段研究热潮后,关于林业碳汇的研究朝着更深入、更具体的方向和领域发展,这种文献数量适度减少是正常的学术发展趋势。2012年后,国际上发展中国家开始履行国际碳减排义务,使得越来越多的研究人员积极参与到林业碳汇研究中。2015年,196个缔约方通过《巴黎协定》作出了各自的碳汇承诺。到2020年9月,中国在第75届联合国大会上明确提出了“双碳”目标,这一重要举措再次引发了学术界对林业碳汇的广泛关注,相关的讨论和研究也形成了一波小高潮。因此,这一时期关于林业碳汇的研究依然是学术界探讨的重要议题,且研究深度不断提升,逐步迈向了稳定且成熟的发展阶段。

3 林业碳汇研究文献的可视化分析

3.1 林业碳汇研究的演进路径

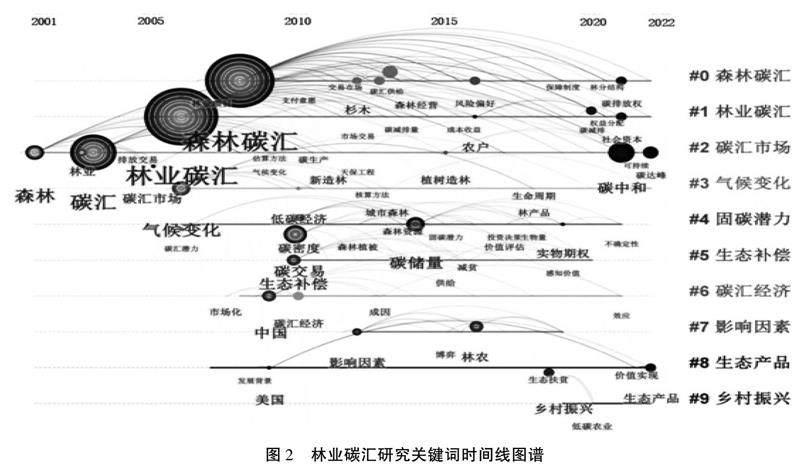

分析一个研究领域的演变过程,有助于清楚了解该领域研究主题的发展脉络和方向,并根据其演变轨迹预测该主题的未来趋势。借助CiteSpace软件的“Timeline View”功能可以将这种演变轨迹及相关关键词进行可视化呈现,有助于更直观地了解主题演化的路径。同时,利用该软件还可以将关键词的关联程度按每一行的主题进行聚类分析,并通过选择对数极大似然率的算法对每个聚类予以标注,列出林业碳汇研究轨迹中排名前10的关键词聚类(图2)。

林业碳汇研究的演进过程体现在2个层面:一是依据时间线图谱中各聚类按年度划分的具体内容与主要关注点,以深入了解各聚类的发展重心;二是看具体时间期限内,哪些关键词类别作为该时期的研究热点被学者重视。CiteSpace聚类生成的林业碳汇领域的关键词时间线图谱,清晰地展示了关键词首次在各聚类中出现的年份以及聚类间的相互关系。

中国林业碳汇研究经历了从基础概念的探讨到多主题共现的演变过程。图2所呈现的关键词分布,可以清晰地揭示该领域研究的发展历程和演进轨迹。在早期的林业碳汇研究中,关键词主要集中在森林、碳汇、林业和气候变化等基础概念上。这表明在该时期,研究者们主要关注的是林业碳汇的基本概念和其在应对气候变化中的作用。这些基础概念的研究为后来的深入探索奠定了坚实的理论基础。值得注意的是,核心节点“林业碳汇”和“森林碳汇”最早出现在2006年的文献中。这意味着在这个时期,研究者们开始将焦点转向林业碳汇的具体研究和实践应用。随着时间的推移,林业碳汇研究领域的关键词逐渐丰富起来,涉及碳交易、生态补偿、碳密度、森林经营、固碳潜力、碳储量、天保工程和碳汇经济等多个方面。这些关键词的涌现,反映了研究者们对林业碳汇研究的不断深入和拓展,也表明学术界开始关注林业碳汇在实际应用中的各种问题,例如如何进行有效的碳交易、如何制定合理的生态补偿机制、如何提高森林的碳密度和固碳潜力等。

系统生成的聚类结果表明,碳汇、森林、林业碳汇、森林碳汇、生态补偿、碳中和等聚类之间的连线丰富,显示出林业碳汇一定程度上出现了多主题共现的现象。这种多主题共现的特点进一步体现了当前林业碳汇研究领域的多元化和交叉性。从2020年以来的文献数据中,可以看到碳排放权、生态扶贫、乡村振兴、生态产品价值实现和碳达峰、碳中和等新关键词的出现,反映了林业碳汇研究领域的最新动态和发展趋势。其中,碳排放权、碳达峰、碳中和等关键词表明研究者开始关注如何在实现碳减排的同时实现经济社会的可持续发展;而生态扶贫、乡村振兴和生态产品价值实现等关键词的频繁出现,则反映了林业碳汇研究在助力脱贫攻坚、乡村振兴和生态文明建设等方面发挥着重要作用。

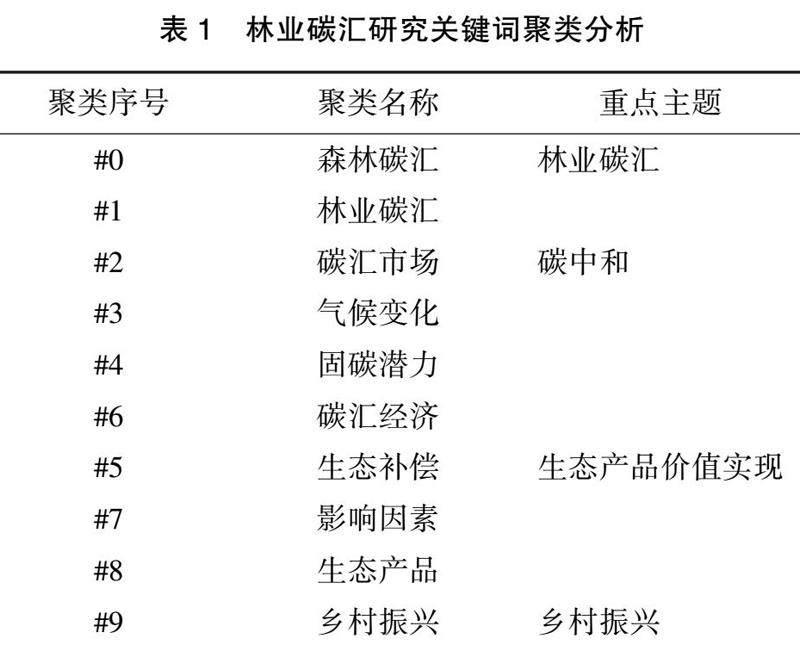

3.2 林业碳汇研究的重点主题

将林业碳汇研究关键词排名前10的聚类模块划分为4个主题,分别是林业碳汇研究、碳中和研究、生态产品价值实现研究、乡村振兴研究(表1)。这一分类不仅凸显了林业碳汇研究的广泛性与深入性,而且为进一步理解和探索林业碳汇领域的发展趋势提供了重要的参考依据。

主题一是林业碳汇研究。该主题包括#0森林碳汇和#1林业碳汇2个概述性聚类,主要关键词是森林经营、清洁发展机制、林业项目、杉木,表明了林业碳汇在减排增汇方面的重要性[3]。此聚类的研究重点是林业碳汇的发展现状和潜力,森林碳汇价值的核算,以及林业碳汇的供需和市场交易。张华明等[4]讨论了清洁发展机制下项目的碳汇成本、中国通过碳汇项目发展林业的机会以及中国森林碳汇政策的创新机制。张颖等[5]认为中国的森林碳汇研究仍然缺乏明确的预算,单从国家生态系统的安全角度研究是不充分的;考虑到森林兼具生态与经济双重资产属性,森林碳汇在平衡我国经济发展与环境保护之间的关系非常重要。因此,中国在推动经济发展的过程中,必须高度关注林业碳汇的发展,并充分发挥其在应对气候变化方面的重要作用。

主题二是碳中和研究。其中,#2碳汇市场涉及了“排放交易”“市场化”“碳排放权”等高频关键词;#3气候变化聚焦于“碳达峰”“碳减放”“新造林”等高频关键词;#4固碳潜力汇集了“碳储量”“碳汇潜力”“实物期权”等高频关键词;#6碳汇经济则包括了“低碳经济”“碳交易”“碳汇评价”等高频关键词。由此可见,碳中和研究是一个系统而复杂的社会经济和环境问题。为此,中国已明确提出了“2030年达到碳达峰,2060年实现碳中和”的战略目标。需采取加强森林资源管理,鼓励企业参与造林活动,重视发展生态林业等措施,通过以林业碳汇为主的各种方式助力实现碳中和。然而,林业碳汇市场是一种政策诱导性、需求拉动型的市场,中国的碳交易体系在参与主体和林业碳汇市场运行机制方面都需要不断完善,碳汇变现平台也需要积极探索[6]。

主题三是生态产品价值实现研究。该主题包含了#5生态补偿、#7影响因素、#8生态产品这3个聚类。其中#5生态补偿聚焦于“农户生计”“供需分析”“机制构建”等高频关键词,农户作为生态补偿的重要参与者,其生计问题直接关系到生态补偿的可行性和持续性。同时,曹先磊等[7]建议,未来的研究方向应该是基于市场经济的作用机制,在宏观和微观经济层面上对林业碳汇的生态补偿进行实现和优化管理。此外,#5生态补偿和#8生态产品这2个聚类各有侧重点,生態产品的价值直接由其稀缺度和满足度决定,当人类逐渐意识到行为超出了环境的承载能力使资源也变得稀缺时,自然资源的边际效益将逐渐增加,生态产品的价值就会降低[8]。总体而言,生态产品价值实现成为生态价值转化为经济价值的重要桥梁,需要完善生态补偿机制来保护环境和发展经济,打造属于自己的平台。

主题四是乡村振兴研究。该主题只有#9乡村振兴1个聚类,包括“低碳农业”“生态扶贫”“林农”等高频关键词,体现了林业碳汇研究领域的政策导向和治理重心。发展低碳农业是符合农业经济自身规律的需要选择,也是农业领域应对气候变化的必然选择[9],表明了学者对于林业碳汇研究的进一步深入。曾维忠等[10]研究发现,随着碳汇项目进一步落实,森林碳汇扶贫绩效逐渐提升,扶贫效果日益凸显。近年来,更多学者对森林管理中不同主体,包括林务员、林农及农村精英等,在提供碳汇意愿、能力和碳汇可用性差异方面进行了更为深入和系统的研究[11],促使森林管理者对经营碳汇林意愿及其参与碳汇项目的相关文献增多。因此,鼓励农户开展低碳经营的同时继续动员林农参与建设林业碳汇项目,有利于完善生态补偿机制,更有利于乡村振兴。

3.3 林业碳汇研究的热点变迁

使用CiteSpace突现词检测得到各时间段10个表现力最强的突现词(图3),不仅可以反映研究热点的演变,还可以反映近年来的研究趋势和未来的发展动向。而排名前10的高频关键词间的突现变迁在很大程度上与我国重视气候变化问题、强调林业碳汇对减排贡献的背景密切相关。

突现词在不同时间段具有不同的表现力强度,可以反映出林业碳汇研究领域的热点变化情况。由图3可知,在研究的初期,特别是在2001—2008年,“森林”“碳汇”和“林业”成为了该领域内的主要热词。而后,自2005年起,“碳汇项目”逐渐受到广泛关注,并于2011年达到高峰。通过遵循减排流程,开发符合特定条件的项目,能够有效减少温室气体排放,这为达成碳减排目标提供了切实可行的路径[12]。此外,尽管目前我国森林碳汇交易主要聚焦于项目层面[13],但随着政策的不断引导和市场的逐步成熟,碳汇交易有望从项目层面扩展至更广泛领域,从而使我国在全球碳交易市场中占据更有利的位置。因此,林业碳汇项目在未来有望发挥更加重要的作用。在2010年后,“碳汇林业”和“低碳经济”开始逐渐受到关注,这可能与全球气候变化问题紧密相关。气候变化、碳排放等全球性环境挑战,进一步推动中国可持续发展与绿色经济的深度融合。此外,“生态补偿”的热度也从2016年开始迅速提高,显示出一种持续增长的趋势。毛显强等[14]认为,生态补偿是通过增加破坏环境的成本和保护环境的收益来减少环境损害,最终减少外部失衡,增加外部储蓄,保护了生态环境。而狭义的生态补偿是指提供经济补偿来修复治理环境污染和资源损害[15]。生态补偿作为一项系统工程涉及到补偿规则的制定、补偿模式的选择、政策结果的评估等诸多方面的内容,而目前的文献仍具有盲点[16],需要不断加强对碳汇生态系统补偿机制的研究,特别是建立生态补偿标准方面,这使得“林农”的突显强度也不断提升。而“碳储量”自2017年开始热度逐渐增强,成为林业碳汇研究的一个热点议题。通过有效和及时的碳储量评估来比较碳储量变化的收益和损失,对于增进碳汇研究、减缓气候变化、合理规划能源结构和保持区域可持续发展有着重要的现实意义[17]。然而,由于缺乏必要的理论支撑和数据支持,目前很难定量预测不同地区的碳储量差异,关于碳储量的估算方法仍有巨大的研究空间。另外,从突显强度来看,“碳中和”的突显强度最高(5.90),是林业碳汇研究领域受广泛关注的研究前沿。

4 结论与展望

4.1 结论

本研究对2001—2022年的CNKI数据库中关于林业碳汇的样本文献进行可视化分析,得出以下结论:

1) 从研究文献的量化分析来看,林业碳汇的发文量呈现波动上升趋势,可以划分为萌芽积累期、高速发展期和逐渐成熟期3个阶段。每个阶段的研究热点和研究内容、深度都不相同,总体呈现从定性到定量、从静态到动态、逐步深入的趋势。

2) 从研究的演进路径来看,中国林业碳汇研究经历了由基础概念的探讨向多主题共现的演变过程。碳排放权、乡村振兴、生态产品价值实现以及碳中和等关键词的出现,为进一步理解和探索林业碳汇领域的发展趋势提供了重要的参考依据。

3) 从研究的主题来看,林业碳汇聚类的4个重点主题是林业碳汇研究、碳中和研究、生态产品价值实现研究、乡村振兴研究,充分说明林业碳汇的研究范围非常广泛,但同时也面临着学术研究范围偏向的问题,需要进一步深化研究的学科交叉融合,推动林业碳汇研究的全面发展。

4) 从研究的热点变迁来看,研究热点从森林碳汇、林业碳汇等概念探讨和界定逐渐向碳汇项目、碳汇林业与低碳经济、生态补偿与碳储量转变,目前碳中和成为研究前沿。相关研究越来越强调合作与系统性,不再是片面强调生态效益,而是逐步扩展到经济效益和社会效益。

4.2 展望

近年来,中国林业碳汇研究虽然得到了较大的发展,但是生态补偿机制不完善、林业碳汇市场机制不成熟、碳汇计量监测技术难度大等依旧是难题。未来的研究可以从以下4个层面展开更为深入的探讨:

1) 促进林业碳汇的市场化,指导碳汇交易市场建设。目前,中国的林业碳汇大部分是无偿或低价使用,但随着全球气候变暖和森林植被覆盖率降低等问题日益突出,对应对气候变化提出了更高要求,所以林业碳汇应逐步走向市场。培育和发展碳汇市场主体,包括碳汇交易平台、碳汇评估机构、碳汇投资机构等,为碳汇交易提供专业化和规范化的服务;同时,制定相应的碳汇交易制度和规则,明确碳汇交易的流程、标准、监管等。另外,林业碳汇交易仍然存在一些风险和局限性,需要进一步明确林业碳汇的法律权属,提高碳汇投资和交易的效率,以确保其可持续健康发展。

2) 加强林业碳汇计量监测体系建设。林业碳汇的准确计量和监测是一个复杂的过程,需要精确的数据支持,包括森林的面积、类型、年龄、生长状况等。为了获取、更新和分析这些数据,必须投入大量的人力、物力和财力资源。此外,森林碳汇的计量还受到气候变化、森林管理等多种因素的影响,这无疑增加了監测的难度。未来中国林业碳汇的发展将更加注重森林碳汇技术研发,并加强森林碳汇的监管;要提高森林碳汇的可持续性,推动森林碳汇的国际交流与合作;进一步完善森林碳汇政策,以及推动森林植被恢复和森林碳汇管理;健全林业碳汇核算方法与框架,加强林业碳汇计量监测的技术研发和能力建设。

3) 完善生态补偿机制,健全林业碳汇项目评价体系。为了完善生态补偿机制,需要加强政策引导,制定更加科学合理的生态补偿政策,明确补偿标准、补偿对象和补偿方式,确保补偿资金的有效利用;加大资金投入,通过政府财政、社会资本等多种渠道筹集资金,为生态补偿提供充足的资金来源;加强监管和评估,建立健全生态补偿的监管体系和评估机制,确保补偿资金的规范使用和生态环境的持续改善。同时,健全林业碳汇项目评价体系是提升林业碳汇能力、推动绿色低碳发展的重要途径,需要注重林业碳汇项目与其他生态环境治理措施的协调配合,积极探索林业碳汇项目与经济发展的融合路径,推动绿色低碳产业的发展,实现经济发展与生态环境保护的良性循环。此外,关于林农自身的感知行为、林业碳汇项目中各类利益相关者链接以及环境的复杂程度等方面的研究仍有不足,在此后的研究中应该考虑到碳汇项目和林农的损失。

4) 加强跨学科交叉与学术合作研究。强化林业碳汇领域的跨学科交叉和学术合作交流是提升全球林业碳汇能力的关键。经过了数十年的探索,中国的林业碳汇研究已处于一个发展的黄金时期,国内学者对于林业碳汇的研究方向与国家生态政策主导方向具有一致性。后续研究应加强作者、机构和学科之间的交叉与学术交流合作,以吸引更多学者参与相关研究,拓宽林业碳汇领域的研究视角,共同开展创新研究和技术应用,丰富研究范式,进一步推动此领域的发展与演进,促进国家“双碳”目标的达成。

参考文献

[1]生态环境部.中国应对气候变化的政策与行动2022年度报告(摘编)[J].环境保护,2022,50(21):45-56.

[2]李顺龙.森林碳汇经济问题研究[D].哈尔滨:东北林业大学,2005.

[3]李怒云,袁金鸿.林业碳汇自愿交易的中国样本:创建碳汇交易体系实现生态产品货币化[J].林业资源管理,2015(5):1-7.

[4]张华明,赵庆建.清洁发展机制下中国森林碳汇政策创新机制研究[J].生态经济,2011,27(11):74-77.

[5]张颖,李晓格,温亚利.碳达峰碳中和背景下中国森林碳汇潜力分析研究[J].北京林业大学学报,2022,44(1):38-47.

[6]陈建成,关海玲.碳汇市场对林业经济发展的影响研究[J].中国人口·资源与环境,2014,24(增刊1):445-448.

[7]曹先磊,张颖,石小亮,等.碳交易视角下森林碳汇生态补偿优化管理研究进展[J].资源开发与市场,2017,33(4):430-435.

[8]刘江宜,牟德刚.生态产品价值及实现机制研究进展[J].生态经济,2020,36(10):207-212.

[9]刘静暖,于畅,孙亚南.低碳农业经济理论与实现模式探索[J].经济纵横,2012(6):64-67.

[10]曾维忠,成蓥,杨帆.基于CDM碳汇造林再造林项目的森林碳汇扶贫绩效评价指标体系研究[J].南京林业大学学报(自然科学版),2018,42(4):9-17.

[11]李嘉成,董捷.林农参与林业碳汇项目行为及福利效应研究:基于社会资本异质性的视角[J].林业经济,2021,43(6):21-34.

[12]张小全,谢茜,曾楠.基于自然的气候变化解决方案[J].气候变化研究进展,2020,16(3):336-344.

[13]季然,宋烨.我国碳汇市场发展的问题及建议[J].中国林业经济,2020(5):81-83.

[14]毛显强,钟瑜,张胜.生态补偿的理论探讨[J].中国人口·资源与环境,2002,12(4):38-41.

[15]吕忠梅.论可持续发展与环境法的更新[J].科技與法律,2005(2):111-118.

[16]李国志.森林生态补偿研究进展[J].林业经济,2019,41(1):32-40.

[17]谢和生,何亚婷,何友均.我国林业碳汇交易现状、问题与政策建议[J].林草政策研究,2021,1(3):1-9.

*基金项目:国家自然科学基金“异质性视角下西部家庭消费间接碳排放的时空演变与驱动机制”(72264035);云南省兴滇英才青年人才专项项目“数字经济对云南家庭消费碳排放的影响效应及减排机制研究”;云南省教育厅科学研究基金项目“数字经济对高碳制造业企业绿色技术创新的影响研究”(2024Y625)

第一作者:易昌民(2000- ),男,硕士研究生,研究方向为林业生态经济。E-mail:2624662098@qq.com

通信作者:付伟(1986- ),女,博士,副教授,研究方向为生态经济与可持续发展。E-mail:fuweiynlzd@163.com