“双碳”背景下预防性责任的司法改良与实践进路

刘彦

■法学

“双碳”背景下预防性责任的司法改良与实践进路

刘彦

(贵州大学 法学院,贵州 贵阳 550025)

坚持风险防范是“双碳”工作的重要原则,与预防性责任应对环境风险的价值诉求相契合。碳排放并非污染行为,但可能构成生态破坏,在减污降碳协同治理下,以预防性责任规制碳排放行为具有可能性。近年来,环境司法实践从融入风险预防理念、延伸责任主体、替代修复、先予执行、禁止令等方式对预防性责任进行减排降碳化改良。但也应认识到,“双碳”背景下的环境风险责任与传统预防责任的认定在行为性质、追责主体、因果关系论证程度上均有不一。为契合“双碳”目标的实现,革新涉碳行为触发预防性责任的归责要件,在侧重考量行为违法性、依靠科技归因的同时,降低风险发生可能性的证明标准,变通和扩展预防性责任的适用类型。

“双碳”目标;预防性责任;司法实践;责任承担方式

一、碳排放行为成立预防性责任的蔽障及意义

当前全球碳排放量逐年上升,其所引发的气候变化是人类面临的共同挑战。根据国际气候科学机构全球碳项目(Global Carbon Project)发布的《2022年全球碳预算》报告显示,2022年全球二氧化碳排放量将增长1%,达到375亿吨。这意味着全球二氧化碳排放量在今年将达到创纪录高位,而升温保持在1.5摄氏度以下的剩余碳预算将在九年内消耗殆尽。2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的目标(以下简称“双碳”目标)体现了我国积极应对气候变化的决心,“双碳”目标作为国家治理现代化的新领域、新任务,其实现必须坚持风险防范原则,以“减污降碳协同增效”为防治重心,而环境司法作为“双碳”目标实现的服务保障机制,是“双碳”法治的重要组成部分[1]。近年来,碳减排的侵权责任问题逐渐在国外气候变化司法中得以体现①,但是,无论国内还是国际,对环境司法侵权责任承担上,事后损害赔偿责任的讨论较多,而如何以预防性责任助力减排,则鲜受关注。

预防性责任承担方式将为司法服务“双碳”目标的实现注入新动力。预防性责任的责任表现形式为停止侵害、排除妨碍、消除危险,在生态环境破坏及存在引发气候变化风险之虞或损害已然发生且持续之际,发挥“及时止损”的事前预防与早期补救的作用。具言之,在环境损害处于萌芽状态、碳排放量过多、违法排放、超标排放情况下,由环保组织或检察机关提起公益诉讼,指出存在的环境风险并提出具体的预防措施。除此之外,在推进减污降碳协同治理下,预防性责任的功能还体现在生态与社会两方面:于生态环境而言,对大气污染治理、固体废物污染清理、生态环境保护等“双碳”重点工作中发挥直接或间接的事前预防和监督作用,促进森林碳汇、林业碳汇乃至海洋碳汇等功能增强;于社会发展而言,通过对高污染、高碳排放企业主张环境预防民事责任,以司法之力倒逼企业履行好控制碳排放义务、承担绿色低碳转型的社会责任。

然而,将碳排放行为纳入传统侵权责任范畴或将受到质疑,且目前各国法院尚未承认气候变化侵权责任[2]。同样,在我国,将碳排放行为其纳入传统的环境污染与生态破坏范畴亦缺乏法律依据。在我国侵权责任框架下,环境预防性责任主要针对环境污染和生态破坏的行为,虽然碳排放行为可能仍构成生态破坏,但是我国《大气污染防治法》第二条要求对“大气污染物和温室气体实施协同控制”,可见碳排放行为并不等同于污染物排放行为。

但是,司法实践对碳排放行为主体民事责任的争点已初见端倪。例如,从自然之友诉宁夏电力与自然之友诉甘肃电力两起由民间组织提起的“弃风弃光”环境公益诉讼案、全国首例消耗臭氧层物质(ODS)大气污染责任民事公益案等司法实践来看,我国部分环境公益案件已经凸显出气候变化的色彩。按照当前的制度设计,对生态环境风险及气候变化影响的事前预防工作多通过行政监管及行政执法手段开展。然而,行政风险防控管理体系虽具有强威慑性和强服从性,对预防环境损害结果发生的反应速度和能力却有不足[3],行政失灵情况在所难免。为充分保护生态环境与公共利益,环保组织或检察院通过提起环境民事公益诉讼,发挥预防性责任承担方式,是多元主体参与环境风险防控重要的司法途径。故此,对碳排放行为的规制,除了政策性的减排安排,尚需要法律的规制路径来促使减排责任内化。

本文的论证基点是,在减污降碳协同控制下,以预防性责任规制碳排放行为具有可能性。从环境政策导向与环境司法理念来看,预防性责任作为一种面向未来的预防救济措施,其在减污降碳协同治理的需求下所能发挥的效用亦不容忽视。鉴于此,本文探索在“双碳”背景下,我国预防性责任的在环境司法领域的发展趋势与改良情况,管窥“双碳”目标与预防性责任的契合关系,继而明晰碳排放行为成立预防性责任的特殊性及其成立所确需克服的法律障碍。最后,从责任构成、责任方式变通等方面,为实现“双碳”目标,对预防性责任的再改进提供新思路。

二、预防性责任裁判类型化归整与减碳化改良

为洞悉预防性责任在环境司法实践中的适用现状,本文将裁判文书网公开案例、最高人民法院、最高人民检察院以及各地方法院公布的典型案例为样本,以“停止侵害”“排除妨碍”“消除危险”“重大风险”为关键词,检索从2018年至2023年3月,全国环境司法领域涉适用预防性责任的案件。在剔除光污染责任纠纷、噪声污染责任纠纷以及其他不涉及预防性责任的裁判纠纷后,本文选取的样本案件共计147件,其中民事公益诉讼纠纷有70件,预防性民事公益诉讼达16件,涉及“重大风险”认定的案件达12件。

(一)环境预防性责任裁判现状的类型化分析

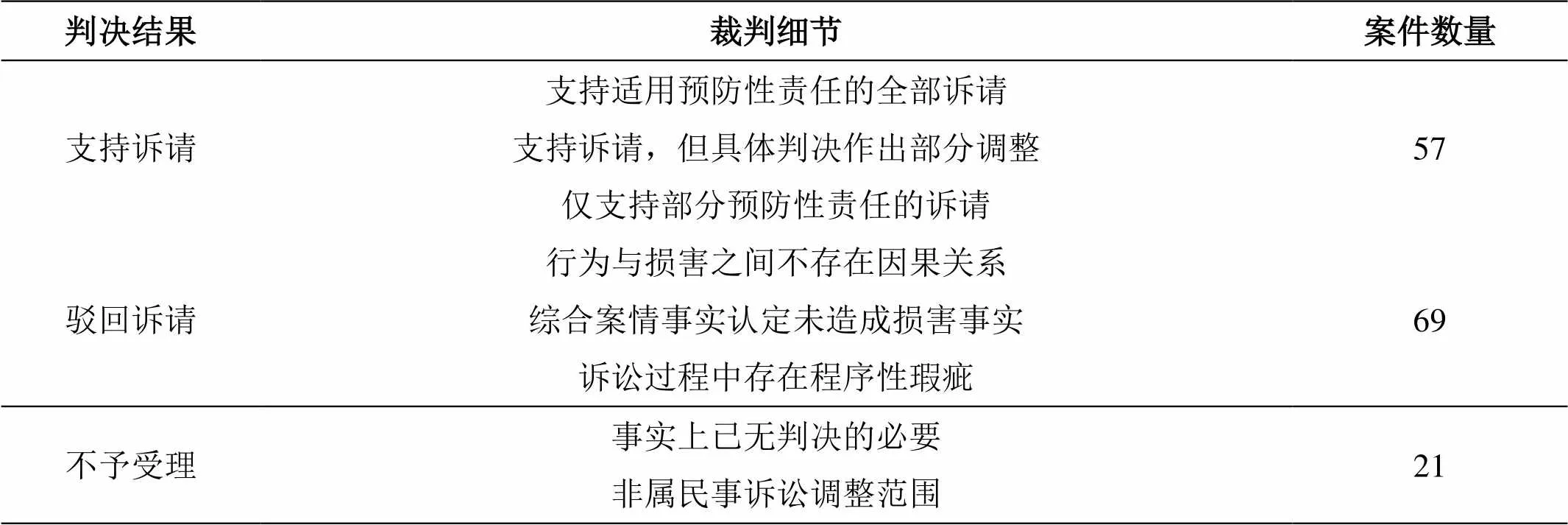

从判决结果来看,原告主张要求被告承担环境预防性责任的案件中,仅不到一半的案件得到法院支持,绝大多数案件被驳回诉请或不予处理(见表1)。

表1:诉请承担环境预防性责任案件的裁判内容

首先,支持原告诉请分为全部与部分支持两类。支持全部诉请的案件包括:一是综合案情符合停止侵害、排除妨碍、消除危险适用情形,该类案件以私益民事诉讼案件为主;二是将消除危险的责任转化为支付应急处置费用的案件②,原告主要为替代采取应急措施的环保部门。支持部分诉请或在判决中对诉请作出相应调整的案件包括两类:其一,将无法实现的排除妨碍、消除危险类责任转化为承担金钱赔偿等替代性修复责任③;其二,原告诉请被告永久停业或停止项目建设,法院衡量经济等因素判决临时性停止生产建设,待通过环评或符合环境保护标准后可恢复经营④。

其次,法院驳回诉请的案件数量占据较大比例,裁判理由主要为因果关系证明力不足、不存在损害事实或环境风险、程序性瑕疵三类。具体而言,裁判认为证据关联不足的案件中,较为特殊的是部分环保部门的行政处罚不能作为存在环境违法行为的证据⑤。对于损害事实和环境风险认定中,法院多以项目已经通过环保部门审批或相关行业管理部门批准、行为人已经通过环评检测或在环保部门监督下完成整改、行政管理机关未对被告行为进行违法认定、无法查明危险物现状等作为驳回诉请的裁判理由⑥。在法院认为存在程序性瑕疵的案件中,法院主要以部分预防性责任的具体承担方式属于环保行政部门职能范畴⑦、起诉主体不适格或不符合受理条件⑧、已经自愿达成赔偿或和解协议等裁判理由驳回诉请⑨。

最后,“不予受理”与“无判决必要”的案件占比较高。值得注意的裁判理由有:行为人已经停止或纠正违法行为;污染企业已经全面停产或搬迁;设备已经升级改造且正常运行;诉请事实上已经解决或和解协议已经在诉讼中实际履行完毕;不属于民事诉讼调整范围等⑩。

除此之外,从原告角度来看,绝大多数案件中,原告提出的诉讼请求不仅为“停止侵害”“排除妨碍”“消除危险”,还包括要求具体实施的预防性措施,以及替代修复责任、环境损害赔偿、公开道歉等环境责任。

(二)环境预防性责任的减碳化改良

减污降碳协同增效是我国绿色发展的必由之路,这给我国环境司法治理提出了更高的要求。随着近年来各地法院环境资源审判工作逐步落实预防性、恢复性的司法理念,不乏发挥司法能动作用、创新环境司法措施的环境司法实践,从其预防性责任承担方式中亦能管窥以司法之力推动社会向绿色低碳转型,取得了良好的社会效果与法律效果。

1.救济逻辑:从填补损害到风险预防的理念弥合

为回应生态环境风险带来的挑战,法院在环境公共利益问题上作出了摆脱“无损害则无救济”传统诉讼观念的初步尝试,在环境领域作出了“预防性裁判”,出现逐步从追究损害事实到着重考量行为是否引发环境风险的趋势。

以北京市人民检察院第四分院诉北京多彩联艺国际钢结构工程有限公司大气污染案为例⑪,该案被告虽已接受行政处罚,且停止了喷涂、焊接等产生漆雾和有机废气的生产经营活动,并承诺杜绝此类污染再次发生,法院仍然以此“不影响法院在公益诉讼中对具有损害公共利益的重大风险行为做出预防性裁判”为由,判决被告在证明采取有效环境保护措施、继续生产符合环境保护标准之前,禁止从事涉及喷漆、焊接等产生漆雾和有机废气的生产行为。同样,重庆两江志愿服务发展中心诉萍乡萍钢安源钢铁有限公司等污染案中⑦, 二审法院对一审驳回原告要求被告承担消除危险责任的诉请予以纠正,并阐释被告生产经营活动具有持续性,虽然已经清除并处置了危险废物,但仍应严格按照生态保护要求加强危废管理,消除对土壤、河流及地下水生态环境存在的潜在危险。再则,山东环境保护基金会诉郑州新力电力有限公司大气污染案中⑫,虽然被告全部燃煤机组已经停运,但由于其未能提交不再运行的证明材料,法院认为仍然存在超标排放大气污染物的可能与风险,故为防患于未然,判决被告“立即停止污染环境的生产、排放行为并消除环境污染危险”,以预防性责任方式确保污染企业永久性停运。

从风险预防原则是生态环境司法保护的主流趋势[4],而在推进“双碳”工作进程中引入风险预防理念则基于碳排放所产生的环境风险。上述三起案件中,被告作为现实或潜在的环境风险制造者,虽然已经进行整改或全面停运,法院仍以判决的形式提示要求继续完善、避免损害,体现出面对未知风险作出决策的气魄。因碳排放引发的环境风险表现为自然灾害频发、公众健康受损、生态威胁严重等,但要证明其实质损害的因果关系论证难度非常大。在环境司法中,将风险预防为首的救济理念融入碳排放引起的气候变化问题,改变偏重“末端治理”的传统救济手段,要求责任主体承担预防性责任,不仅能够防患未然,还能大大降低证明难度,实现诉讼利益。

2.主体延展:从单一主体到多元主体的追责考量

近年来,环境司法中预防性责任承担主体有向可能引发环境风险的产品销售者延伸,如下述的销售电捕蚯蚓装置案与销售汽车年检“神器”案⑬⑭。不同于直接向环境中排放污染物及影响气候变化的温室气体的企业,产品销售者并非生态环境损害的现实或潜在损害者,故从环境责任构成角度看,需认定销售行为是造成生态环境损害的重要原因。如销售电捕蚯蚓装置案中,法院虑及蚯蚓在物质循环、生物多样性等方面发挥的特殊作用,虽然蚯蚓并非“三有保护野生动物”,但依据《广东省野生动物保护管理条例》第二十二条认为该禁止性规定适用于对土壤生态系统有重要价值的野生动物,因而认定被告出售被告销售猎捕蚯蚓的电子诱捕装置的行为不利于蚯蚓和土壤生态环境的可持续利用,对生物多样性和土壤生态构成了严重威胁。再如,销售汽车年检“神器”案中,被告在淘宝商铺上销售规避机动车年检的汽车尾气超标治理净化器,虽然《大气污染防治法》第五十五条第三款仅禁止机动车所有人“以临时更换机动车污染控制装置等弄虚作假的方式通过机动车排放检验”,法院仍以原《侵权责任法》第9条认定销售“年检神器”行为属“教唆或协助部分机动车主实施侵权行为”,要求其停止生产。再如,自然之友诉宁夏电力“弃风弃光”案中,原告起诉要求电网公司保障和促进可再生能源优先发展的研发与建设,以消除因其未全额收购风电、光电对生态环境所造成的影响,而非起诉真正实施碳排放行为的发电厂。

上述三案均非直接排放行为,但其与直接碳排放引起气候变化相似,导致的损害具有分散性、累积性、缓发性,现有的检测方法与手段无法呈现可能产生的实际损害后果。且不论裁判结果,将环境预防性责任的承担主体拓展至间接但不可忽视的影响生态环境的“始作俑者”,对司法服务减排降碳、应对气候变化开拓了解决思路。

3.方式缓和:发挥替代性修复责任的减碳增汇效能

我国环境民事公益诉讼预防性责任承担方式从以往的“一刀切”模式逐步走向缓和。在客观上无法根本消除危险、排除妨碍的情况下,要求其采取技术改造、碳汇认购、承担修复费用等替代性修复责任。例如,北京市朝阳区自然之友环境研究所与江苏大吉发电有限公司大气污染案⑩,法院就将技术改造定性为停止环境侵害、消除环境危险而采取的具体措施,而并非促进污染防治、节能减排、循环利用的新技术、新工艺。又如东莞市环境科学学会诉何树朝、陈灿江水污染一案③,由于被告偷排电镀废水持续时间长,污染水环境为地表水,流动性强,环境损害不易表征,以至无法进行有效应急处置恢复其造成的生态环境损害,故法院采用替代性修复方式,判决被告承担生态环境修复费用。再如,侵权人向海洋倾倒垃圾引起的海洋环境民事公益诉讼一案⑮,倾倒入海的垃圾在海洋洋流运动影响下呈极度分散状态,客观上无法通过打捞、收集、清运等方式消除影响,故法院在被告方客观上无法采取措施恢复海洋生态的状况下,将当事人的消除危险、排除妨碍之责任通过评估鉴定转换为承担替代修复费用。除此之外,在刑事附带民事诉讼中,民事责任部分引入以自愿认购碳汇也成为创新性的替代修复责任方式[5]。

4.程序优化:提升司法应对气候变化风险的保障功能

其一,设立“三审合一”环资法庭,受案范围涵盖涉碳排放、节约能源等涉气候变化司法应对案件及环境公益诉讼案。2007年贵州清镇设立了我国第一家生态保护法庭,此后各地陆续探索环境司法体制改革,如2020年深圳法院设立了全省首个环境资源案件“三审合一”专门化法庭——龙岗区人民法院环境资源法庭,再如上海三中院集中管辖环境资源案件,推行环资民事、行政、刑事案件“三合一”审判机制等。

其二,在环境民事诉讼中,禁止令保全措施得到了初步探索。预防性责任的执行,通常需要按照实际情况完成判决的转化。根据2022年1月最高人民法院颁布《关于生态环境侵权案件适用禁止令保全措施的若干规定》(以下简称规定),部分地方法院开始探索适用诉前保全、环境保护禁止令等救济手段,防止环境污染发生和扩大⑯。环境禁止令除了适用于诉前,还可适用于诉讼过程中指已经发生或即将发生的污染环境、破坏生态行为。实际上,早在该规定颁布前,司法就已经发挥能动作,在环境领域适用禁止令。如清镇市环境保护局诉罗星养殖场行政诉讼一案⑰,申请人即向法院提出环保司法诉前禁止令申请,要求禁止被申请人清立即停止违法排污行为。该规定施行后,许多地方法院作出了生态环境侵权禁止令保全措施。将诉前禁止令创新性地引入碳排放引发气候风险的案件中,拓展预防性司法措施的适用领域,未来可期。

其三,先予执行对环境风险的非常规性救济已有实践。如上海法院首例适用先予执行的环境资源案件⑱,由于案发时正值台风天气,泡沫垃圾有向四周扩散的风险,具有损害紧迫性,且立即清理垃圾具有履行可行性,故法院作出要求被告立即清理垃圾的先予执行的裁定。现代环境司法活动中,经正当程序要求可能导致救济措施相对滞后的问题,为降低修复成本,增加修复效益,有必要通过先予执行的方式在终局裁判前对迫切的环境风险进行救济。在满足法律关系明确、损害紧迫、履行可行等特征下,将先予执行制度嵌入生态环境保护之中,契合避免生态环境损害发生和风险扩大的需求。

三、预防性责任契合“双碳”目标的现实考量

(一)应对碳排放累积性影响的特殊需求

目前,我国环境民事公益诉讼的预防性责任司法实践中,主要涉及大气污染、水污染、固体废物污染、土壤污染等环境责任纠纷,且大多数针对环境污染或生态破坏提出,鲜少有对温室气体超标排放引发气候变化、违反碳排放规划等行为的关注。

无论传统的环境污染、生态破坏问题,抑或碳排放引发的气候变化,必将对环境公共利益的累积影响。所谓累积影响,是指在某一特定时间点或一段时间内影响个人、社会或人口的健康、福祉和生活质量的化学和非化学压力及其相互作用所带来积极、中性或消极的总负担。这种负担除了对人类健康产生直接影响,还会通过对资源和环境的影响而对人类健康和福祉产生间接影响。

相比传统的环境污染、生态破坏行为,因碳排放造成的累积性环境问题更加复杂。具体而言,过度排放的温室气体在短期不会产生实质损害生态环境的结果,比一般的环境污染、生态破坏行为具有更长的潜伏周期、更广的影响范围,因而需要构建生态环境预防性救济体系[6]。如前所述,过多的温室气体引发气候变化造成的环境危害、气候影响问题具有周期性、隐蔽性、潜伏性、不可逆转性等特征,往往难以恢复,或者恢复成本高昂,短期不会产生实质损害生态环境的结果,相比于一般的环境污染、生态破坏行为有更广的影响范围,难以立刻对生态环境与社会造成消极影响。然而一旦发生,将是极端天气、海洋酸化乃至国家安全与经济的威胁[7],则悔之晚矣,即便可以恢复,其所需要付出的代价或因无法证明损害与行为之间的因果关系,难能使碳排放责任主体将成本内部化,而只得由公众买单。可见,“双碳”背景下,碳排放成为关注焦点,其对预防性环境责任承担的需求,将比传统环境民事案件更高。在环境民事公益诉讼中提起预防性责任的初衷即救济公共利益,故此,在减污降碳协同治理背景下,环境预防性责任的预防救济效用有其现实意义。

(二)“双碳”目标下预防性责任的廓清

传统预防性责任与碳排放的预防性责任在责任承担的存在较大差异,前者聚焦于行为对环境的风险与损害,而后者则兼具对环境与社会利益的预防救济,并且其所涉及的利益面更为广泛,各类公共利益的冲突更为激烈,尤其是对碳排放行为的风险判断不同于传统环境侵权的判断。正是这些差异导致其不能简单套用传统的环境民事责任承担责任认定逻辑和具体形式,而应当构造符合其性质的承担方式。那么这些预防性救济能否在涉及碳排放案件中得以有效适用?在讨论之前,须厘清传统预防性责任与“双碳”背景下预防性责任的异同。

1.性质差异:碳排放行为与排污行为的区分

传统的环境预防性责任,主要针对行为人污染环境、破坏生态的行为。而“双碳”背景下,预防性责任的提起不仅针对排污行为,还针对超量排放温室气体而造成气候变化风险的非排污行为。目前我国对温室气体是否属于大气污染物仍有争议,本文认为不宜将温室气体视作大气污染物。首先,从《大气污染防治法》将二氧化碳与大气污染物并列举出要求协同控制的规定来看,立法并未将其视作大气污染物。再则,二氧化碳等温室气体非为大气污染物为社会共识,若为便利司法强行将其解释为大气污染物,难为大众及相关产业所接受。故此,传统的环境预防责任中,是以行为人行为就周边环境造成的持续性损害或危险所应承担的责任,而在“双碳”背景下,更多关注的是相关产业和企业在生产活动中低碳发展、净零排放之社会责任履行情况。

2.主体范围:碳排放责任主体的限缩

在对碳排放行为主张责任承担的诉讼中,应当限缩责任主体范围,否则作为二氧化碳制造者的所有人都将成为法律责任主体。传统的环境民事公益诉讼中,主要集中于环境公益诉讼的适格原告进行讨论,试图通过扩充原告主体范围实现“诉之利益”,而很少考量适格被告。传统环境民事公益预防性责任承担者,可以为任何排污企业与个体。例如,大气污染民事公益诉讼自然应沿用环境民事公益诉讼对适格原被告的规则,原告为环保组织或检察院,被告则为排放大气污染物引发损害或对环境有重大风险的排放行为。而在国外气候变化民事公益诉讼中,国家及大型企业常作为被告角色。我国尚未制定专门应对气候变化的立法,故而适格被告的确定缺乏法律依据。但可以确定的是,对于未履行减碳义务、违反碳排放标准的企业,有采取措施避免温室气体引发气候变化给公众带来风险的社会责任,继而可以成为适格被告。

3.因果关系:行为与风险间的关联程度

预防性责任的构成需要对行为与危险之间的因果关系进行认定。如前所述,绝大多数案件发生在环境损害已经实际发生但尚未停止的阶段,法院多以实际损害后果与损害行为之间存在因果关系,来判定责任主体是否承担预防性责任。实际上,这是对预防性责任的曲解,预防性责任的因果关系应当探讨责任主体之行为与环境损害危险之间的关系。

就碳排放行为的预防性责任而言,若以论证实际损害与行为之间因果关系,碍难达到诉讼效果,增加了原告的证明负担。在碳排放指向的后果爆发更具有长期性,传统的“无损害则无救济”理念,于时间角度还是从因果关系论证难度而言,都难以挽回气候变化引起的极端天气、气温升高等给全社会带来的损失。气候变化因素多样化,具有高度不确定性,这就决定了依据现有技术手段或无法准确判别是否一定发生损害。由此,除了应明确预防性责任的因果关系是以行为与损害风险关系为论证中心外,还应适度降低原告提供温室气体引发气候变化风险的初步证据证明标准。

(三)预防性责任服务“双碳”目标实现的掣肘因素

与传统预防性责任相比,“双碳”背景下的预防性责任呈现出其独有特征,也正是因为这些特质与传统预防性责任归责理念的不融合之处,加之司法实践适用存在不足,在双碳理念下认定预防性责任存在现实挑战。由此,只有进一步分析现存问题才能更好地探索在环境司法中适用预防性责任,更好助力“双碳”目标的实现。以下将气候变化风险的识别难度、预防性责任承担方式、法院裁判以及法院与行政部门职责划分四个方面展开论述。

1.风险识别:气候变化引发风险的高度不确定

无论是传统的环境污染诉讼还是涉碳引发气候变化的诉讼,不可避免需要通过监测碳排放数据或污染物数据对“重大风险”进行事实判断。碳排放引发的气候变化危险的识别相较于一般生态环境破坏之重大风险的识别难度更高,且社会公共利益损害后果的计算更复杂、更困难。例如,美国奥克兰市诉英国石油公司一案⑲,奥克兰市指控英国石油公司在明知其行为产生的碳排放将对地球气候产生灾难性影响的情况下,销售和生产排放温室气体的产品,同时隐瞒其内部研究显示的引起气候变化的证据及其灾难性影响,构成了加州侵权法下的危害公共利益,主张其应对由此导致的公害承担责任。但是该案中原告亦无法估量损害数额,为了获得救济,原告只得申请减免令(An order of abatement),要求石油和天然气被告资助建设奥克兰市人民适应全球变暖影响所需的基础设施。

由此可见,碳排放是否具有“重大风险”,必须经过证据材料及当前科学技术作出判断。但是,气候变化案件中所引发风险波及范围更广,且由于碳排放行为对气候变化影响存在时间与空间双重错位,以至于对其“风险”的判断比传统环境污染、生态破坏案件更难预断与明证。

2.责任竞合:预防性责任承担方式的功能重合

目前预防性责任的适用形式本身欠缺规范,主要表现在两个方面:一是三种责任承担方式的适用范围模糊;二是无其他灵活的责任替代方式。停止侵害、排除妨碍、消除危险在《民法典》侵权责任编中予以确定,但从前述案件来看,尚需要配合具体预防措施或变通替代适用。但是,动辄适用预防性责任可能造成对企业或产业的过度打击。再则,在面临受限于技术或经济水平而无法避免地将污染或破坏生态的行为持续下去时,缺少灵活变通的责任承担方式,预防性责任无法发挥其效用,公共环境利益必将处于碍难保护的困境。另外,消除危险作为预防性责任承担方式一直存在质疑[8]。若纯粹将其理解为消除责任主体之行为对环境造成的消极影响,那么该责任承担方式与排除妨碍、恢复原状等民事责任将发生竞合。具体到气候变化的案件中,碳排放引发的极端天气、生态环境破坏、疾病传播等灾害性实践,不仅为危及环境利益,对社会利益也会造成威胁。故此,为消解这种质疑,须厘清在“双碳”背景下,消除危险不能仅仅以消除“环境危险”为中心,应当兼具消除“环境危险”“社会公共利益危险”。换言之,在气候变化案件中,消除危险不仅指要消除对环境的危险,还要消除对环境利益享有者的负面影响。

3.裁判缺漏:“无判决必要”的考量因素不周

不可否认,在司法实践的层面上,法官对当事人的诉讼请求以及某些法律事项的处理,可以技术性地有所保留[9]。如前所述,包括“行为人已经停止或纠正违法行为”“设备已经升级改造且正常运行”“行为人已经全面停产或搬迁”“已经签署和解或赔偿协议”等理由,以此认定要求被告承担停止侵害、排除妨碍、消除危险等责任无现实必要。不可否认,部分事项“不予处理”确为合理必要,然而,就预防性责任的请求权基础而言,其源于占有保护请求权。行使该请求权以妨害正在进行或者仍在延续为条件,不适用未发生或者已经终止的妨害占有的行为。

4.判项杂糅:判决具体措施与行政职权不清

对于属于环保行政部门职权的具体预防措施,法院能否在具体判决中予以体现,司法实践中做法不一。例如,在重庆两江志愿服务发展中心(简称两江中心)诉萍乡萍钢安源钢铁有限公司(简称萍安钢公司)环境污染责任纠纷一案中⑦,两江中心要求萍安钢公司消除危险的具体诉讼请求中包括:一是要求萍安钢公司进行精细化管理;二是要求萍安钢公司正确使用在线监测数据。一审法院该请求“属于环保行政部门职能范畴”为由未予支持。而在绿孔雀案中④,法院虽然未支持原告要求永久性关闭建设项目的诉请,但衡量经济等因素判决了临时性停止生产建设,待通过环评或符合环境保护标准后可恢复经营。再则,中国生物多样性保护与绿色发展基金会(简称绿发会)诉马鞍山国翔环保科技有限公司(简称国翔环保公司)环境污染一案中⑩,二审法院认为环保部门可以采取行政执法措施责令国翔环保公司建设环保设施,绿发会也可以通过民事诉讼等方式,要求国翔环保公司建设环保设施或者要求环保部门督促国翔环保公司建设环保设施。行政主管机关对污染行为人所追究的仅仅是行政责任,并非消除危险的民事责任,这是两种不同性质的责任形式和后果。

四、涉碳行为的预防性归责范式与司法进路

(一)涉碳行为成立预防性责任的归责范式

1.考量要素:触发预防性责任的违法性审视

行为违法性是否属于预防性责任的行为要件,在传统环境民事公益诉讼案件中本就存在不同观点。一种观点认为只要被损害或者具有损害危险的生态环境利益受法律保护,则可以要求责任主体承担预防性责任,不问违法与否,如前所述这种观点混淆了造成环境损害与造成环境危险的责任构成。第二种观点从衡量经济利益、生态利益的角度出发,以行为是否超过社会容忍度来判断行为是否具有违法性。该两种不同的观点都不适于解答对碳排放行为追究预防性责任是否以违法性为要件。

本文认为,对涉碳行为主张预防性责任的需以满足违法性为首要条件。首先,从利益衡量角度看,涉碳行为所带来的利益,往往附随公益属性与经济价值,如燃煤发电、垃圾填埋等,相较于单纯的环境污染和生态破坏行为,追求责任的条件应当更为严苛。特别是在“要么排放温室气体,要么造成环境污染”的委难抉择中,若为了避免环境污染,不得不排放温室气体情况下,仍要求其承担责任则过于苛刻。例如,美国加州诉环境保护署案中,当垃圾被运到垃圾填埋场,有机物在无氧环境下分解,产生垃圾填埋气体,通过收集将该气体转化为电、热、可再生天然气等。如果不处理,垃圾填埋气体通过有害空气污染物和挥发性有机混合物的形式,会变成当地空气污染的重要污染源,并且同样会对气候变化产生影响。再则,从法律秩序的正当性角度而言,预防性责任的承担本就无需责任主体造成实际损害与过错,不以违法性作为限制,或将打开诉讼的闸门。

当前,我国对温室气体的减排主要依赖于《“十三五”控制温室气体排放工作方案》等行政政策,其非法定义务。《应对气候变化法》的出台可以将温室气体减排义务转变为法律义务[10]。需要注意的是,不应以行为人行为超过社会容忍限度作为认定行为具有违法性的前提。具言之,排放行为是否超过社会容忍度,属于责任主体的免责抗辩事由,应当与其责任构成进行区分。况且容忍限度过于主观,故不宜作为认定违法性的事由。

2.评价标准:遵循容忍义务与预防性责任证明标准

以消耗环境资源为代价的经济模式必然会引起生态环境的损害或危险。例如,煤电厂发电避免不了排放二氧化碳,不论其排放的温室气体数量,从严格意义上说,都会在某种程度上加剧气候变化,这无可避免,而现实情况下亦无法做到完全以清洁能源替代燃煤发电。故而,即使在低碳政策背景下,司法仍不能矫枉过正,应当有基本的容忍义务。

气候变化风险发生的可能性必须依靠科学技术分析论证。目前,我国逐步开始建立起碳排放标准体系。2022年10月,国家市场监督管理总局会同国家发展改革委、工业和信息化部等九部门联合制定《建立健全碳达峰碳中和标准计量体系实施方案》(以下简称方案),分应用场景与领域,完善碳排放基础标准体系,并加强能源、工业、交通运输等重点领域碳减排标准体系构建。在此基础上,可明确温室气体的排放标准与减排标准。故此,我国碳排放监测技术将不存在技术障碍,可为提起主张预防性责任提供科学依据。此外,可以通过我国项目气候变化影响评价、低碳环保产业名录、低碳产品标准、认证和标识制度、碳排放权交易制度等。

但是,仅靠碳排放数据并不能完全预测或控制气候变化风险,依据现有的碳排放计量体系分析损害发生率是否可靠或需要科学进一步论证。随着科学发展,法院可能适当地以与机构无关的方式介入气候变化科学[11],可对碳排放引发气候环境损害发生之可能性适度降低证明标准。除了充分利用科学评估、风险评估之外,应当保障利益各方参与生态环境保护与企业碳排放信息公开披露。

(二)碳排放行为承担预防性责任方式的司法改进

1.判项具化:裁判内容阐明预防性责任的具体措施

为确保预防性责任承担方式的确定性与可执行力,除宣示性裁判外,法院应当对预防性责任的具体内容予以阐明。理由在于:首先,考虑到企业经营的持续性,即使企业以技术改造等整改方式消除现存危险,已经建立相应处理系统,但并不足以证明不再会有侵权行为。其次,法院判决不应局限现行状态下环境污染与环境风险是否已经消除,以此决定是否判决被告承担预防性责任。相反,应看到完善、改进是一个持续和不断增进的过程,环境企业的生产经营活动具有持续性,在生产经营过程中仍然可能出现超标排放等行为,应当在判决中予以明晰,以判决的形式提示和要求企业继续完善,避免损害。再者,针对环境污染、生态破坏、气候变化等不同环境风险,所采取的具体预防性措施也不同。将具体的预防性措施写入环境预防性责任的裁判内容中,有利于将停产停业等预防性措施转化为以行政手段实施的民事责任,使责任承担方式更加明确,便于判决执行。

2.方式改良:预防性责任的变通与适度扩张适用

传统的预防性责任承担方式碍难实现对涉碳环境风险的预防与救济。有学者建议引入环保禁令制度,完善监督机制和执行责任[12],通过责令立刻停止侵害的司法措施遏制使环境公共利益遭受损害的苗头。实际上,我国早有类似的司法实践,例如,成都铁路运输第二法院四川大熊猫国家公园生态法庭作出某企业在案件审理过程中不得排放未达标污染物的禁止令,再如北京市密云区人民法院作出不得使用开炼机、密炼机生产产生大气污染物的行为的诉前禁止令;以及如前述上海法院首例适用先予执行的环境资源案件。由此,在我国将禁止令保全措施适用于生态环境保护,日后也可将禁止令适用到涉碳案件中,以临时性和部分消除危险、代替性赔偿等责任承担方式,调和和变通预防性责任行使,避免阻碍和制约社会发展。

首先,停止侵害并非要求企业停止排放所有温室气体的行为,只停止易引发气候变化风险的碳排放标准溢出量。通过能源转型或更新减排设备也是停止侵害责任的具体承担方式之一。

其次,排除妨碍、消除危险类责任方式应当细分为三种模式,包括完全排除或消除、部分排除或消除以及转化为替代性修复。完全排除表现为永久全面地停止对环境有影响的活动,可能对经济社会发展等其他公共利益产生重大影响,故在涉及碳排放案件中,法院作出完全排除的裁判时应当审慎。对于客观上无法避免的排放,强制要求责任主体将预防性责任转化为替代修复责任,如修建公共基础设施、增加堤坝高度等。部分排除则更具灵活和变通性,其具体措施为要求责任主体以绿色环保为重心进行能源选择、技术改造、设备升级等方式减少碳排放,如采用碳捕获和储存技术。这类责任方式具有调和属性的责任方式在兼顾企业生产活动持续的同时,达到排除危害的救济目的,应当成为主要的责任方式。

最后,应当适度扩展预防性责任的适用案件类型。主张预防性责任的目的不仅仅是减排,还要求责任主体公开披露他们拥有的与气候变化有关的所有研究和信息。诸如新建煤电机组、绿色能源选择等可能引起气候环境变化的事项,向消费者和市场提供消除技术风险和做出知情决定所需的透明信息,以要求承担预防性责任的诉讼形式监督企业信息公开披露,以平和且理性的方式达成诉求。

五、结语与展望

实现碳达峰、碳中和的“双碳”目标取决于多方共同努力。“十四五”时期,我国生态文明建设以降碳为重点,推动减污降碳协同治理,不能依赖污染治理、恢复生态的事后救济。随着环保理念与政策倡导以及环境司法的逐步优化,未来以预防性责任为主要诉请的环境案件占比必将逐步提高。因此,当前对环境民事公益诉讼预防性责任承担方式的研究,必须建立在减污降碳协同治理的特殊需求之上。

预防性责任强调对环境风险的预防功能,有助于完善环境风险归责方式、回应社会公众预防环境风险之需求。我国碳排放监测技术已较为先进,但由于气体流动与引起气候变化的多重因素叠加,碍难以实质损害结果产生为由提起诉讼。然而,若主张承担预防性责任,在事前要求企业对设备升级改造、对能源选择侧重低碳环保,则更符合可持续发展的环境理念。

若将来法律规定超标碳排放等行为构成侵权或将温室气体视为污染物,则可直接依据法律进行防御性救济;若否之,可在碳污协同治理下,将传统环境预防责任与其他法律衔接适用,如基于环评与规划设置环境预防性责任,发挥司法策应功能。除却采取碳评价、碳规划、碳监测等行政预防措施外,司法作为最后一道防线,通过环境公益组织与检察院提起涉碳公益诉讼,诉请责任主体承担预防性责任,以此倒逼履行企业履行碳排放控制义务,同样可为实现“双碳”目标的提供一条司法规制路径。

① 参见金县诉英国石油公司案(King County v. BP PLC., No. 2:18-cv-00758 , W.D. Wash. Aug. 17, 2018.);罗德岛诉雪佛龙公司案(Rhode Island v. Chevron Corp., No. 19-1818, 2020 WL 6336000. Oct. 29, 2020);明尼苏达州诉美国石油协会案(Minnesota v. Am. Petroleum Inst., No. 0:20-cv-01636 ,D. Minn. July 27, 2020)等,该些案件的原告均在气候变化诉讼中对化石燃料引发气候变化的损害主张赔偿责任。

② 参见山东省济南市中级人民法院(2017)鲁01民初1467号判决书;最高人民法院(2020)最高法民再187号判决书;四川省蓬安县人民法院(2017)川1323民初2166号判决书;广东省高级人民法院(2020)粤民终127号判决书。

③ 参见广东省广州市中级人民法院(2018)粤01民初707号判决书;江苏省盐城市中级人民法院(2018)苏09民初25号判决书。

④ 参见云南省高级人民法院(2020)云民终824号判决书。

⑤ 参见山东省潍坊市中级人民法院(2020)鲁07民初1179号判决书。

⑥ 参见重庆市万州区人民法院(2020)渝0101民初2491号判决书;浙江省高级人民法院(2020)浙民终893号判决书。

⑦ 参见江西省高级人民法院(2020)赣民终737号判决书。

⑧ 参见安徽省萧县人民法院(2021)皖1322民初1286号判决书;辽宁省丹东市中级人民法院(2022)辽06民终311号判决书。

⑨ 参见广东省清远市中级人民法院(2019)粤18民终3494号判决书。

⑩ 参见安徽省高级人民法院(2018)皖民终826号判决书;江苏省盐城市中级人民法院(2018)苏09民初25号判决书;湖北省武汉市中级人民法院(2019)鄂01民初6127号判决书;湖南省高级人民法院(2019)湘民终879号判决书;安徽省安庆市中级人民法院(2018)皖08民初37号判决书。

⑪ 参见北京市高级人民法院(2018)京民终453号判决书。

⑫ 参见河南省高级人民法院(2019)豫民终1592号判决书。

⑬ 参见广东省珠海市中级人民法院(2020)粤04民初129号判决书。

⑭ 参见浙江省高级人民法院(2019)浙民终863号判决书。

⑮ 参见《人民陪审员参审十大典型案例》之六:人民陪审员参加七人合议庭审理海洋环境民事公益诉讼案,载最高人民法院网,https://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-374791.html。

⑯ 参见《关于为崇明世界级生态岛碳中和示范区建设提供司法服务和保障的意见》,载上海市高级人民法院网,http://www.hshfy.sh.cn/css/2022/11/16/202211161455534452849.pdf。

⑰ 参见贵州省清镇市人民法院(2018)黔0181行保1号裁定书。

⑱ 参见《2022年度生态环境司法保护典型案例通报》之三:工程施工造成污染法院先予执行及时修复生态环境,载上海市高级人民法院网,http://www.hshfy.sh.cn/css/2022/11/16/202211161513022384480.pdf。

⑲ See City OF Oakland v. BP PLC, 960 F.3d 570(9TH CIR. 2020).

[1] 张忠民,王雅琪,冀鹏飞.“双碳”目标的法治回应论纲——以环境司法为中心[J].中国人口·资源与环境,2022,32(4):44-56.

[2] 谢鸿飞.气候变化侵权责任的成立及其障碍[J].政治与法律,2022(7):2-17.

[3] 程惠霞.“科层式”应急管理体系及其优化:基于“治理能力现代化”的视角[J].中国行政管理,2016(3):86-91.

[4] 于文轩.生态文明语境下风险预防原则的变迁与适用[J].吉林大学社会科学学报,2019,59(5):104-111,221.

[5] 刘超.“双碳”目标下“认购碳汇”司法适用的规范路径[J].中国地质大学学报(社会科学版),2022,22(5):18-31.

[6] 郑少华,张翰林.论双碳目标的法治进路——以气候变化诉讼为视角[J].江苏大学学报(社会科学版),2022,24(4):66-79.

[7] PHILIP B D.Strengthened scientific support for the Endangerment Finding for atmospheric greenhouse gases[J]. Science,2019,363:597-597.

[8] 张辉.论环境民事公益诉讼的责任承担方式[J].法学论坛,2014,29(6):58-67.

[9] 李岳.民事审判权缺位的程序性规制——“不予处理”式判决的实证考察和规范化思考[C]//最高人民法院.全国法院系统第二十二届学术讨论会论文集.北京:国家法官学院科研部,2011:12.

[10] 侯光明,荆珍.温室气体区域协同规制的法律路径选择[J].黑龙江省政法管理干部学院学报,2021(2):131-136.

[11] Doremus H.Scientific and Political Integrity in Environmental Policy[J].Texas Law Review,2008(7):1601-1653.

[12] 巩固,陈瑶.以禁令制度弥补环境公益诉讼民事责任之不足——美国经验的启示与借鉴[J].河南财经政法大学学报,2017,32(4):46-56.

Judiciary reform and improvement and practical process of preventive liability in the context of ‘dual-carbon’

LIU YAN

Persisting in risk prevention is an important principle of the‘dual-carbon goal’, which is consistent with the value appeal of preventive civil liability to deal with environmental risks. Carbon emissions are not pollution, but may constitute ecological damage. Under the coordinated governance of pollution reduction and carbon reduction, it is possible to regulate carbon emissions with preventive liability. In recent years, environmental judicial practice from the integration of the concept of risk prevention, extension of the responsibility of the main body, alternative repair, prior execution, injunction and other ways of preventive liability for emission reduction and carbon reduction improvement. However, it should also be recognized that the determination of environmental risk responsibility caused by carbon-related factors and the traditional environmental prevention responsibility are different in the nature of the behavior, the subject of accountability, and the degree of causality demonstration. In order to meet the realization of the "dual-carbon" goal, to innovate the elements of attribution of preventive liability triggered by carbon-related acts, focusing on the consideration of the illegality of the act, relying on scientific and technological attribution at the same time, lowering the standard of proof of the likelihood of the occurrence of the risk, and adapting and expanding the type of preventive liability applicable.

thedual-carbon goal; preventive liability; judicial practice; method of assuming liability

D922.68

A

1008-472X(2023)03-0057-11

2022-12-14

刘彦(1996-),女,贵州遵义人,贵州大学法学院,硕士研究生,研究方向:民商法。

本文推荐专家:

韩松,西北政法大学,教授,研究方向:民商经济法。

焦和平,西安交通大学,教授,研究方向:民法、知识产权法。