离婚冷静期制度的问题检视与完善路径

白睿丰

■法学

离婚冷静期制度的问题检视与完善路径

白睿丰

(西南政法大学 民商法学院,重庆 401120)

《民法典》第1077条离婚冷静期制度以修正不加约束的任意的离婚行为为目标,在制度实施过程中产生抑制冲动离婚效果的同时生发出了一定的负面效应。其中离婚冷静期制度对个人自由与社会正义价值衡量失衡、对家庭内部弱势群体保护不力、配套措施阙如的问题正阻碍着该制度应有价值的发挥。对此需要对离婚冷静期制度适用范围进行精细解读,完善配套措施以把握和实现制度设计本意;在体系化视角下促进离婚冷静期制度融入《民法典》体系并配合相关法律制度实施的整体性、一致性。通过形成稳定合理且完整的适用机制提升制度实施效果,确保制度设计对实施应用的有效指引。

离婚冷静期;价值衡量;适用范围;配套措施;体系化

自21世纪以来,全国各地离婚率呈飞速发展趋势。离婚率的攀升展现出婚恋自由、追求个人幸福理念充分勃发的势头。但高离婚率背后同样隐藏着一对对轻率对待婚姻关系的夫妻、一个个因婚姻破碎而不幸的家庭。在欢呼离婚自由解放人性,保护人权的同时,也应当理性看到高离婚率对社会的负面影响及其所产生的社会问题[1]。对此,2021年《民法典》正式实施,其在婚姻家庭编中确认了“离婚冷静期制度”,这对先前虽便捷但无约束的无过错离婚制度所带来的负面影响予以修正,力求以强制规定为手段限制高离婚率问题。经过两年多的离婚冷静期制度实践检验,离婚率确有下降,但同时生发出的负面溢出效应抵消了部分制度实施效果。同时离婚冷静期制度作为《民法典》中的新兴制度,其规范条文较为概括,当面对复杂多样的现实状况时,制度阙如只能让实践操作捉襟见肘。因此需要在离婚冷静期制度实施得如火如荼的当下,发掘已经产生及可能存在的制度适用问题,以实践检验的方式不断增进制度设计,完成体系化构建,并对离婚冷静期实施背景下的个人权益保护和社会整体利益衡量问题进行新的思考和探究。

一、离婚冷静期制度的实施效果评价

离婚冷静期制度是否能有效降低登记离婚率是该制度的设计初衷,也是制度实施效果的重要检验标准。纵观我国离婚相关的政策制度环境变化,我国的离婚率水平与我国离婚政策供给之间呈现较强的相关性。2003年国务院颁布了《婚姻登记条例》,该条例取消了先前的离婚审查制度。自此以后,我国夫妻离婚避免了行政因素的过多参与,方便快捷的离婚程序让常年的隐性离婚需求得以释放,离婚率逐年上升。据《中国社会统计年鉴(2021)》统计数据显示:自2002年至2019年,中国登记离婚数由57.3万对升至404.7万对,2020年离婚人数稍有下降,为373.6万对。整体上登记离婚人数在逐年快速上升,这让离婚率在政策制度的放松下走向了另一极端。在没有客观限制的离婚程序以及其他社会因素的催化下,我国离婚率一路走高。是否离婚看似只是夫妻双方的个人选择,但离婚结果却或多或少地限制着家庭的发展,过高的离婚率也会影响社会的稳定。因此,在政策因素的再次影响下,自《民法典》实施以来,根据民政部门发布的《2021年民政事业发展统计公报》统计的数据可知,2021年依法进入离婚程序的夫妻为283.9万对,对比上年直线下降34.6%。其中,在民政部分办理离婚登记的为214.1万对,经法院判决或诉前调解离婚的69.8万对。整体离婚率为2.0‰,同比下降1.1个千分点。可见,离婚冷静期制度的引入使整体上的全国登记离婚夫妻对数呈显著下降趋势。同时,基于各省份的差异性考虑,通过对各省份离婚数据单独考察发现,全国各省份的离婚人数均呈现不同程度的降低。具体而言:安徽省2021年全省共受理离婚登记申请220721对,当年完成离婚登记112529对,占离婚登记申请总数的50.98%,完成离婚登记数与去年同期相比下降了46.05%;江苏省2021年相较去年,离婚夫妻数量降低42.45%,其中有近4成在离婚冷静期内撤回离婚申请;重庆市2021年有5万多对失和夫妻在冷静期内做出不离婚的决定, 离婚数量同比2020年下降44%;等等①。上述数据中值得注意的是,各省市中有不少夫妻是在冷静期内主动撤回离婚申请或在经过离婚冷静期间后未能如约前往婚姻登记机关申领离婚证,最终实际办理离婚的夫妻人数明显减少。由此可见,就全国的登记离婚数据而言,我国自由离婚的热潮在政策的引导下逐渐减退,离婚冷静期制度的设计与出台,确实在一定程度上让高离婚率问题有所缓解,主动或默示撤回离婚申请的夫妻数量也反映出“头脑发热”式离婚得到了有力控制,就制度设计初衷而言,该制度初见成效。

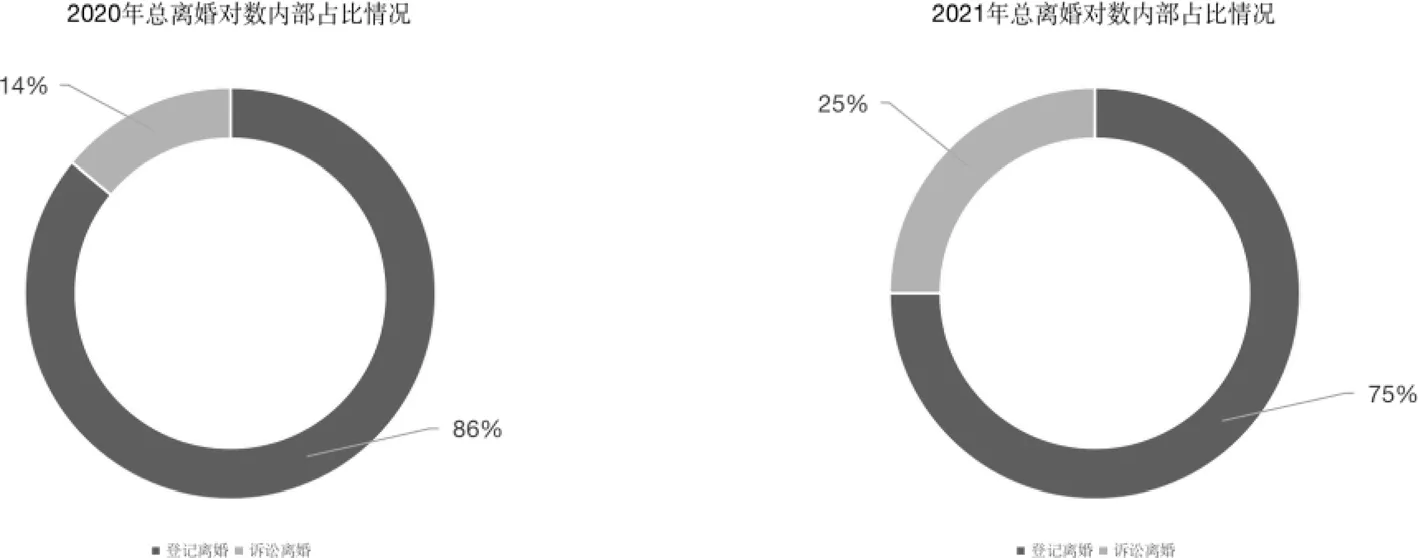

然而事实上,对离婚冷静期制度的实施效果的检视不能仅关注目标数据,该数据只能反映出部分以及前期的制度发展状况。离婚冷静期制度通过强制给予意图离婚的当事人深思熟虑的时间以缓解离婚冲动,挽救许多本不该破碎的家庭,但该制度的适用同样产生出一定的负面溢出效应。例如,离婚冷静期制度在增加形式上“冷静”程序的同时,也给意图离婚的当事人增添了时间和精力成本,离婚成本的增高将变相影响了人们的结婚选择,进而离婚冷静期制度的介入很可能间接削弱适龄人群结婚的积极性,反噬人们的结婚意愿,长此以往,将会进一步加剧我国低结婚率带来的社会危害。同时,通过考察分析近五年民政部发布的婚姻登记情况数据可知(表1),2021年作为离婚冷静期制度实施“元年”,该年相关数据产生的变化不仅反映出离婚冷静期制度发挥了降低离婚率的作用,还通过登记离婚数据和诉讼离婚数据的对比关系,反映出离婚冷静期制度可能带来的长期的发展问题。2021年在登记离婚对数相较上年有明显下降的情况下,诉讼离婚对数反而反常于往年较为稳定的离婚对数,达至近五年最高(69.8万对)。与2020年诉讼离婚数量在离婚总量中的占比相对比(图1),2021年诉讼离婚率在离婚总数内部占比明显增多。可见,当离婚冷静期制度正式实施,不少意图离婚的夫妻转而选择通过离婚诉讼达成离婚目的。登记离婚对数在离婚冷静期制度的影响下直线下降,下降数量却在诉讼离婚数据中予以弥补,最终很可能在这一降一升的状况下继续维持离婚总数稳定的增长趋势。此外,目前离婚冷静期制度作为《民法典》中的一项新兴制度,其规定单一、配套措施不完善,在面对弱势的妇女群体和未成年子女的权益保障以及具体程序的体系化衔接等问题时将无所适从,甚至基于制度配套措施缺漏以及制度宣传不到位,导致群众难以对该制度保持正向的接受态度,最终反而钳制制度作用的发挥。因此应当清醒认识到离婚冷静期制度的“双刃剑”性质,肯定离婚冷静期制度发挥正向作用的同时对该制度的实施效果及问题缺漏进行综合性的评判,在探析问题和隐患的基础上,消除适用疑难并为离婚冷静期的发展完善制度措施设计。

表1:2017-2021年我国婚姻情况统计表(数据来源:民政部统计公报)

图1: 2020年与2021年全国总离婚对数内部占比情况对比

二、离婚冷静期制度适用的问题检视

离婚冷静期制度旨在自当事人向登记机关申请离婚之日起三十日内,冷静、理智地对当前的婚姻状况及今后的家庭生活进行充分的考虑,避免冲动地以离婚方式解决夫妻矛盾[2]。但在制度适用过程中约束和限制轻率、冲动型离婚的同时也因制度设计不完善、配套措施不齐全等弊端,导致制度实施的负面效应加剧。为防止制度功能发挥持续减弱,对此需要认真检视离婚冷静期制度的适用问题,明确制度完善的具体方向。

(一)个人自由与社会正义之间的平衡与牵制

设置登记离婚冷静期条款的最终目的在于均衡离婚自由与家庭、社会稳定的价值, 也是社会主义婚姻道德伦理折射在离婚制度上的产物[3-4]。离婚问题看似是婚姻当事人的个人选择,但离婚的结果却关乎整个家庭的稳定以及家庭成员的利益,离婚带来的不稳定因素甚至还会影响社会稳固及全体社会成员的公共利益。因此离婚问题是一个重要的价值判断的问题,一方是婚姻当事人遵从自己的内心选择生活方式的自由,另一方则以功利主义为视角,以追求“最大的幸福”为目标,希望用社会正义的理念限制绝对的离婚自由以修正因此带来的风险和动荡。当价值判断成为核心问题,即需要通过衡量利益而判断如何适用[5]。但实质上,这两方面的价值判断与价值选择并无绝对的优劣之分。如此看来,最为稳妥合适的方式是将个人自由和社会正义两种价值观念在此消彼长的衡量之中尽力保持二者利益的平衡,既不以社会利益为由肆意侵害自由本身,又因为人类在两性关系上的自由天性必须相融于社会文化、服从于社会秩序[6],因而需要在社会整体利益视角下考量婚姻自由的限度。同时二者价值的平衡难以自动达成,须在法律规范的指引下实现。

自2003年《婚姻登记条例》出台后,我国离婚率迎来了新中国成立以来的第三个高峰[2]。离婚自由确实得到了强有力的保障,但过多地强调离婚自由导致的家庭弱势群体利益遭受侵害以及高离婚率引发的社会问题等“不正义”的结果被常年忽视。因此,在风险逐渐显现和扩大的情况下,需逐步重视通过制度措施对利益失衡问题进行适时、适当调试的可行性和重要性。离婚冷静期制度有效控制了高离婚率问题,有效筛出了部分情绪化的轻率、冲动型离婚。但措施的介入并非是一劳永逸的,更何况制度措施的设计并非完美。“一刀切”的离婚冷静期制度,用从某种外部规定的时长标准来推定夫妻离婚意愿的“冷静”程度,会对离婚自由产生不当干涉,会导致片面以家庭稳定要求压制与取代夫妻对个人幸福的正当追求[7]。正是由于离婚冷静期制度适用的“筛子”孔径偏大,会对并非缘于未成熟思考而选择离婚或确无重归于好必要的离婚当事人产生不必要的限制,在此对个人自由的限制过大反而导致对社会正义价值的追求失了衡。是以,离婚冷静期制度以社会正义的视角对离婚自由进行限制的力度同样需要被限制,否则当前并不完善的制度的介入将导致修复不正义的目标走向了另一个方向的不正义。个人自由和社会正义的价值衡量仍需进行不断的调整和权衡,对已有的适用类型的“筛子”精细化,从而在双重价值相互牵制的过程中实现动态且稳定的平衡。

(二)对弱势群体权益保护不足

离婚冷静期制度意图维护家庭稳定,防止有挽救空间的家庭被任意肢解。《民法典》第1077条规定,凡是夫妻间协议登记离婚的均需要经历三十天的冷静期。但在现实生活中,离婚的类型或离婚的理由复杂多样,除冲动离婚外尚存有大量因夫妻一方对另一方或其他家庭成员施加严重人身侵害行为而选择离婚的情况,尤其在长期以来形成的角色定位和生理结构等客观因素影响下,女性群体往往在家庭中更容易处于弱势地位,也容易遭受家庭暴力。全国妇联于2020年11月发布的数据显示,在中国,平均每7.4秒就有一位女性遭受丈夫殴打,2.7亿个家庭中,约30%的妇女遭受过家暴,每年有15.7万妇女自杀,其中60%的妇女自杀是因为家庭暴力②。这还仅是能够统计到的数据,尚有大量遭受家暴的被害人在默默承受,家暴事实正被悄悄隐匿。然而,随着近几年女性社会地位的提升和经济的独立,其对家庭和丈夫的精神依赖程度减弱,也有越来越多的女性选择对在家庭中遭受的侵害做出反抗。全国司法数据统计显示,2016年至2017年全国离婚纠纷一审审结案件中,73. 4% 的案件原告为女性;全国离婚纠纷涉及家暴的一审审结案件中,有91.43%的案件是男性对女性实施家暴[8]。可见已有不少家暴受害者勇敢选择通过法院解决离婚纠纷。同时除诉讼离婚外,不少当事人担心诉诸法院解决离婚纠纷会导致矛盾升级,诉讼程序对当事人的举证要求较高也可能导致离婚诉求难以得到法院支持③,因此最终选择了协议登记离婚,以较为平和的方式摆脱困境。但当前离婚冷静期制度由于未能精准筛选适用的离婚类型,导致存在家暴情形的离婚申请同样不加区分的需要三十天的“冷静等待”。在此期间,在存在家暴“前科”的家庭中,不仅受害一方需要提心吊胆地熬过冷静期,甚至在冷静期间由于没有其他的临时保护措施而促使暴力行为升级,将受害一方或其家庭成员置于进一步的人身危险境地。而更令人愤懑的是,离婚冷静期内或离婚冷静期结束后,任何一方均可不计成本地反悔或不配合离婚事项的办理进而产生撤回离婚申请的效果,这无疑会让受害一方处于无休止且无望的等待中。

在离婚过程中除夫妻间弱势一方权益易受损害外,未成年子女的权益保护问题也是一项重要议题。离婚的选择未成年子女无法实质性地干涉,但离婚的结果却给子女带来了根本性的影响。离婚必定会牵涉未成年子女的抚养及监护问题,而如何才能在最大程度范围内维护或者考虑未成年子女的利益又是一个技术性问题。婚姻问题本就复杂多样,加之处于婚姻动荡状态的父母可能会在因离婚冲突产生的负面情绪的支配下难以对未成年人的抚养及监护问题做出周全的安排,最终影响未成年子女的身心健康成长。离婚冷静期制度确实在一定程度上修正了以往不受限制的离婚选择以及考虑欠妥的离婚协议的弊端,即增加了离婚父母冷静思考,褪去冲动情绪的时间。但实质上,增加了思考时间并不必然等同于确保安排的妥当性,即使给予了父母冷静思考的时间,但未必能够就协议是否符合婚姻家庭法的规定以及是否有利于子女健康成长等专业性问题做出判断。反观离婚诉讼程序,不论是诉前调解还是最终判决,法官都会对子女抚养及监护问题综合家庭情况进行审查并做出合法、合理的安排。显然当前的登记离婚制度对子女利益保护问题的设计存在漏洞,需要在离婚冷静期制度实施之际,借登记离婚制度完善的契机做出相应的补充。

(三)制度设定目标落实不到位

我国离婚率持续偏高,在宏观上是转型期社会经济发展不可避免给婚姻家庭带来冲击的结果,微观上亦与部分当事人婚姻观念扭曲,道德责任感缺失有关[9]。因此轻率离婚现象的症结不仅在于浅层次的冲动情绪方面,更是当事人对婚姻的正确认知、对家庭及社会责任的承担意识方面存在欠缺,以及过强的自我认同所导致的对配偶境遇及需求的漠视。基于法律和政策的指引功能,某一特定时期的法律制度及政策规定应当对民众的婚姻观念和婚姻行为发挥指引作用。正如马克思所言,“谁也没有强迫着去结婚,但是任何人只要结了婚,那他就得服从婚姻法。……婚姻不能听从已婚者的任性,相反地,已婚者的任性应该服从婚姻的本质”[10]。对此,针对我国离婚率较高、草率离婚人群较多的问题,相关的法律及政策应当窥探到问题本质,在根源处引导夫妻形成正确的婚姻观念,减少冲动离婚情绪。

然而,我国当前采取的离婚冷静期制度只能在形式上促使意图离婚的夫妻莫要过快地做出离婚决定,却没能提供如何稳定冲动情绪、成熟考虑婚姻问题及做出合理的家庭生活安排的方法。引起夫妻产生离婚冲动的往往是在琐碎生活中积怨已久的矛盾,双方长期形成的生活方式、生活习惯难以在短暂的三十天内实现真正的自我改变,寄希望于单单通过离婚冷静期促使夫妻自我感悟,自行修复婚姻关系恐怕不太现实。是以,单纯的离婚冷静期制度在降低离婚率、引导正确婚姻观念形成、促进家庭稳定幸福的目标达成方面措施乏力。既然选择了向婚姻登记机关申请离婚,该申请行为就意味着允许行政机关在一定限度内介入其私人的婚姻关系,允许采取一定的行政手段,以“父爱主义”为原则为离婚当事人难以自主做出妥当安排的离婚事项提供相应的服务和建议,从而在最大限度范围内挽回家庭幸福、维护夫妻及其家庭成员的利益。

除离婚冷静期制度配套措施不足外,影响离婚冷静期预设功能发挥的还有另一可能的原因。由于离婚冷静期制度增加了夫妻成功离婚的时间成本,这成为了许多夫妻排斥离婚冷静期适用的重要原因之一。在《民法典》第1079条第2款规定的诉讼离婚程序中④,诉前调解属于必经的前置程序,当事人双方可直接在诉前调解程序中达成统一的离婚意愿,经法院确认后便径直产生离婚的效果。因此不排除当事人为规避离婚登记中的冷静期,以虚假诉讼离婚提起离婚程序,再在调解中立即达成离婚协议,从而获取相对快捷的离婚程序的可能[11]。那么,此时意图离婚的当事人选择向更加简捷快速的诉讼离婚程序逃逸,便造成了离婚冷静期制度设计功能被削弱的局面;同时因双方在诉前调解过程中直接达成了统一意见,既减少了“冷静的时间”又缺乏法庭的审慎裁判,致使诉讼离婚程序中离婚诉求“不冷静”“不成熟”。故而,需要对离婚程序进行全局性考量,实现登记离婚与诉讼离婚程序的相互配合,保持两种离婚方式在确保离婚选择和离婚结果合理性效果上的均衡性,避免当事人对某一程序的故意偏向,从而充分发挥各制度的应有功能。

三、离婚冷静期制度的完善路径

经上述分析,离婚冷静期制度令意图离婚的当事人审慎对待离婚问题,在减少冲动型离婚数量方面发挥了一定的正向作用。但同时应承认,离婚冷静期仍存在适用过程中的不足和弊端,需要针对制度显露的问题探究解决方法,对配套措施完善补充设计,将离婚冷静期制度纳入体系化的解读思路。

(一)适用范围厘定

1.排除适用的一般规则

如前所述,离婚冷静期的现行规定所针对的适用对象不够精确化,适用类型的“口子”张得太大,例如将家暴、虐待等情形直接纳入到离婚冷静期的适用范围将可能加剧当事人人身权益受损的风险。因此需要针对特殊情形对离婚冷静期的适用范围进行较为细致的筛选。而对具体适用范围的筛选需要遵循一定的体系规则。作为法律构成单位的法律规范,需符合逻辑一致性和价值融贯性的要求, 彼此之间在功能上相互支持、价值上相互协调和融贯,从而构成一个体系[12]。离婚冷静期制度作为法律规范体系的组成部分,对该制度的解读与优化应当与其他法律规范之间保持应有的逻辑和价值上的统一和谐。而就离婚冷静期制度适用范围的确定而言,同样应当充分考虑其适用类型和适用程序与《民法典》以及其他法律制度中相关规范的一致性,从而保证法律规则适用的系统与协调。

学界和实务界存在很多观点赞同将家暴、重婚、婚内同居以及虐待、遗弃等违反公序良俗以及强制性规定的情形排除适用离婚冷静期制度[4][13-14]。在民法典正式实施前,民政部也曾发言:“《民法典》关于离婚冷静期制度的规定只适用于协议离婚。对于有家暴情形的这种情况,当事人可向法院提起诉讼”⑤。笔者认为,以上判断所追求的目标方向正确,但存在一定的整体性视角的偏差。一方面,前已述及,即使存在家暴情形,也是有适用协议登记离婚的可能,因而不能因噎废食,直接将家暴情形下的离婚难题推至诉离婚程序而万事大吉。另一方面,登记离婚与协议离婚在冷静强度上应当大体相当[11],对离婚选择成熟度的考量程序设计应当大致均衡。《民法典》第1079条第3款明确规定了,即使存在家暴、虐待、遗弃家庭成员、婚内同居、不良恶习而屡教不改等情形也是需要先行调解,经调解无效的再准予离婚⑥。因而,在我国离婚政策的指引下,即便存在例如家暴这种伤害他人身心健康的行为,也是需要在尊重双方意愿的基础上,本着维护婚姻家庭稳定的原则进行诉前调解,虽然程序并不复杂,且极有可能在调解不成情况下直接判决离婚,但也在一定程度上给予了双方当事人再次进行成熟思考的机会,充分体现诉讼程序对离婚问题的谨慎性。类比观之,倘若将上述情形均在登记离婚过程中排除适用离婚冷静期而直接产生离婚的效果,将明显与诉讼离婚规则设计的“冷静程度”不相当、不相称。因而对离婚冷静期制度排除适用的规定不得过分随意,需要立足整体视角进行具体情形的分析。

2.排除适用的具体规则

家暴应分情况排除适用离婚冷静期。由于家暴会对家庭成员的身心健康及人格健全产生严重侵害,人们对家庭暴力问题深恶痛绝,大部分研究者也表示家暴情形应绝对排除适用离婚冷静期。但笔者认为,应分情况判断。在绝对地将离婚冷静期排除家暴情形的适用状况下,不区分家暴程度而径直排除适用离婚冷静期未免过于草率。婚姻登记机关在接收到以家暴为由的离婚申请时应当进行相应的审核,对是否存在家暴事实以及家暴的严重程度进行判断,进而才能做出下一步措施的选择。为保持规则适用的统一,婚姻登记机关在进行家暴事实及其严重程度的判断时可以将《反家庭暴力法》这一专门规定作为参照,从而对家庭暴力事实进行体系化认定。

一方面,《反家庭暴力法》第16条规定表明,家庭暴力案件存在情节轻微情形,只是给予施暴者批评教育或向其出具告诫书。在此种情形下,并未造成严重后果,施暴人积极改正且受害人选择原谅,那么此时便没必要过多地干预当事人选择重归于好的自由。而此种未能彻底导致家庭破裂的轻微家暴行为很可能也发生在登记离婚申请中,此时不得将双方的婚姻“一棒子打死”,可以给予当事人一次修复关系的机会,因而先不排除离婚冷静期的适用。当然如若家暴行为并没有被抑制或再次升级,则应立即采取其他措施予以控制,下文将进行详细介绍。另一方面,构成治安或刑事案件的严重家暴行为,则因对受害人及其他家庭成员已经造成了严重的伤害且施暴风险尚未褪去,可直接排除适用离婚冷静期,让受害人及其家人尽早摆脱痛苦。此外,对于婚姻登记部门何以对家暴程度进行判断的问题,笔者认为可参照适用《反家庭暴力法》第20条的规定,即当事人可提供公安机关的出警记录、告诫书、伤情鉴定意见等证据,来证明家暴的事实及其严重程度,并由民政部门据此做出离婚冷静期适用与否的决定。

除家暴情形外,还有不少观点认为应当将虐待和遗弃家庭成员、重婚、与他人同居、存有恶习屡教不改等情形排除适用离婚冷静期制度。但笔者认为:

其一,虐待、遗弃家庭成员应直接适用诉讼离婚制度。《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民法典>婚姻家庭编的解释(一)》(以下简称《婚姻家庭编司法解释(一)》)第1条规定持续性、经常性的家庭暴力可以认定为虐待家庭成员,因此虐待相较家暴更具危险性和严重性,相应地,采取的手段措施也应更具强制力。而遗弃行为主要针对的对象是没有独立生活能力的家庭成员,其社会影响和危害程度同样十分巨大⑦。同时虐待和遗弃家庭成员不单是民法领域的问题,极可能上升为刑事犯罪问题。因此虐待、遗弃家庭成员的离婚案件应当直接交由法院通过诉讼程序予以认定和判决将更为稳妥,也更有利于保护受害人的权益。

其二,重婚应直接适用诉讼离婚制度。我国《民法典》第1053条明确规定重婚属于导致婚姻无效的情形之一,且根据《婚姻家庭编司法解释(一)》第9条、《婚姻登记条例》第16条的规定可推断,导致婚姻无效的重婚情形,应当向人民法院请求确认已办理结婚登记的婚姻无效⑧。由此可见,重婚作为法定的婚姻无效情形,涉及对我国婚姻登记管理行为的监督和修正,关涉我国“一夫一妻”的基本婚姻制度的落实,因此不得简单交由婚姻当事人自行处理和解决,应由国家机关予以正式的纠正和认定。是故,存在重婚情形的离婚案件应当直接适用诉讼离婚程序,进而不适用登记离婚程序中的离婚冷静期制度。

其三,与他人同居、存有恶习屡教不改不排除适用离婚冷静期。由于在诉讼离婚程序中与他人同居、存在恶习率屡教不改的情形虽具有一定的道德谴责性,但不必然涉及人身伤害等法律可责难性,因此法律无形的手不应介入过多、过深。且与他人同居、存有恶习屡教不改的情形在诉讼离婚程序中均有在诉前调解程序中调解成功的可能,也即该两种情形并不必然导致夫妻感情破裂。对此,应回归夫妻双方感情确实破裂的一般离婚条件的判断标准,同时平衡登记离婚程序与诉讼离婚程序中“冷静”的相当性,从而不应直接排除与他人同居、存有恶习屡教不改情形中夫妻经冷静思考后重归于好的可能性。因此该两种情形不排除适用离婚冷静期制度。当然在冷静期内若一方造成另一方损害的,应及时采取其他措施制止危害行为。

(二)离婚冷静期配套措施完善设计

1.离婚冷静期辅助制度

由于当前离婚冷静期的规定只是在形式上给予夫妻冷静的时间,因此仅靠夫妻双方在冷静期内自我修复,其抑制离婚率的效果会大打折扣。离婚自由虽不能被随意干涉,但申请进入离婚冷静期后的效果必然与一般的婚姻关系有所不同,由第三方组织机构主动采取措施为当事人进行离婚调解已是制度设计的应有之意⑨。因此需要完善离婚冷静期制度有效实施的辅助措施。

首先需要明确离婚冷静期辅助措施的主要实施主体。2021年民政事业发展统计公报显示,2021年民政部门登记离婚214.1万对⑩。可见当前全国登记离婚人数仍处于较高水平。各地区婚姻登记部门所管辖的婚姻登记人数较多,若均由婚姻登记部门对离婚冷静期内的夫妻进行调解、对其家庭成员进行疏导将是一项任务量巨大的工作,且由于婚姻登记机关管辖范围过大而难以深入了解当事人情况,进而严重阻碍工作人员做出针对性的有效调解。对此需要引入更加便于深入处于离婚冷静期间内家庭的第三方组织。我国改革开放以来,服务于社会城乡社区的基层组织成为了社会组织的重要组成部分,弥补了政府和市场的不足[15]。基层社会组织有效满足了城乡居民的各方面社会需求,其中就包括妇幼保护、法律援助等社会服务活动,有效促进了社区稳定,及时高效地解决了社区纠纷[15]。离婚冷静期制度同样可充分利用基层社会组织的优势,深入存在婚姻问题的家庭、倾听夫妻双方诉求,并在此基础上为解决婚姻纠纷引入婚姻家庭、心理学及法学领域专家,组建专业团队,为处于离婚冷静期的夫妻及其家庭进行有效的调解和疏导。

离婚冷静期辅助措施具体内容可包括纠纷调解、心理疏导和协议审核。其一,纠纷调解是指了解处于离婚冷静期的夫妻双方确切的婚姻状况、矛盾产生原因及其真实的离婚意愿,本着维护家庭稳定的原则对冲动申请离婚且可挽救婚姻进行矛盾和纠纷的剖析调解,尽可能地帮助夫妻双方做出成熟、双方利益最大化的决定。这既真正实现离婚冷静期制度减少冲动、草率离婚结果的初衷,又有效提升夫妻双方对婚姻的认知,促进婚姻生活的长期稳定发展。其二,心理疏导主要针对家庭中的弱势群体。遭受家暴的配偶、年幼的子女及年长的老人均可能会在离婚过程中因外显的冲突和矛盾而产生心理压力,甚至会留下心理创伤[16]。对此,及时的心理干预十分重要。通过专业人员的介入能够有效预防或及时察觉家庭成员的心理健康问题,对心理问题进行专业疏解,有利于家庭内部的和谐,促进即将破碎的家庭重归于好,即使最终夫妻仍选择离婚,也尽量削弱了家庭成员的心理创伤。其三,协议审核是由于夫妻间的离婚决定必然需要对家庭财产及未成年子女抚养问题进行协商,对该两项问题进行成熟思考也是离婚冷静期制度设计的本意之一。若经纠纷调解后发现夫妻双方确实处于破镜难再重圆的地步,基层社会组织中的专业人员可直接审核夫妻双方达成的离婚协议,并根据实际情况给予合理的财产及未成年子女抚养安排的建议,防止夫妻双方的权利义务安排严重失衡,同时确保给予未成员子女最有利的成长环境和生活条件。

2.离婚冷静期弹性时长制度

《民法典》第1077条第1款规定:“自婚姻登记机关收到离婚登记申请之日起三十日内,任何一方不愿意离婚的, 可以向婚姻登记机关撤回离婚登记申请。”我国离婚冷静期时长为固定时长,无论何种家庭状况、何种申请理由均需冷静三十天后才可申请发给离婚证。但现实中“一刀切”的冷静期时长缺乏灵活性和审慎性,涉及较多复杂离婚矛盾和纠纷的离婚申请,特别是涉及未成年子女抚养、监护问题的,在固定期限内未必能够对该事项达成完全成熟周全的一致意见,因此冷静期时长需要调整。

横向考察域外相关规定,离婚冷静期制度适用较为成熟的国家均未将冷静期设定为固定期限。韩国实施的“离婚熟虑期”制度要求经过法院审判程序办理协议离婚手续,由法院审理有离婚意向的夫妻双方提交的申请及子女抚养、财产分配等协议材料后,发送离婚确认书,以夫妻双方自收到离婚确认书之日起算熟虑期,有未成年子女的夫妻熟虑期为三个月,其余情况为一个月。熟虑期后,依然决定离婚的,法官将准予离婚[17]。英国在《家庭法》中规定了九到十五个月不等的“离婚反省期”[18]。在美国有未成年子女需要抚养的,“离婚等待期”期限一般较长,为180天,并且设立了离婚指导和离婚教育制度[19]。为最大限度保护未成年子女的利益,俄罗斯法律直接规定,对于在婚姻关系存续期间育有未成年子女的夫妻,只能通过诉讼方式终结婚姻,同时在诉讼离婚过程中也规定了冷静期制度[20]。可见,域外类似的离婚冷静期制度不仅在对待夫妻达成的离婚协议审查方面更为谨慎,而且给予了有未成年子女的夫妻双方更长的思考时间,以妥善解决未成年人抚养、监护问题。

我国明确将登记离婚申请交由婚姻登记机关处理,无法就夫妻双方对未成年子女的安排进行完全专业的审查。为有效弥补审慎性、专业性不足,可以将有未成年子女的具有离婚意向夫妻的冷静期时长适度延长,增加思考的时间,形成弹性时长制度。诚然,仅增加时长不必然等同于成熟合理的考虑结果,因此需要将弹性时长制度与上述辅助措施相结合,由基层社区组织中的专业人员对进入离婚冷静期家庭的未成年子女问题着重考量。对于较难处理的情形再根据实际情况向婚姻登记机关申请延长冷静期时长,并在此期间内对未成年子女的抚养、监护问题提供专业指导,以妥当安排未成年人子女今后的生活。

3.消除离婚冷静期权利保障真空地带

前述确定离婚冷静期排除适用规则时明确了情节轻微的家暴行为、与他人同居、存在不良恶习的情形不直接排除适用离婚冷静期制度。上述行为虽然情节、恶劣程度轻微,但不代表完全不具有人身危险性。离婚冷静期为可挽救婚姻提供了修复的机会,但绝不能让冷静期变为放纵危害他人人身权益行为的“温床”。为消除权利保护真空状态,可以设置相应制度措施有效弥补保护的缺漏。

其一,离婚冷静期加速到期制度。因轻微家暴行为、与他人同居、存在不良恶习原因进入离婚冷静期的家庭,在冷静期内若又产生家暴行为或因与他人同居、存在不良恶习而引发夫妻一方对另一方或其他家庭成员的人身侵害的,可直接向婚姻登记机关提供出警记录、伤情诊断书等证据并申请离婚冷静期加速到期。经婚姻登记机关审核认定后可跳过剩余冷静期时长,直接满足发给离婚证书的条件,产生离婚效果。此外,为有效提高离婚冷静期加速到期制度认定的效率、减轻受害人举证责任,可构建“家暴信息联网机制”,便于婚姻登记机关查询进入离婚冷静期后的相关当事人在公安机关备案的家暴信息记录,据此做出是否适用离婚冷静期加速到期制度的决定。

其二,离婚冷静期内制度配合衔接措施。要实现在离婚冷静期制度内对个体权利的有效保护,还在于能够形成相关制度的有效衔接[21]。在离婚冷静期内可将立法已经明确规定的人身安全保护令、强制报告制度引入对冷静期内弱势群体的保护措施中⑪。当存在离婚冷静期内的家暴行为时,由于情况紧急或婚姻登记机关尚未做出、现有证据无法做出适用离婚冷静期加速到期制度决定的,可直接向法院申请人身安全保护令,通过限制施暴者的暴力行为或采取强制性的分居措施以弥补保护空白,防止施暴者的暴力行为和伤害结果的升级。同时强调学校、幼儿园、医疗机构、居民委员会、村民委员会等组织机构对离婚冷静期内的家暴行为具有强制报告义务,从而为弱势群体权益保护增添保障防线。

4.离婚冷静期内的财产安排

进入离婚冷静期并不必然导致离婚结果,但仍与一般婚姻关系存有差异。离婚冷静期内夫妻距离“成功离婚”更进一步,更具离婚的可能,进而离婚冷静期内的夫妻财产关系不再那么紧密,进入了一种松散的不确定状态,那么离婚冷静期最终很可能会沦为夫妻一方恶意转移财产、损害另一方财产权益的“便利”工具。同时进入离婚冷静期的夫妻由于关系不如往常那般坚固,先前一般情况下的夫妻共同财产制度在冷静期内将难以被完全遵循。是以,离婚冷静期内的夫妻财产关系应具有特殊性,需要进行特殊的安排。

一方面,夫妻双方进行离婚申请时便可就双方财产进行申报,固定各自财产范围,方便后续财产问题的处理。同时先前实施共同财产制的夫妻可自申请离婚之日起,约定暂时的分别财产制。此外,冷静期内夫妻双方不应再具有当然的日常代理权,而若夫妻双方仍共同生活,则日常代理权仅限于日常生活开支。另一方面,针对离婚冷静期内夫妻一方恶意处理共同财产的问题,可参照适用《民法典》第1092条的规定⑫。具体而言,当恶意处理共同财产的行为在离婚冷静期内或离婚冷静期结束但尚未发给离婚证而被发现,受损害一方可立即通过婚姻登记机关,向法院申请财产冻结,同时双方需重新就夫妻共同财产分割问题进行协商,并应照顾财产受损害一方,或双方直接选择诉讼离婚。当恶意处理共同财产的行为在离婚冷静期届满并且已经发给离婚证书后被发现,则可就离婚财产纠纷问题单独向法院提起诉讼,请求再次分割夫妻共同财产。

(三)全局性完善离婚制度设计

我国的离婚制度有登记离婚和诉讼离婚两套机制,两套机制在限制冲动、草率离婚的冷静程度方面应当具有相当性,以防止离婚当事人为快速离婚而偏向某一程序的选择。当前诉讼离婚程序中的诉前调解程序由于只需当事人达成一致的离婚协议即可当即离婚,变相成为了意图快速离婚夫妻得到离婚确认的便捷通道,离婚冷静期制度预防和约束冲动型离婚的制度设计目的也将落空。因此需要对诉讼程序中的诉前调解流程增添一定的限制条件,以缓冲离婚结果的确认。在此,笔者建议在达成诉讼离婚调解协议前设置“调解协议审核制度”。即当事人在诉前达成初步的调解协议后不立即交由法官审核并出具离婚调解书,而应由调解员根据离婚情况、调解过程、证据材料等针对双方达成的调解协议中的离婚理由、对子女的抚养问题的安排、财产分割状况进行审核,防止双方恶意通过诉讼离婚实现快速离婚的目的,并对明显不公平的调解协议进行纠正。而针对审核结果,夫妻双方也可提供证据证明该协议的合理性,从而变相给予夫妻双方充分考虑离婚、子女抚养、财产分割等问题的机会,甚至在夫妻双方的释明过程中起到一定的缓和矛盾、挽救婚姻的作用[11,22]。总而言之,在不过分增添夫妻离婚负担的合理限度内对原先诉讼调解可快速导致离婚结果的情形予以钳制,保持登记离婚和诉讼离婚的协调性,同时确保两种离婚机制均能够在尊重夫妻双方意思自由的基础上有效促进家庭稳定、社会和谐,有力保障弱势群体的权益。

除登记离婚程序与诉讼离婚程序之间的协调性、统一性问题外,还应当关注多次登记离婚申请之间的关系协调问题。由于登记离婚程序中的冷静期在确保意图离婚的夫妻谨慎思考离婚问题外,也给夫妻双方增加了不少的时间等待的负担。当在经过离婚冷静期三十日后,夫妻双方最终没能在三十日内前往婚姻登记机关申领离婚证,则根据已有法条可推定,此种情况直接产生离婚申请程序结束、离婚申请处于“归零”状态的结果。如此,当夫妻再次选择向婚姻登记机关申请离婚时,将重新起算离婚冷静期时长。虽然上述情况在程序上具备十分的正当性,但也无疑增加了意图离婚夫妻的成本,夫妻双方在离婚冷静期内一直反反复复、兜兜转转,无益于夫妻关系的稳定与调和,也大大增加了婚姻登记机关的工作负担,严重偏离了离婚冷静期制度的设计本意。因此,笔者建议,在实践中应当进行一定的灵活调整。首先需要明确离婚冷静期的适用是没有次数限制的,凡是需要通过登记程序进行离婚的,无论先前是否已经经历过离婚冷静期,均可不限次数地再次进行申请。但为防止给予意图离婚夫妻过多的离婚自由的限制和干预,可对两次离婚申请时间的间隔及相应的离婚冷静期时长问题进行特殊规定。即在经历过第一次三十日的离婚冷静期后,夫妻双方并未在三十日内向婚姻登记机关申请领离婚证的,若夫妻双方在此之后的再三十日内再次向婚姻登记机关申请离婚,且夫妻双方的各种情况相较第一次离婚申请并未发生重大变化的,应当允许当事人在第二次登记离婚申请时直接准予发给离婚证明,但若夫妻双方之间的人身关系、财产关系、离婚原因发生重大变化或者夫妻对离婚协议的关键内容进行了修改或增补,则需要重新启动登记离婚程序,重新计算离婚冷静期。

四、结语

离婚冷静期制度自实施后,各地区的离婚率明显降低的数据是可观的,但法律制度的设计与实施是一项体系性工程,不能仅观察某一表象数据。针对高离婚率问题,国家以实用主义为指导精准设计相对应的解决措施难免只能顾全和解决当前的难题,在制度设计与实践操作的碰撞中逐渐显现出一些负面效应,而当前的制度规定难以完全解决。离婚冷静期制度其实在比较法中早已发展得相对健全,该制度本应具有极大的适用价值,然而由于我国现有的该制度规定本身存在配套措施不健全、制度体系化融合不到位以及多种利益衡量无法兼顾的弊端,导致制度设计功能发挥有限、当事人权益保障不足。对此需要将离婚冷静期制度的实施过程投射进整体的利益衡量框架和统一的法律适用体系中,针对已经显露的问题进行修正,对实践适用的空白予以补充,力求实现该项规定的适用范围精确化、利用配套措施辅助其功能发挥、充分保护弱势群体利益以及梳理明晰诉讼离婚与登记离婚规则间的关系,等等。由此形成较为完善稳定的适用机制,而逐渐发挥离婚冷静期制度的设计价值,真正促进我国构建稳定合理的婚姻制度结构,实现家庭和社会和谐稳固的目标。

① 数据来源于民政部官网全国各省统计数据公报。

② 参见“余秀华控诉伴侣家暴,舆论不只‘吃瓜’”,网址:https://baijiahao.baidu.com/s?id=1737703539375461663&wfr=spider&for=pc.。

③ 法院需要根据当事人提供的证据进行案件事实的认定,但由于司法实践中,尤其是农村妇女维权意识不强,难以收集和固定证据,导致我国法院认定家庭暴力事实的比例较低。此外法官个人的生活阅历、职业经验、政策直觉等因素也影响着对离婚案件中家暴事实的认定。参见“遭遇家暴起诉离婚”,网址:https://mp.weixin.qq.com/s/RAOIcQExtbuTUh_w0_BQwQ.。

④ 《民法典》第1079条第2款规定:“人民法院审理离婚案件,应当进行调解。如果感情确已破裂;调解无效的,应当准予离婚。”

⑤ 民政部:家暴不适用离婚冷静期制度,网址:https://m.gmw.cn/baijia/2020-12/04/1301903363.html.。

⑥ 《民法典》第1079条规定:“有下列情形之一,调解无效的,应当准予离婚:(一)重婚或者与他人同居;(二)实施家庭暴力或者虐待、遗弃家庭成员;(三)有赌博、吸毒等恶习屡教不改;(四)因感情不和分居满二年;(五)其他导致夫妻感情破裂的情形。”

⑦ 《刑法》《民法典》《残疾人保障法》《未成年人保护法》《老年人权益保障法》中关于遗弃的规定都是为了保护年老、年幼以及生病等无独立生活能力的人的合法权益。

⑧ 《婚姻家庭编司法解释(一)》第9条:“有权依据民法典第一千零五十一条规定向人民法院就已办理结婚登记的婚姻请求确认婚姻无效的主体,包括婚姻当事人及利害关系人。其中,利害关系人包括:(一)以重婚为由的,为当事人的近亲属及基层组织;(二)以未到法定婚龄为由的,为未到法定婚龄者的近亲属;(三)以有禁止结婚的亲属关系为由的,为当事人的近亲属”。《婚姻登记条例》第16条:“婚姻登记机关收到人民法院宣告婚姻无效或者撤销婚姻的判决书副本后,应当将该判决书副本收入当事人的婚姻登记档案”。

⑨ 民政部门在《婚姻登记工作规范》和《婚姻登记机关等级评定标准》以及答复函等文件中明确登记部门应当在婚姻当事人之间积极展开宣传、辅导、咨询、梳理等多方面的调解工作。参见司法部编:《新编中华人民共和国常用法律法规全书》,中国法制出版社2019年版,第144-149页。

⑩ 数据来源于民政部《2021年民政事业发展统计公报》。

⑪ 《反家庭暴力法》第23条第1款:“当事人因遭受家庭暴力或者面临家庭暴力的现实危险,向人民法院申请人身安全保护令的,人民法院应当受理”。《反家庭暴力法》第28条:“人民法院受理申请后,应当在七十二小时内作出人身安全保护令或者驳回申请;情况紧急的,应当在二十四小时内作出”。《反家庭暴力法》第14条:“学校、幼儿园、医疗机构、居民委员会、村民委员会、社会工作服务机构、救助管理机构、福利机构及其工作人员在工作中发现无民事行为能力人、限制民事行为能力人遭受或者疑似遭受家庭暴力的,应当及时向公安机关报案。公安机关应当对报案人的信息予以保密”。

⑫ 《民法典》第1092条:“夫妻一方隐藏、转移、变卖、毁损、挥霍夫妻共同财产,或者伪造夫妻共同债务企图侵占另一方财产的,在离婚分割夫妻共同财产时,对该方可以少分或者不分。离婚后,另一方发现有上述行为的,可以向人民法院提起诉讼,请求再次分割夫妻共同财产”。

[1] 夏吟兰.对离婚率上升的社会成本分析[J].甘肃社会科学,2008,172(1):23-27.

[2] 黄薇.中华人民共和国民法典释义与适用指南[M].北京:中国民主法制出版社,2020:1626.

[3] 巫昌祯,夏吟兰.婚姻家庭法学[M].北京:中国政法大学出版社,2007:171-174.

[4] 夏沁.民法典登记离婚冷静期条款的解释论[J].法学家,2020,182(5):24-38,191.

[5] 王轶.民法原理和民法学方法[M].北京:法律出版社,2009:31.

[6] 夏吟兰,邓丽.婚姻关系模型理论与离婚法律制度之间的关联性研究[J].比较法研究,2005(6):30-37.

[7] 张力.对离婚冷静期的冷思考[N].检察日报,2022-1-22(07).

[8] 司法大数据报告之离婚纠纷[EB/OL].(2018-03-23)[2022-12-24].https://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-87622.html.

[9] 姜大伟.我国夫妻分居法律制度建构研究[M].北京:中国政法大学出版社,2015:2.

[10] 马克思.论离婚法草案[G]//马克思恩格斯全集(第一卷).北京:人民出版社,2006(1):183.

[11] 张力.《民法典》离婚冷静期条款的适用原理:内涵与外延[J].法治研究,2022,139(1):36-44.

[12] 李桂林.论法律的体系性[J].求索,2021,327(5):119-128.

[13] 马智勇.“离婚冷静期”制度的生成逻辑及其反思[J].法学家,2022,192(3):14-28,191.

[14] 张梓建.协议离婚冷静期的基本权利之维[J].宁夏大学学报(人文社会科学版),2021,43(6):159-164.

[15] 龚维斌.发挥基层社会组织的作用[EB/OL].(2013-5-19)[2022-12-25].https://news.12371.cn/2013/05/19/ARTI1368916002841191.shtml.

[16] 张春泥.当代中国青年父母离婚对子女发展的影响——基于CFPS 2010—2014的经验研究[J].中国青年研究,2017,251(1):5-16.

[17] 崔吉子.韩国最新民法典[M].北京:北京大学出版社,2010:10.

[18] 李喜蕊.英国家庭法历史研究[M].北京:知识产权出版社,2009:225.

[19] 吴珏.从美国离婚制度看我国婚姻法的完善[J].科教导刊(中旬刊),2012,122(10):215-216.

[20] 郭凯莉.我国离婚冷静期制度研究[D].长春:吉林大学,2019.

[21] 张剑源.离婚是否真的需要冷静——对《民法典》第1077条的法理讨论[J].法学家,2022,192(3):1-13,191.

[22] 张庆林.中国诉讼离婚中儿童权利保护研究[M].北京:中国人民公安大学出版社,2012:260-262.

Problems and improvement approaches of the system of divorce calm down period

BAI RUIFENG

The cooling-off period system for divorce in Article 1077 of the Civil Code aims to correct arbitrary and unconstrained divorce behavior, which produces certain negative effects while suppressing the effect of impulsive divorce during the implementation of the system. Among them, the imbalance in the measurement of individual freedom and social justice values in the divorce calm period system, the inadequate protection of vulnerable groups within the family, and the lack of supporting measures are hindering the due value of the system. Therefore, it is necessary to interpret the scope of application of the divorce cooling-off period system in detail, and to improve the supporting measures to grasp and realize the intent of the system design; to promote the integration of the divorce cooling-off period system into the system of the Civil Code under the perspective of systematization and with the implementation of the relevant legal system in a holistic and consistent manner. Through the formation of a stable, reasonable and complete application mechanism to enhance the effectiveness of the system's implementation, and to ensure that the system's design is an effective guide to its implementation and application.

a cooling-off period on divorce; value measurement; scope of application; supporting measures; systematic

D923.91

A

1008-472X(2023)03-0046-11

2023-02-19

白睿丰(2000-),女,陕西西安人,西南政法大学民商法学院,硕士研究生,研究方向:民法。

本文推荐专家:

韩松,西北政法大学,教授,研究方向:民商经济法。

焦和平,西安交通大学,教授,研究方向:民法、知识产权法。

——基于面板数据模型的实证分析