民法典代位权制度的功能转变与规范配置

万子怡

■法学

民法典代位权制度的功能转变与规范配置

万子怡

(武汉大学 法学院,湖北 武汉 430000)

《民法典》第537条确立的“直接受偿规则”表明代位权的制度功能已由债的保全转变为债的直接实现。在债的直接实现功能下,代位权应被视为一种请求权。债的实现的功能重定位契合功能主义规制要求,也符合效率与公平的价值取向。代位权请求权理论规范配置完备。实体规范上,《民法典》第537条为代位权请求权提供了请求权基础,现有规范也可提炼出代位权请求权的发生、阻却、抗辩等要件。程序规范上,代位权诉讼给付之诉的诉讼定位符合既有程序法理念与司法实践,同时,代位权诉讼得以同代位执行程序有效区别,程序制度设计得到优化。整体而言,代位权债的实现功能的重定位,促进了实体-程序一体化的立法目标的实现。

债权人代位权;直接受偿规则;入库规则;代位权诉讼;功能主义

一、问题的提出

我国《民法典》第537条明确了代位权制度“债权人接受履行后,债权人与债务人、债务人与相对人之间相应的权利义务终止”的法律效果。该规定源于最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释(一)(以下简称“《合同法司法解释(一)》”)第20条。第537条采用直接终止当事人间权利、义务的法律效果的表述,表明代位权制度已采“直接受偿规则”。由此,学界关于代位权“入库规则”与“优先受偿规则”的争议也似乎可画上句点。

然而,我国主流观点仍坚持引入“入库规则”来解释代位权。有学者指出,虽然立法采用如此表述,但仅是对“入库规则”进行了中国式修正,并未根本性地背离它[1]。在代位权债的保全功能定位下,债权人得以直接受偿的正当性基础仍是“抵销制度”。在抵销适状情形下,相关权利、义务因抵销得以终止。在抵销不适状情形下,债权人仍需借助强制执行程序获得受偿。也有学者认为“传统学说借助抵销制度解释债务人对债权人债之消灭既无必要,又存在难处”[2],提出构造债权收取权来解决代位权制度存在的结构性问题,但也存在着物权受偿规则与意思表示冲突的解释障碍。

一个值得思考的问题是,为什么必须借助抵销制度来解释代位权?可能的回答是,传统理论认为代位权制度的功能是债的保全而非债的直接实现。债的保全的功能定位要求标的财产从相对人处“入库”成为债务人财产后,再经过二次分配才能成为债权人财产。而这一路径需要经过两次物权变动,相应的也应有两个法律行为。但代位权的法律构造中仅有一个物权变动的法律行为,这就引发了法律关系变动与法律行为数量不匹配的问题。抵销制度的引入刚好可以解决这一结构性冲突。

但随着《民法典》对代位权制度的修改,“债权人接受履行后,债权人与债务人、债务人与相对人之间相应的权利义务终止”的法律效果似乎表明,标的资产不需要先经过债务人的财产库就可以成为债权人的财产。此种规范下,难以寻觅代位权行使需“入库”之踪影,代位权制度债之保全功能也难以发觉。

本文要回答的问题是,随着《民法典》对代位权制度规范的修改,代位权的制度功能是否随之发生了变化。若代位权的制度功能已发生相应转变,实体和程序法应如何供给规范配置。

二、从债的保全到直接实现:代位权制度功能的转变

(一)债的保全功能下代位权制度观察

近代债权人代位权制度滥觞于《拿破仑民法典》的间接诉权制度[3]。间接诉权制度最初为弥补法国强制执行法中无对无形财产强制执行的规则之不足[4],后随着法国强制执行法的完善,旧法国民法典1116条被新法国民法典所废止。但这一制度却被日本①、我国台湾地区所承继,并发展出了形成权的代位及代位权的“他用”等功能[5]。

我国于1999年《合同法》中首次规定代位权制度。在《合同法司法解释(一)》出台前,学界通说认为债权人代位权是债的保全的一种具体形式,债权人对所收取的财产不享有优先受偿权,代位权仅是为强制执行作准备[6]。然而《合同法司法解释(一)》第20条却规定,代位权人可以对行使代位权所指向的财产优先受偿,显然,这种法律效果与债之保全宗旨不符。

为使这一司法解释符合代位权债的保全功能定位,学界尝试借用抵销制度解释代位权制度的合理性。借用“机会平等”与“实质平等”,论证“‘优先权规则’对‘入库规则’的取代,实际上是机会平等对结果平等的胜利”[7]。债权人并非对标的财产享有权利,其债务终止源自债权人与债务人间债务的相互抵销,只不过先行使权利人的债务优先被抵销而已。借助抵销制度,债权人实现了金钱之债的简易回收。借用抵销制度解释代位权的思路起源于日本。日本债法改革后,新修订的《日本民法》第423条之三规定,在被代位的权利内容是支付金钱或者交付动产时,债权人可以直接请求相对人向自己履行。债权人得以“直接受偿”的原因,是基于债务人对债权人之债同债权人对债务人不当得利之债的抵销。然而,日本学界也并未承认普遍承认非金钱之债的可代位性。比如,部分不动产上的权利因不存在抵销适状情形而无法适用。其次,抵销规则可能会造成不动产登记簿“中间省略登记”的情况:从不动产登记簿外观上看,不动产物权将直接从相对人处转移至债权人处,难以观察到债务人的权利外观,这种情形被日本学者称为“中间省略登记”。因不连续的登记簿记录无法反映物权变动的真实状态,日本学界对此种非金钱之债上代位也不予认可②。

在我国法律体系下,借用抵销制度解释代位权制度也存在不周延之处。首先,在《民法典》对代位权客体由“具有金钱给付内容的到期债权”扩张至“债务人的债权及其从权利”后,“从权利”所包含的担保权利(如担保物权和保证)已超出金钱之债的范畴[8]。从逻辑上,被代位之债与债务人、债权人间形成的不当得利之债有抵销不适状的可能。而在抵销不适状场合下,抵销制度无法解释代位权制度的合理性。其次,《民法典》现有代位权规范并未有借助“抵销制度”完成债的消灭的文意解释空间。抵销制度的引入仅是学理为解释发挥着债的保全功能的代位权制度,为何在实体上表现出债的实现功能。最后,也是最为关键的是,借助抵销制度解释代位权的前提是代位权制度在实践中发挥债的保全功能。但随着立法的修改,《民法典》第537条明确的“直接终止当事人间权利、义务”的法律效果已与债的保全宗旨不符。同时,司法实践中,代位权人对于代位权诉讼的运用更多作为一种获得自身债之清偿的手段③。若仅将代位权定位于债之保全,代位权诉讼与代位执行程序的制度功能将发生重叠。同时,债的保全功能的制度定位,会使代位权诉讼出现诉讼属性不明,诉讼标的不清等多项难题。

(二)功能转变:代位权债的直接实现功能

如果试着调转思路,不再执着于维护代位权制度债的保全功能地位,也许上述问题会迎来全新解答。在调转思路前,必须承认,驶离保全功能去解释代位权制度是违背历史解释和体系解释的:追溯代位权制度的历史渊源,其创立目的就是为发挥债的保全功能;体系定位中,代位权制度也被规定在《民法典》合同的保全项下。

但笔者认为这种转变也并非不可尝试。首先,追溯代位权的历史可以发现,代位权制度并不包含在早先的债的保全概念中,罗马法中并未涉及此项规定,其完全为法国法独创。而今,法国民法典已抛弃代位权制度,代位权制度仅在日本民法和台湾地区“民法典”上活跃。在日本民法发扬出代位权“债之回收”功能、判例承认代位权转用型用法后④,代位权的保全功能早就难以被察觉了。如今,日本民法学界已有学者开始反思代位权制度作为一种“债的保全手段”的合理性。山田希教授认为在债务人陷入无资力状况下,债权人可就自身债权与构成直接联系,功能上类似于“直接诉权”[9]。大足知広教授更是认为日本民法学界这一百多年来都沉溺在“责任财产保全”功能路径的幻影之下[10],其实日本民法所继受的旧《法国民法典》第1166条的制度功能本身就不是过去日本民法学界所认为的“责任财产的保全”功能[11]。笔者亦十分赞同此种观点。这样看来,遵循代位权的历史去解释代位权制度的价值已然有限。

其次,虽然立法将第537条代位权制度规制于合同保全一章,但这并不意味着第537条的代位权就属于该章节的涵摄范围,这只是处于科学立法的考量。就如同《民法典》将第199条除斥期间规定归入诉讼时效一章,并非因除斥期间从属于诉讼时效范围,仅是因为除斥期间相关的条文数量过少,为其单独设立一章不符合立法的科学性要求,不得以在法律体系中为其寻找到一个相对而言最适合的位置而已。

如上所述,转变债的保全功能定位去解释代位权制度具有其合理性。那么该从何处着手去思考代位权的制度功能呢?功能主义或许能提供一条较好的路径。作为典型的延续式立法模式,代位权制度既有的立法理念与精神会在一定时期内持续存在并影响对其的解释。这就容易造成在对代位权进行理论研究时,为了保有代位权制度的保全功能,而对过去理论进行繁复的“打补丁”式修正,并在路径变迁的自我锁定与自我强化中难以向前[12]。而功能主义契合《民法典》价值更新的现代化需求以及顺应法典制定后的司法适用,能够避免对制度规范的解释陷入传统释意模式下的路径依赖[13]。功能主义要求立足制度功能而非形式规范去考察一项具体制度。根据《民法典》第537条,代位权人可以通过行使代位权,径行实现自身债权,而不用另行向债务人提请诉讼。由此观之,代位权的制度功能已并非是传统理论中的“债的保全”,直接受偿规则的确立使债权人行使代位权以获得自身债权受偿占据了制度的基础和核心,既往的司法判决也已明确金钱之债的可代位规则⑤,在条件满足下,代位权人得以“请求”相对人向其清偿,沿着此种思路,代位权已作为债权人请求权发挥作用。

事实上,将代位权视为一种“请求权”的思路早有学者提及。有学者提出《合同法司法解释(一)》第20条的出台使得债权人代位权制度的现实功能由“保全债权”变为“实现债权”,代位权已经兼有给付请求权效力[14]。最高法院司法解释小组在解读《合同法司法解释(一)》第20条时,也提出了“直接法锁”的规制路径[15],表明了司法机关对代位权债之实现功能的认同。这种规制思路与笔者下文论述代位权作为一种请求权的观点不谋而合。

三、代位权作为请求权的法理探寻

纵观学界对代位权的法律属性定位,具有代表性的学说有“债权权能说”“债权从权利说”“形成权说”“管理权说”四种[16-19]。其中,“债权权能说”因代位权和债权并不总是同时存在而受到学界批评。“形成权说”因代位权的行使并不能直接改变法律关系而被学界所否认。“管理权说”系日本法学界的通说,也为我国通说所采。但“管理权说”存在两点不足:一是因管理权概念与所有权下管理财产等概念含混,难以作为一种独立的权利被纳入既存的权利分类之中;二是管理权的法律构造并未明确债权人作为最终受偿人的法律地位,易鼓励“搭便车”行为,使代位权制度沦为一纸空文。

比较具有价值的学说是“债权从权利说”,但其也有不足之处。其一,该理论难以解释代位权作为债权从权利,何以使得另一种“债权从权利”成为其权利客体。其二,并非每一债权(如未到期的债权)上都附有该从权利。若为强调原债权与代位权间的密切联系,而采“债权从权利说”,不如将合法、到期的债权作为代位权的一种发生要件而加以规范。相较前者,后者也更加符合现行立法的行文规范。其三,该理论难以解释代位权何以能够突破主权利债权的效力范围,将债之关系外的相对人纳入债权的效力范围。“债权从权利说”下,债权相对性并未得到严格遵守。

笔者认为,代位权是一种请求权。首先,从法律规范上看,《民法典》第535条规定“……债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人对相对人的权利……”,条文在行文规范中直接采用“请求”二字,立法表述与《民法典》中其他请求权基础规范的法律用语相似,如《民法典》第499条规定的悬赏人支付报酬的请求权基础。不仅如此,第537条也具有“谁得以向谁主张何种权利规范”的完备请求权基础表达[20],符合请求权基础的构成要件。

其次,从代位权的权能观察,代位权亦满足请求权的权能要求。请求权是要求他人作为或者不作为一定事物之权利[21]。而代位权的权能允许债权人向相对人请求为或者不为一定事物,事物内容的指向由债务人对相对人的债权内容所定,符合请求权的效力内涵。同时,作为债权的请求权使得债权人得以受领相对人的给付,为代位权人何以接受相对人的清偿提供实体法理论基础。此外,借助代位权这一私权,当事人能够直接启动诉讼程序。就此观察,除请求权外,没有其他的私权归类更能彰显代位权连接实体和程序的价值。并且,相较“债权从权利说”,代位权请求权理论,能够在保有代位权“请求”效力的同时,避免出现代位权效力指向原债之关系外第三人时引发的对民法基本法理“债的相对性”的背离。

代位权请求权的法律定性也符合效率和正义的价值取向。首先,代位权的权利结构符合效率。从效率上观察,请求权的法律构造使得给付链条由“相对人-->债务人-->债权人”缩短为“相对人-->债权人”。给付链条缩短后,债权人可避免付出催促债务人向相对人行使权利的时间、精力成本,债的实现效率得以优化。

同时,债的实现效率优化并没有以正义为代价。从相对人角度观察,由债权人还是债务人向相对人主张权利,并不会对相对人履行债务产生实质性影响。其一,在债务履行中,债权人的变更对债的履行影响并不大。我国《民法典》也规定,债权人的变更仅需通知而不用获得债务人同意。这一观点也符合《民法典》的既有立场。其二,相对人对于债务的履行享有多层抗辩。除代位权成立抗辩及程序法上的抗辩外,相对人还可向债权人主张债务人对债权人的抗辩和自身对债务人的抗辩。多层抗辩下,相对人向债权人履行的债务内容较之相对人向债务人履行的债务人内容并不会有所扩张,相对人并不会因此处于比向债务人履行更弱势的法律地位。

从债务人角度观察,债权人行使代位权并不会对债务人造成不正义。代位权得以行使的前提是债务人怠于履行自身债权,而影响债权人债权的实现。在债务人的行为构成权利滥用后,赋予债权人代位权是禁止权利滥用原则对债务人自由行使权利的矫正结果。故而,债权人向相对人主张权利并不会对债务人造成不正义。从相对人的角度观察,请求权的构造会导致相对人清偿债务的可能性增加,对相对人而言,“负担”加重了。但笔者以为诚实信用原则能为这种“负担”提供正义基础。在债之法锁建立后,当事人应尽最大诚信去履行自己的债务。相对人履行而非逃脱自己的债务应被视为一种正当。此外,相对人无法运用诉讼时效抗辩逃脱债务,也不会使得诉讼时效制度目的落空。因为诉讼时效制度仅是为了惩罚那些“躺在权利上睡觉的人”[22],而不是保护那些通过时效抗辩不履行债务之人。综上,代位权请求权理论符合现行法解释要求,也符合效率、正义的双重价值取向,具有实在法和应然法的正当性。

四、代位权请求权的规范构造

从《民法典》及相关法律规范来看,代位权请求权的实体法规范配置完备,包含着代位权请求权的发生、阻却及抗辩要件。这也意味着将代位权解释为请求权具有可行性。整体来看,代位权请求权的请求权基础是《民法典》第537条。结合其他条文规范及司法实践,代位权的发生要件可以分解为:一、债务人怠于行使其债权或者与该债权有关的从权利;二、债权人难以行使对债务人的到期债权;三、债务人怠于行使其债权或者与该债权有关的从权利影响债权人的到期债权的实现;四、该权利不专属于债务人;五、被代位的权利并不处于保全或执行状态,债务人并未破产。

《民法典》对要件三进行了修改,将代位权成立标准由“妨碍”变为“影响”债权的实现,为非金钱之债上代位权的成立预留了空间。自此,传统理论中“债务人无资力说”难以继续成为代位权的成立标准。对此,笔者试提出“同质说”来解释代位权的成立基础。“同质说”是指在债务人不行使自身对相对人的到期权利,债权人将无法从别处获得清偿前提下,在债权人-债务人、债务人-相对人之间的债标的物种类、品质相同时,债权人代位权请求权成立,并可直接向相对人主张。对债务标的物“同质”的要求,可从《民法典》第535条第2款“代位权的行使范围以债权人的到期债权为限”解释出。“为限”说明被代位行使的债权人的到期债权范围包含着被代位的债权。而一个债的债权范围能被另一个债包含的前提,就是两个债的标的内容一致,符合“同质说”的要求。

在“同质说”下,“影响”包含两个层面:一是事实层面。只有债务人行使标的权利是债权人获得债权清偿的必要条件时,债务人怠于行使权利才被视为“影响债权人的到期债权的实现”,这是出于对限制当事人意思自治的正当性考量;二是因果层面。只有当债权人-债务人、债务人-相对人之间债的标的物种类、品质相同时,两个债才能够被视为相互影响。具体而言,在“同质说”下,债权人代位权在两种情况下成立:一是在种类物之债-种类物之债中,因种类物的可替代性,表现为债务人已陷入无履行能力状态,因自身状态而履行不能;二是在特定物之债-特定物之债中,表现为债权人-债务人、债务人-相对人标的物种类、品质相同⑥。需要注意的是,若特定物代位权人向相对人主张的是损害赔偿或违约金而非交付特定物的请求,亦应采取无履行能力的判断标准[23]。

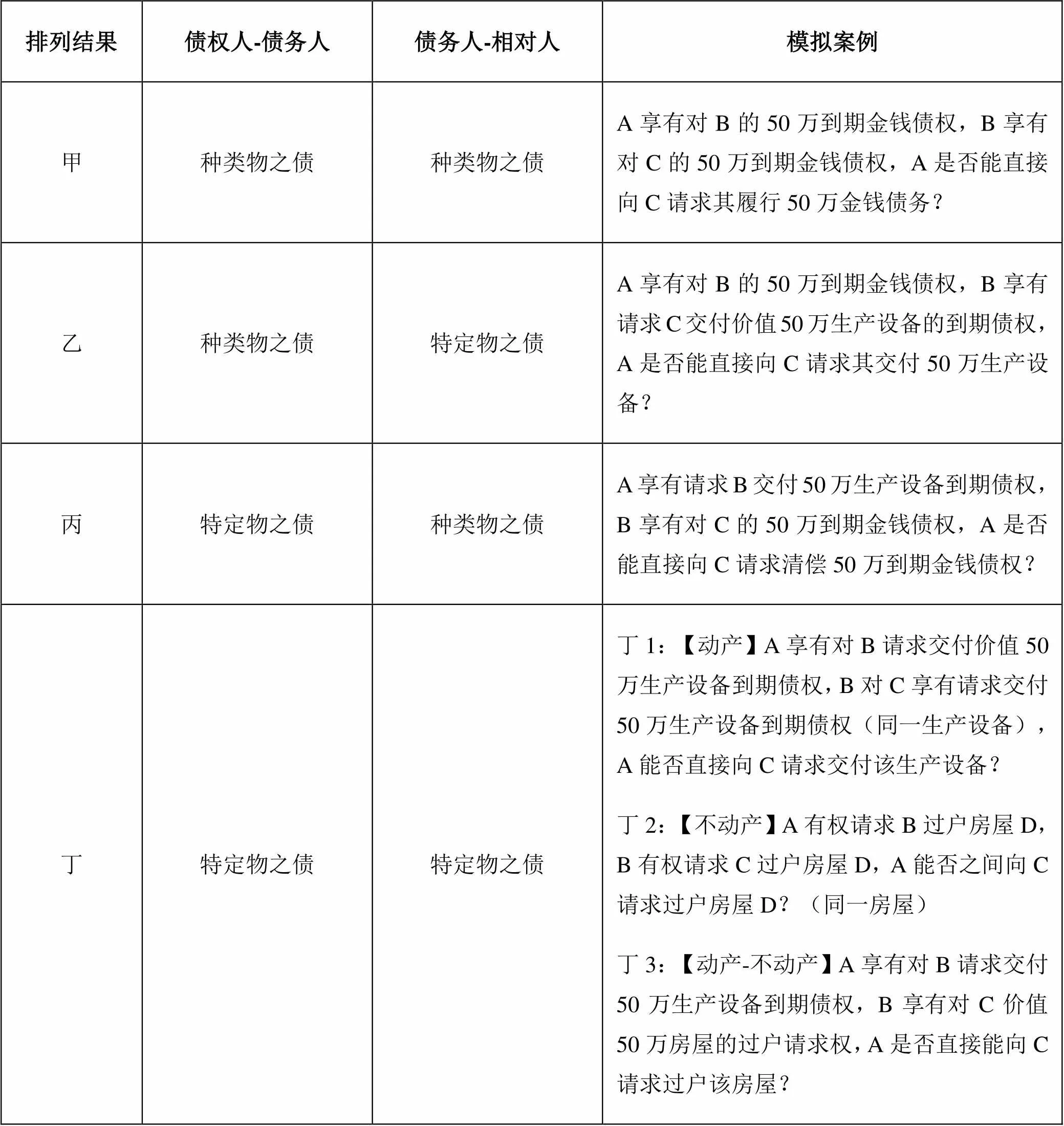

此处将债权人-债务人、债务人-相对人之债以种类物之债、特定物之债进行排列组合,借以对“同质说”理论进行进一步阐释,排列组合结果及模拟案例如下表。

排列结果债权人-债务人债务人-相对人模拟案例 甲种类物之债种类物之债A享有对B的50万到期金钱债权,B享有对C的50万到期金钱债权,A是否能直接向C请求其履行50万金钱债务? 乙种类物之债特定物之债A享有对B的50万到期金钱债权,B享有请求C交付价值50万生产设备的到期债权,A是否能直接向C请求其交付50万生产设备? 丙特定物之债种类物之债A享有请求B交付50万生产设备到期债权,B享有对C的50万到期金钱债权,A是否能直接向C请求清偿50万到期金钱债权? 丁特定物之债特定物之债丁1:【动产】A享有对B请求交付价值50万生产设备到期债权,B对C享有请求交付50万生产设备到期债权(同一生产设备),A能否直接向C请求交付该生产设备?丁2:【不动产】A有权请求B过户房屋D,B有权请求C过户房屋D,A能否之间向C请求过户房屋D?(同一房屋)丁3:【动产-不动产】A享有对B请求交付50万生产设备到期债权,B享有对C价值50万房屋的过户请求权,A是否直接能向C请求过户该房屋?

排列结果债权人-债务人债务人-相对人模拟案例

甲种类物之债种类物之债A享有对B的50万到期金钱债权,B享有对C的50万到期金钱债权,A是否能直接向C请求其履行50万金钱债务?

乙种类物之债特定物之债A享有对B的50万到期金钱债权,B享有请求C交付价值50万生产设备的到期债权,A是否能直接向C请求其交付50万生产设备?

丙特定物之债种类物之债A享有请求B交付50万生产设备到期债权,B享有对C的50万到期金钱债权,A是否能直接向C请求清偿50万到期金钱债权?

丁特定物之债特定物之债丁1:【动产】A享有对B请求交付价值50万生产设备到期债权,B对C享有请求交付50万生产设备到期债权(同一生产设备),A能否直接向C请求交付该生产设备?

丁2:【不动产】A有权请求B过户房屋D,B有权请求C过户房屋D,A能否之间向C请求过户房屋D?(同一房屋)

丁3:【动产-不动产】A享有对B请求交付50万生产设备到期债权,B享有对C价值50万房屋的过户请求权,A是否直接能向C请求过户该房屋?

在甲情形下,因同一种类物之债所指向的标的物种类、品质相同,两者同质,满足代位权成立要件,代位权成立,A可以直接向C请求其向A履行相应债务。在乙、丙情形下,因特定物之债与与种类物之债所指向的标的物不同,代位权成立标准不满足,A无法直接向C请求履行,但A可以通过代位执行程序获得受偿。

在丁情形下,情况要分丁1、丁2、丁3进行讨论。对于丁1、丁2情形,不管债之标的物属动产抑或不动产,因两个特定物之债所指向的标的物同质,代位权要件成立,A可越过B,直接向C请求履行。但在丁3情形下,因动产-不动产二者不同质,A不得直接请求C向其过户该房屋。丁1、丁2的情形与日本学界所言的“转用型代位权”⑦相似,在请求权法律构造下,债权人能够在如连环买房案中获得除向债务人主张违约责任外,直接向相对人请求房屋过户这一更高效的权利救济。我国台湾地区也承认特定物之债的保全用法,如租赁物被第三人不法占有,出租人怠于行使返还请求权时,承租人因保全自己的租赁物交付请求权,得依台湾地区民法第242条代位行使⑧。

同时,《民法典》还新增了第五个要件,即代位权成立的消极(阻却)要件。第五个成立要件源于《民法典》第537条后半款。笔者以为在请求权视角下,将其解释为代位权请求权发生的阻却要件,而并非“限定性入库”要件更为适宜[24]。在后半款情形下,即在债权被保全、执行或者债务人破产状况下,代位权并不成立。成立上的限制避免出现违反破产法平等受偿之精神的债权人个别性受偿问题。在后半款情形下,债权人享有代为申报的“保存行为之代位权”,而非本文所探讨的“请求行为之代位”[25]。保存行为之代位权属于《民法典》536条的调整范围,本文不再另行展开。《民法典》对特殊情形下权利行使问题予以留白,顺势将其交由民事诉讼法等程序法进行调整,避免了实体法与程序法的规范冲突。

在代位权请求权构造下,相对人也享有完备的抗辩权体系。相对人对代位权人的请求享有四层抗辩。第一层抗辩是代位权成立层面上的抗辩。相对人可以根据代位权的发生要件进行抗辩,根本上阻却代位权的成立;第二层抗辩是债务人对债权人的抗辩,相对人既可运用如诉讼时效抗辩,从代位权发生要件上阻却代位权的成立;又可借此抗辩债权人行使代位权的权利范围。第三层抗辩是第535条第3款所言的,相对人对债权人享有的相对人对债务人的抗辩;第四层抗辩是相对人对因提起代位权诉讼所产生的抗辩。此种抗辩理由既可以是程序上,也可以是实体上的。比如,相对人可以以其与债务人约定了仲裁协议或者管辖协议为由,向提起诉讼法院提请管辖权异议⑨。完备的抗辩权体系设置,保证了相对人在向债权人履行债务时,不会处于较向债务人履行债务时更不利的法律地位。在代位权成立满足后,债权人有权直接请求相对人向其履行相关债务,并因此受领并保有履行结果,据此,债的相对性原则得以遵守。在代位权完满行使,即债权人接受履行后,三方当事人间相应的权利义务终止。其债务终止源于法律规定的“债权人接受履行”要件的达成,而非代位权之行使。

五、代位权诉讼的法律构造

(一)代位权诉讼的给付之诉构造

代位权请求权的权利定性决定了代位权诉讼给付之诉的诉讼构造。代位权诉讼最初为补足民事执行制度不足而创造[16],在实践中发挥着强制执行预备功能。传统诉讼构造下,代位权人需要在行使代位权后,再通过任意清偿或破产或强制执行程序获得清偿。而《合同法司法解释(一)》第20条出台后,代位权制度已变为前两者的结合。但实体法秉持的代位权“管理权”的权利定位,使得实体法理和程序构造之间出现了割裂。代位权请求权的定性能避免则能避免此种“裂痕”。在给付之诉的诉讼构造下,代位权人能够以自己的名义向相对人起诉,并依据实体代位权获得胜诉基础。代位权诉讼的诉讼标的也顺势得以明确。代位权诉讼的诉讼标的是代位权人和相对人之间的民事法律关系,代位权诉讼判决的既判力并不改变代位权人与债务人、债务人与相对人间的权利、义务关系,前两者法律关系的终止是“债权人接受履行”要件达成的结果。代位权诉讼的主体(原、被告)仅为代位权人和相对人,债务人应作为利益相关方,如“无独立请求权第三人”参与诉讼[26]。并且,为保障债务人的相关权利,在债权人提请代位权诉讼未将债务人列为第三人时,相关审理法院“应当”通知债务人参加代位权诉讼,而非“可以”通知。这一观点也符合最高人民法院的现有立场。在举证责任分配上,代位权的发生要件由主张代位权成立的一方承担,另一方就代位权发生的阻却事由和上文所提及的四层抗辩承担举证责任。

在对代位权诉讼进行审理时,为保证代位权人平等进行受偿,若有债务人的其他债权人向同一相对人就同一法院提请代位权诉讼的,法院可以根据两者间的牵连性按诉讼合并处理。若在代位权人向相对人提请诉讼后,债务人又向相对人提请诉讼的,法院应当中止后者诉讼的审理。

在代位权诉讼进入执行阶段后,若债务人对相对人享有的债权不足以清偿其对两个或者两个以上债权人负担的债务的,可按照《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定》《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》中对多个债权人申请执行同一被执行人的清偿顺序规定进行确定。此时,用于确定清偿顺序的债权,是债权人对债务人的债权。

(二)代位权诉讼与代位执行程序的区别与衔接

代位权债的实现的法律功能定位,也能将代位权诉讼同代位执行程序有效区别开来。作为给付之诉的代位权诉讼,能从实体层面改变当事人间的权利义务关系,并使债权人获得受偿。代位执行程序则从属于执行程序,作为类似督促程序的非诉程序或“能够对第三人产生执行力的略式程序”[27]100,通过保全债务人财产,以帮助债权人快速、经济地实现自身债权。

有程序法学者认为,可以对代位执行程序改造,达到代位权制度的设立目的从而废除代位权制度[28]。笔者不赞同此种观点。首先,代位执行程序存在中止或终止的随意性。当事人可以通过申请复议或提出异议终结代位执行程序,因缺乏强制性与确定性,代位执行程序也在实务种被诟病为一种鸡肋的法律制度[29]。其次,依据执行程序而不经实体审判对当事人间的权利、义务关系进行变更,也违背了民事诉讼法的一般法理。其三,在代位执行程序执行相对人的财产时,需要具备正当的执行依据的支持。而从法理上分析,这种执行依据很难获寻[27]99-100。

如上所述,代位权诉讼同代位执行程序的功能既不存在重叠,两者也不能相互替代。在两者的衔接上,需要明确代位权诉讼给付之诉的诉讼定位,借助实体判决改变当事人间权利义务关系;代位执行程序从属于执行程序的,债权人根据所保全的债务人责任财产进行受偿。二者的具体衔接思路可见如下:

1.债权人向债务人提请诉讼

在债权人向债务人提请诉讼情形下,若债权人执行债务人财产时发现债务人除对相对人到期债权外无别的财产可供执行,或拟执行标的或标的物与债务人怠于履行债权人的权利的标的一致,债权人可以选择直接向相对人提请代位权诉讼或申请代位执行程序。若债权人直接向相对人提出代位权诉讼,则无代位执行程序适用之余地。若债权人向法院申请代位执行程序,在相对人不提出异议,债权人可借此代位执行程序获得清偿。若相对人提出异议,代位执行程序终止的,债权人可另行向相对人提出代位权诉讼。

2.债权人向相对人提请诉讼

若债权人直接向相对人提请代位权诉讼,有两种情形。一是债权人代位权成立,债权人胜诉;二是债权人代位权不成立,债权人败诉。在第一种情形下,代位权人可以通过提起代位权诉讼,借助执行程序获得清偿;而在败诉情况下,债权人仍可向债务人提请诉讼。在对债务人的诉讼进入执行后,债权人可向法院申请代位执行,并借此获得自身债权的清偿。若债权人向人民法院起诉债务人以后,又向同一人民法院对债务人的相对人提起代位权诉讼,在不构成重复起诉的情况下,法院应当受理。但在债权人、债务人间的诉讼终结前,应当依法中止代位权诉讼的审理。

六、小结

传统理论认为代位权作为债的保全制度发挥作用。这种理念是如此根深蒂固,以至于在《合同法司法解释(一)》第20条出台后,学者们仍期望借助抵销制度来解释债的保全路径下,代位权人何以“优先受偿”。甚至在代位权客体扩张至非金钱之债后,面对代位权客体抵销不适状的情形,选择对既有理论进行“打补丁”式修正,创造出“直接受领”“限定式入库”等的观点,以解释代位权的债的保全功能。诚然,这种解释方法符合历史解释和体系解释要求,但难以从现有规范中找到文义解释的依据。并且,将代位权制度功能定位于债的保全,既不符合实体法中代位权的法律效果定位,又使得程序法难以为代位权诉讼寻找到恰当的诉讼标的。

若抛下成见,只从代位权制度的功能去考察代位权制度,很容易发现《民法典》第537条确立的“直接受偿规则”,使债的实现功能变为代位权制度的核心。沿此视角,代位权已作为一种请求权发挥作用。将代位权视为请求权虽缺少传统理论支持,但是符合法理:一方面代位权请求权理论符合债的相对性,得以解释债权人为何可以直接请求相对人向其清偿并因此受偿。另一方面,代位权请求权理论符合效率和公平的价值取向。同时,代位权请求权理论具有可行性,能够在现有规范中找到完备的制度供给。在实体法上,现有《民法典》规范能够提取出代位权请求权的发生、阻却、抗辩等要件;在程序法上,代位权诉讼给付之诉的诉讼构造契合既有程序法学理及司法实践观点,又可使代位权诉讼同代位执行程序有效区分,程序设计得到优化。整体来看,代位权制度的债的实现功能的重定位,促进了实体-程序一体化的立法目标的实现。

① 法务大臣房司法法制调査部监修“法典调査会民法议事速记录三”商事法务研究会,1984年,第100-101页参照。

② 小粥太郎“无特别合同要求中间遗漏登记的权利”//潮见佳男.道垣内弘人.民法判例百选I.东京:有斐阁,2018:108-109。

③ 参见北京市第三中级人民法院(2022)京03民终15854号民事判决书,债权人以债务人未申请强制执行第三人财产为理由,提请代位权诉讼以期获得自身价款之受偿。

④ 参见大审院明治34年2月22日判决,大审院民录7辑2卷101。

⑤ 参见最高人民法院(2011)民提字第7号判决书。

⑥ 相似观点可见崔建远:《论中国<民法典>上的债权人代位权》,载《社会科学》2020第11期,认为应采用“应当采取‘无资力说’‘特定物债权说’并行而立且各自适用的模式来认定债权人的到期债权受到影响”;刘春堂:《特定物债权与撤销权》,载郑玉波:《民法债编论文选辑》(中),五南图书出版公司1984年版,第835页,认为“在不特定债权及金钱债权场合,应以债务人是否陷于无资力为判断标准;而在特定债权及其他与债务人资历无关对债权情况下,则以有必要保全债权为全部条件。”

⑦ 日本民法学将债权人代位权分为“本来型”与“转用型”代位权,“本来型”代位权指的是作为强制执行的前一阶段的以保全债务人责任财产为目的的债权人代位权类型,与我国传统学说上的代位权类型相似。而“转用型”以保全特定债权的实现为目的,如不动产连环出让场合买受人代位行使出卖人对于前手出卖人的登记请求权。

⑧ 参见最高法院47年台上字第1815号判决。

⑨ 参见《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民法典>合同编通则部分的解释(征求意见稿)》,第三十八条。

[1] 韩世远.债权人代位权的解释论问题[J].法律适用,2021(1):40-42.

[2] 金印.债权人代位权行使的法律效果——以《民法典》第537条的体系适用为中心[J].法学,2021(7):87-93.

[3] 韩世远.合同法总论[M].第4版.北京:法律出版社,2018:434.

[4] 史尚宽.债法总论[M].北京:中国政法大学出版社,2000:462.

[5] 酒井一.債権者代位権についての覚書[J].立命館法学,2012,339/340:2437.

[6] 杨立新.论债权人代位权[J].法律科学(西北政法学院学报),1990(4):68-69.

[7] 张玉敏,周清林.“入库规则”:传统的悖离与超越[J].现代法学,2002(5):105.

[8] 黄薇.中华人民共和国合同编释义[M].北京.法律出版社,2020:167.

[9] 山田希.フランス直接訴権論からみたわが国の債権者代位制度(三完)[C]//名古屋大学法政論集.名古屋市:名古屋大学,2002:109.

[10] 大足知広.債権者代位権の制度趣旨に関する学説の変遷と判例の展開(2・完)[J].早稻田法学会誌,2021,72(1):16.

[11] 大足知広.債権者代位権の立法趣旨に関する研究(一)[C]//早稲田大学大学院法研論集.东京:早稻田大学.2020,174:56-66.

[12] 刘和旺.诺思制度变迁的路径依赖理论新发展[J].经济评论,2006(2):64.

[13] 许中缘.论《民法典》的功能主义释意模式[J].中国法学,2021(6):183.

[14] 李锡鹤.民法原理论稿(第2版)[M].北京:法律出版社,2012:43-54.

[15] 曹守晔,张进先,尹鲁先,等.《关于适用合同法若干问题的解释(一)》的理解和适用[J].人民司法,2000(3):10.

[16] 吴祖祥,李棽.代位权法律制度研究[M].长春:吉林大学出版社,2007:53-55.

[17] 奥田昌道.新版注釈民法(10)II[M].東京:有斐閣,2011:685.

[18] 刘心稳.中国民法学评述[M].北京:中国政法大学出版社,1996:638.

[19] 谢怀栻.合同法原理[M].北京:法律出版社,2000:172.

[20] 王泽鉴.民法思维:请求权基础理论体系[M].北京:北京大学出版社,2009:41.

[21] 朱庆育.民法总论(第二版)[M].北京:北京大学出版社,2016:515.

[22] 魏振瀛.民法(第8版)[M].北京:北京大学出版社,2021:207.

[23] 崔建远.债权人代位权的新解说[J].法学,2011(7):137.

[24] 龙俊.民法典中的债之保全体系[J].比较法研究,2020(4):120-130.

[25] 娄正涛.债权人代位权制度之检讨[J].比较法研究,2003(1):34.

[26] 吴英姿.代位权确立了民诉法怎么办——债权人代位诉讼初探[J].法学,1999(4):45.

[27] 刘文勇.再探代位执行程序的理论基础——从代位执行的执行依据及其正当性展开[J].民事程序法研究,2017(2).

[28] 庄加园.初探债权执行程序的理论基础——执行名义欠缺的质疑与收取诉讼的构造尝试[J].现代法学,2017,39(3):132-147.

[29] 喻越,戴萍.债权保全及执行制度之实证分析——以四川省基层法院九年112个案例为样本[J].人民司法(应用),2018(4):66.

Functional transformation and normative supply of the subrogation system of the civil code

WAN ZIYI

The “direct payment rule” established by Article 537 of the Civil Code indicates that the institutional function of subrogation has changed from the preservation of debts to the direct realization of debts. Under the function of direct realization of debt, the right of subrogation should be regarded as a right of claim. The repositioning of the function of debt realization is in line with the requirements of Functionalism and the value of efficiency and fairness. The theoretical norms of subrogation claim are well equipped. In terms of substantive norms, Article 537 of the Civil Code provides the basis for subrogation claims, and the existing norms can also distill the elements of occurrence, deterrence and defense of subrogation claims. In terms of procedural norms, it is in line with the established procedural law concept and judicial practice, and at the same time, the subrogation litigation can be effectively distinguished from the subrogation execution procedure, and the design of the procedural system has been optimized. On the whole, the repositioning of the function of subrogation has promoted the realization of the legislative goal of substantive-procedural integration.

creditor subrogation; direct payment rule; warehousing rule; subrogation litigation; functionalism

D923.3

A

1008-472X(2023)03-0067-09

2023-02-19

万子怡(2000-),女,江西抚州人,武汉大学法学院,硕士研究生,研究方向:民商法。

本文推荐专家:

韩松,西北政法大学,教授,研究方向:民商经济法。

焦和平,西安交通大学,教授,研究方向:民法、知识产权法。