余家大屋:最后的菇民部落

撰文 鲁晓敏 供图 徐建平 张路明 蔡远寿

在浙江省龙泉市凤阳山麓的杨山头村,隐藏着一座占地面积一千七百余平方米的余家大屋。在浙西南一带,占地面积两三千平方米的大屋不胜枚举,余家大屋只属泛泛之辈。但是,若以房间数量和密度而论,余家大屋则是独一无二的存在:余家大屋总共坐拥两百余个房间,挨挨挤挤,密密麻麻。余家先人为什么要将房间建得如此密集?这看似平常的余家大屋,建筑内部各种反常的设计与神秘的布局,究竟又藏着怎样的秘密?

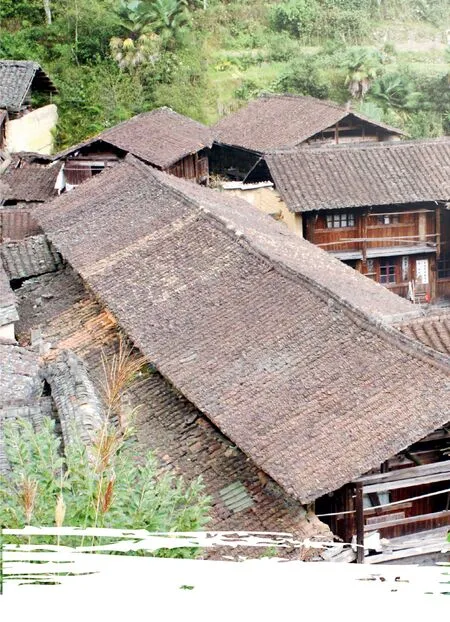

俯瞰杨山头村

菇民房与香蕈客

浙西南菇民们的一生就像候鸟一样,秋季出发,春季回家,半年在家干农活,半年在深山种香菇,周而复始,直到垂垂老矣。

余家大屋落成于清乾隆五十九年(1794年),大屋布局方正,大门开在西南方位上。跨进门楼,横在面前的是一个乱石铺设的天井。两百多年过去了,层层岩石上依旧保持着原有的粗糙棱角,仿佛是仍旧记录着那曾经走过的岁月风雨。

我依次穿过一进厅堂、二进厅堂,一直走到最后的附屋,发现这屋与其他古民居相比差别不大,并无特别之处。但是,当我将视线移至左右两侧厢房的时候,便觉察出了不一样的地方:南北两条纵向走廊将大屋分成3个区域,中间是公共区,东边走廊和西边走廊外侧是生活区;东西纵横的28条走廊又将大屋内部切成一个个小区块,每一个区块由若干房间组成,房间挨挨挤挤,给人一种密不透风的感觉。据说,鼎盛时期这大屋里曾住过36户,有100余人。大屋居民都姓余,世代从事香菇种植产业。也就是说,这是一座供菇民居住的集体住房,当地人称之为“菇民房”。

浙西南的龙泉、庆元、景宁三县交界的百山祖、凤阳山是世界香菇培植发源地。这一带便是传统菇民聚居区。杨山头村地处海拔1082米的凤阳山麓,自古以来这里的村民就有外出种香菇谋生的传统。香菇有个别称叫“香蕈”,于是当地人都称呼菇民为“香蕈客”。

“枫树落叶,夫妻分别;枫树抽芽,丈夫回家。”这句当地的俗语生动反映了菇民们的“漂”式生活。每年地里秋收之后,菇民便迎来了种植香菇的季节。在人多地少的杨山头村,菇农们放下镰刀,背上行囊,和龙、庆、景一带的菇民成群结队远赴外地深山老林种植香菇。种植、采割、烘焙……从深秋到冬天再到春天,他们一刻都歇不下来,只在深山之中忙忙碌碌。直到来年春天,光秃秃的枫树开始抽芽,菇民们才收拾行李,带着辛苦了半年的收成回家,再开始他们一年的春耕春种。他们的一生就像候鸟一样,秋季出发,春季回家,半年在家干农活,半年在深山种香菇,周而复始,直到垂垂老矣。他们一生的追求,似乎只为那一朵生机饱满的香菇,那是他们整个家庭最为关切的事物,因为它是全家生计所依。

对于菇民来说,最难熬的就是秋冬天。每当此时节,青壮年外出去种菇后,留在家里的老弱妇孺,没有了依靠,只能靠自己。为了防范歹人侵犯,他们必须相互照应,最好的办法就是聚而群居。于是,在龙、庆、景一带,诞生了这种房间紧凑如蜂窝的菇民房。它们实用至上却不失传统,它们布局奇特却有章可循。每一幢菇民房就是一个古老的菇民部落,跨进菇民房便一脚踏进了一个鲜为人知的菇民世界。

余家大屋的奇异布局

余家大屋让我想起了浙西南一带聚族而居的客家民居。它们常常是同一家族的房屋围成一个方块,屋舍相贯、院庭联幢。院内一条中轴线贯穿到底,上下厅或者上中下厅主次分明,厅与厅之间是敞阔的天井,左右厢房对称分布。

虽同样是聚族而居,一进入余家大屋便会令人觉得有些异样:余家大屋东西两侧各有一组厢房,按中国传统建筑理念来说东西两侧厢房的数量应该是相等的,然而余家大屋左右两侧的厢房数是不对等的。细细数来,东侧厢房为十三开间,西侧厢房为十开间,比东侧少了三开间。一间一间地走过去,发现东西厢房不仅数量不一样,其同为东西走向的走廊也不在一条直线上。也就是说,余家大屋完全打破了中国传统建筑美学中的对称格局。

为什么会出现这样奇特的设计呢?

其实,这一切都是由大门选址问题所造成的。余家大屋大门没有开在民间公认的上佳位置——正南向或者东南向,而是开在了西南向。不过,或许对于菇民来说,大门朝着西南向有着特殊的寓意。西南向朝着的正是江西、湖南、贵州等地,那里是菇民赖以生存的种菇之地。大门面向西南,朝向的正是菇民的财路。还有,为了给进门的道路腾出足够的空间招引财源,西侧的厢房整体向后移了两开间,而后移的厢房并未与东侧的厢房看齐,从而使得了东西走向的走廊错开而来,就形成了不少丁字路和转折路。

余家大屋大门,门楣上的石匾额刻有“南山拱秀”四个大字。

大屋设计之初,余氏先人就有意控制居室的大小。大屋虽大,但因其内房间众多,每个房间的面积自然就小,平均下来每一间房的面积仅有八九平方米。每一开间由几间房屋构成,为一户。在这个独立的空间中,除了卧室,还有厨房,以及一间吃饭和会客的厅房。室内有通往二楼的楼梯,有点类似今天的越层住宅。在这幢大屋里,每一间房屋布局都一样,家家户户摆设都差不多,外人很容易就走错房间,走着走着仿佛进入了迷魂阵。

客家民居对外的防御性很强,而余家大屋对内的防范性更甚。房间与房间之间只隔着一道薄薄的木板,无论隔壁房间有个什么动静,这厢都听得一清二楚。更有甚者,在一些板壁上还留有人工挖出的洞眼和木板的缝隙,透过小洞和缝隙便可以窥视到邻居的一举一动。据说这样的设计正是为了“防人防己”:男人外出种菇的时节,一来可防止贼人进来盗取菇农辛辛苦苦挣来的钱财,二来也可预防留守家中的女子耐不住寂寞而偷情。因此,这样的特殊设计既是安全所需,也是相互制约和监督的有效手段。

不过,白天人多眼杂,看得见,防得住,可是到了夜里怎么防?余氏先人自有办法。一到规定的时间,大屋的大门和小门就通通关闭,将大屋与外界隔断,外人不许进屋,屋里人也不能随意外出。菇民在家时,每户菇民轮流值夜打更。菇民外出时,居家的年老男性则负责打更。这样一方面是为了防止男盗女娼之事,另一方面也可有效防火——一旦发生火情,第一时间敲击铁盆,唤醒沉睡的居民起来救火。

除了房间异常局促,菇民房的廊道也出奇的狭窄,窄到当两人相向而行时需要等待一方通过之后另一方再通行,若是一个肥胖的人过道则需要侧过身子行走,若是一个高个子过道甚至容易碰到屋上的横梁。据说这种设计仍然是为了防贼:一旦贼人溜进来被发现,心慌意乱的贼人在这样的狭小空间中根本无法撒开脚跑,尤其是遇到左右错开的不规则走廊犹入一个大迷宫,只能像无头苍蝇一样乱窜,最后只好一身狼狈地束手就擒。

余家大屋一进天井

濒临消失的菇民部落

高大的围墙、厚实的“防盗门”、逼仄的廊道,以及一扇扇紧闭的木板门和深邃的木格窗……菇民们就这样将自己重重围护起来。环顾四周,大屋一片寂静,就像一座戒备森严的兵营。在冷兵器阶段,居住在这种复杂而封闭的庄园式建筑中,菇民们紧密地团结起来,一致对外,有能力对付小股盗贼。余家大屋成为他们保护族人生命财产安全的坚固堡垒。

除了余家大屋,杨山头村还有一幢建于民国的柳家大屋,同样也是菇民房。它们就这样一起守望在凤阳山深处。随着时代的变迁,菇民生活的改变,像余家大屋、柳家大屋这样保存如此完整、面积如此之大的菇民房已经极其罕见。它们作为千年香蕈文化的建筑遗存,成为研究百山祖、凤阳山一带菇民生产生活习俗的实物例证。2011年,余家大屋和柳家大屋被列为省级文物保护单位。

今天,余家大屋的菇民告别了奔赴外地种植香菇的艰苦生活,他们早已在自家大棚中种植香菇。千里种菇的习俗已经成为过去,菇民再也不用像候鸟一般来回迁徙。不过,老一辈的菇民仍旧不愿意离开生活了一辈子的菇民房。因为他们知道,从这里走出去的每一条道路,每一步台阶,都连着那个已濒临消失的菇民部落。

只有在这里,他们依然能遥望那再也回不去的远方深山;只有在这里,他们依稀能嗅到空气中飘浮着淡淡的香菇孢子味;也只有在这里,他们还能讲一讲只有香蕈客才能听得懂的“山寮白”……

余家大屋的菇民告别了奔赴外地种植香菇的艰苦生活,他们早已在自家大棚中种植香菇。千里种菇的习俗已经成为过去,历史上候鸟一般迁徙的菇民生活已经消失。