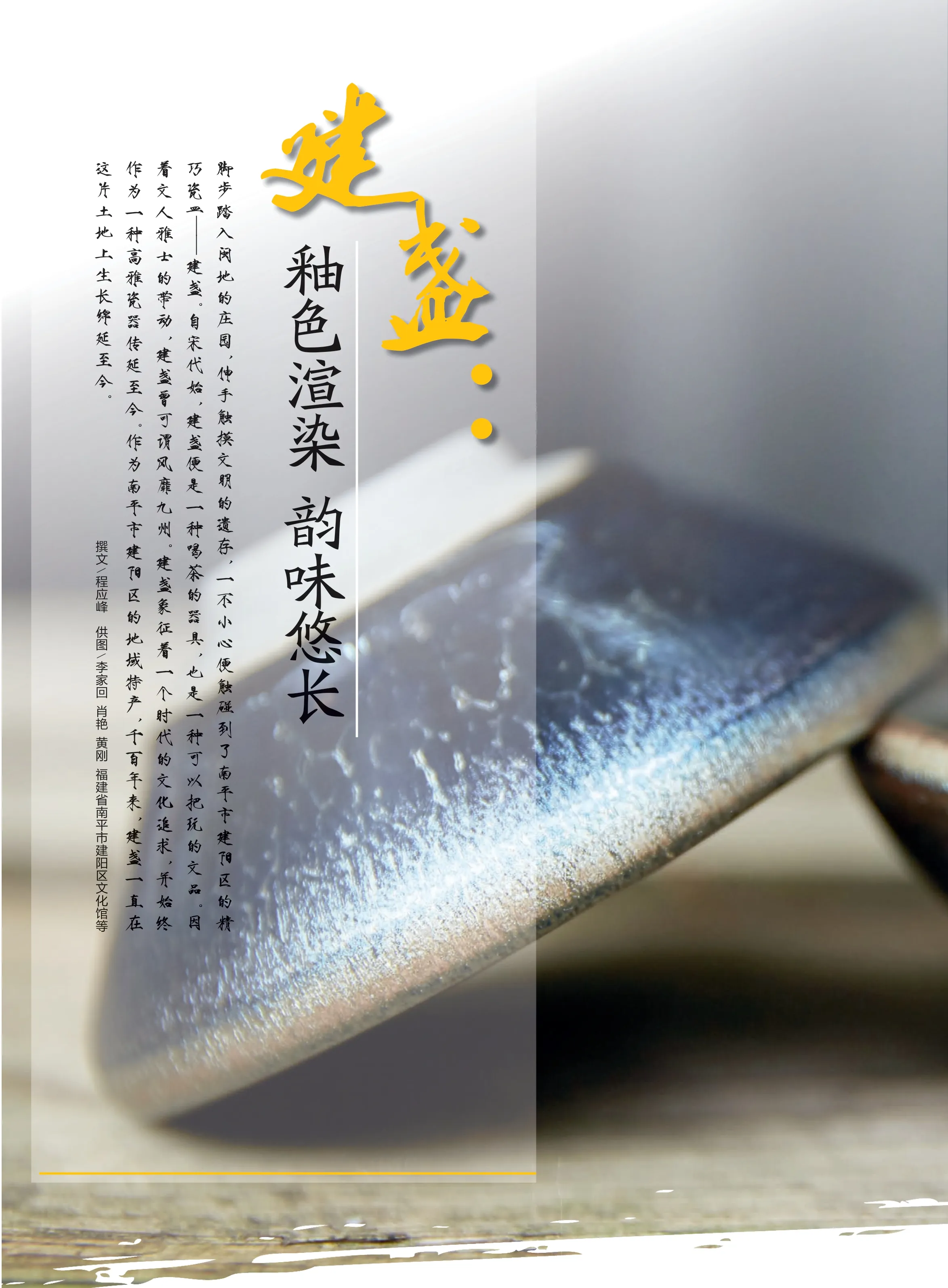

建盏:釉色渲染 韵味悠长

撰文 程应峰 供图 李家回 肖艳 黄刚 福建省南平市建阳区文化馆等

文蕴深厚 古朴传世

中国作为瓷的国度、茶的故乡,自然让瓷和茶有了必然的互相映衬与陪伴,也让瓷文化与茶文化有了持续的交融与碰撞。建盏正是促进着瓷文化与茶文化交融碰撞的重要媒介。

中国人好饮茶,在唐宋时期已蔚然成风,并开启了品饮艺术的先河。尤其是宋代,流行一种特别的饮法——点茶:即先将茶饼碾碎成粉末,再用茶罗过筛,茶粉越细越好;接着烧汤,用沸水冲洗后,将适量的茶粉放入茶盏,先倒少许开水,将茶粉调匀,再从四边注入沸水,边注水边用茶筅击拂悬浮液至汤呈白色且盏边无水痕为佳;品饮时,需将茶汤连同茶末一起喝下。彼时,人们常以此法比拼茶的品质,称为“斗茶”,又称“茗战”。

在宋代,斗茶活动广受青睐。上至皇侯将相、达官贵人,下至市井平民、浮浪哥儿都喜欢斗茶。斗茶被广泛视为一种精神娱乐活动。随着斗茶不断向更高境界推进,茶叶、茶具的品质也在持续演进。正当斗茶风靡朝野之时,建盏便应时而生,出现在人们的视野中。因其色黑,极容易反衬出茶沫的白色,颇利于斗茶;又因其手感厚重,胎骨厚实坚硬,叩之有金属声,且具有独特的“釉滴珠”釉饰,个性独特,颇受人们喜爱,渐渐地,建盏被普遍推崇为斗茶的最佳器具。

建盏非遗传承人阙梅娇带着外孙一起修坯

“茶色白,宜黑盏,建安所造者绀黑……出他处者……皆不及也。”据记载,随着宋代斗茶之风盛行,建盏登堂入室成为皇家的御用茶器。宋徽宗、宋钦宗等帝王公侯均对建盏推崇有加,蔡襄、范仲淹、苏轼、黄庭坚、晁补之等文人墨客亦争相赋诗咏之。比如,蔡襄在《试茶》里这样赞赏建盏:“兔毫紫瓯新,蟹眼青泉煮。雪冻作成化,云间未垂缕。愿尔池中波,去作人间雨。”晁补之则在《次韵提刑毅甫送茶》里这样赞美建盏:“健步远梅安用插,鹧鸪金盏有余春。”……在宋代诗词中,称颂建盏的佳句比比皆是。

中 国 作 为 瓷 的 国度 、茶 的 故 乡,自然 让 瓷 和 茶 有 了必 然 的 映 衬 与 关联,也 让 瓷 文 化 与茶文化有了持续的交融与碰撞。

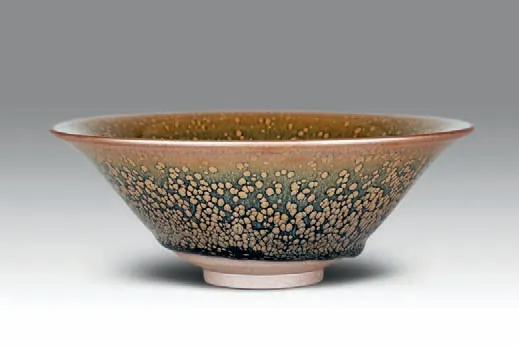

鹧鸪斑撇口建盏(创作者:周建平)

宋时,因茶而生的建盏,与以北苑贡茶为代表的建茶,一同驰名天下。千百年来,建盏作为黑釉瓷器的巅峰之作,世代被文人雅士所珍藏。时至今日,建盏所代表的典雅美学,也在寒来暑往、春秋轮回中得以发扬光大,成为世代相传的独特而闪亮的瓷器佳品,美化装点着人间。

拉坯工艺

技艺独特 撼人心扉

建盏延续至今,一直为南平市建阳区的特产,别无二处生产。椐考察,南平市境内已知矿产有50多种,已知矿化点700多处,化探异常200多处,重砂异常200多处,分流异常50多处,磁异常20多处,地面磁异常100余处……正是如此与众不同而又丰富多彩的地质环境,造就了建盏的天然佳境。

建盏制作以黄泥、黏土、红土、釉石为主要原料,以草木灰、松柴为辅助原料。其主要制作工艺流程包括胚泥制备、拉坯造型、烘干施釉、高温烧制,可细化为选瓷矿、瓷矿粉碎、淘洗、配料、陈腐、练泥、揉泥、拉坯、修坯、素烧、上釉、装窑、焙烧等13道工序。

胚泥的制备过程看似简单实则复杂。操作时,须将主要原料按制盏要求进行配比,放入池内浸泡、搅拌成浆,用一定规格的网筛过滤再浸泡、搅拌、过滤,如此重复四五次,制成膏状泥,密封放置于遮阳处陈腐,使胚泥达至组织均匀、细腻、无可见杂质。拉坯造型有两种方式,即手工拉坯和半手工拉坯。操作时,将揉好的泥块放置于转动的轮盘上,用手拉出预制的器型。这一步对匠人的手艺要求极高,是决定器型好坏的关键步骤。然后是烘干施釉。操作时,先将成型后的胚体晾干到一定程度后进行修胚,修胚后进行烘干素烧再施釉,或修胚后直接施釉;不过,建盏的施釉工艺别具一格,其采用内荡和外浸的方法进行半露胎施釉,靠近底足的外侧部分不施釉。最后是高温烧制。烧制过程中需控制窑内气焰为氧化焰或还原焰,使之在1200℃—1400℃高温下一次烧制而成。因釉在高温中易流动,故而产生挂釉现象,俗称“釉滴珠”——这是为建盏独有的标志。

当然,“入窑凭人,出窑凭天”,在窑火的洗礼下,出炉后的建盏或惊艳世人,也或不尽如人意,但凡有瑕疵的次品最终都只能被弃为废品。所以说,每一只上好的建盏都是可遇而不可求的,它饱纳了建盏艺人独具的匠心和万千的期盼。

一窑一世界,一器一枝花。建盏非遗的传承绝非一 日之功,它需要手艺人执着坚守、砥砺前行,方可发扬 光 大 。

如今提及建盏,有一个人是绕不开的——古法制油滴建盏的代表性传承人阙梅娇。她凭着一只只极具个人风格的银油滴盏作品——黑牡丹,成为南平市建阳区20余位建盏工艺非遗传承人当中唯一的女性。从小就与泥巴打交道的她,20多岁才正式开始学习陶艺。但她十分勤奋,没日没夜地钻研着黑陶艺术,终日沉醉于建盏制泥、造型、拉坯、施釉、焙烧的工艺过程中。时深日久,制器转盘便在她的手上仿佛有了灵性,各类器型信手拈来,有如神助。她烧出的建盏都透着古朴的沧桑感,且造型典雅、釉色莹润,令人爱不释手。更令人意外的是,她经过无数次的釉水调配和烧制试验,让银油滴盏斑纹渐臻化境。她的每一个银油滴盏,油滴大小恰到好处,疏密有间,错落有致,古朴质感扑面而来。她的代表作黑牡丹系列,盏底油滴参差有序地向四周延伸,有如牡丹徐徐绽放。建盏能传承至今,正是因为有一大批像阙梅娇一样孜孜不倦进行传承和发扬的艺人,坚持不懈地将建盏制作工艺推上一个又一个高峰。

一窑一世界,一器一枝花。建盏非遗的传承绝非一日之功,它需要手艺人执着坚守、砥砺前行,方可发扬光大。当然,当手艺人“投之以李”,建盏也会“报之以桃”,它会像自身窑变一样让一个人的生命变得烂漫多姿、精彩动人。

黑牡丹油滴盏(创作者:阙梅姣)

建盏取饮 妙在其中

建盏是传统茶文化的象征,更是传统瓷文化尤其是极简工艺美学的象征。建盏造型独特,多是口大底小,简约、精致、美观。其造型古朴浑厚,手感普遍较沉。如要将其进行分类的话,大致可分为敞口碗、撇口碗、敛口碗和束口碗四大类,每类分大、中、小型器。至于小圆碗,则可归入小型敛口碗类。

敞口碗的特点是口沿外撇,唇尖圆,腹壁斜直或微弧,腹较浅,腹下内收,呈漏斗状,俗称“斗笠碗”,常见中、小型器,偶见大型器。撇口碗则是口沿外撇,但唇沿稍有曲折,斜腹,浅圈足,可分大、中、小型器;但大型器成品率低,因而尤显名贵。敛口碗的特点则是口沿微向内收敛,斜弧腹,矮圈足,造型较丰满,常见中、小型器,尤其是小型器较多见,圆饼状实足。束口碗的特征是撇沿束口,腹微弧,腹下内收,口沿以下向内束成一圈浅显的凹槽(俗称“注水线”),便于在斗茶时既可掌握茶汤的分量,又可避免茶汤外溢。此类碗腹较深,器型整体较饱满,手感较重,常见中、小型器,为建盏中最具代表性的品种,也是产量较大的器型之一,传世品最多。

品评建盏品质优劣,主要看器型、斑纹和胎质。首先看器型。一件建盏精品应该没有明显变形,表面不开裂,无气泡,针眼少。其次看斑纹。比如,上好的兔毫盏,其斑纹的底色应该是青黑色,即黑中带青,而不是“死黑”。兔毫斑纹要尽量长一些,分布不稀不密且具有立体感,兔毫能从盏口延伸至盏底。至于上好的油滴盏,其油滴斑须清晰可见且斑点大小不一,盏内外斑点分布均匀且饱满,它们都是独立的斑点,而不是模糊一片。最后看胎质。建盏含砂粒较多,故胎体表面较粗糙,胎内则蕴含细小气孔,更利于茶汤保温。还有,建盏胎体应为“铁胎”,叩之有类似金属碰撞的声音,此为佳品。

素烧工艺

现代科学研究表明,建盏的胎釉中含有三氧化二铁等化学成分,这类成分在使用过程中能不断地释放二价铁离子,很容易被人体吸收,从而增强了血液中血红蛋白的血氧运输能力,可预防贫血,能平衡内分泌系统,调节身体机能。所以说,建盏还有助于养生保健。

用建盏喝茶,可以长时间保温蓄热并提高茶汤的碱性,使茶汤变得柔软甘甜,从而激发和提升茶的香气,让茶汤的口感更佳。同样,用建盏盛白酒、啤酒、红酒、白开水、咖啡等饮料,亦会使之变得更加甘醇美味。也就是说,建盏还有一种提升饮品口感的功能。

建盏的本质是茶器。它注入了手艺人的全部心血,融合了古代人的闲情趣志,更融入了现代人对雅致生活的向往与追求。持捧一只建盏,或得闲饮茶,或摩挲把玩,妙在其中,也乐在其中。

月曜曜变束口盏