都灵皇家歌剧院新演出季开幕演出阿莱维歌剧《犹太女》

关天昊

《犹太女》(La Juive)是作曲家雅克-弗朗索瓦·阿莱维(Jacques-Fran?ois Halévy)的一部五幕大型法语歌剧,剧本由尤金·斯克里勃(Eugène Scribe)创作。该剧于1835年2月23日在巴黎歌剧院首演,并取得了巨大的成功,以至于在首演后的几十年里,这部歌剧成为法国各大歌剧院,甚至是世界范围内的一线歌剧院经常上演的主要法语歌剧之一。1885年1月16日,《犹太女》在纽约大都会歌剧院首次演出,之后又于1919年作为大都会歌剧院明星男高音恩里科·卡鲁索(Enrico Caruso)的复出作品上演。从那时起大都会歌剧院会定期演出《犹太女》,直到1936年该剧才从保留剧目中被删除,之后的67年里再也没有在大都会歌剧院上演过。大约在同一时间,这部歌剧在欧洲也面临失宠,此后就很少上演。

直至近年来,这部剧又渐渐地回歸到观众们的视野当中,上演的歌剧院有:维也纳国家歌剧院(1999年)、大都会歌剧院(2003年)、威尼斯凤凰歌剧院(2005年)、巴黎歌剧院(2007年)、苏黎世歌剧院(2007年)、斯图加特国家剧院(2008年)、阿姆斯特丹荷兰歌剧院(2009 年)、特拉维夫(以色列)歌剧院和圣彼得堡米哈伊洛夫斯基剧院(均为2010年)以及哥德堡歌剧院(2014年)、巴伐利亚国家歌剧院(2016年)、汉诺威歌剧院(2019年)、悉尼歌剧院(2022年)先后重新演出了 该剧。而2023年,《犹太女》则是作为意大利都灵皇家歌剧院的新演出季开幕大戏来到了我们的面前。

故事发生在1414年的康斯坦斯,以犹太女悲惨的命运为线索,从多个角度展开犹太教与基督教的诸多矛盾。犹太女拉歇尔本是当今天主教教士长布洛格尼的亲生女儿,不幸的是在罗马的一场大火中与父亲失散,但却幸运地被布洛格尼的老对手,也是犹太女如今的养父所救。多年之后,在命运的安排之下,众人又在康斯坦斯相遇。此时拉歇尔的养父是一家金店的店主,因为宗教信仰的原因,处处受到打压。并且命运就是如此地捉弄人,犹太女的情郎居然是列奥波德(Leopold)王子。要知道如果犹太人和天主教徒相爱通婚,不但天主教徒会被赶出教会,犹太人更是有性命之忧的!无巧不成书,两人的关系也是被列奥波德王子的未婚妻优狄阿克塞尔(Eudoxie)公主所发现,经过一系列的摩擦后,布洛格尼最终对犹太女、列奥波德王子还有犹太女的养父进行了审判。布洛格尼有心为自己的老对手开脱,因为他想要得到自己那个失散多年的小女儿的消息,而犹太女的养父将决定权交给了犹太女,如果她承认自己的亲生父亲是布洛格尼,并且声明自己是天主教徒,便能够免去一死,但心灰意冷的犹太女一口拒绝了这一选择。最终故事以悲剧收场,无辜的犹太女被布洛格尼制裁而死,而布洛格尼也是亲手杀了自己的女儿,原本幸福的爱情也不再圆满,幸福的家庭也被拆散。这一切的罪魁祸首,不过是宗教矛盾,而他们每一个人不管拥有怎样的身份和地位,无不是宗教矛盾中的牺牲品,无力与这不公的命运相抗衡。

这一版的《犹太女》,可以被称为焕然一新的创世纪之作。值得一提的是,担任本次制作导演的是意大利目前最前卫的歌剧导演斯苔芳诺·波达(Stefano Poda)。他是目前世界范围内为数不多的超现实主义的艺术家之一。在每一次的歌剧制作中,他不但作为导演给予演员戏剧上、舞台行动上的指导,同时还会作为服装设计、灯光设计参与工作,为每一版歌剧都带来一种创世纪的舞台美术效果,以至于每当观看斯苔芳诺·波达制作的歌剧,都会有意想不到的惊喜。这种惊喜不单单来自视觉上的感官冲击,更多的是能从思想上感受到他所有的设计都可以将剧本文字化的剧情上升到哲学或社会学的思维高度上。

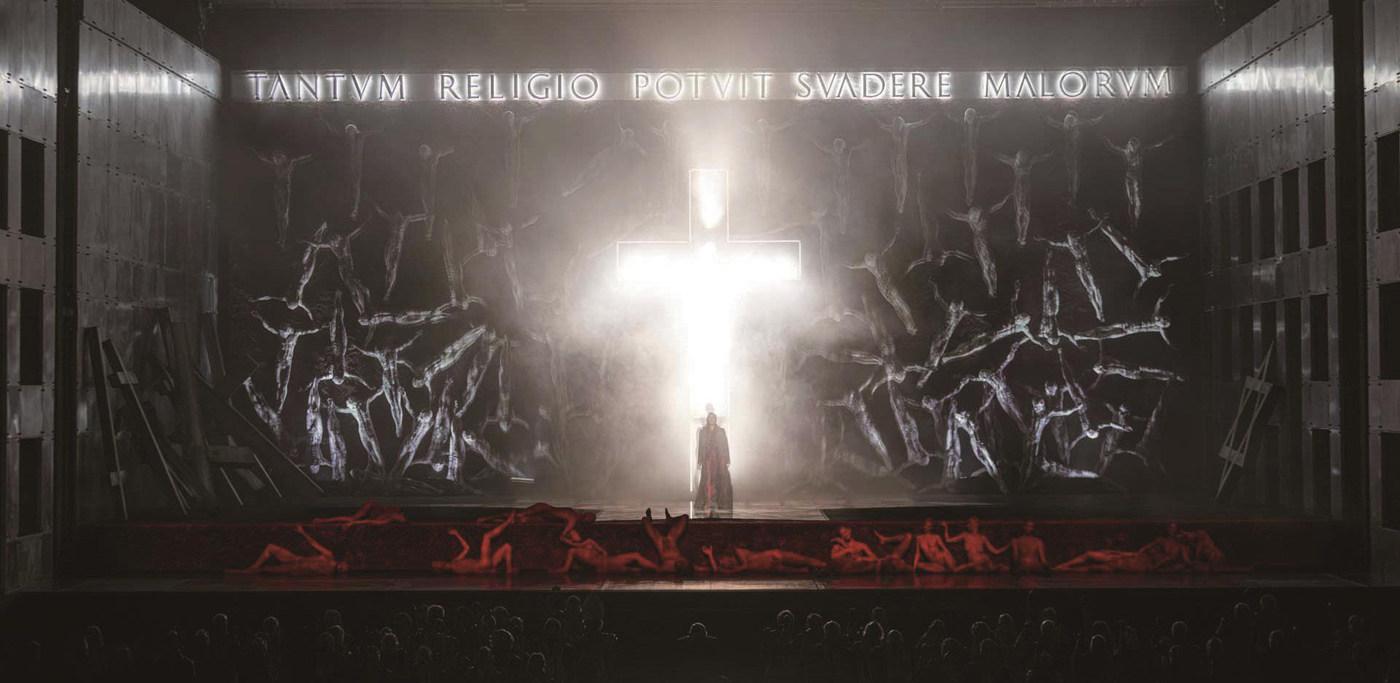

斯苔芳诺·波达十分擅长利用几何空间、色彩光影以及肢体语言来表现戏剧冲突:在镜框式的舞台中,最为明显的便是整个舞台后方背景的巨型十字架和地面上隐隐发光的六芒星,这二者作为主要元素一直存在于这部歌剧的舞台中,并且从空间位置上来看,也暗示着此时天主教的地位要高于犹太教。不仅如此,在之后的一个场景中,舞台被分割成两层,上层为耶稣和他的信徒们,下层则为犹太人的金店。虽说是金店,但整体的氛围更像是阴暗潮湿的地下室,当然这都是我作为观众的主观感受。在上文也提到了斯苔芳诺·波达是隶属于超现实主义导演范畴的,与写实派导演有着本质上的区别:你无法从他的舞台布景中,直接从视觉上确定场景和事件,但细细品味确实能感受到他内涵的深度。尤其是在《犹太女》第四幕中,也是分割上下两层舞台的形式,依然是上方为天主教教徒、下方为犹太教的布局。但不同的是,此时位于下方的场景不再是金店,而是充斥着倒挂着的裸体假人模型,场面一度略显血腥与残忍。正是这样的视觉冲击力让人直接能联想到,此时犹太人身处的境地。虽然这一幕的场景定位是监狱,却没有出现任何监狱中铁栏杆之类的现实布景,但给人以最强烈的监狱的恐怖感,我想这正是超现实主义艺术的魅力。

超现实主义风格不仅仅只限于空间上的极简,而更重要的是在这极简的空间中,有更多的色彩光影的碰撞。整体舞台的基调定于黑、白、红三种极致属性的颜色,它们三者的结合,能够最大限度地在视觉上渲染出环境氛围,黑色的墙壁、血红色的地毯与银白色的圣光,无不散发着各自特有的气息。服装的设计上,也是以色彩变化为主,天主教徒身穿黑色长袍,犹太人则着一袭白衣,布洛格尼和他的信徒们则是红色的宗教长袍。其中最值得关注的,则是列奥波德王子的服饰。他在这部作品中是一个信仰阵营十分不坚定的人,因此他服饰的颜色在不同的场景中也在进行着变换,从一开始黑衣的天主教徒,后来为了追求犹太女而半披着白袍,到最后即将发生悲剧时的一身红装。导演通过对色彩的把控,准确地将戏剧冲突实景化。其中,也包含着舞台灯光的及时烘托,纯净的圣光降临,危险的紫红色氛围,还有由无数个耶稣组成的壁画墙上渲染的银黄色的灯光——色彩光影的极致把控,将舞台布景整体的效果提升了一个层级。

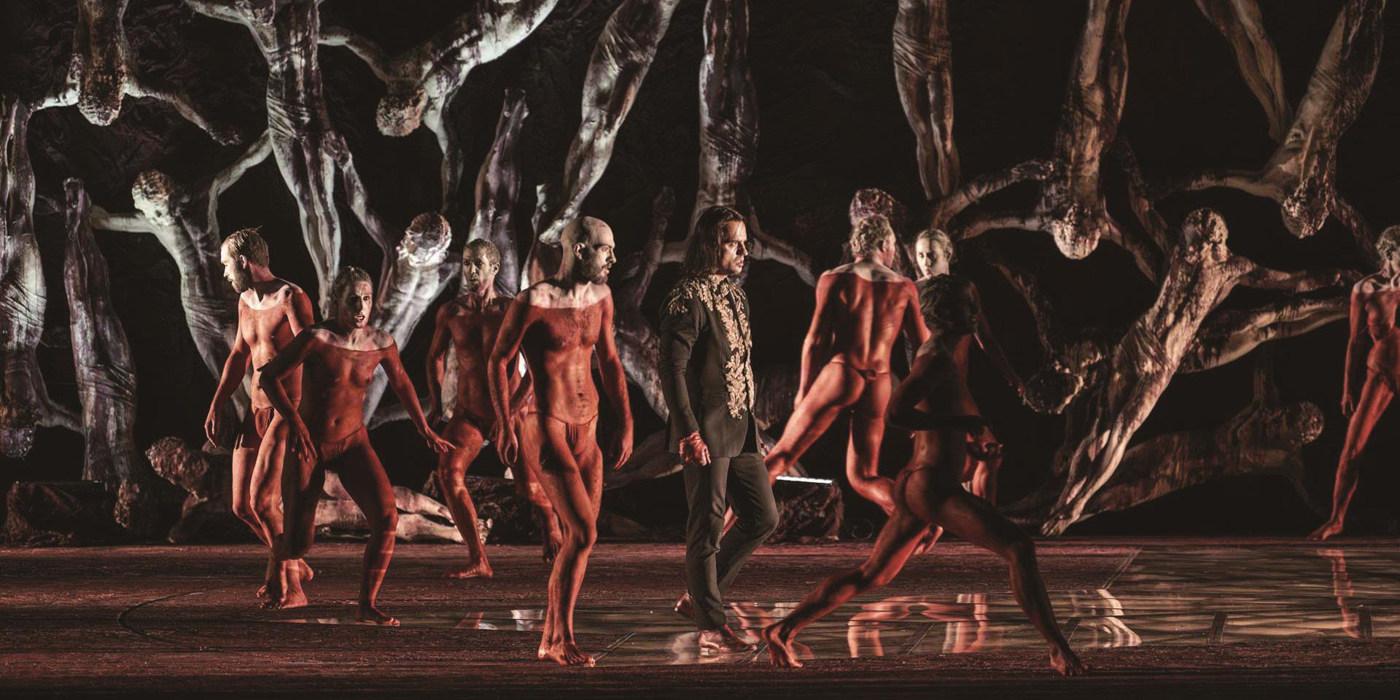

而斯苔芳諾·波达的招牌风格是会在剧中设计大面积的油漆人(身上涂满颜料的演员)进行整体的循环往复的前行和队形以及舞蹈动作的变换。这样的设计几乎在他的每一部作品中都会大面积地出现。在本剧中,会有耶稣不断触碰每一位信徒,信徒一个个地以极为诡异的姿势跌倒;会有极速奔跑的油漆人,在混乱中一次又一次变换不同的队形;会有两种颜色的油漆人形成两个阵营,在舞台上你进我退、你退我进;会有一群红色的油漆人在进行整齐划一的祷告;会有一个身背十字架的耶稣蹒跚前行,身后是一群红色油漆人不断扭曲身形,以跌倒又爬起的状态,循环着跟随着耶稣的脚步……这样露骨大胆的设计,每一次都呈现在他的作品当中,因此收获了两类观众,一类是超现实主义的忠实粉丝,这样的设计不但吸引着他们的眼球,更一次又一次刺激着他们的神经;而对于另一类观众,他们则觉得每一次歌剧制作的风格走向都大同小异,这样的秀看多了之后,就没有那么吸引人了。对于我来说,我可能会是第一类观众。

不可否认,斯苔芳诺·波达的作品,每一次的设计都能看到他的其他作品的影子,但我想这岂不正是他能成为当代最前卫的导演之一的关键因素吗?正因如此,当观众一看到这样风格的作品,第一反应便是——这部剧的导演一定是斯苔芳诺·波达。我想,这应该也是诸多歌剧导演梦寐以求的事情。艺术家就是要有自己鲜明的特点,这样在漫漫的历史长河中,才能让自己更加闪耀和永恒。

纵观整部《犹太女》,可以说每一位角色的分量都十分重要,每一位角色都需要十分精湛的声乐技术以及丰富的舞台经验,但其中最令我印象深刻的是扮演剧中犹太金器商人埃莱沙(Eleazar)的美国男高音歌唱家格力高利·昆德(Gregory Kunde)。这位68岁高龄的歌唱家将这个复杂的角色表现得淋漓尽致,无论是从声音上还是从表演上,都没有任何因为年龄而带来的疲态。埃莱沙在这部歌剧中是最核心的角色,因为故事起因于他与布洛格尼多年前的恩怨,以及碰巧在大火中又救了布洛格尼女儿一命,并抚养她长大,在多年之后又机缘巧合下相遇,并在最后间接性造成了悲剧。这一系列命运的齿轮都在悄悄地转动着,所有的故事线也是围绕这位角色而展开的,同时这个角色也是剧中犹太人的领导人,因此他是整部歌剧的一条线索。从戏剧方面来看,这个角色的地位便是无人能及的,并且这个角色又有很多难度极高的唱段,如咏叹调“拉歇尔,当上帝把你托付给我”(Rachell,quand du Serigneur),是埃莱沙长达十分钟之久的内心独白,他的思想在左右摇摆,不知是应该牺牲自己多年抚养的爱女,实现自己的报复,还是应该将实情告诉自己的养女。通常父亲的角色都是男中低音来担任,可能从音色上更能直观体现出父亲们的形象,因此男高音来诠释父亲角色更需要精准的定位和把控。格力高利·昆德将这一段诠释得十分完美,可以说他将自己的声音运用到了极致。他在这一段中并没有运用特别明亮的音色,而是刻意收敛,将音色转暗但不失穿透力,灰暗的音色更能表现出此时埃莱沙悲痛纠结的心情,大线条性的音乐也时刻攥着所有观众的心弦。这一段唱段结束后,台下传来了雷鸣般的掌声。这掌声是对格力高利·昆德扮演的角色的肯定,更是对这位68岁老艺术家的致敬。