中国卫健科技创新的网络结构演化及分布式协同治理

锁利铭 冷雪忠

基金项目:国家自然科学基金面上项目“基于‘网络关联的城市治理功能协同:机理、结构与迭代”,项目编号:72074129; 韩国崔钟贤学术院、南开大学亚洲研究中心资助研究课题“后疫情时代中国区域治理的动态化模式转型研究”,项目编号:AS2221; 南开大学文科发展基金科学研究类项目“面向网络型城市群的协同治理机制、结构与模式创新研究”,项目编号:ZB21BZ0219。

作者简介:锁利铭(1979—),男,南开大学周恩来政府管理学院教授,南开大学中国政府发展联合研究中心研究员,南开大学计算社会科学实验室主任,博士生导师。

冷雪忠(1997—),男,南开大学周恩来政府管理学院博士生。

摘要:多类创新单元协同是中国政府推进卫生与健康(以下简称卫健)科技创新效能提升的重要治理理念,如何识别多类卫健创新单元协同的特征有待探索。本文吸收创新生态系统理论,借助多层网络分析方法,从技术种群分布、网络拓扑结构维度构建“多元—协同”诊断框架,识别多类创新单元在卫健科技创新实践中缔结的协同结构及其演化逻辑。以冠状病毒防治(CPT)为例,发现其技术种群丰富度持续提升,多元技术种群关联呈现从“产—学—研—个体”到“政—产—学—研”再到“政—产—学—研—医—个体”的演进趋势;网络中多元技术种群协同效应不足,存在“多元”与“协同”分化的疏离风险;网络呈现由“开放—紧密”型到“封闭—紧密”型再到“开放—松散”型的动态演进路径。进而提出分布式协同治理理念,从制造差异、保护差异与协调差异等维度,探讨中国卫健科技创新网络趋向“多元—协同”发展目标的可行路径。

关键词:卫健科技创新;多层网络;分布式协同;创新生态系统

中图分类号:R-012;G311 文献标识码:A 文章编号:1003-1502(2024)02-0045-20

一、问题的提出

党的二十大报告提出:“坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康,加快实现高水平科技自立自强”,科技创新、卫生健康的融合式发展正成为中国推进健康中国与创新驱动发展战略双轨并进的重要举措[1]。在国内社会发展形势与国际科技竞争双重作用下,推进卫健科技创新成为极具战略性与紧迫性的建设工程。在保障人民群众健康层面,当前中国经济和社会发展正处于转型期,应对人口规模巨大的基本国情,工业化、城镇化、人口老龄化进程的持续加快,疾病谱、生态环境、生活方式的不断变化,以及公共卫生领域现代性风险的快速集聚等情况,保障人民群众健康需求面临多重疾病威胁并存、多种健康影响因素交织的复杂局面[2],科技创新是应对这种矛盾的“利器”[3]。在创新型国家建设层面,新一轮科技革命和产业变革不断冲击与重构全球经济结构与科技竞争格局,众多国家将卫健科技创新作为重点领域优先发展,陆续推出精准医疗、脑科学、“癌症登月计划”等科技创新规划。面对日益激烈的国际科学技术竞争格局,中国建设科技强国需要进一步重视卫健科技创新领域的高质量发展[4]。

推进卫健科技创新的高质量发展是一项复杂系统工程,依靠单一主体难以在有限时间内取得高效成果。应对各类创造性科学技术的涌现,社会结构的网络化正成为人类社会面临的客观现实[5]。为推进卫健领域实现高水平科技创新、提升人民群众健康福祉,国家有关部委出台了《“十四五”卫生与健康科技创新专项规划》等一系列政策,这些政策指明了“多元—协同”以应对卫健科技创新复杂性的方向。多元科技创新主体的广泛参与,不断突破传统三螺旋协同创新的行为边界,促进了科学、技术、创新、市场、民主等一体化发展,拓展了知识交互场域[6]。与此同时,多元科技创新主体又构成了松散分布的异质性科技创新群落,引导多元科技创新主体在达成同类型技术主体间高效合作的同时,实现多类型技术主体群落间的有序协同[7],是需要进一步探索的实践议题。也就是说,探索一种分布式协同治理理念,提升多元技术主体分布式格局下的差异化优势资源整合[8],促进融合多元主体的科技创新生态系统在国家科技创新实践与政策领域释放集群效应。

基于此,本文引入多层加权网络分析方法,揭示我国卫健领域科技创新网络发展形态,其潜在的边际贡献在于:理论层面,补充创新生态系统理论在卫健科技创新领域的应用场景,建构“多元—协同”分析框架,刻画技术种群丰富度与网络拓扑结构二维特征下卫健科技创新网络的基本形态与动态过程;方法层面,构建一个基于技术主体异质性的卫健科技创新多层无向加权网络模型,该模型可以作为一个基准模型扩展出更为复杂、更贴近现实的多元主体科技创新网络;实践层面,提出分布式协同治理理念,为推进中国卫健科技创新高质量发展提供有益的工具参考。

二、文献回顾

(一)从三螺旋协同创新到创新生态系统

构建科技创新协同网络是促进科学知识交互、技术创新突破的关键要素[9]。围绕产学研三螺旋协同创新网络,学者们在其结构特征、动态演化、培育机制、创新效应等维度展开了大量探索[10-13]。然而,随着科技创新活动持续深化,产学研主导的科技创新体系难以有效解释群体科学、公众科学等科技创新发展模式,亟待推进三螺旋协同创新网络的扩展研究[14]。在“卡脖子”技术难题领域,各技术主体需要付出更多的资源成本维持协作关系,协同创新需要外部力量提供保障[15]。协同创新网络构建逐渐由单个技术主体的自主行为转变为组织设计的引导式推动,如科技创新政策、试点科技工程等[16]。政府作为与产学研三方利益相关的管理者,具有稳定的财政资金投入能力与较高的资源调配能力[17];但是,部分研究指出,在政产学研四螺旋协同创新网络中,政府和企业作用明显,四者之间的“多元—协同”创新效应却不足[18]。

生态系统是不同种群组成的稳态整体,强调生物种群与环境、生物种群间的功能互动[19]。这一理念为扩展三螺旋协同创新网络研究、理解多元科技创新主体间关系提供了重要的理论衍进——创新生态系统。创新生态系统本质上是连接多元个体与系统整体的协同创新机制[20],具备共享开放、互补耦合、要素交织等特征,呈现出由“可持续发展”到“开放創新”再到“价值创造与协同创新”最终到“价值共创”的脉络[21]。创新生态系统中技术种群间的适应性关联,对创新价值实现至关重要。身处不同专业领域、不同组织机构、不同社会阶层的技术种群,逐渐形成以共同科研而非共同学科、共同职业而非共同组织的开放式创新共同体,影响科学知识的生产方式[22]。在创新生态系统理念下,科技创新合作的技术种群更加多元,技术种群间的协作网络呈现显著的“共生产、共创造、共演化”特点[23]。

(二)中国卫健科技创新网络研究进展

卫健科技创新网络的高质量发展依赖多元技术主体间的动态协调与有机互动。中国卫健科技创新网络的既有研究聚焦于两个层面。单技术主体视角下的网络研究主要探索医药企业合作网络结构及动态变迁,侧重于分析医药企业参与创新网络对其创新绩效与市场逐利的影响。例如,付韬等构建京津冀上市医药企业的科技创新网络,并分析其网络特征对创新产出的影响[24]。多技术主体视角下的网络研究主要探索以产学研为核心的科技创新网络的主体分布和结构演化[25]。例如,万媛媛等分析高校与医药企业在生物医药技术创新和生物医药制造两个领域的合作网络[26];马永红等研究医药企业、高等院校与研究机构间的医药产业创新网络关系[27];姜南等从产学研协同视角分析江苏省医药产业科技创新网络发现,企业主导、高校和研究机构参与的协同创新体系难以有效应对外部冲击带来的风险,较难形成长期的研发合作关系。因此,需要进一步考虑政府部门等主体在卫健科技创新体系中的作用,做好公共卫生用药技术储备以应对突发公共卫生事件[28]。

(三)研究切口:属性差异与关联特征

三螺旋协同创新到创新生态系统的理论演进表明,科技创新逐渐向开放式、多元化的主体生态演进。异质性科技创新主体通过信息、知识、技术等多种资源流的连接与传导,形成了竞合共生的复杂巨系统。然而,从中国卫健科技创新网络的研究进展来看,学者们依然以产学研协同创新为主要视角,忽视或弱化了政府、社会公众、医院等主体的科技创新行为。尽管产学研三螺旋协同创新能有效地刻画卫健科技创新领域较为重要的技术主体间的协同行为,但其在解释开放性、多元性、协同性等网络特征时仍存在不足。创新主体多元化趋势下协同创新网络研究需要充分考虑异质性主体的影响[29]。为了深入分析卫健科技创新网络的“多元—协同”特征,有必要进一步考虑多元技术主体的属性差异、关联特征,对科技创新网络展开多层次、动态化的深入分析[30]。

三、框架构建

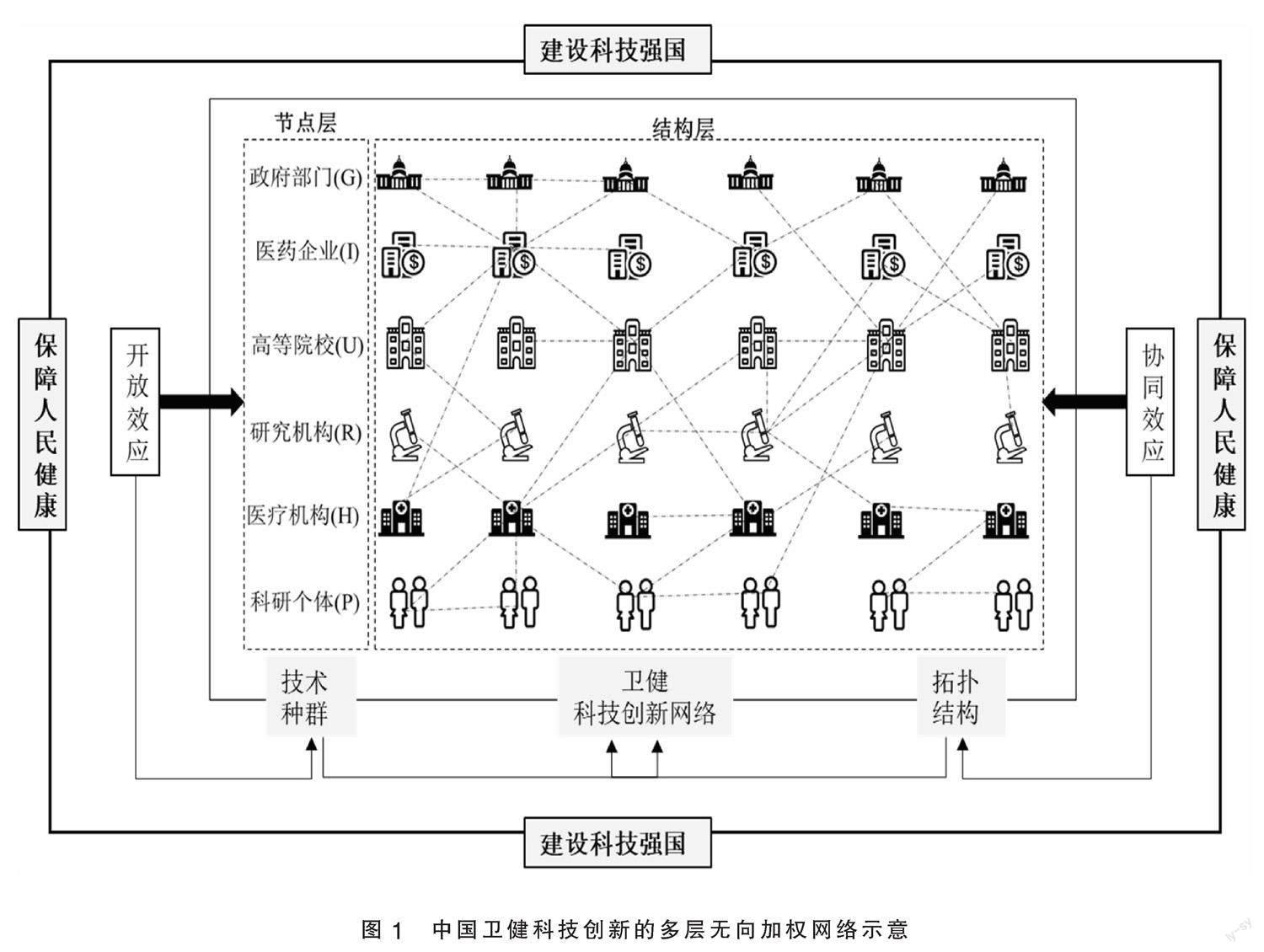

卫健科技创新涉及多类技术单元,本文将政府部门、医药企业、高等院校、研究机构、医疗机构、科研个体等异质性技术种群间的交互定义为多层无向加权网络(见图1)。

宏观理念层,坚持保障人民健康与建设科技强国战略目标的理念指引,这也是当前中国政府促进卫健科技创新的核心要义;面向中国式现代化实现目标,以科技创新保障人民健康,具有鲜明的时代价值,体现了中国构建卫健科技创新网络的外部导向。中观结构层,主要关注网络路径的类别差异,分析多技术种群内部、多技术种群之间形成的复杂关联结构,这种多类网络路径交互带来的差异化协同效应是促进卫健科技创新网络持续生长的内生动力。微观节点层,主要关注网络节点的丰富度,探寻政府部门、医药企业、研究机构、高等院校、医疗机构、科研个体等异质性主体构成的多主体种群生态,吸引异质性网络节点加入是构建卫健科技创新网络的起点。

卫健科技创新网络内包含的政府部门、科学家、高校、企业、社会公众等多元科技创新主体在彼此作用、相互协调过程中结成复杂且高度相互依赖的多层网络结构,同时在创新价值实现过程中实现内在系统演化,生成新的网络形态[31]。创新生态系统理论提出的技术种群概念,为理解多元主体的异质性关联提供了理论启发。此外,多层网络分析是研究复杂系统的一种角度和方法,它关注同一层节点之间的关系以及不同层节点之间的相互作用,展示了多层网络的局部和全局结构特性。多层网络是理解复杂系统性质和功能的一种途径,对理解卫健科技创新网络中多技术种群的交互行为具有较好的契合度[32]。有鉴于此,本文综合创新生态系统理论与复杂网络分析思想,从技术种群与网络拓扑视角出发,构建中国卫健科技创新网络的“多元—协同”二维分析框架。

(一)技术种群分布

卫健科技创新网络由多类型技术种群构成,各技术主体间基于价值创造与共享,建立彼此间的关联与制约,进而生成不同拓扑形态的网络结构,多元化技术种群携带的异质性资源是卫健科技创新网络持续生长的关键动力。识别并划分卫健科技创新网络技术种群,是分析卫健科技创新网络技术种群多样性的重要依据。参考已有研究,初步结合不同主体名称进行技术种群划分[33],具体识别与划分标准见表1,对于初次属性划分不明的主体,将结合其从事内容进行二次确认。

(二)网络拓扑结构

卫健科技创新网络的拓扑结构能有效反映多元技术主体间的合作形态。借助经典的网络分析模型,刻画卫健科技创新网络的拓扑特征,主要的分析指标包括平均路径长度、网络密度、平均聚类系数等[34]。平均路径长度反映卫健科技创新网络中任意技术主体之间发生科技创新关联需要耗费的网络沟通成本,平均路径长度值越小,网络中任意技术主体之间发生科技创新交流、合作行为的成本越低,创新型资源要素传播范围越广、传播效率越高;网络密度是卫健科技创新网络中技术主体之间实际科技创新关联频数与理论最大科技创新关联频数的比值,网络密度越大,网络中技术主体之间的科技创新合作越密切,创新型资源的配置效率越高,科技创新主体的协同性越好;平均聚类系数反映卫健科技创新网络中不同技术主体间建立紧密合作关联的可能性与难易程度,一般而言,平均聚类系数越大,网络中不同技术主体间的知识、资源、信息等要素的流动性越好,网络越趋于稳定且紧凑的发展格局[35]。

(三)“多元—协同”:卫健科技创新网络的分析框架

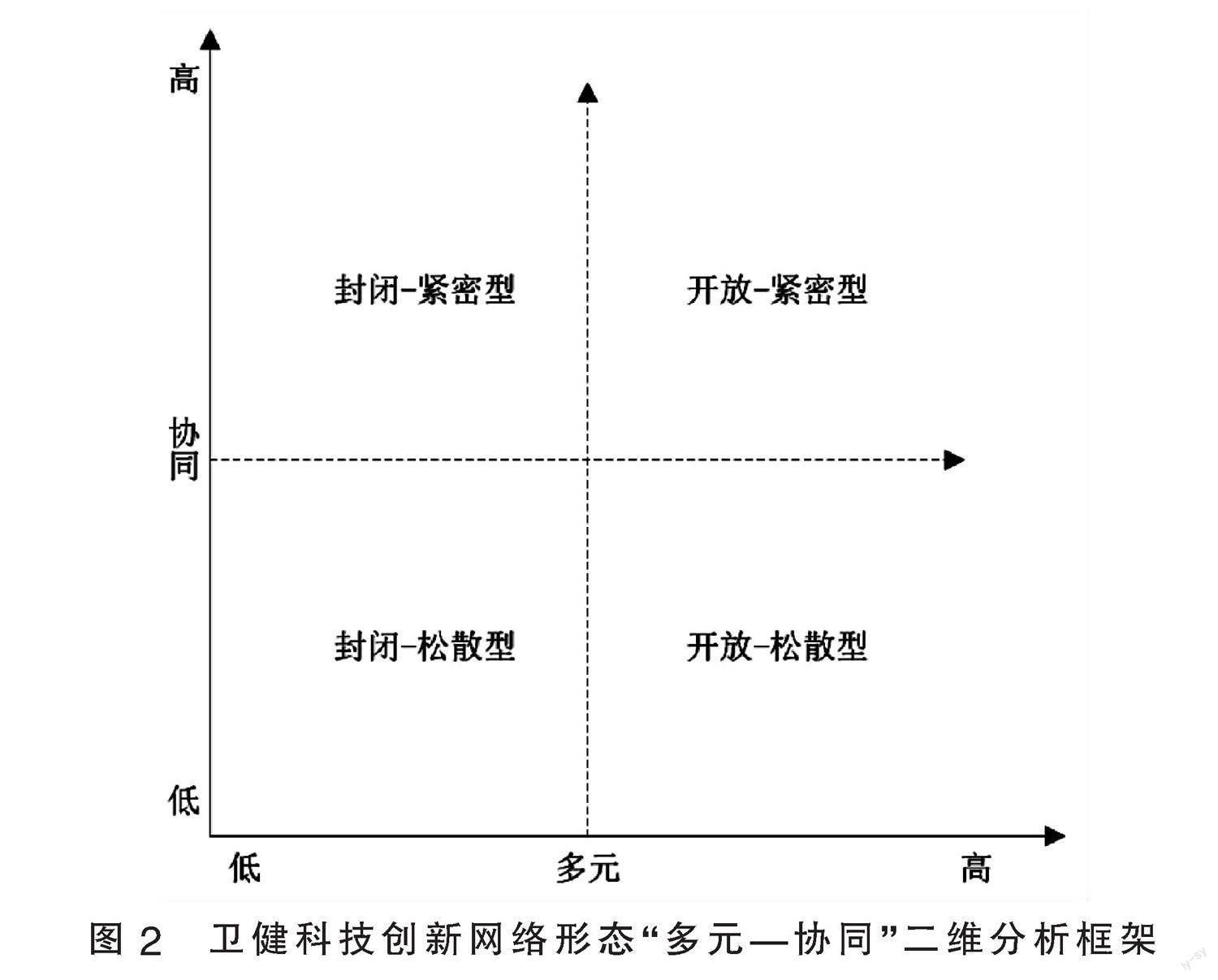

“多元—协同”二维分析框架(见图2)的立论依据来自政策导向、理论支撑与实践检视。政策导向层面,卫健科技创新发展的政策文件对多主体协同的发展方向进行了动态的理念迭代,“多元—协同”的理念为框架构建提供了政策依据;理论支撑层面,超越產学研为主的三螺旋协同创新体系进而探究包含多元化技术种群的科技创新生态系统已经成为协同创新领域理论研究的重要转变方向[36],现有研究对科技创新生态系统中的技术种群丰富度、网络协同性的探索为框架构建提供了理论依据[37];实践检视层面,中国卫健科技创新的发展趋向包含政府部门、医药企业、高等院校、研究机构、社会公众、医疗机构等多元主体的大众科学阶段,为框架构建提供了实践依据。

技术种群与拓扑结构两个视角可以从异质性主体关联与主体结构两个维度揭示卫健科技创新网络的现状及其动态演进过程[38]。具体而言,以卫健科技创新网络平均加权度与相对网络密度均值作为多元与协同的临界点将网络划分为4种发展形态:“开放—紧密”型、“开放—松散”型、“封闭—松散”型、“封闭—紧密”型。平均加权度反映卫健科技创新网络中技术种群关联的丰富度,平均加权度值越高,说明技术种群关联度越高,网络越具有开放性,利于技术扩散、技术突破,开放式科技创新的可能性就越大,反之网络主体间的合作越封闭。相对网络密度描述卫健科技创新网络的合作情况,相对网络密度值越高,网络中共享信息、技术等资源的可能性越大,越利于知识交互、实现关键技术科研攻关,反之科技创新主体间合作关系越松散,信息、资源流通度越低。

四、案例引入

(一)案例样本

本文以冠状病毒防治(Coronavirus Prevention and Treatment, CPT)技术研发作为考察案例,阐明上文构建的中国卫健科技创新网络的“多元—协同”二维分析框架的应用性与解释力,原因在于:

第一,从案例代表性层面来看。以CPT为代表的重大传染病防治是中国卫健科技创新领域的重点建设工程,既需要科技创新支撑,同时又为科技创新带来了新发展契机,促进了重点科技创新领域的突破发展。该领域科技创新涉及治疗用药、预防用药、检测和诊断试剂、医疗器械、防护产品、医药消毒、医疗废弃物处理、废水处理、人工智能及大数据应用等多技术领域,呈现出科技创新的高度复杂性与多元性。此外,该领域科技创新兼具常态化与应急化的科技创新发展周期,以该领域作为“多元—协同”诊断框架的应用情景,具有较好的案例代表性。

第二,从案例研究数据层面来看。文章借鉴一些学者兼顾数据集传统与过程追踪传统的案例研究思想[39]。自2003年非典型性肺炎发生以后,中国政府高度重视在CPT领域开展持续的科学技术探索与基础科学研究。专利合作是多元主体突破创新壁垒的重要科技创新行为,2020年中国专利信息中心携手国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心共同开发“新型冠状病毒感染肺炎防疫专利信息共享平台”,整合了中国在该领域相关专利信息,长周期的专利数据为案例考察提供了数据集与过程追踪基础。

(二)数据概况

本文将专利申请人所在国设定为中国(包含香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾省),专利公开时间截至2021年12月31日。初步筛选相关专利数据共5142条,经人工合并去重、去除无效专利后保留4210条专利数据。针对信息缺失的专利,结合国家知识产权局专利检索平台、中国专利全文数据库(知网版),进行人工检索、补充。中国CPT领域专利技术研发相对较晚,21世纪初期开始对该领域核心专利技术进行探索。根据统计数据,2003年左右该领域开始出现专利技术合作行为,整体上该领域联合申请专利数量较少,以单一主体申请为主,合作申请专利数量占比在20%左右(见图3)。

合作专利申请数量两个增长峰值分别出现在2003年和2020年,这与传染性非典型性肺炎(以下称SARS)和新型冠状病毒肺炎(以下称COVID-19)暴发的年份相吻合。为进一步分析中国CPT领域科技创新网络的动态演化特征,本文结合联合申请专利数量变化趋势和21世纪3次冠状病毒暴发时间节点,将中国CPT科技创新专利划分为3个演进阶段:第一阶段(2003—2011年),2003年SARS疫情是该阶段的标志性事件,该阶段专利合作数量共82条,受SARS疫情影响,2003年一年合作专利数量达26条;第二阶段(2012—2019年),2012年中东呼吸综合征冠状病毒(以下称MERS)是该阶段的标志性事件,该阶段中国未受MERS疫情大范围沖击,CPT领域专利合作数量整体较少,共38条;第三阶段(2020—2021年), COVID-19疫情是该阶段的标志性事件,该阶段专利合作数量493条,仅2020年一年合作专利数量达到359条。

(三)数据处理

本文将联合专利申请人视为节点,将专利技术合作视为连边。根据节点间合作频次赋予连边权重,进而编制点文件和边文件,其中点文件是对联合专利申请主体的节点统计;边文件则是对联合专利申请主体关系的具体描述。如果存在A、B两个专利合作主体,则边关系处理为A-B,如果存在A、B、C 3个专利合作主体,则边关系处理为A-B、A-C、B-C。以此类推,本文构建了包含政(G)、产(I)、学(U)、研(R)、医(H)、个体(P)等多技术种群的CPT科技创新多层无向加权网络,刻画科技创新网络的多层关联特征,分析技术种群的分布态势,并进一步统计CPT科技创新网络的协同拓扑结构特征,用以分析多技术种群协同关联的现状。

五、案例分析

(一)开放趋势显著:CPT科技创新技术种群丰富度持续提升

中国CPT科技创新网络中不同技术种群差异性明显,呈现产、个体、研、学、医、政次序下的倒三角形(见图4)。

网络中的核心技术种群是医药企业类技术主体,共363个医药企业类技术主体参与专利技术合作,占比约47.1%;其次是科研个体、研究机构、高等院校类技术主体,三者共占比约40%;高等院校类和研究机构类技术主体在网络中的数量分布较为均衡,未出现明显的波动趋势;科研个体类技术种群在网络中也发挥重要作用,共126个科研个体类专利技术主体参与专利技术合作,仅次于医药企业;医疗机构、政府部门类技术主体共占比约13%,在网络中的参与程度相对较低。结合异质性技术种群间的多层关联,本文进一步刻画了中国CPT科技创新网络的多层组间关联图。

第一阶段(2003—2011年),网络的技术种群分布呈现“I-U-R-P”型,如图5a。该阶段专利合作单层网络的层内关联紧密,多层技术种群间也建立了较多的层间关联,网络处于较开放的状态,但是政府、医院等主体参与度相对较低。网络内共涉及93个专利主体,个人参与专利技术合作最多,共31个个人专利主体,其次是企业主体22个、高校主体18个、研究机构主体15个,该阶段专利合作主体集中分布于“I类、U类、R类、P类”。从专利合作关联路径来看:U类节点共参与51条合作路径,占比总合作路径43.59%;P类节点共参与44条网络合作路径,占比总合作路径37.61%;R类节点共参与43条网络合作路径,占比总合作路径36.75%;I类节点共参与22条网络合作路径,占比总合作路径18.80%;H类、G类节点参与网络合作路径较少。“P-P”“U-R”“I-I”“U-P”“U-U”是主要的科技创新主体合作类型,占比专利合作路径近80%。

第二阶段(2012—2019年),网络的技术种群分布呈现为“G-I-U-R”型,如图5b。总体上该阶段专利合作路径较少,专利合作以同类型主体间合作居多,跨技术种群合作的专利数量大量减少,专利合作网络相对较为封闭。网络内共涉及69个专利主体,企业参与专利合作最多,共27个企业专利主体,研究机构主体16个,高校主体13个,政府部门主体10个,该阶段专利合作主体集中分布于“G类、I类、U类、R类”。从专利合作关联路径来看:R类节点共参与28条网络合作路径,占比总合作路径40.58%;I类节点共参与25条网络合作路径,占比总合作路径36.23%;U类节点共参与19条网络合作路径,占比总合作路径27.54%;G类节点共参与15条网络合作路径,占比总合作路径21.74%,G类节点专利合作路径快速增多,但是G类节点与企业、高校、研究院所、医院等主体之间尚未发生多元合作;H类、P类节点参与网络合作路径较少。“U-R”“I-I”“G-G”“I-U”“I-R”是主要的合作类型,占比专利合作路径近75%。

第三阶段(2020—2021年),网络的技术种群分布呈现“G-I-U-R-H-P”型,如图5c。该阶段网络的开放度快速深化,出现了更多的跨技术种群合作路径。网络内共涉及598个专利主体,相较于前一个专利技术发展周期有了近9倍的增長。企业参与专利技术合作依然最多,共333个专利主体,然后是个人主体102个,研究机构主体69个,高校主体63个,医院主体62个。该阶段专利合作主体相对均衡地分布于“G类、I类、U类、R类、H类、P类”。从专利合作关联路径来看:I类节点共参与547条网络合作路径,占比总合作路径66.38%;P类节点共参与312条网络合作路径,占比总合作路径37.86%;R类节点共参与298条网络合作路径,占比总合作路径36.16%;U类节点共参与242条网络合作路径,占比总合作路径29.37%;H类节点共参与228条网络合作路径,占比总合作路径27.66%;G类节点共参与82条网络合作路径,占比总合作路径9.95%,G类节点专利合作路径总量继续增多,与更多类型节点建立合作关联。“I-I”“P-P”“I-U”“H-H”“U-R”是主要的网络合作类型,占比专利合作路径近90%。

(二)协同效应不足:CPT科技创新网络主体协同度持续减弱

整体来看,中国CPT科技创新网络表现出以下特征:第一,平均路径长度为5.182,专利合作网络中节点之间建立关联的成本相对较高,任意两个网络节点产生信息资源关联需要耗费5.182个网络社交成本。第二,网络密度值仅为0.002,网络密度值较低,专利合作网络内网络节点之间合作关系整体较为松散,多元主体合作协同性较差;网络平均聚类系数0.765,结合网络平均路径长度值来看,具有小世界网络特征。第三,网络结构内部存在较多的闭环网络,部分封闭子网络见图6。封闭子网络内部各技术主体保持紧密科技创新合作关系,但是子网络的封闭性较强,与外部网络节点不建立网络关联,模块化特征以分离型模块为主。整体网络连通度较低,各主要合作路径之间没有建立有效关联,科技创新网络向心性弱,大部分节点之间的关系较疏远,网络资源控制力较强的节点较少,网络节点间距离较大。

中国CPT科技创新网络表现出有机关联、动态发展的组织现象,在外部动态需求作用下多技术种群基于共同价值创造,通过持续交互和反馈促进自生长,从而实现技术的创新迭代和生态系统的演进与升级(见表2)。

第一阶段(2003—2011年),不仅同一技术种群内的主体关联较紧密,不同技术种群间也建立了较多的跨技术种群合作关联。从网络拓扑结构特征来看,该阶段网络加权度为2.516,相对网络密度为0.027,总体科技创新网络合作密度不高。但是,在3个专利技术发展阶段内,这一时期多技术种群间合作关系最为紧密。最大联通网络节点33个,网络平均路径长度为1.387,不同技术种群建立合作关系的网络成本较低,大部分专利技术主体能建立跨技术种群的网络合作关联。网络聚类系数较高,也反映出大部分专利技术主体合作的倾向性高。

第二阶段(2012—2019年),该阶段网络内的关联路径数量较少,专利技术合作以同一技术种群内部合作居多,跨技术种群的专利技术合作较少,网络出现趋于封闭的态势。该阶段网络加权度为1.588,相对网络密度为0.023,总体网络合作密度出现了进一步降低的趋势,并且该阶段主体数量快速下降,减幅约25%,专利合作主体的技术种群多样性进一步降低。但是在3个专利技术发展阶段内,这一时期网络内多元技术种群间合作关系建立的网络成本进一步减少,网络平均路径长度减少为1.167。最大联通网络节点27个,相较于上一阶段网络连通度有所减弱,网络聚集系数为0.735,也有所减少,但是网络节点间合作关系依然较紧密。

第三阶段(2020—2021年),该阶段网络的开放度快速提升,出现了更多的跨技术种群合作路径,政府部门、医药企业、高等院校、研究机构、医疗机构、科研个体参与科研攻关中的均衡程度不断提高,逐渐形成联防联控型的多元卫健科创体系[40]。这一时期,网络加权度为2.518,相对网络密度为0.003,但在科技创新网络的技术种群类型快速提升的同时,多元技术种群之间的网络协同性却出现了显著降低的趋势。作为3个专利技术发展阶段内专利数量激增、专利主体迅速多元的发展时期,该阶段网络连通度较低,近70%的网络节点处于整体专利合作网络的边缘,信息、资源交换能力较弱。网络平均路径长度为6.426,网络节点间建立合作关系的网络成本进一步上升。

(三)“多元—协同”尚未实现:CPT科技创新网络呈多元松散发展趋势

第一阶段(2003—2011年),网络结构生成的初始阶段。同一技术种群内的最初关联可能建立在长期的既有合作基础之上;开放的网络结构则吸引了更多类别的技术种群加入,通过互补的技术创新与合作组织之间的关联,原有较简单的线性科技创新模式萌生为初步的多层交互网络生态模式。例如,这一阶段不仅有了“南开大学—清华大学”这种单技术种群内的专利技术合作关联,还出现了“南开大学—清华大学—中国科学院生物物理研究所”这种跨技术种群间的专利技术合作关联。这一阶段“开放—紧密”的网络结构使得科技创新网络在吸纳异质性网络成员的过程中完成新型关系的构建,并通过共享资源、协同分工等形式提升创新生态系统的自适应能力。

第二阶段(2012—2019年),相对稳定的网络内部成员之间的依赖关系更加强烈。相较于前一阶段,网络成员数量减少,核心主体是稳固的“政(占14%)—产(占39%)—学(占19%)—研(占28%)”,这些技术种群间形成平衡依赖的多层交互网络关系,网络中信息和资源交互更加频繁,形成“封闭—紧密”型网络结构。科技创新参与者之间创新扩散的模仿、学习等行为不仅满足了单个技术种群的发展,还保障了不同技术种群之间能够实现更深入的交流和分享,协同效率和分工效率凸显,在共生中完善创新环境,保障了价值创造,推进了技术的升级和迭代。

第三阶段(2020—2021年),COVID-19暴发给CPT科技创新生态系统带来了外部冲击。该阶段科技创新多元主体生态具有极大的特殊性,专利数量在短期内高速浪涌,引发了科技创新主体异质性的大幅度提升。这是一个新的技术创新生态周期,突发性公共卫生安全事件改变了上一阶段中国CPT科技创新网络的“封闭—紧密”形态,在政府部门这类领导型主体的推动下以及在市场需求的拉动下,培育和刺激了更多元的技术主体加入,参与主体相较于前一阶段有了显著增加,尤其是涌入了大量的医药创新企业。这一时期,科技创新网络形成了“开放—松散”的网络结构,技术种群类别快速增长,技术知识和物质资源的互补及匹配要求更高。虽然不同专利技术主体间关联不紧密,但是开放的生态系统也会激发相关系统的创新,尤其是卫健数字技术层面的科技创新。它一方面实现了CPT创新生态系统的自适应韧性,另一方面也拓展了CPT创新生态系统的外部支撑,强化了卫健创新生态系统内外的创新环境。

中国CPT科技创新网络的形态经历了由“开放—紧密”型到“封闭—紧密”型再到“开放—松散”型的演进路径,并有进一步向“封闭—松散”型演进的动态趋势(见图7)。案例分析说明了技术种群与网络拓扑两个维度是分析卫健科技创新网络“多元—协同”特征的适用视角。同时案例分析也表明构建中国卫健科技创新的“多元—协同”网络形态,需要进一步关注松散分布的多技术种群间的协同问题。

六、卫健科技创新的分布式协同治理取向

“多元—协同”不仅是政府部门推进卫健科技创新的一种倡议,更是一种政策目标和治理手段。然而,既有理论研究与案例考察都表明卫健科技创新网络存在抑制联结多样性的趋势,同种类或相似种類的主体间倾向于形成同质化关联,进而形成卫健科技创新网络的疏离风险[41]。构建“多元—协同”的卫健科技创新网络就需要在“多元”和“协同”之间寻找一种柔性的差异均衡路径,形成分布式协同格局,降低多元与协同分化趋势下的网络疏离风险,打造多元主体充分涌现且紧密协作的卫健科技创新生态系统[42]。具体而言,分布式协同就是要在整合多技术种群异质性资源的基础上,提升技术种群连接的多样性,通过制度构建协调差异,实现系统效应。

首先,制造差异,增强卫健科技创新的主体多元性。卫健科技创新涉及多个领域,推进卫健科技创新的多元化,需要政府部门牵头为多元科技创新主体提供基础平台、资源激励,推进卫健科技创新领域率先迈进“大科学时代”;出台卫健科技创新专项发展政策,增强对卫健领域科创孵化的扶持力度,吸引以医药企业为代表的技术主体参与科技创新,形成多类科学群体融合的创新生态;重视文化的影响,营造“兼容并包、鼓励创新、宽容失败”的卫健科技创新文化,鼓励更多元的主体参与卫健科技创新;针对突发性公共卫生安全事件,政府部门可以率先搭建针对突发性公共卫生安全事件的科研攻关专项平台,从政务服务、科创资源、信息查询等多方面为科技创新主体提供差异化服务,促进建立多元应急响应的科创体系。

其次,保护差异,增强卫健科技创新的连接多样性。在“大科学”整合与创新文化营造的基础上,需要进一步考虑的是如何提升卫健科技创新多元主体合作路径的多样性,通过异质性连接创造更加多元的卫健科技创新知识交互。科技主管部门可以考虑通过以基础研究与应用研发项目合作申报的形式,为卫健科技创新主体的异质性关联建立提供稳定的发展环境,通过稳定的基础研究投入增强应对各类突发公共卫生安全事件的科技创新韧性,如联合实验室创建、国家科学基金专项合作、卫健智库平台建设、重点医疗科学中心建设等;支持高等学校、研究机构、医疗机构、医药企业、科学家等联合举行、参加国内外高端学术会议及论坛,促进卫健科技创新交流,引导卫健科技创新领域的多元化技术主体产生更多跨领域、跨主体的异质性关联创新。

最后,协调差异,增强卫健科技创新的协同性。从科技创新网络自身的演化来看,保持多元主体与异质连接并不能完全促进网络实现自我的内在优化。为了降低多元主体与异质连接之间生成连接偏好影响下的疏离风险,需要对卫健科技创新网络内的多元主体进行有序协调,从而带来整体协同的系统效应。政府部门可以考虑打造基于产业链上下游合作的卫健科技创新集群,通过建设集群信息平台降低各类技术主体的沟通成本,进而形成基于个体优势的“大产业、细分工”局面。此外,还需要建立以多样化市场需求为导向的卫健科技创新成果转化机制,通过市场动力催动各类科技创新主体在差异化优势选择下实现均衡发展,以产业链衔接为契机,促进卫健科技创新网络趋向“多元—协同”。

七、研究结论

本文提出技术种群与网络拓扑视角下的“多元—协同”分析框架,探讨中国卫健科技创新网络的发展现状,通过对CPT领域的案例考察表明:(1)中国CPT科技创新网络是响应人民卫健需求而形成的网络结构,外部冲击是政府部门和医疗机构专利合作行为快速增加的重要动因;高等院校、研究机构、科研个体等技术种群的合作行为相对较为均衡;医药企业在科技创新网络中始终占据重要地位。(2)中国CPT科技创新网络的演进路径体现了不断开放、融合多元的特征。在外部冲击下,科技创新网络在迅疾纳入新技术主体过程中呈现松散发展趋势,多元主体的危机响应行为尚未形成完善的跨种群科技创新生态;技术种群丰富度与协同性呈现相反趋势,存在潜在的网络疏离风险。(3)卫健科技创新网络优化需要兼顾多元连接与整体协调。多技术种群协同的重要前提是培育各技术种群的差异化优势,进而打造科技创新共同体。分布式协同治理理念不是简单提倡“主体紧密连接即是高效协同”,而是强调“功能紧密连接促成高效协同”,制造、保护与协调差异更能解释卫健科技创新以及其他领域松散关联式治理的现实意义。

“多元—协同”分析框架作为抽象分析科技创新生态系统网络特征的基礎框架,可以基于研究议题扩展为更具现实解释力的复杂框架。在技术种群维度,可以纳入更多科技创新主体类型,如非政府组织、金融机构等,深入探讨卫健科技创新领域的科技创新生态系统;还可以考虑细分科技创新主体的属性特征,如医药企业是否有国有资本参股、科研个体是否有单位支撑等,还原更为客观真实的卫健科技创新网络。在网络协同维度,可以引入更多种网络拓扑指标,如网络模块度、凝聚子群、局域子网密度等,寻找更契合研究问题的量化指标;还可以对网络连边的权重加以调整,如根据样本期内科技创新主体进入科技创新网络的时间先后,对不同连边进行差异化赋权。综合而言,“多元—协同”框架能对中国卫健科技创新网络的“多元—协同”发展现状与演进趋势进行较科学的识别,从而在动态演化视角下揭示中国卫健各科技创新领域多元化主体交互的发展规律。此外,囿于文章篇幅与研究能力,本文仅从专利技术合作视角对CPT科技创新网络进行“多元—协同”的实例分析,后续可以引入更多卫健科技创新领域的案例,进一步验证该分析框架的普遍适用性,探索卫健科技创新网络的形成及演化的复杂性与多因性。

参考文献:

[1]袁廿一.中国式现代化进程中“健康优先”的发展脉络与实现路径[J].社会科学家,2022(12).

[2]刘姝.全球公共卫生领域风险社会概观、表征与出路探寻[J].思想战线,2022(2).

[3]詹启敏,杜建.论医学科技与“国之重器”[J].北京大学学报(医学版),2022(5).

[4]韩国元,冷雪忠.科技创新治理现代化:理论溯源、时代内涵与实践议题[J].科技导报,2022(7).

[5]周军.在社会网络结构生成中变革政府模式[J].行政论坛,2016(2).

[6]FREEMAN CHRIS. Continental,National and Sub-national Innovation Systems—complementarity and Economic Growth[J]. Research Policy, 2002(2).

[7]BOWDEN ALISATIR. Knowledge for Free?Distributed Innovation as a Source of Learning[J].Public Policy and Administration, 2005(3).

[8]KORNBERGER MARTIN. The Visible Hand and the Crowd: Analyzing Organization Design in Distributed Innovation Systems[J]. Strategic Organization,2017(2).

[9]GONZALEZ-BRAMBILA CLAUDIA N, VELOSO FRANCISCO M, KRACKHARDT DAVID. The Impact of Network Embeddedness on Research Output[J]. Research Policy, 2013(9).

[10]袁剑锋,许治.中国产学研合作网络结构特性及演化研究[J].管理学报,2017(7).

[11]刘晓燕,李金鹏,单晓红,等. 动态视角下集成电路产业创新网络演化特征分析[J].中国科技论坛, 2019(11).

[12]冯锋,王亮. 产学研合作创新网络培育机制分析——基于小世界网络模型[J].中国软科学,2008(11).

[13]赵炎,栗铮. 适度站队:派系视角下创新网络中企业创新与结派行为研究[J]. 研究与发展管理, 2019(2).

[14]阳镇,贺俊.科技自立自强:逻辑解构、关键议题与实现路径[J].改革,2023(3).

[15]ZHANG YI, CHEN KAIHUA, ZHU GULONG,et al. Inter-organizational Scientific Collaborations and Policy Effects: An Ego-network Evolutionary Perspective of the Chinese Academy of Sciences[J]. Scientometr-ics,2016(3).

[16]ANKRAH S N, BURGESS T F, GRIMSHAW P, et al.Asking both University and Industry Actors about Their Engagement in Knowledge Transfer: What Single-group Studies of Motives Omit[J].Techno-vation,2013(2-3).

[17]CARAYANNIS ELIAS G,CAMPBELL DAVID F J. 'Mode 3' and 'Quadruple Helix' : Toward a 21st Century Fractal Innovation Ecosystem[J].Interna-tional Journal of Technology Management,2009(3-4).

[18]王珍愚,王宁,单晓光.创新3.0阶段我国科技创新实践问题研究[J].科学学与科学技术管理,2021(4).

[19]FRANZONI CHIARA, SAUERMANN HENRY. Crowd Science: The Organization of Scientific Research in Open Collaborative Projects[J].Research Policy,2014(1).

[20]TRUDGILL STEPHEN. TANSLEY A G.1935:The Use and Abuse of Vegetational Concepts and Terms. [J]. Progress in Physical Geography,2007(5).

[21]RON ADNER. Match Your Innovation Strategy to Your Innovation Ecosystem[J]. Harvard Business Review,2006(4).

[22]KAPOOR RAHUL, LEE JOON MAHN. Coordinating and Competing in Ecosystems: How Organizational Forms Shape New Technology Investments[J]. Strategic Management Journal,2013(3).

[23]張寒,李正风,高璐.超越科学共同体:科技创新共同体的形成何以可能[J].自然辩证法研究,2022(8).

[24]付韬,杨志慧,秦震.京津冀区域医药产业专利合作网络结构及其对医药企业专利产出的影响[J].科技管理研究,2017(22).

[25]汪涛,王璐玮,张晗.中国城市新兴技术的双元创新路径与发生机制——以生物医药技术为例[J].科技进步与对策,2022(6).

[26]万媛媛,王秋玉,曾刚,等.高校与生物医药企业创新结网的影响机制——以长三角为例[J].经济地理,2022(7).

[27]马永红,杨晓萌,孔令凯,等.基于产业异质性的关键共性技术合作网络研究[J].科学学研究,2021(6).

[28]姜南,刘星,李鹏媛.防治新冠病毒化学药物专利合作网络演化研究[J].科技管理研究,2021(7).

[29]STILL KAISA, HUHTAMAKI JUKKA, RUSSELL MARTHA G, et al. Insights for Orchestrating Innovation Ecosystems: The Case of EIT ICT Labs and Data-driven Network Visualizations[J].International Journal of Technology Management,2014(2-3).

[30]朱晶.科学合作中的网络认识论:科学家的社会交互如何影响认知交互[J].社会科学,2021(5).

[31]刘晓燕,王晶,单晓红,等.基于多层网络的创新网络节点间技术融合机理[J].科学学研究,2019(6).

[32]MONISH YUVARAJ, ASIM K DEY,VYACHESLAV LYUBCHICH,et al. Topological Clustering of Multilayer Networks[J].Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America,2021(21).

[33]薛澜,姜李丹,余振.如何构筑多元创新生态系统推动科技创新促进动能转换?——以黑龙江省为例的实证分析[J].中国软科学,2020(5).

[34]林聚任.论社会网络分析的结构观[J].山东大学学报(哲学社会科学版), 2008(5).

[35]罗家德.社会网分析讲义[M].北京:社会科学文献出版社, 2005.

[36]王发明,朱美娟.创新生态系统价值共创行为协调机制研究[J].科研管理,2019(5).

[37]GRACA PAULA, CAMARINHA-MATOS LUIS M. Performance Indicators for Collaborative Business Ecosystems—Literature Review and Trends[J].Technological Forecasting and Social Change,2016.

[38]李子彪,孙可远,赵菁菁.企业知识基础如何调节多源知识获取绩效?——基于知识深度和广度的门槛效应[J].科学学研究,2021(2).

[39]蒙克,李朔严.公共管理研究中的案例方法:一个误区和两种传承[J].中国行政管理,2019(9).

[40]文军.新型冠状病毒肺炎疫情的爆发及共同体防控——基于风险社会学视角的考察[J].武汉大学学报(哲学社会科学版),2020(3).

[41]HENRY ADAM DOUGLAS,PRALAT PAWEL, ZHANG CUNQUAN. Emergence of Segregation in Evolving Social Networks[J]. Proceedings of the National Academy of Sciencesof the United States of America,2011(21).

[42]锁利铭.作为复杂系统的共同体:生成逻辑、疏离风险与长期治理[J].天津社会科学,2023(1).

The Network Structure Evolution and Distributed Collaborative Governance of China's Health Technology Innovation

——Taking the CPT Field as an Example

SUO Liming, LENG Xuezhong

Abstract: The joint construction of a technology innovation network with multiple types of innovation units is an important governance concept for the Chinese government to promote the efficiency of health technology innovation. However, it remains to be explored how to identify the diverse joint characteristics.With multi-layer network analysis approach, the paper absorbs the innovation ecosystem theory, and designs a "Pluralism - Collaboration" analytical frame work from the dimensions of technology population and network topology to diagnose the collaborative structure and evolutionary logic of the multiple types of innovation units in China's health science and technology innovation practice.Taking coronavirus prevention and treatment(CPT) as an example, the study finds out that the technology population richness of network continues to increase, and the association of multiple technology populations shows an evolutionary trend from "I-U-R-P" to "G-I-U-R " and then to "G-I-U-R-H-P". The network joint synergy effect is insufficient, and there is a risk of alienation between " Pluralism" and "Collaboration". The network presents an evolution path from "Open-Tight" type to "Closed-Tight" type and then to "Open-Loose" type. Finally, the paper proposes the governance concept of distributed collaboration, and explores the practical path towards "Pluralism - Collaboration" in the CPT technology innovation network in China from the dimensions of manufacture differences, protection differencesand coordination differences.

Key words: health technology innovation; multi-layer network; distributed collaboration; innovation ecosystem

責任编辑:刘 晖