基于系统动力学的城市“摩电”交通问题治理研究

王林原 高建杰

摘 要:“摩电”交通问题一直是公安交通管理工作的难点、痛点之一。因此,从“人、车、路、政策”四个层面分析城市“摩电”交通问题治理过程中存在的问题,基于系统动力学原理,探究导致“摩电”交通问题的原因,确定了以“人、车、路、政策、交通秩序”为系统结构边界的“摩电”交通问题治理模型。在系统框架内,通过绘制因果关系图的方式,梳理各影响因素间的相互反馈关系,并在此基础上提出城市“摩电”交通问题治理的对策建议;通过系统动力学的分析,为“摩电”交通问题的治理提供新的研究思路,以期促进城市“摩电”交通持續健康地发展。

关键词:交通管理;“摩电”;交通治理;系统动力学

中图分类号:F299.243 文献标志码:A 文章编号:1673-291X(2024)06-0044-04

引言

近几年来,“摩电”凭借其经济、实惠的经济特性,以及灵活、轻便的物理属性在城市交通出行中深受广大市民青睐。但目前的交通管理水平还不能适应这种迅速流行起来的交通出行方式,反而给城市的交通安全造成了极大的安全隐患,成为了交通警察业务工作中最令人头痛的难题之一。

在国外,电动自行车虽未像我国这般普及,但在日本、德国、美国、欧盟等国家或地区,无论从技术安全层面,亦或从交通安全法律法规层面,都管理严格,且科学合理,有许多成功的对策经验值得我们借鉴和思考。2018年我国发布了《电动自行车安全技术规范》(GB17761-2018)与《电动摩托车和电动轻便摩托车通用技术条件》(GB/T24158-2018),各地开始重视电动自行车的管理,并分别发布最新的电动车管理办法。学者们基于相关法律法规的框架,结合各地实际,从法律政策、机制制度、监督管理、配套建设等几大方面论述电动自行车治理。但对于造成“摩电”乱象影响因素及其相互间的关系并没有充分的研究,因此所提出政策建议不可避免地会缺乏系统性和整体性。

本文采用系统动力学(System Dynamics,SD)分析政策干预对于“摩电”交通问题治理所产生的影响。通过确定“摩电”交通问题治理的系统边界和系统结构,构建“人、车、路、政策、交通秩序”五大子系统,深入探究子系统内部各因素与各子系统之间的相互影响关系,为全面系统地分析“摩电”乱象研究政策建议提供坚实的理论指导,突破针对单因素或部分因素影响的局限性。

一、概念阐述

“摩电”即摩托车和电动车。根据《电动自行车安全技术规范》(GB17761-2018),电动车包括电动自行车、电动轻便摩托车、电动摩托车三种。

从配置来看,电动自行车、电动轻便摩托车和电动摩托车的电池电压强制要求分别为≤48V、不受限制和不受限制;电机功率要求≤400W、≤4000W和不受限制;控制器三者通用。从外形来说,电动自行车的整车重量≤55kg,通常比较小巧,且必须具备脚踏功能,而电动轻便摩托车和电动摩托车可以超过55kg,基本为踏板摩托车样式。从时速来看,电动自行车、电动轻便摩托车和电动摩托车时速要求分别为≤25km/h、25km/h<≤50km/h、>50km/h。

交通管理部门对三类车型也有着不同的管理标准。电动自行车属于非机动车,上路行驶时需要领取悬挂相对应的车辆号牌,可搭载一名12岁以下的儿童;电动轻便摩托车和电动摩托车隶属于机动车,上路行驶除需要领取悬挂相对应的车辆号牌外,驾驶人还要考取符合准驾车型的驾驶证,电动轻便摩托车不可载人,电动摩托车可搭载一名成人。驾乘三类车型均必须佩戴安全头盔。

二、“摩电”交通治理存在的问题分析

“摩电”交通问题治理是一项较为复杂的系统性工程,多地公安交警部门为解决“摩电”交通问题,均采取了一系列的举措,但依旧存在许多问题。按照交通问题研究所经常性采取的“人、车、路、环境”的研究思路,本文从人的问题、车的问题、路的问题、政策的问题多层面展开分析。

(一)人的问题

1.交通参与者存在的问题(主要是指“摩电”驾驶人)

一方面,驾驶人法律意识淡薄,法律知识欠缺,法律观念淡漠,“厌警厌管”现象严重,不懂法、不守法;另一方面,驾驶人安全意识薄弱,为了提升“摩电”的舒适性和便利性擅自为车辆加装遮阳伞,驾乘车辆不佩戴安全头盔或者佩戴不符合安全标准的头盔,逆向行驶、闯红灯、抢占机动车车道等行为屡禁不止。此外,一些未成年人甚至改装车辆,参与飙车、炸街等扰乱社会秩序的危险驾驶行为[1]。

2.交通管理者存在的问题(主要是指交通警察)

第一,交通宣传工作不到位。交通宣教对象局限性强、内容宽泛;交通宣传方式单一,宣传效果不佳;交通宣传时效性差,内容更新不及时。第二,交通执法难度大。“摩电”违法行为查处主要依赖现场执法,因此“警在法在”“警走法走”现象十分普遍[2]。交警、警务辅助人员驻守管理路口的“秩序井然”与其他路段、路口的交通乱象形成了鲜明的对比,成为了城市交通管理中的一大“痼疾”[3,4]。

(二)车的问题

1.车辆销售环节中的问题

市场准入门槛低,生产商和销售商良莠不齐,车型百态,价格、质量参差不齐,大批不符合国家标准的车辆流入市场,由于不满足工信部生产名录要求而无法注册登记、申领车辆号牌。再者,“摩电”车型更新换代快、使用者流动性大,二手转卖频率高。由于二手市场不成熟、不规范,造成无牌、假牌、套牌的现象突出。

2.车辆管理环节中的问题

由于大量不符合新国标的车型无法登记挂牌,导致无牌“摩电”激增,交通违法行为居高不下;年检、报废制度缺失,车辆性能无法监控,存在较大安全隐患;当前违法查询、处理流程复杂烦琐,缺乏便利性[5]。

(三)路的问题

1.路权分配比例不合理

我国道路资源有限,所以城市均以混合交通为主,供“摩电”车辆通行的专用车道(以下均以“专用车道”代替)少之又少。以某区县为例,当地区域道路总长度超过900公里,国道、省道里程不足110公里,其余皆为县道以下道路,且农村道路占绝大部分。全区机动车总量约45万辆,其中“摩电”车型约占80%,每公里车辆密度高达400辆,远超国际警戒线。尽管在道路设计时考虑了此类车型的通行需求,但仍无法完全满足需求。

2.专用车道体系不完整

相邻路段专用车道未连续设置,不能形成完整的連续的车道体系。此外,与之相关的配套设施不完备,控制“摩电”车辆通行的专属信号灯缺失,与机动车一齐遵循相同信号相位;交叉路口处设置的“摩电”车型“蓄水池”缺少使用规则说明。

3.安全防护设施不完善

专用车道与机动车道及人行道之间缺乏安全防护设施。隔离机动车道和专用车道的防护栏缺失,未安装防护栏以及安装的防护栏长度过短的现象明显。防护栏“失位”为“摩电”车型在车道间随意穿行提供了便利,造成较大的安全隐患,更不利于养成专车专道的驾驶习惯,同时还滋生了逆行逃窜躲避交警执法的行为。

(四)政策的问题

1.公共交通政策

公共交通方式单一,线路稀疏,站点少,无法满足人们日常的出行需求。根据政府官方数据,某市某区总面积接近600平方千米。截至2020年11月的全国第七次人口普查数据显示,当地常住人口120多万,却仅有13条公交线路,营业时间11个小时,少部分能延长到13个小时,供需严重不平衡。市民选择私人交通工具成为必然趋势,“摩电”车型凭借其价格优势迅速地脱颖而出,造成了一系列管理上的难题。

2.政府政策干预

“摩电”交通问题的治理是一项较为复杂的系统工程,需要各部门协同配合、共同发力。但在实际治理工作中往往变成了一家之事,政策制定缺乏统筹性,治理方案存在条文不够清晰、职责分工不够明确、考核机制不够健全等问题,无法引起各单位、各部门的同等重视。

三、基于系统动力学的原因分析

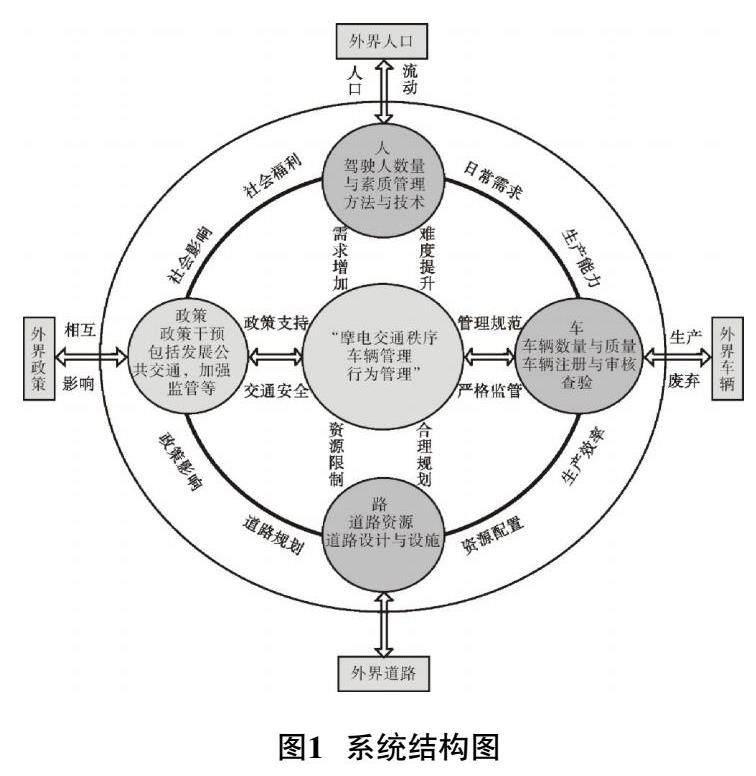

建立“摩电”交通问题治理的系统动力学模型时,要在考虑满足人们对这种交通出行方式需求的基础上,尽可能保障道路交通通行秩序和出行安全,使得“摩电”出行方式能在道路交通出行中持续健康地发展[6]。基于“摩电”治理过程中所存在的问题,系统模型由“人、车、路、政策和交通秩序”五大子系统构成[7,8],其互相之间影响、制约,形成“摩电”交通问题治理模型的整体框架及边界,如图1所示。

“摩电”作为一种快速兴起的交通出行方式,起初并未受到足够的关注,以至政策干预缺失,如今随着“摩电”数量的剧增,乱象也就愈演愈烈。“摩电”交通问题治理的核心就是行为的管理和车辆的管理。交通管理者采取举措提升交通参与者的素质,规范其行为;合理规划道路约束、规范交通参与者行为都离不开政策的干预。市场流通的车辆产品质量是否合格、是否符合国家标准、是否形成完整的管理体系都需要严格的市场监管,同样需要政策干预。政策子系统通过调控不同的政策影响“人、车、路”子系统,最终反馈给交通秩序子系统。

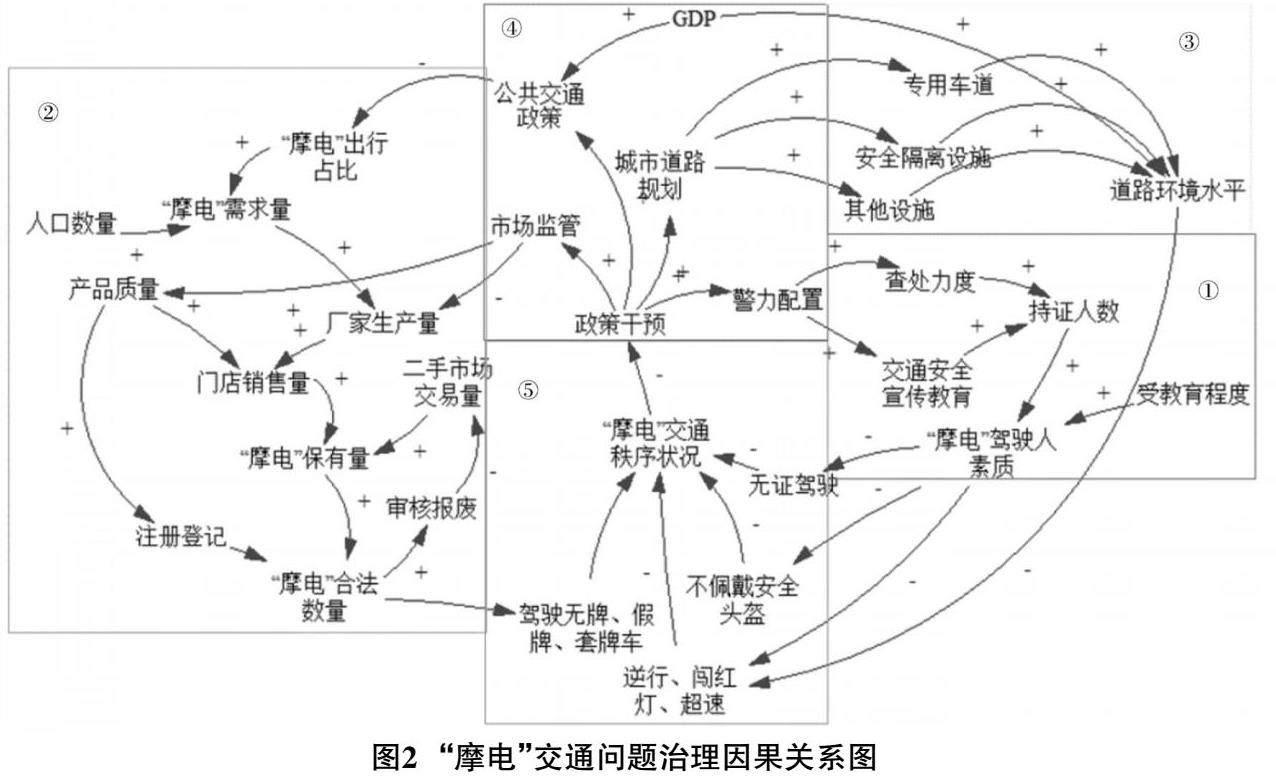

人、车、路、政策、交通秩序五大子系统之间相互影响,其中每一个因素的变化都可能对交通秩序产生一定的效用;同样,任何结果的产生都能找寻到背后的原因。基于各子系统之间的逻辑关系构建“摩电”交通问题治理的SD因果关系图(图2),描绘各子系统内部因素间的反馈逻辑。

人的子系统中,交通违法行为查处与交通安全宣传教育会让更多的“摩电”驾驶人知悉需持证驾驶。考取驾驶证时,理论和道路驾驶等科目的培训能够提升驾驶人的素质,减少不安全驾驶的违法行为,改善交通秩序状况,从而影响政策干预,通过调整警力配置等方法影响违法行为查处与安全宣传教育,形成闭环。

车的子系统中,厂家生产数量和品质越高,门店销售量也越高,“摩电”的保有量自然也越多,其中符合国家标准可登记注册的车辆就更多,那么合法合规的“摩电”数量也就更多。随之,无牌、假牌、套牌的违法行为便会减少,从而达到优化“摩电”交通秩序的情况。要借由政策加强对生产销售商家的市场监管,同时要通过发展公共交通影响“摩电”需求量,进而影响厂商,形成双闭环。

路的子系统中,“摩电”专用车道设置、安全防护隔离设施设置以及其他设施设置决定着道路环境水平,道路环境水平落后会导致逆行、超速、闯红灯等违法行为的增长。恶化的“摩电”交通秩序状况应引起政府关注,要通过政策干预城市道路规划,形成闭环。

政策子系统与交通秩序子系统在“人、车、路”子系统中已经做过阐述,通过影响三个子系统中的某些因素而形成闭环。

四、“摩电”交通治理的对策建议

通过对因果关系图所展现的系统中各因素的反馈关系进行梳理后发现,政策干预直接影响的是市场监管、公共交通发展、城市道路规划建设、警力配置方面。为治理“摩电”交通问题,优化“摩电”交通秩序状况,政策的制定施行可以从以下几方面入手。

(一)构建车辆管理体系

加速全国统一的“摩电”管理立法进程。构建统一完备的车辆管理制度,消除各地标准不一、监管各成体系的壁垒;构建全国统一的销售管理模式,严格把控产品质量,杜绝不符合国家标准的产品;构建 “摩电”车型生产销售大数据库,为信息化管理奠定基础,提供便利;构建全国统一的公安注册系统,持续推进带牌销售政策,做到实时关联更新,为后续“摩电”车型的违法查处、违章处置、年检报废提供数据支撑。因此,应建立地方生产销售-登记注册-年检报废-使用维护-违法查处-违章处置的监督管理链条,形成“摩电”交通问题治理的系统方案。

(二)发展公共交通体系

鼓励发展公共交通,提供政策扶持。首先,要优化现有的公共交通,增加线路,提高覆盖率;合理规划站点,以方便市民的生活为选址和设计的重要原则之一,设置站点要考虑舒适性和便利性;提高发车频次,缩减候车时间;创造符合当地气候环境条件、干净整洁、舒适的乘车环境,提升公共交通对于市民的吸引力。其次,要大力发展其他的公共交通模式,增设轻轨、地铁,为市民出行提供更加多样的选择,分担地面交通压力,营造良好交通通行环境。

(三)重视城市道路规划

充分吸纳专家学者、一线管理人员以及交通参与者的意见和建议,综合考虑多方因素,合理配置道路资源。对现有专用车道进行调整升级,同时把专用车道作为未来道路建设规划的标准配置。此外,要完善隔离防护设施,防止不同交通流互相挤占车道,实现交通参与者各行其道的和谐交通秩序。

(四)依托科学技术手段

响应公安部、科技部科技兴警“三年行动”计划,创新“摩电”治理模式。采用电子标签相结合和部署物联感知设备的方法进行监控管理,减轻基层交通警察的工作压力。实施全周期数字化管理,对生产、销售、使用、报废等各个环节进行信息化管控。贯彻落实《“十四五”全国道路交通安全规划》与《道路交通安全宣传教育提升行动计划(2021—2023)》,建立完善的交通安全精准宣教体系。精准宣教对象、内容匹配、传播渠道和效果评估,从传统的宽泛宣教转变为精准宣教,顺应数字化社会的发展趋势,通过科技赋能提升交通安全宣传工作效率。

五、结束语

综上,“摩电”交通问题治理研究是为了让城市交通秩序持续向好,使“摩电”交通出行方式在城市交通出行中健康发展。以某市某区为例,采用系统动力学原理,构建了“人、车、路、政策、交通秩序”五大子系统,对“摩电”乱象的成因进行了系统性分析。结果证明,“摩电”交通问题是一项系统性工程,需要自上而下完整的治理体系。希望通过本研究能为研究“摩电”交通问题治理政策提供意见和参考。

参考文献:

[1] 孟凡博.苏州市电动自行车管理研究[D].苏州:苏州大学,2019.

[2] 凌利达.上海市电动自行车交通管理研究[D].上海:上海交通大学,2020.

[3] 施展.福州市电动自行车管理问题研究[D].福州:福建师范大学,2017.

[4] 廖新明.广州市电动自行车管治研究[D].广州:华南农业大学,2017.

[5] 房磊.海口市電动自行车管理政策执行研究[D].海口:海南大学,2017.

[6] 赵银翠.公民参与行政决策研究:以电动自行车事件为例[J].山西大学学报(哲学社会科学版),2006(4):76-80.

[7] 江勇.基于系统动力学的地热产业发展财税政策模拟与选择[D].北京:中国地质大学,2020.

[8] 杨阳.基于系统动力学模型的交通政策模拟与实证研究[D].南京:南京大学,2014.

[责任编辑 彦 文]