有“泥点”也精彩

潘晓敏

关键词:表达性艺术治疗;橡皮泥;外化;隐喻

中图分类号:G44文献标识码:B文章编号:1671-2684(2024)15-0046-04

【活动理念】

八年级学生正处于青春期建立自我同一性阶段,在面对自身的缺点时容易产生自我怀疑,引发消极情绪,导致自我认知偏差。研究表明,自我接纳在一定程度上影响着个体的心理健康水平,高水平的自我接纳与焦虑、抑郁呈显著负相关,与积极的情绪如希望、喜悦等呈显著正相关。因此,需要引导学生客观看待自我,学会接纳自我、完善自我。

表达性艺术治疗具有非言语性沟通、操作便捷、趣味性强等特点,将其运用到心理课中,有助于创设安全轻松的氛围,让学生放下心理防御,展露真实自我。本节课引入了表达性艺术治疗技术,综合运用黏土和绘画的方式,在作品的重塑和积极释义中,引导学生学会接纳自我,树立积极的心态,获取成长力量。

【活动目标】

1.通过视频,引导学生认识到接纳自我的重要性。

2.通过黏土和绘画,引导学生积极看待自身不满意的方面,培养积极心态。

3.引导学生在作品重塑过程中学会接纳自我。

【活动重难点】

通过表达性艺术治疗帮助学生学会接纳自我,培养积极心态。

【活动方法】

表达性艺术治疗,案例讨论。

【活动准备】

橡皮泥,彩笔,白纸,背景音乐,视频。

【活动对象】

八年级学生

【活动时长】

40分钟

【活动过程】

一、导入阶段:问题导入

师:假如某一天醒来,你变成了一個泥人,从头到脚都是泥,你会有什么反应?

生1:很惊讶,也很开心。

生2:很害怕,因为我不知道该怎么办。

生3:很兴奋,因为我很期待接下来要发生的事。

生4:我会很难过,这个样子我还怎么见人……

生5:我会找一朵花插到自己头上,看看它能不能继续长高。

……

师:当面对不一样的自己时,我们的反应也不同。在接下来的视频中就有这样一个泥人,我们一起来看看他的反应。

设计意图:用问题激发学生的兴趣,为下一阶段的活动作铺垫。

二、展开阶段:遇见泥点

教师播放视频《这烂泥一样的人生》前半段,内容如下:一个泥人在一个白色的房间踩出了很多带泥的脚印,泥人用尽办法想把泥点擦掉。

师:泥人为什么要擦掉这些泥点?

生6:泥人不想把白房间弄脏,所以要擦掉。

生7:他可能有洁癖,接受不了一点点印迹。

生8:我感觉他有点不开心,因为这些泥点暴露在大众的视野中让他难堪。

师:是的,泥人不想让别人看到自己的泥点。那么,请想一想泥点可能是什么?

生9:泥点就像缺点一样,会让人看到自己的不完美。

生10:这些泥点可能是他人的负面评价,让泥人觉得自己不够好。

生11:也可能是一些失败的经历。

师:同学们对泥点的解读非常到位。泥点存在于泥人身上,这是客观事实。虽然我们不是泥人,但是不可否认,我们身上也有一些“泥点”。接下来,就请同学们思考自己的“泥点”,然后取一块橡皮泥,在白纸上呈现出来,橡皮泥的形状、大小、颜色和位置由你自己来定。

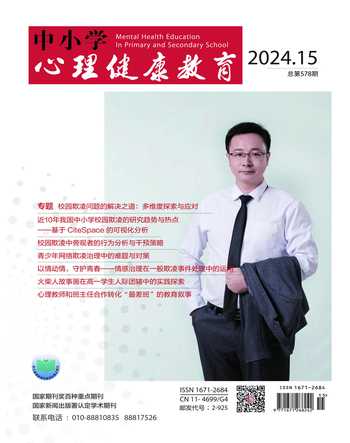

学生一边思考一边在白纸上粘贴橡皮泥(代表自己的泥点),完成后分享。

生12:我的泥点有两个,大的是我的成绩不太好,小的是我有点矮。这些都是我不如别人的地方。

生13:绿色的泥点是我养死的植物,黄色的泥点是我养死的动物。它们让我觉得我似乎是动植物的克星。

生14:英语是我的泥点。

生15:800米跑是我的泥点。我需要跑五分钟,每次跑到最后我都有种没脸见人的感觉。

图1、图2和图3为学生在课堂上呈现的泥点。

师:同学们进行了深入的自我觉察,从大家的分享中,我看到我们每个人身上或多或少都有一些“泥点”,尽管每个人的“泥点”不相同,但是有“泥点”是一个普遍存在的现象,这也验证了人们常说的一句话——人无完人。

设计意图:引导学生看到泥点的象征意义,同时对自身不满意的方面进行自我觉察。

三、深入阶段:对抗泥点

师:大家的“泥点”各不相同,对待“泥点”的态度和行为也各不相同。你会如何对待你身上的“泥点”?在大家回答这个问题之前,我们先来看看泥人还有哪些反应。

教师播放视频《这烂泥一样的人生》中间部分,内容如下:地板越擦越脏,泥人变得非常沮丧、烦躁和愤怒,干脆破罐子破摔,从自己身上扒出一大团泥土扔向玻璃墙。

师:泥人的情绪和行为有什么特点?

生16:泥人越来越暴躁。

生17:擦不掉泥点,他很着急、很焦虑。

生18:他越想做到越做不到,这种情况下,他对自己可能会失望,进而自暴自弃。

生19:他很气愤,气他自己,也气那些泥点。

生20:他很伤心,明明努力了还是没用,他想到可能努力的方向不对。

师:从泥人极力擦掉泥点这一行为中,我们看到它对自身的泥点是接纳还是不接纳?

生齐答:不接纳。

师:泥点是泥人身上的一部分,泥人还没有学会接纳它们。不接纳的态度之下,泥人出现了越来越多的负面情绪,行为越来越有破坏性,自我怀疑的念头也越来越强烈。在生活当中,你是否有过与泥人类似的情况?

生21:我有些事情做得不太好,当我盯着它们不放时,我就像这个泥人一样越来越焦虑。

生22:数学一直是我的弱项,每次做数学作业碰到一堆不会做的题目时,我就觉得自己很笨,想放弃写作业。

生23:每次英语成绩下来,我都要“emo”一天。

师:生活中的例子让我们看到,无论是缺点、失败的经历还是其他对自己不满意的地方,当我们不接纳它们时,它们就会成为我们成长中的阻碍,我们看不到解决问题的可能,更找不到应对的方法。

设计意图:通过视频中泥人的反应,引导学生觉察自身存在的不接纳自我的现象,看到不接纳所带来的后果,如陷入消极情绪、无法解决问题等。

四、升华阶段:重塑泥点

师:视频中,泥人打破了玻璃墙,通过这个墙洞,他可能看到了什么?

教师播放视频《这烂泥一样的人生》后半段,内容如下:泥人从墙洞中看到隔壁房间另一个泥人(泥人2)正在用自己的泥点和其他顏料绘制一幅色彩斑斓的作品,并且乐在其中。

师:泥人2有没有泥点?

生齐答:有。

师:泥人2是如何对待自己的泥点的?

生24:他能利用起自己的泥点。

生25:他能乐观看待自己的泥点。

生26:他接受了他自己。

师:在这样的态度之下,泥人2获得了什么?

生27:他得到了一个色彩斑斓的世界,象征着他有精彩的人生。

生28:他获得了很多快乐,这是前面的泥人没有得到的。

生29:他将泥点发展成为自己的特长。

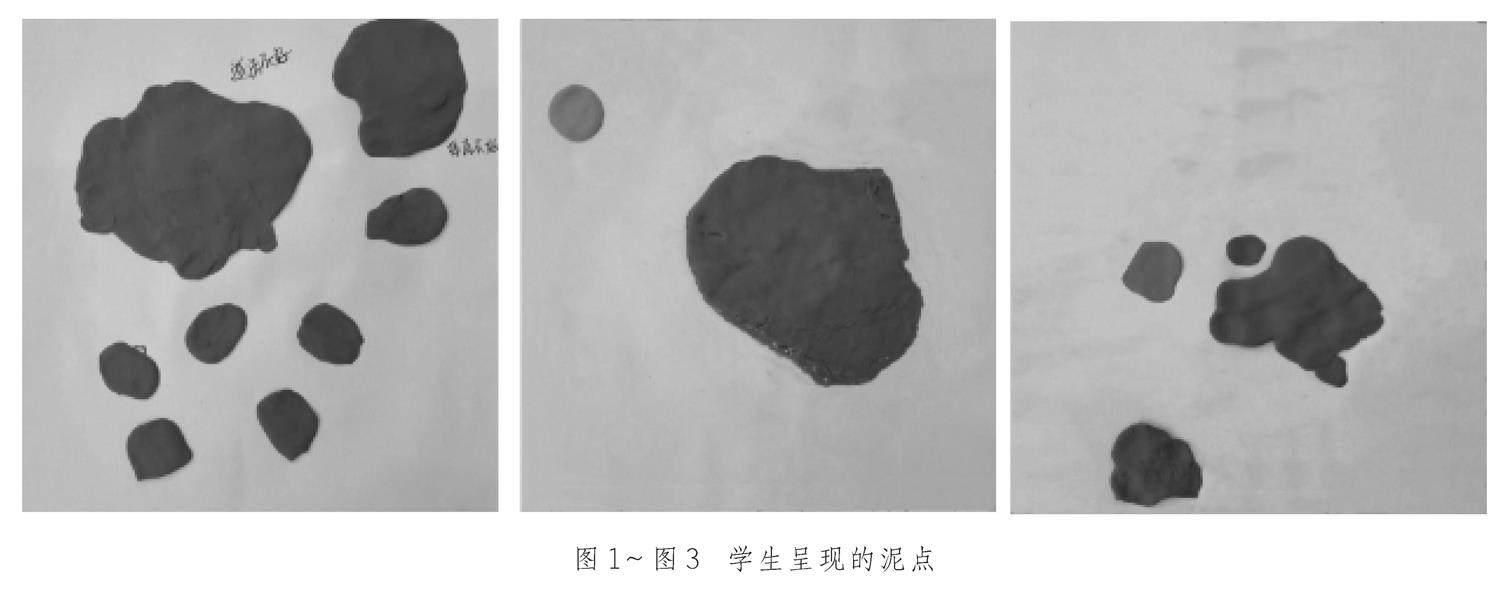

师:下面就请同学们化身泥人2,对你的泥点进行重塑,想办法把你的泥点变成一幅新的作品。你可以利用桌上的彩笔或借用其他组的工具,创作时长为六分钟。

学生创作,教师播放轻音乐。作品完成后,学生回答以下问题:

(1)作品的名称是什么?

(2)作品有什么寓意?

生30:我的作品叫“泥点也漂亮”。它象征着我在面对自己的“泥点”时,不会轻易排斥它们,因为它们可以给我指出前进的方向,或许我往这个方向努力,就会有意想不到的结果。

师:你的作品让我们看到“泥点”暗含了发展的方向。

生31:我的作品叫“笑看泥点”。笑意味着乐观、坦然接受,用这种态度来看待自己的“泥点”,才能找到快乐。

师:乐观的态度能够让人释怀,我们也就不会盯着“泥点”不放了。

生32:我的作品叫“独一无二”。我觉得无论“泥点”是什么,都是你自己身上的一部分。也是因为这些“泥点”,你才跟别人不一样,每个人都因为自己的“泥点”变得独一无二。知道自己的独一无二,我们就能够勇敢做自己。

师:你的作品给了我们勇敢做自己的勇气,这种勇气是我们每个人都需要的。

生33:我的作品叫“五彩缤纷”。虽然英语、数学、历史这几门功课是我的“泥点”,但是其他学科能让我在年级里叱咤风云。我想这就是大多数人的常态——有优点也有缺点。也正因为我们都是优缺点的合成体,我们的生活、成长过程才显得五彩缤纷。

师:你将优点和缺点结合起来分析,让我们看到了一个“五彩缤纷”的你。

图4~图6为学生重塑泥点后的作品。

设计意图:学生通过重塑泥点活动,学会接纳自我,树立积极的心态,获取成长力量。

五、结束阶段:有“泥点”也精彩

师:我们每个人都是“泥人”,我们或多或少都有些“泥点”,“泥点”并不意味着我们很失败,它们可以让我们更好地认识自己,让我们的成长变得更精彩。请大家用以下句式,写出你对这节课的感悟。

呈现句式:有“泥点”也精彩,因为。

学生书写并分享。

生34:有“泥点”也精彩,因为“泥点”能激励我们前进。

生35:有“泥点”也精彩,因为“泥点”能让我们变得独一无二,也能给我们动力。

生36:有“泥点”也精彩,因为“泥点”能让我们看清自己。

生37:有“泥点”也精彩,因为“泥点”让我们知道自己可以做得更好。

师:是的,“泥点”能够帮助我们获取成长力量。愿同学们都能够接纳自我,让“泥点”绽放光彩,成就更加精彩的自己。

设计意图:用开放式的句子书写,引导学生对“泥点”进行积极释义,强化接纳自我的意识。

【活动反思】

清华大学彭凯平教授指出当代青少年学生身上存在“四无”现象,即学习无动力、生活无兴趣、社交无能力、生命无意义感。在平时对学生的观察中,我发现“四无”学生还有一个共同点,那就是他们在对待自身不满意的方面时容易产生自我怀疑,引发了消极情绪和自卑心理。因此,引导学生学会自我接纳、学会客观看待自己的不足非常重要。

在收集资料的过程中,我偶然搜到了《这烂泥一样的人生》视频,我欣喜若狂,因为这个视频跟本课主题太吻合了。我们每个人何尝不是这样一个泥人呢?身上有很多“泥点”,因为不接纳而陷入焦虑、暴躁、伤心等负面情绪中,阻碍了自己往更好方面去发展的可能。于是,我果断将这个视频引入课堂,并将其分为三段,分别对应“遇见泥点”、“对抗泥点”和“重塑泥点”三个部分的内容。三个部分之间环环相扣、层层递进,既能帮助学生看到自身的“泥点”,又能引导学生树立积极心态,学会接纳自我。

本节课通过表达性艺术治疗技术,引导学生外化自己的“泥点”,并觉察自己对待泥点的态度;再通过使用彩笔等工具重塑泥点的过程,引导学生对“泥点”保持乐观、积极的心态,接纳“泥点”,接纳自我。课堂节奏合适,学生参与度较高,无论是观看视频、橡皮泥创作还是分享,学生都能投入其中。

由于课堂时间有限,无法让所有学生一一分享。对于课堂中没来得及分享的优秀作品,我在课后将它们贴在教室后面的“学生成长墙”上,供学生课后欣赏、学习,强化课堂效果。

参考文献

[1]孟凡斐,程翠萍,黄希庭. 自我接纳:心理健康的应有之义[J]. 心理学进展,2017,7(9):1161-1171.

[2]陈艺彬. 表达性艺术治疗应用于初中生自我接纳教育的教学研究——以“我的小黑点”心理课为例[J]. 中小学心理健康教育,2021(20):43-46.

编辑/于 洪 终校/石 雪

——初中生抗挫主题心理辅导课