清代以园林雅集为背景的家族肖像画研究

摘 要:行乐图和文人雅集图在明代风靡朝野上下,大多数以园林作为背景和社交的空间,而绘制在图中的人物多为达官贵人或文人雅士。到了清代,肖像画在市民之间也开始普及,还出现了许多以家庭成员为主体的群体肖像画。本文将视点聚焦于清代,对这一时期出现的“家族肖像画”进行概念界定,对当时出现的园林雅集图与家族肖像画结合的一类绘画做研究。

关键词:行乐图;家庆图;园林雅集;家族肖像画

基金项目:本文系江苏高水平大学建设高峰计划南京艺术学院研究生创新人才培养工程资助项目“乾隆朝江南家庭肖像画研究——以《陈氏家族行乐图》为例”(XJKY23-051)研究成果。

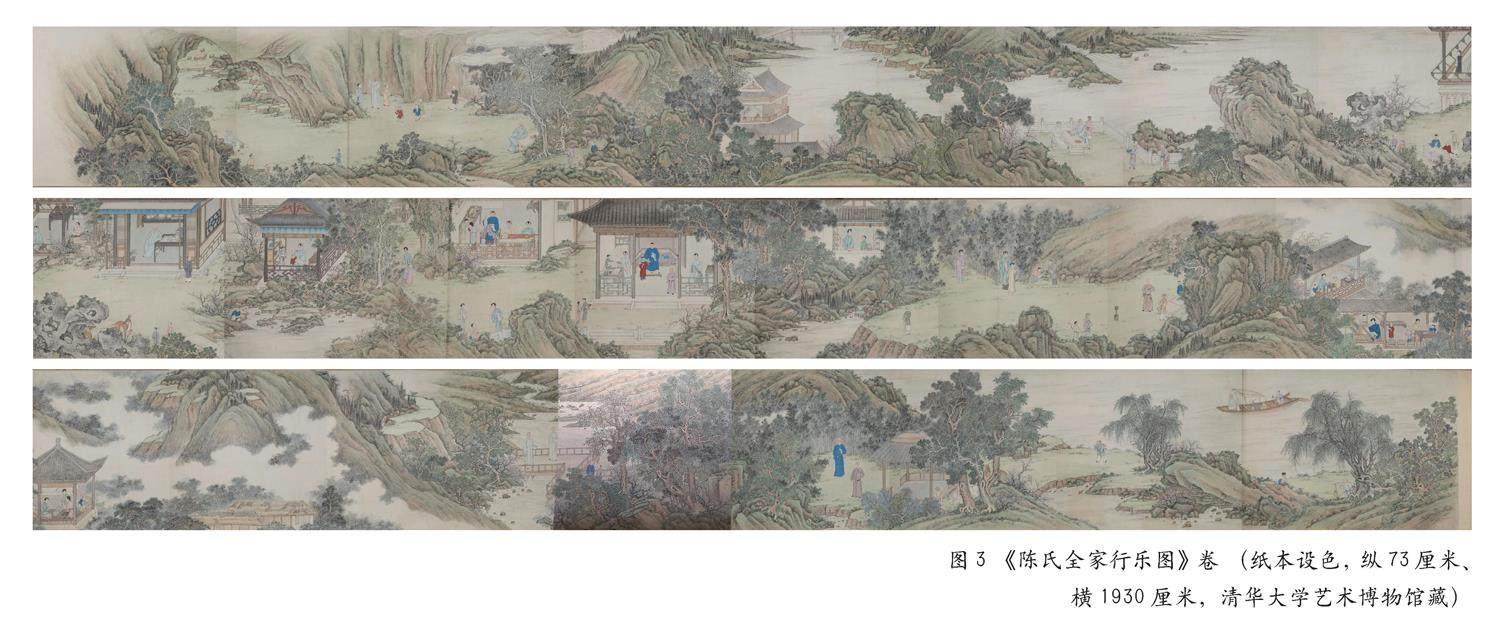

余辉在《十七、八世纪的市民肖像画》中提道:“明末至清中叶,随着地方经济力量的日益雄厚,市民阶层的实力有所增长,肖像画也开始普及于市民之间。”[1]而“家族肖像画”是肖像画中的一种类型,要了解“家族肖像画”的概念,首先要知道肖像画的概念或者说是含义与性质。单国强先生在《试论古代肖像画性质》中总结肖像画应该具有四个特点:客观性、真实性、生动性和专一性[2]。客观性指的是肖像画绘制的对象,必须是客观存在的实体,真实存在或存在过的人,不能是虚构的人。真实性指的是刻画每位具体人物的外貌特征必须准确逼真,千人千面,每个人的外形都不尽相同,以形似为前提是肖像画区别于普通人物画的一个重要特点。生动性指的是“以形写神”中的“神”,要在形似的基础上表达不同人物不同的神态和神韵,这也是肖像画最为重要的一个特征。比如《陈氏全家行乐图》中的每个重要人物所处的位置、形态举止和表情都是按照其身份、气质的不同进行绘制的,不仅惟妙惟肖,而且甚至在多年后还能被家里人识别出来。专一性指的是创作者在绘制作品时更注重绘制人物的面部,而不是画面中的其他配景。

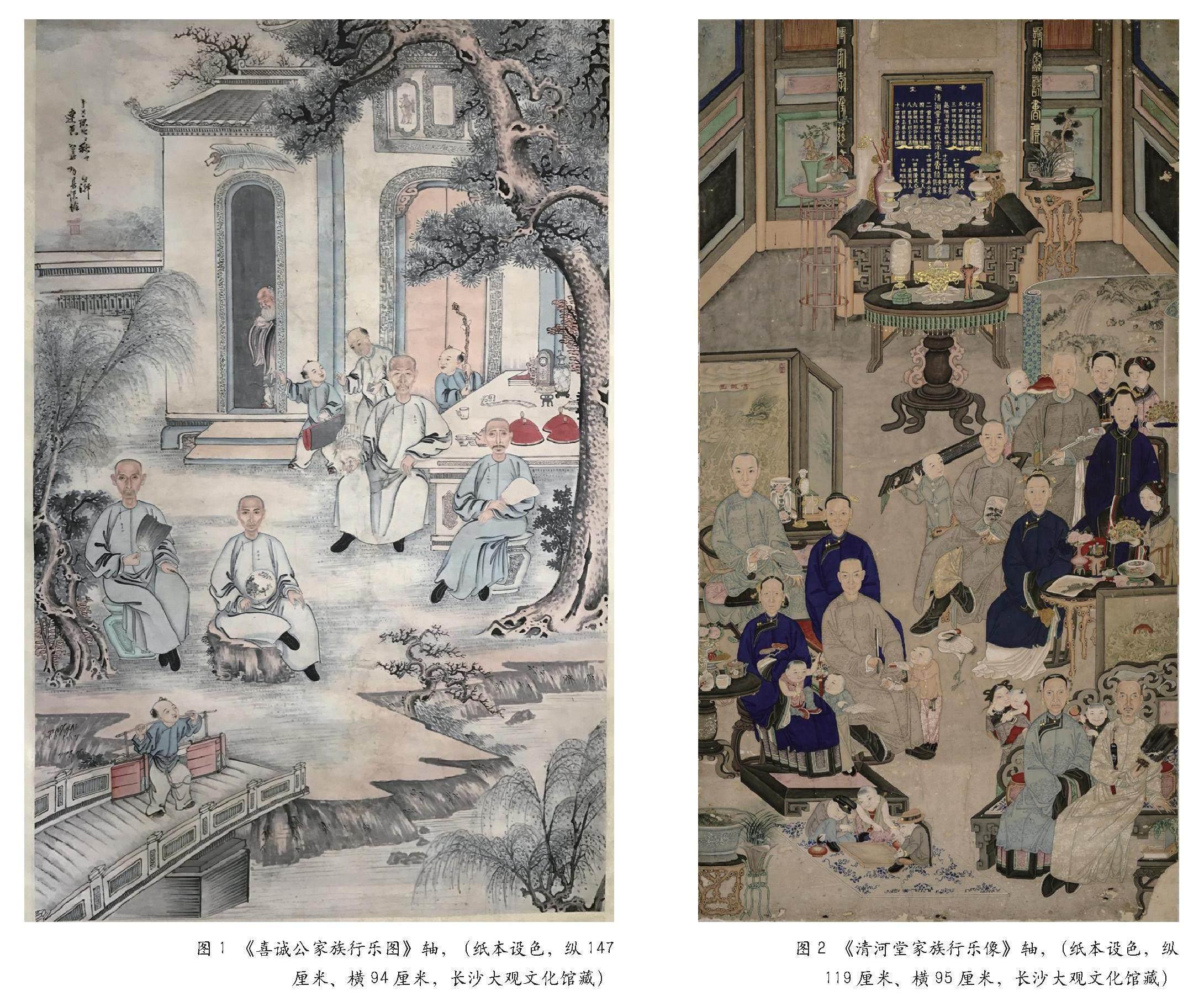

家族肖像画是群体肖像画,画像中的重点人物是家族中的成员,与单独的个人肖像画相比,对于创作者的要求更高。群体肖像画不仅要符合肖像画的四个特点,且由于是群像,要对画面中出现的所有人物的发型服饰、位置和行止做安排,群像比单像绘制的难度更大,有些清晚期的家族肖像画相对程式化,例如《喜诚公家族行乐图》(如图1)、《清河堂家族行乐像》(如图2),不与端坐正视的群体肖像画一样,此类的绘画也带有“行乐”的意味。

家族肖像画,顾名思义,画面中的人物都是家族成员,其中有一个“家”的概念。比如《陈氏全家行乐图》(如图3)就是一幅家族肖像画,从画名来看是一幅行乐图,从题跋《家庆图记》来看,又是一幅家庆图。有些学者之前也提过家庆图与家庆图,余辉在《十七、八世纪的市民肖像画》中将家庆图定义为“一种描绘的是主人公与其他亲人团聚时,情景交融的纪念性和群体性相结合的肖像画”[1]。单国强在《肖像画类型刍议》中将庶民肖像画定义为“描绘对象属于被统治阶层的下层黎民百姓”,且将家庆图分到了庶民肖像画一类[3]。又在《肖像画历史概述》中提道:“表现阖家欢聚或者家庭成员的群体肖像可以称为‘家庆图,展现一定娱乐生活情景的家庭群像则称‘行乐图。”[4]余辉在最新发表的《明代商喜〈明宣宗行乐图〉横轴及伤况之秘》中又提到了家庆图与行乐图:“这种在浓厚的生活场景中完成的‘集体合影,将行乐图、家庆图和肖像画融合为一体,是一种情景交融的纪念性绘画。明宫画家还绘制了关于宣宗和宪宗许多行乐图、家庆图等。”[5]本文的研究对象《陈氏全家行乐图》也属于将行乐图、家庆图和肖像画融为一体的家族肖像画。

综上来看,行乐图与家庆图的概念在学界其实并没有区分得很清楚,一幅图既可以是行乐图,也可以是家庆图。所谓家庆图、行乐图都是根据画面中的情节进行划分的绘画类型,主要根据画面人物的行为表现人物肖像。家庆图更多是为了某个喜庆的值得纪念的日子而绘制的图像,可以是良宵佳节、庆典活动、祝寿、升迁,或者是一场有意义的家族聚会,全家人在一起庆祝而绘制的图像,表现阖家团聚的喜庆时刻,具有纪念性的意义,多由家族传承收藏。有些家庆图更带有家族雅集的意味,但又不同于明代出现的文人雅集题材的绘画。

家庆图与行乐图在十七八世纪才比较盛行,在明代及之前很少能见到这两类绘画题材,但并不是说明清时期这两类的绘画才开始出现,在明清之前也有少量文献记载。

家庆图首次记载于邓椿的《画继》中:“先大父在枢府日,有旨赐第于龙津桥侧,先君侍郎作提举官,仍遣中使监修,比背画壁,皆院人所作翎毛花竹及家庆图之类。”[6]根据此段记载可知,家庆图也是宋代画院中绘制的一类题材。

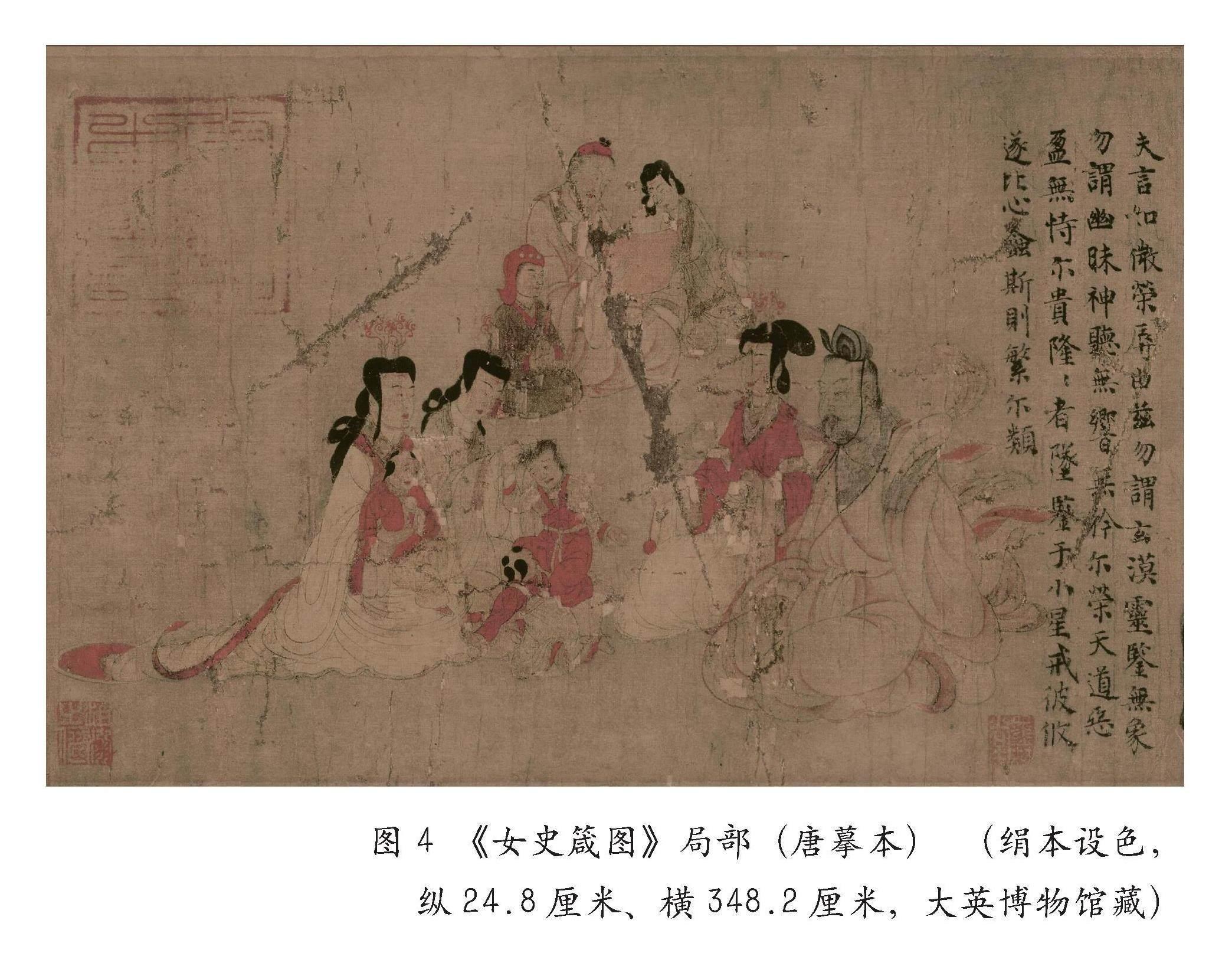

而最早带有“家”的肖像意味的卷轴画作品,笔者认为应是东晋顾恺之绘制的《女史箴图》中“微言荣辱”段,画面右侧题有“夫出言如微,而荣辱由兹。勿谓幽昧,灵监无象。勿谓玄漠,神听无响。无矜尔荣,天道恶盈。无恃尔贵,隆隆者坠。鉴于小星,戒彼攸遂。比心螽斯,则繁尔类”,目的是告诫女性微言与荣辱密切相关,家中关系的和谐也关乎妇德。此段画面中一共出现了11个人,4名孩童、7位大人,运用三角形的构图,上方一男一女正拿着一卷书或者画欣赏,旁边跪坐一人。下方右侧一男一女并排端坐,视线朝向对面的两名女性。对面的两名女性一位怀中抱有一孩童,其左手边的另一位女性正在给一年龄稍大些的孩子梳头,孩子面色不快,似在挣扎,膝下还有一幼童,趴在地上回头观望。

为什么说此段画面是有“家”的肖像意味的绘画?全段每个人的面部表情都刻画得十分生动,可以从中看出人物的心理活动,画面内容丰富且活泼,是日常家庭生活中经常出现的情形。虽然是三角形构图,但是每个方向人物都朝向画面正中间。画面中的女性无论是面部表情还是姿势仪态都非常端庄优雅,非常符合此画的目的,女性人物的形象也体现出当时女性的气質与修养。

行乐图一词最早出现在唐代裴孝源的《贞观公私画史》中,此中著录有南朝刘瑱《少年行乐图》,这是最早有记载的行乐图题材绘画作品。行乐图主要表现画面中人物游玩享乐的情景,在清代之前,宫廷中的行乐图更常见。余辉先生还将行乐图分为三类:休闲类的行乐图、竞技类的行乐图和雅集类的行乐图[5]。清代的行乐图十分风行,袁枚在《随园诗话》记载:“古无小照,起于汉武梁祠画古贤烈女像,而今庸夫俗子皆有一行乐图。”[7]这也说明到了清代,行乐图盛行于各个阶层。

家族肖像画,无论是家庆还是行乐,都是家族成员在画面中展现出的娱乐情节。在表现情节的同时,更为注重的是家族成员的面部肖像,一幅作品中人物数量可能不同,但是重点表现的人物肖像必须具有上文提到的肖像画的四个特征:客观性、真实性、生动性和专一性。

雅集图本来是以表现文人的雅集活动为题材的绘画类型,多表现画面之中人物的雅集活动,并不注重人物的面部肖像。到了明代,逐渐演变为以人物肖像为主的雅集图,如明代谢环于正统二年(1437年)绘制的《杏园雅集图》,吕纪、吕文英于弘治十二年(1499年)绘制的《竹园寿集图卷》以及弘治末年画师丁彩绘制的《五同会卷》等,明代的群体肖像以带有政治意味的臣僚雅集图较多,此三幅绘画都是描绘官员着官服进行聚会的情景。清代禹之鼎于康熙二十一年(1682年)所绘的《城南雅集图》,张伯龙与其子张士英于康熙四十九年(1710年)所绘《榕村雅集图》,汪恭、尤诏于乾隆五十七年(1792年)合作绘制的《随园十三女弟子湖楼请业图》等都是记录雅集活动的图像,图像中的人物形象也不仅是人物画,而且还符合肖像画的特点。

以前雅集活动的主体大都是文人,但清代江南地区出现的这一批新样式的肖像画,是以雅集活动的方式将家族成员的肖像在画面上展现出来。与园林雅集绘画的相似点是都以园林为背景,表现人物的方式区别于传统的园林画加人物画的方式,而是将园林画与人物肖像画相结合,人物在画面中所做的活动也是与文人雅集等雅集中相似的活动模式。雅集图大多以园林空间为背景,称园林雅集图,图像中丰富的园林要素以及极富变化的园林空间布局使得每一幅园林雅集绘画作品都不尽相同。园林雅集图中的文人活动是整个画面除了园林之外最重要的构成部分。

在園林雅集图中,园林中所包含的几大基本要素有山水、各类植物以及屋宇建筑,其中山水又包含了山石、山体、湖石、水体;各类植物根据园林所在的地点因为季节的不同又有相应的变化,出现最多且辨识度较高的植物大概有为松树、柏树、梧桐、修竹、芭蕉树、棕榈树、各类花卉以及盆景;屋宇建筑出现较多的为亭、台、阁楼、水榭、栏杆、桥等。

彼得·帕克在《图像证史》中的“物质的或表面的形象为自我或他者的精神或隐喻的‘形象提供了极好的证据”[8],对雅集图来说非常贴切,雅集图中的人物追求的精神世界从图中就能够非常明显地看出。先对明代的三幅以人物肖像为主的雅集图画面中对于园林背景的描绘远没有其中的器物与人物的活动精妙,其中对园林背景的描绘仅仅是为此次雅集活动提供了一个场所,而此场域中的器物和主人公们的活动才是渲染整个雅集氛围的点睛之处,以此来衬托人物的内在形象和精神内核。

从明代谢环绘制的《杏园雅集图》看,其背景为“杏园”,《竹园寿集图》的背景为“竹园”,是周经的私人竹园,依托的都是真实的园林场景。《五同会图》的背景也是园林,不知道是否依托真实园林,但其中的园林元素,板桥、江面、芭蕉树等,又因为五位官员都是苏州籍,所以推测画面背景为江南园林背景。《城南雅集图》的背景是在城南山庄,《随园十三女弟子湖楼请业图》的背景依托的是袁枚世交好友孙令宜的西湖宝石山庄,《榕村雅集图》的主角是李光地,其描绘的背景是李光地的老家泉州安溪湖头,都是真实的园林场景。

除了园林的背景,雅集活动是园林雅集图中的重点元素之一。从画面内容来看,雅集活动的内容有博古,赏玩古代器物和古玩,比如瓷器、玉器,青铜器、卷轴画等物,有些绘画即使没有绘制出主人公正在赏玩古器物或赏画的活动场景,也会在书斋或是其他屋中画出博古架之类的摆设。烹茶饮酒是几乎每一幅园林雅集图中都有烹茶的场景,茶在这里不仅是一种饮品,更是一种文化符号,是文人精神层面的代表性事物。饮酒和烹茶不可分开,在园林雅集图中饮酒的活动也不可或缺,即使没有直接饮酒的情节也会在园林中的某处绘制出酒器。

抚琴、对弈与焚香这三个项目在雅集活动中最为常见。琴本身就是文人雅士的随身之物,在各种聚会中都会出现,或抚琴或听琴,也可以看到很多雅集图中会出现仆童抱琴随侍一旁,或是将琴放置在桌上。对弈属于一种精神上的对战,是雅集中最常见的游戏,雅集图中通常会将棋局设置在高大的树荫下、竹林间或者是屋内临窗处,围绕对弈可绘制出两种不同的情节:两者对弈和旁人观棋。焚香也是一件雅事,没有焚香情节时,也会在桌上或是在琴旁绘制香炉。除了这些活动,还有赏花、观动物(动物一般是鹤、鱼、鹿)、清谈、观书、作画、题石、说经等活动。

园林雅集与家族肖像画的结合,不仅仅是园林背景的简单结合,从画面来看,明代以后开始的园林雅集图也逐渐发展出了以人物肖像为主的雅集图。这些人物在雅集中的活动与家族肖像画中的一些活动是一样的,是一种固定的雅集活动模式,人物在雅集中的肖像角度或是正面,或是微侧,能通过人物的脸部识别出人物的身份。《杏园雅集图》中的9位官员,《竹园寿集图》中的14位官员、《五同会图》中的5位官员、《城南雅集图》中的5位主人公、《随园十三女弟子湖楼请业图》中袁枚和13位女弟子、《榕村雅集图》中题跋提到的17人分别为正面像和微侧面,除了侍从与书童会给背面角度和其他角度。在《陈氏全家行乐图》中也是同样的描绘手法,画中人物的身份只不过由参加雅集的文人变成了家族成员。

参考文献:

[1]余辉.十七、八世纪的市民肖像画[J].故宫博物院院刊,2001(3):38-41,93-95.

[2]单国强.试论古代肖像画性质[J].故宫博物院院刊,1988(4):50-60,97-98.

[3]单国强.肖像画类型刍议[J].故宫博物院院刊,1990(4):11-23,99-100.

[4]单国强.肖像画历史概述[J].故宫博物院院刊,1997(2):59-72,95.

[5]余辉.明代商喜《明宣宗行乐图》横轴及伤况之秘[J].美术大观,2023(5):20-22.

[6]邓椿.画继[M].李福顺,校注.太原:山西教育出版社,2017:168.

[7]袁枚.随园诗话[M].长春:时代文艺出版社,2001:189.

[8]伯克.图像证史[M].杨豫,译.北京:北京大学出版社,2008:32.

作者简介:蒋佳慧,南京艺术学院美术学院美术学专业硕士研究生。研究方向:中国美术史。