电影《狙击手》的剪辑技术与影像表达

摘 要:电影《狙击手》是由张艺谋、张末联合执导的一部根据抗美援朝中冷枪冷炮运动为创作背景的影片。该片以“以小见大”的叙事方式讲述了中国志愿军“狙击五班”与美方狙击小队展开较量,而后在绝境中奋起反抗的故事。与此前多部抗美援朝主题相关的影片相较,《狙击手》的表现手法格外的内敛和朴素,却以极度克制后得以爆发的方式更加打动人心。基于此,文章将从电影技术的角度聚焦《狙击手》中的视听剪辑与影像表达,以此探析冷枪热血背后的悲壮情怀。

关键词:狙击手;电影技术;视听剪辑;影像表达

由张艺谋、张末联合执导的电影《狙击手》(如图1)于2022年春节档上映,以豆瓣7.7的评分收获了不俗的票房和口碑。影片以抗美援朝战争“冷枪冷炮运动”中“狙击五班”的群体事迹为故事背景,选用典型“三一律”的戏剧形式及“以小见大”的叙事方式,对每一位中国志愿军角色进行了鲜活细腻的刻画,以深入人心的电影语言诠释着牺牲与成长的双重主题。而值得注意的是,该片与此前多部以抗美援朝为主要背景的影片相较,放弃了浓墨重彩的宏大场面与华丽特效的加持,转而以克制内敛的表现手法讲述故事,得以让观众清晰地记住每一个平凡而又伟大的个体。不可否认的是,这都离不开影片中精妙的剪辑技术与独特的影像美学,创造出身临其境之感,从而让观众借由影像进入故事本身,感受冷枪热血背后的悲壮与家国情怀。

一、视听剪辑的平衡感呈现

傅正义在其著作《影视剪辑编辑艺术》中,将“电影剪辑”一词定义为“对声音与画面的再次加工”[1]。电影剪辑师将收集好的素材进行声与画、光与影之间有思想、有目的的拼接,从而构建一个更具表现力和感染力的感性世界。鲍比·奥斯廷在《看不见的剪辑》一书中对剪辑原则做了这样的阐述:“当人们注意到剪辑的存在时,这个剪辑可能就已经失败了,因为你的重点是在努力诉说一个故事。”[2]电影《狙击手》中的剪辑部分便充分实现了“隐形艺术”的表达。一方面,其画面剪辑与声效剪辑不仅从视听层面上成就了“狙击手”形象带给观众的利落、冷酷、决绝之感,同时利用快节奏剪辑制造出战场上高度紧张的氛围。另一方面,这种视听与影像之间的统一与融合更有助于观众代入影片中“狙击手”的绝境与苍凉。

(一)干脆利落的画面剪辑

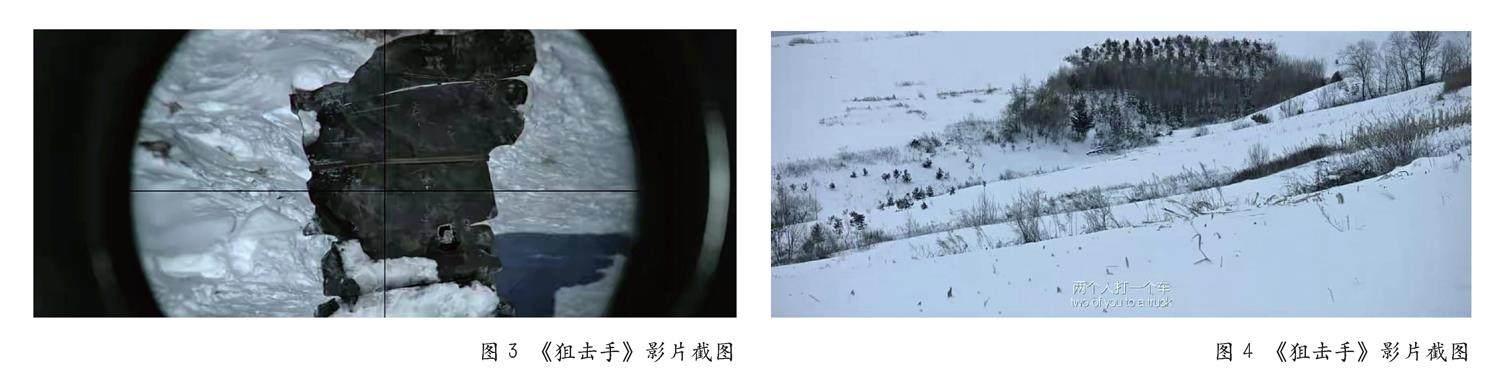

纵观整部影片,《狙击手》中大量的镜头都极力聚焦于雪地战场上“狙击五班”与美军狙击小队的枪火较量,双方各自在相对立的领域中进行“敌方设套、我方解套”以及“击倒一个、复仇一个”的狙击对决。正是这样“解套”和击毙的决斗过程当中产生了大量镜头来回切换的交叉剪辑。具体来看,剪辑师在不断推进故事的同时,将美军视角与我军视角交叉剪辑在一起,零碎又利落的剪辑手段让观众的视野不断跳跃在主观与客观之间,从而以一种带有章法的紧凑形式让观众在此过程中产生身临其境的紧张感。

譬如,影片中第26分16秒到第27分19秒便是交叉剪辑的经典片段,其具体表现为:美军持枪的客观镜头→美军持枪的主观镜头→美军持枪的特写镜头→我军的客观镜头→美军持枪的主观镜头→美军持枪的客观镜头→美军持枪的主观镜头→美军持枪的客观镜头……如此循环反复,呈现出站在美军视角持枪瞄准我军的观感(如图2、图3)。一方面,碎片式的剪辑打破了原有的时间线,将原本短时间内的狙击过程,捏成细碎化的、主观与客观共同组成跳跃的多个镜头,其精准地体现了人物动作的连贯性与完整性。另一方面,主观视角中极具真实感的摇镜头与大量POV(第一人称)视角的来回切入,不仅极大地体现狙击手“快狠准”的特点,更是以剪辑的方式暗示剧情中即将到来的、潜在的危险。干脆利落的交叉剪辑让观众更加深刻地体会到敌我双方的军备差距,也为志愿军们的勇敢和伟大而感到痛心与钦佩。

(二)张弛有度的声效剪辑

画面剪辑影响着整部影片的节奏感,而高水平的声效剪辑能够很大程度上帮助影片升华其情感内涵。一部影片的音效设计师不仅需要决定原声带所呈现的氛围,还需要同时关注与其相配合的配乐轨道及声音轨道。《狙击手》中负责音效指导的是业内知名的录音师,也是奥斯卡音效相关奖项的评委杨江。为了呈现出战场上寂静又危机四伏的特点,影片中对声效的控制极具真实性,常常在肃静的氛围中插入一声突响,从而将影片中高度紧张的情绪渲染到极致。首先,从音效剪辑的角度来看,在插入环境音的同时也模拟了动作、物品等各种细微的声音,譬如金属声、上膛声、触摸望远镜的声音、移动枪支的声音、衣物与雪地的摩擦声、在雪地上奔跑与行走的声音,甚至对比美军的枪声与我军的枪声都能听出有所不同。通过展现这些日常生活中不易被察觉的声音,凸显出战场上寂静的氛围感。更精妙的是,当影片配乐加入时,这些细微的音效并没有因为配乐的存在而消失,反而将其更加清晰的体现出来。这些音效的剪辑运用使得影片中故事与人物有了更加充分的真实感、让人相信故事的存在、人物的真切,进而让观众从影像外代入影像内的故事与环境之中。

其次,从配乐剪辑的角度来看。第一,恰到好处的鼓声敲击强化了影片强烈的信念与节奏感。在影片第12分钟开始的遭遇战当中,使用了大量有节奏感、排布密集的鼓声,激化了观众的防备性和警惕性。在第26分钟开始美军狙击胖墩所背的铁板绳时,使用了相较之下更慢间距的鼓声,让观众的情绪更加担忧和紧张。在第45分钟50秒,三名战士大声唱着《跨过鸭绿江》想要喊醒亮亮的片段中,鼓声虽慢,却使用了每一击都更加沉重的方式,且每一个鼓声都敲在歌曲的重音点上,沉重有力的鼓声将中国志愿军们的悲壮与英勇气节体现得淋漓尽致。第二,克制再克制之后的配乐达成了音乐与画面之间的平衡感。影片中运用大量精简的小号而非大弦乐,譬如当每一个战士牺牲的时候,都是在一片寂静中吹响一段小号,将革命情怀与战士的英雄气魄一览无余的展现出来。此外,影片整体上使用隐忍克制的配乐,直到影片将近结束的第1小时27分48秒,观众已然克制不住心中的情绪,这时才将大弦乐、铜管以及合唱依次递进的叠合进去,从最基础的音调旋律发展到合唱。可见其配乐不单单是从小号到人声的连接和转折,更体现的是“从一个人走向一群人”“从声音走向內心”的高度致敬。《狙击手》的音乐总监陈曦在采访中说到:“真正好的电影配乐,要懂得该让的时候让,该去帮助剧情、该去抢的时候要抢。这个平衡度掌握好的话,音乐和画面的平衡感能够帮助观众有一个更好的观影体验。”[3]基于此,影片《狙击手》中干净利落的节奏感把控以及家国情怀的情感体验绝对离不开视听剪辑的双重推动,其不仅描绘了极具艺术感染力的深刻内涵,更给观众带来真实而富有代入感的观影体会。

二、影像风格的写实性体现

《狙击手》的拍摄地是吉林省白山市的一处山区内,整部影片采用全实景拍摄的模式,以真实的场景呈现抗美援朝战场上的状况。拍摄时由张艺谋导演负责的A组(志愿军狙击手部分)和张末导演负责的B组(美军狙击手部分),分别在两个山头面对面建立了摄制组的大本营,两位导演的帐篷相距数十米远,但两边拍摄现场的视频图像是可以共享的[4]。除此之外,《狙击手》拍摄的时间选取在冬天最寒冷的时期,秉承着“等不到雪就不能拍”的创作理念,以理性冷静的镜头语言最大程度的还原最具价值和纪实性的抗美援朝精神。

(一)“从真出发”的摄影创作

《狙击手》的摄影指导赵小丁此前便与张艺谋导演有过数次合作,正如赵小丁所说:“影像创作都是为了故事。”其坚守以“影像塑造故事”的创作原则,从而保障了故事的写实性和真实感。

从景别规律来看,影片中的狙击手长时间以伏地姿态为主,因此在伏击状态下更多的使用近景和特写。譬如上膛动作、眼神特写、苏制M1944莫辛纳甘枪的枪管。原生态的冰天雪地本身就有浑然天成的造型性和视觉美感,加之摄影师出身的张艺谋大量地使用大俯拍远景镜头和运动镜头,也让影片的视觉美感别有味道[5]。其注重对故事背景下整体环境和氛围的真实呈现,强化了简洁肃静的影像特点。其次,适当插入一些手持移动镜头以配合人物在场景中的运动,呈现真实战场上敌我博弈的紧迫感。此外,戏与戏之间的过渡多选用中景和全景,有时是大俯拍,一是可在戏中穿插不同阶段下对外部环境的真实描绘,二是是以缓解持续紧张的氛围,同时很大程度上舒缓影片节奏,为下一场戏做铺垫、设下心理预期,构成了影片“张弛有度”的节奏。

(二)“化繁为简”的色彩运用

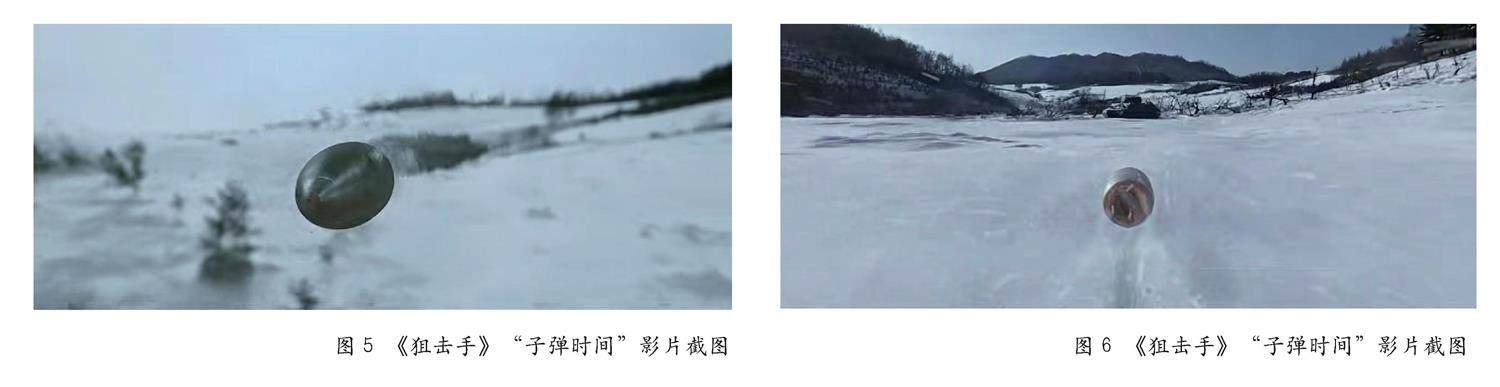

作为以注重色彩形式感为创作风格的中国第五代导演之一,浓烈绚丽的色彩特征是张艺谋电影的一大标志。无论是1987年的《红高粱》,还是1991年的《大红灯笼高高挂》,亦或是2002年的《英雄》,张艺谋都贯穿对色彩的追求。而反观2021年的《悬崖之上》及2022年的《狙击手》,在色彩风格上却有了极度克制之感。张艺谋一改先前明丽的色彩特征,削减了色彩的冲击力和存在感,转而呈现出截然不同的以“黑白灰”为主的色调运用。其实,“黑白灰”色彩的使用早在2018年的《影》中就出现过,其中为叙事而服务的“阴阳美学”色彩呈现出及其浓郁的水墨质感。而反观《狙击手》中,张艺谋放弃了强饱和及“大色块”色彩的使用,意在彰显真实战争的庄重严峻之感。在影片的第1分钟55秒,即影片的第一个镜头,便是一个上摇而来的大远景。可见画面中雪白一片,常年的积雪使得整个地面都被纯白色覆盖,一些成片的树枝和杂草堆以灰黑色呈现,宛若一卷大型的水墨画(如图4)。

纵观全片,所有的远景镜头都没有饱和的色彩,全部被蒙上了一层灰色的滤镜。美军狙击手身着白色外罩,头戴白布包裹的头盔,内里的衣服由灰绿色组成。中方志愿军狙击手们身披白色的连帽斗篷,着灰绿色衣服,冻得发白的脸隐于白雪之中,由此形成“黑白灰”三色的主色调。张艺谋导演也对这部分说到:“我想去展现雪覆盖下的战场弹坑,那些所有战斗过的痕迹。把雪翻开,露出黑的土地,白的雪和红色的鲜血,构成一种狼藉的残酷影调,这样的黑和白的处理,有一种战争的氛围。”[6]其极简色彩的运用加深了影片的冷寂氛围及写实意义。

结合《狙击手》中“从真出发”的摄影创作及“化繁为简”的色彩运用可见,其在影像风格上不仅具有高度写实的美学风格,更在创作审美上有着鲜明独特的特点。“返璞归真”的创作理念用最质朴的语言向观众重现了一场纪实性的战争,开辟了避开同质化创作的新路径。

三、“子弹时间”的应用表现

时空凝结特效技术,在业界又被成为“子弹时间”,其首次出现在好莱坞所拍摄的《黑暗帝国》当中。时空凝结拍摄原理是基于相机或摄像机矩阵的应用原理,采用多台摄像机从不同角度,对同一场景、同一拍摄对象进行同时拍摄或是按顺序触发拍摄矩阵依次进行拍摄,强化高速慢镜头和时间静止效果,360度呈现被拍摄对象[7]。该技术同样被多次使用在《狙击手》中的子弹发射时刻,其用计算机辅助的摄影技术来模拟视频变速的特效,来达到实现强化的慢镜头、及时间静止或变速等效果的技术,是典型的3D摄影技术的艺术表现手段。“子弹时间”的摄影方式虽有一定的复杂性,但其呈现出来的效果颇具欣赏意味,大大提升了画面质感。首先需要由一定数量的照相机来围绕静止的被拍摄内容,其次将这些围绕着的照相机设置成同时的、或有特定顺序的进行拍摄,接着再将照相机中拍摄的照片素材按照序列帧的顺序排列组合起来,便可实现静止物体的360度旋转效果,还可以通过调整序列帧的排布及帧率创造慢镜头的画面效果(如图5、图6)。“子弹时间”的运用给观众创造了更沉浸、立体、真实、多维度的视听体验,实现了创新的视觉呈现特效。

纵观整部影片,“子弹时间”技术共使用了7次。依次为第2分59秒,刘文武击毙美方装甲车上的一名美军;第17分53秒,刘文武击毙敌方狙击手丹;第43分48秒,大永击毙敌方狙击手安德鲁;第1小时9分20秒,大永击毙敌方威廉上尉;第1小时16分40秒,大永击毙敌方狙击手杰克;第1小时23分12秒,约翰击中铁勺;第1小时23分17秒,大永击毙敌方狙击手约翰。由此可见,“子弹时间”在《狙击手》当中的运用通常用来表现人物狙击技术的精准和高超,尤其被使用在“狙击五班”刘文武和大永两个角色的狙击瞬间,细节化地展示了二人狙击的完整过程,强化了二人作为狙击手快、狠、准的战斗特点以及子弹的威慑力。甚至能够清晰地看见刘文武作为班长每一击都能够击中眉心,从而塑造该人物专业、精湛的狙击技术。而对于美军的狙击时刻并没有进行深度的刻画,唯一一次的展示却是约翰狂妄自大识错狙击对象的最后一击。“子弹时间”摄影技术的精妙运用不仅打破了观众对于视觉方式的传统认知,从而获得崭新的视觉体验,同时深化了影片人物的形象塑造,强化了影片中身临其境的真实感,以及无处不在的紧张氛围。

四、结语

电影《狙击手》采用非典型的“双男主”与“最佳拍档”的剧情设置,通过内敛克制、“一叶知秋”的叙事方式,以较为平淡却颇有深意的电影语言向观众讲述了一段革命与成长的故事。与此同时,其在视听剪辑与影像创作中的技术加持,使得冷枪热血背后的影像表达更加打动人心。干净利落的画面剪辑成就了身临其境的紧张之感,张弛有度的声效剪辑凸显“从声音走向内心”的信念感与崇高敬意,“从真出发”的摄影创作以及“化繁为简”的色彩运用贯穿了高度写实的美学风格,而立体创新的“子弹时间”使得影片具备了崭新沉浸的视听体验,这些都让观众得以更好的借由影像进入到故事本身,感受其隐藏于影像之下的艺术表现力。

参考文献:

[1]傅正义.影视剪辑编辑艺术[M].北京:中国传媒大学出版社,2009.

[2]奥斯廷.看不见的剪辑[M].北京:北京世界图书出版公司,2013.

[3]中国电影报道.幕后:揭秘〈狙击手〉饱含深情的电影配乐[EB/OL].[2022-02-15].https://tv.cctv.com/2022/02/15/VIDEiMrgkCEXkB lI6PfyIB5R220215.shtml.

[4]梁丽华.隐于故事之中的影像——与赵小丁谈《狙击手》的摄影创作[J].电影艺术,2022(2):131-135.

[5]陳旭光.《狙击手》:叙事自觉、类型加强与新主流电影的“可持续发展”[J].电影艺术,2022(2):98-100.

[6]张艺谋,曹岩.《狙击手》:“抗美援朝”集体记忆的叙事革新——张艺谋访谈[J].电影艺术,2022(2):118-122.

[7]王灵.时空凝结1.0拍摄系统的技术架构及应用[J].影视制作,2021(9):45-47.

作者简介:彭婉婷,上海大学上海电影学院硕士研究生。研究方向:电影学。