学习任务群背景下群诗主题阅读教学的三重建构

【摘 要】在学习任务群背景下,教师应以主题引领下的学习任务构建教学板块,以富有生活气息的情境创设群诗的教学场域,让学生“在适合的时候,读适合的诗;在有趣的时候,有趣地读诗”。教师需要从主题意义、实践任务、评价成果三个维度出发重构课堂,找到适宜的教学策略,促进学生核心素养的发展。

【关键词】学习任务群;群诗主题阅读;主题意义;实践任务;评价成果

《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称《课程标准》)提出主要以学习任务群组织与呈现语文课程内容,构建了“三层六项”学习任务群,共同指向学生核心素养发展。在学习任务群背景下,传统的古诗词教学有必要作出改变。而群诗主题阅读教学呼应了这种需求。教师应以主题引领下的学习任务构建教学板块,以富有生活气息的情境创设群诗的教学场域,让学生“在适合的时候,读适合的诗;在有趣的时候,有趣地读诗”[1]4。具体而言,教师需要从以下三个维度出发,进行课堂重构。

一、从“意象”到“意蕴”,依“诗歌精神”建构主题意义

《课程标准》强调设计学习任务,设计好学习任务的首要条件是确定“学习主题”。组织群诗主题阅读教学也是如此。学习任务群视域下的群诗阅读主题的确立,可以通过统整意象、走近诗人等策略达成。

(一)统整意象,窥见意蕴,聚焦学习主题

诗怎么写,就怎么读。诗人创作的时候往往先有“意”,后有“象”,最后才落在“言”上。而读诗的人却相反,总是直面“言”,触摸“象”,最后才探寻“意”。在这样的读写交互体验中,能否真正看见“象”、看懂“象”,是体悟诗词浅层意思和深层意蕴的关键所在。所谓“窥意象而运斤”[2],只有把握意象,感悟意蕴,方可建构群诗阅读主题的真实意义。

袁行霈先生在《中国古典诗歌的意象》一文中指出:“物象是客观的,它不依赖人的存在而存在,也不因人的喜怒哀乐而发生变化。但是物象一旦进入诗人的构思,就带上了诗人主观的色彩。”袁先生分析了意象中的“象”是属于客观的、物质的,意象中的“意”是属于主观的、精神的。[3]从这个角度出发,对于诗歌精神的认同与接续,源自对诗歌意象的精准理解与深度把握。

如,统编教材六年级下册《江上渔者》一诗中,“江”“鲈鱼”“舟”“风波”都是古诗中常见的意象。这些意象作为个体存在,各有各的精神。比如“舟”:这舟可喻漂泊无依,杜甫晚年说“亲朋无一字,老病有孤舟”,孟浩然游吴越时说“移舟泊烟渚,日暮客愁新”,柳宗元也曾写过“孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪”;这舟也可喻自由练达,老庄就说“泛若不系之舟”,恰如在一叶扁舟之中获得一份自然自在的精神自由,直至今天置身山水之间的时候,我们还会说“舟行碧波上,人在画中游”。

但是,想要通过阅读诗歌意象抵达诗歌精神之地,就不可孤立地以一象为一境界,而要将诗中意象统整起来,见象之群体所孕育的精气神。《江上渔者》意象群的背后是人,是品鱼人,是捕鱼人,更是写这些人的诗人。读诗见人,见品鱼人常谓“鲈鱼美”,也见捕鱼人自叹“渔人苦”,更见“诗人忧”。

从这个主题内涵出发,这首诗就不只是所谓的表达对劳动者生活艰辛的同情,还有对一切不劳而获者的鞭笞,更是体现了作者“乐以天下,忧以天下”的精神。由此衍生的群诗主题阅读就可以读那些同样反映“劳动之美”的诗歌,比如梅尧臣的《陶者》、张俞的《蚕妇》、李绅的《悯农》等等。在此基础上,还应该读范仲淹的人与文,读《范仲淹苦学》、读(唱)《岳阳楼记》,并将这些学习资源统整到“文学阅读与创意表达”学习任务群之下,引导学生感受诗歌之美,表达自己的独特感受,促进学生精神成长。

(二)走近诗人,直抵精神,升华学习主题

诗人自己是其诗歌意象的原乡。统编教材五年级下册第一单元《古诗三首》中有一首范成大的《四时田园杂兴(其三十一)》,选自其晚年退居家乡石湖后所写的一组(共六十首)田园诗。透过这一首诗,可读诗人的田园,读诗人的童心未泯。《孟子·离娄下》说:“大人者,不失其赤子之心者也。”“大人者”,是大写的人,是伟大的人,他们内心永葆孩子般的纯真与纯善。范成大就是这样的“大人者”。

在范成大的“四时田园”里,可以说,“童孙”无处不在。细细捧读这六十首田園诗,哪怕只是浏览,也能读见“山童”“儿孙”“小童”“童子”这样鲜活的词,这样鲜活的生命。[1]56比如,通过教材中这一首,学生可以遇见一个“学种瓜”的儿童,他的脸上透露着朴实与勤勉。除此之外,在这些诗中,还有“斗草”的儿孙、“放燕飞”的童子、“编阑”的小童,以及忙着给蜻蜓、蜂儿“解围”的山童……他们虽有不同样子,但有一样的童心。

在范成大的田园里寻找一个个不一样的儿童,发现一份相同的童年乐趣,就是一个很有精气神的群诗阅读主题。顺着这样的思路读下去,范仲淹、王安石、苏轼、陆游、杨万里……一个诗人,就是一个彰显“诗歌精神”的学习主题。由此,还可以建构起体现人文精神的“宋诗十二人”主题,当然还可以是“唐诗十二人”。

总而言之,诗人和诗人创作的意象都在表达一种“诗歌精神”。当这种“诗歌精神”和当下的儿童精神、当下的课标精神,以及当下的诗歌教学的精神(语文教学的精神)高度吻合的时候,群诗阅读主题的意义才真正建构起来了。这样的主题是真实的,是有生趣的,更是有生机的。

二、从“情境”到“情感”,据“要素指向”建构实践任务

单元统整视域下的群诗主题阅读教学力求彰显“要素突破”的课程理念。为此,须创设真实的学习情境,通过系列实践任务,培养学生的情感体悟和表达能力,最终指向语文核心素养的落地。

(一)发现—感悟—习得:创生任务

统编教材中的单元语文要素,既是单元知识与能力的核心要点,也是单元之间、教材之间知识与能力的逻辑要点。古诗词虽身在单元之内,却常被排在单元之外,鉴于此,要从“要素指向”出发,建构群诗阅读主题的意义,就要以语文要素为核,建立起诗歌与要素、与单元的“柔性联结”,在要素的“发现—感悟—习得”的过程中组织单元统整教学,让语文要素在诗歌学习活动中自然落地、自在生长。[4]

以统编教材六年级下册第四单元为例,本单元编排了“关注外貌、神态、言行的描写,体会人物品质”和“查阅相关资料,加深对课文的理解”两个指向阅读的语文要素,同时还编排了《古诗三首》(《马诗》《石灰吟》《竹石》)《十六年前的回忆》《为人民服务》《董存瑞舍身炸暗堡》等课文。单元人文主题选用了南宋末年政治家、文学家、民族英雄文天祥的名句“人生自古谁无死?留取丹心照汗青”。

教学中,笔者围绕语文要素,以“一人一首咏物诗”的主题情境建构起合宜的、指向“思辨性阅读与表达”学习任务群的学习活动。简单地说,整个单元可以聚焦“根据体会到的人物品质,寻找一首适合他(她)的咏物诗,并尝试有条理地表达自己的观点”这一核心任务,展开“发现—感悟—习得”的学习之旅。

如此,学习三首诗歌的过程也是确立“诗以咏志”、发现创作思维的过程。《马诗》表明李贺的建功立业之志,《石灰吟》表明于谦的忠诚清白之志,《竹石》表明郑燮的刚毅高尚之志。阅读其余课文的过程则是一个不断点燃思维、形成感悟的过程。如有的学生认为,对应李大钊的咏物诗可以是于谦的《石灰吟》,也可以是王冕的《墨梅》,因为这两首诗中各有一个“清”字。石灰的“清白”,墨梅的“清气”,都与李大钊身上以死明志的光辉品质遥相呼应。举一反三,可以看到张思德、董存瑞,还有“综合性学习:奋斗的历程”中一个个平凡而伟大的英雄人物身上都有一首咏物诗。最后,在“写一写自己的心愿”的学习实践活动中,可引导学生抒写一首属于自己的咏物诗,既习得咏物诗的表达意蕴,又习得让观点更鲜明的表达方式,还习得在单元阅读的进程中提升理性思维的方法,可谓“一举三得”。

(二)观照—契合—内生:积蓄能量

笔者从自身的实践研究中发现,从诗歌内容、诗歌题材等角度切入,都可以较好地建立起诗歌与语文要素之间的“柔性联结”。以与“人物”要素密切相关的几个单元为例(见表1),借助单元中的这些咏物诗、边塞诗、赠别诗以及咏古怀今诗等,都能建构起反映当下精神、价值的阅读主题,都能基于单元统整学习建构起指向要素融合的相关言语实践活动。

如统编教材五年级下册第四单元的学习,可通过阅读、推断、讨论等方式展开。学生可以得出一个比较一致的观点,即如果古时候也有毛泽东、刘伯承、方志敏这样的伟人、人民英雄,又何愁“楼兰不破”,又何来“遗民泪尽”,“河南河北”也指日可收。于是,本单元的人文主题呼之欲出。

另外,怎样才能创设一个适宜的情境,建构起具有“要素指向”的、能够激发情感共鸣的实践任务?

一是多维观照,建构可关联任务。可从诗歌教学的“听说读写”等多个维度出发,融合单元语文要素,建构前后相连、上下相通的学习任务。比如《秋夜将晓出篱门迎凉有感》一课的教学,可以“亘古男儿一放翁”为群诗主题阅读的主题,架构“咏梅诗,知诗人—说遗愿,晓人生—悲九州,读秋夜—踏山河,念放翁”四个环环相扣、层层渐进的学习任务,引导学生感受诗人内心,体悟读者本心,形成阅读审美体验。

二是整体契合,建构可实践任务。“整体契合”强调诗歌教学主题与儿童成长需求的一致性;“实践任务”强调学习任务与言语实践的共融性。比如上文所讲的《江上渔者》一课,课堂上以核心问题“君,你看见了什么”为引领,通过四个学习活动(合作研读,了解忧乐;自主品读,看见忧乐;互文聯读,体悟忧乐;回扣创读,传承忧乐),让学生逐渐感受诗歌语言的形象之美,以儿童审美体验发现“忧乐观”,提高他们的审美品位和诗性表达能力。具体体现在以下几个方面:在小组合作学习中,通过诗文比照,提取关键信息,了解范仲淹的人生志向;在渔者、陶者、蚕者的对比中,实现比较思维的灵活运用,感受中国士人“乐以天下、忧以天下”的人生哲学;通过师生问答、创编诗句、联结生活,初步感受劳动之美、文化之美,学习富有创意地表达情感。

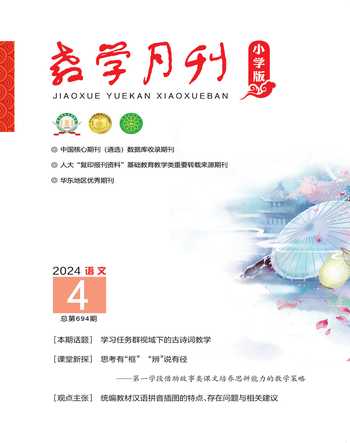

三是学力内生,建构可迁移任务。内生的学习力有助于深度学习的真正发生,也有助于终身学习的真正达成。换句话说,学习始于兴趣,但成于与兴趣相关的毅力。这毅力就是内生学力。比如,教学统编教材六年级上册第一单元的《古诗词三首》一课时,笔者基于“文学阅读与创意表达”学习任务群,通过“跟着诗词去‘旅行——一个可以想开去的‘江湖”这一主题情境下的系列语文实践活动,引导学生借助比照联读、联想想象,获得古诗词审美体验,并进行审美创造。具体以四个研学任务为抓手,即:解诗题,轻扣想开去的大门;抓意象,捕捉想开去的方法;载情性,发现想开去的密码;造诗言,体悟想开去的创意。在跟着诗人游走的历程中,编写“旅行”指南,分享“旅行”见闻(见图1),促成“旅行”思辨——借本单元《花之歌》的表现手法来重塑古诗词中“月”这一意象,让学生与诗人、与诗词、与自己形成思维的碰撞、情感的共鸣,进而“一起沉醉在人与自然的情境中,感受一种奇妙;一起沉浸在联想与想象的意境中,经历一种美妙;一起沉入到阅读与表达的心境中,收获一种秘妙”。

三、从“显性”到“隐性”,由“儿童立场”建构评价成果

儿童立场,是指站在儿童的视角,以儿童的内心去审视教育的现代价值。《课程标准》强调语文课程的目标是“立足学生核心素养发展,充分发挥语文课程育人功能”。[5]而学生核心素养的发展,首先要由“儿童立场”出发,发现每一个学生的内在发展力量;其次需要“倡导课程评价的过程性和整体性,重视评价的导向作用”;最后发挥评价的二次促进效能,让每一种评价都成为学生新的内生力量。

综观《课程标准》中的六项学习任务群,在“教学提示”中都有关于“评价”的要求,说明了评价的重要性。细读后,笔者发现这些评价要求比较集中地指向“术”的层面,相对显性,也易于操作。但是,从儿童立场出发,从诗歌教学要旨入手,群诗主题阅读的评价更应关注“道”的层面,指向高阶思维的发展,指向审美品质的进阶,更指向优秀文化的传承,这样才能更好地体现评价的隐性价值。

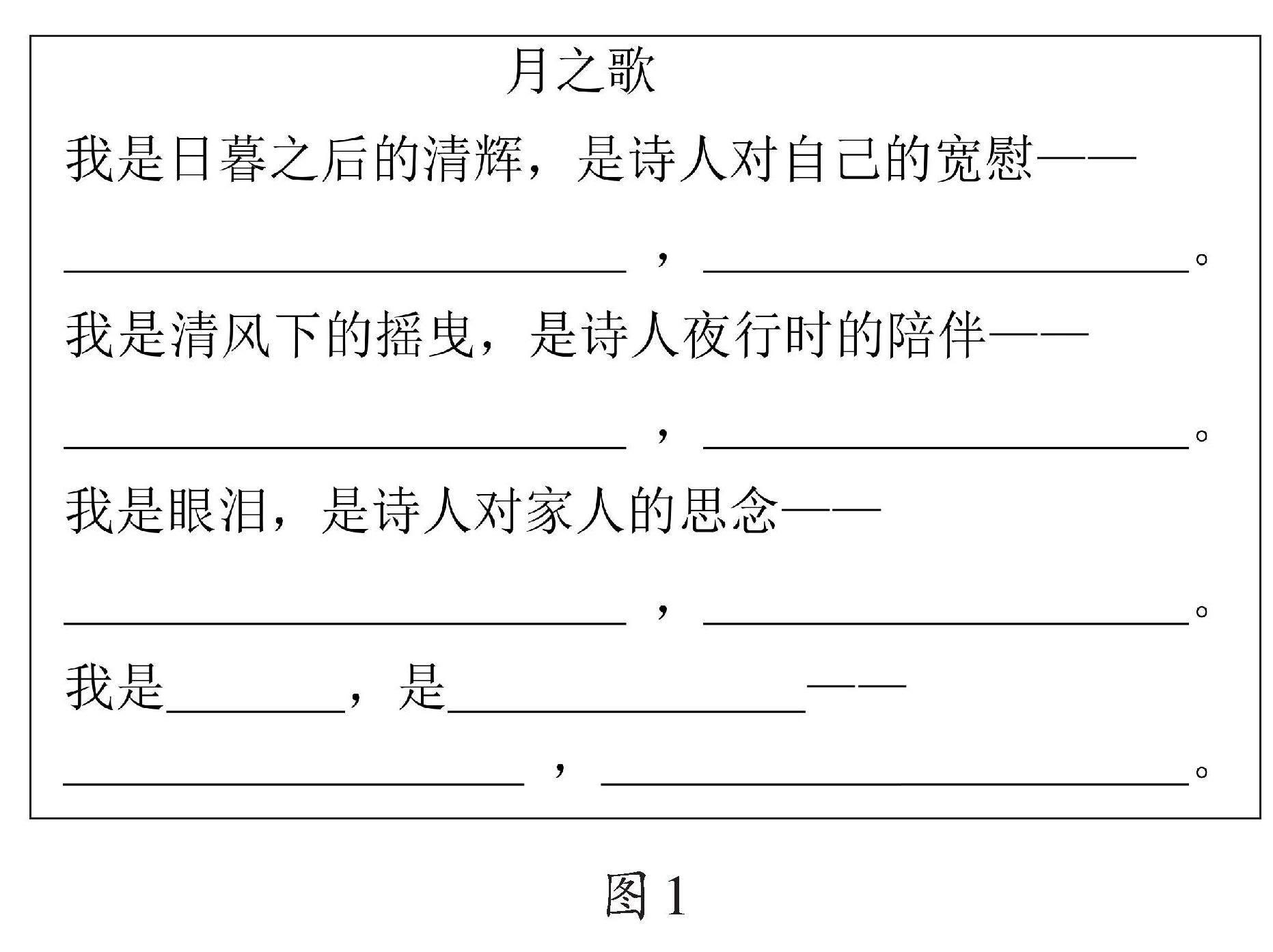

基于这样的评价导向,教师需要在设计学习任务的时候,给学生以适宜的学习支架,展示隐藏的学习过程,融合自洽的评价要素,做到“学—教—评”一体化。如,执教统编教材四年级上册《题西林壁》一课时,基于“思辨性阅读与表达”学习任务群的指引,教师引导学生围绕“何谓庐山真面目”展开研讨,在课堂上经历一次具有思辨意义的诗意之旅(见图2)。

在这趟关于“庐山真面目”的思辨性阅读与表达之旅中,首先教师通过激励性的评价语言唤醒学生对庐山的阅读记忆、生活记忆,感受庐山之美——美得丰富,美得多变,为研讨“何谓庐山真面目”埋下伏笔,也为表达庐山之美积累语言素材。

然后,教师借助图式支架(见图3),从“朗读表现”“观景角度”“想象景象”等维度入手,以星级评价的方式记录学生的学习过程。教师辅以肢体语言评价,不断提高学生的语言表达积极性和思维表现扩张力,为下一环节思辨“诗人重在‘观景,还是重在‘悟理”积蓄情感力量和表达语料。

展开“思辨”历程之后,学生在评价的指引下逐渐进入一种思维碰撞、观点表达、理由阐述的场景之中。教师的角色是学生学习中心的场内维护者,更多的评价表现力来自学生的“唇枪舌剑”。在这样的氛围中,教师趁机以“煽风点火”式的评价语言抛出一个更大的悖论:既然诗人说“各不同”,那么是不是诗人已经见到“真面目”了?如果他已经见到“真面目”了,为何又说“不识庐山真面目”?在这个过程中,评价的意义在于不断地推动学生卷入“问题发现—问题界定—问题解决—新问题发现”的思维风暴中。

课的最后,学生借助短剧本支架展开小组演学:补充台词,融汇课堂上学习的庐山诗,进一步积累诗词;角色演读,丰富情感体验,激发舞台表现;问题设疑,突破课堂边界,再启思辨学程。

《题西林壁》展演短剧本

时间:暑假

地点:庐山

人物:小杰、小杰父亲、小杰妹妹晓敏等

旁白:暑假里,小杰和妹妹晓敏跟随爸爸到庐山游玩。

父亲:小杰,这三天游玩庐山,有什么感受?

小杰:庐山很美!像庐山香炉峰的瀑布……

晓敏:哥,李白说“ ,疑是银河落九天”,但我觉得这瀑布好像小了点。

小杰:你这叫没有想象力,哈哈!要说遗憾,那就是没看见大林寺的桃花。

父亲:“人间四月芳菲尽, 。”现在都已是七月了,自然看不见啦。

晓敏:虽然大林寺的桃花没看见,但我们看见了西林寺的《题西林壁》啊!“横看成岭侧成峰, 。”

小杰:“ , 。”對吧?

父亲:对!既然你们俩这么聪明,那么,什么才是“庐山真面目”呢?

小杰兄妹:这个嘛……

旁白:同学们,这个问题,你们怎么看呢?

之后,教师引领学生再进庐山,读季羡林《登庐山》中的即兴之作:

近浓远淡绿重重,峰横岭斜青蒙蒙。

识得庐山真面目,只缘身在此山中。

跳出庐山,才能看见庐山;走进庐山,未必不能看见庐山。每个人心中都有一座“庐山”,每个人都应该看见自己的“庐山”。由此,学生诗意地栖居在课堂之上。这才是群诗主题阅读的意旨。

一句话,基于“思辨性阅读与表达”学习任务群实施的课堂评价,应唤醒和激励学生在研读过程中不断提问、不断解答、不断思辨,培养学生比较、概括、品赏、综合运用等思维能力。同时,每个学习任务群都不是孤立存在的,只是各自的侧重点不同而已。也就是说,不同的学习任务群虽有不同的评价要求,但它们是相互关联、和谐统一的。不管是隐性的评价,还是显性的评价,最终都要抵达儿童内在发展的核心之地。

在学习任务群视域下开展群诗主题阅读教学,除了对主题意义、实践任务和评价成果进行三重建构,还要兼顾学习任务群之间的统整与协同,促进学习者核心素养的发展,切忌无目标意识、无时机意识、无尺度意识和无生成意识。这样,才可迈向“知之者不如好之者,好之者不如乐之者”的学习境界!

参考文献:

[1]祝贵耀.诗话·诗案:小学语文群诗主题阅读20课[M].太原:山西教育出版社,2022.

[2]刘勰.文心雕龙[M].上海:上海古籍出版社,2015.

[3]尚永亮.尚永亮说唐诗[M].桂林:广西师范大学出版社,2019.

[4]祝贵耀.寻“意”而读:群诗主题教学策略浅说:以李白《赠汪伦》等四首送别诗为例[J].小学教学设计(语文),2021(1/2):71-73.

[5]中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2022年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2022.

(浙江师范大学附属嘉善实验学校亭桥小学)