重视联结生活 强化情感体验

潘琦

【摘 要】古诗创作年代久远,学生理解起来有一定难度。对此,教师可以引导学生寻找古诗与生活的契合点,通过联结过往生活、课堂生活、课外生活,强化情感体验,从而培养学生的审美能力,真正促进学生核心素养的发展。

【关键词】联结生活;情感体验;古诗;审美

《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称《课程标准》)在“总目标”中明确提出“感受语言文字的美,感悟作品的思想内涵和艺术价值,能结合自己的经验,理解、欣赏和初步评价语言文字作品,丰富自己的情感体验和精神世界”的要求。同时,《课程标准》在“文学阅读与创意表达”学习任务群的“学习内容”中还强调,第二学段要“阅读描绘大自然、表现人类美好情感的诗歌、散文等文学作品,结合自己的生活体验,尝试用文学语言表达自己热爱自然、珍爱生命的情感”。[1]

在实际教学中,由于古诗创作的年代久远,学生在理解感悟、品析鉴赏和情感共鸣方面遇到困难。那么,要如何落实《课程标准》提出的要求?教师要善于引导学生寻找古诗与生活的契合点,提升审美鉴赏能力,使其真正理解、内化古诗中蕴含的中华优秀传统文化。[2]

下面以统编教材三年级下册《元日》一课为例,探讨如何从课前、课中、课后三个阶段着手,开展基于“情感体验”的古诗教学。

一、课前联结过往生活,注重溯源性审美,获得情感初体验

通过分析、归纳去寻求作者的“原意”,提炼作品的意义,欣赏作品的艺术,可称为“溯源性审美”。[3]那么,在《元日》一课中,如何进行溯源性审美?

(一)关注节日习俗,回顾体验中激活情感

《元日》取材于民间习俗,诗人敏锐地摄取老百姓过春节时的典型素材,抓住有代表性的生活细节——点燃爆竹、饮屠苏酒、换新桃符,表现出元旦热闹、欢乐和万象更新的动人景象。

基于诗歌内容,课前,教师布置了预习作业:春节已经有四千多年的历史了。过春节时,你们都干些什么呢?在《元日》的作者王安石生活的年代,人们又是怎么过春节的?现在和古时过春节有什么相同点和不同点?

春节,对学生而言并不是一个陌生的话题。在预习时,学生可以回顾自己和家人过春节的生活场景——放鞭炮、吃年夜饭、贴对联、看春晚、收红包等,激活心中美好、快乐的情感。

(二)解码古今异同,对比体验中理解诗意

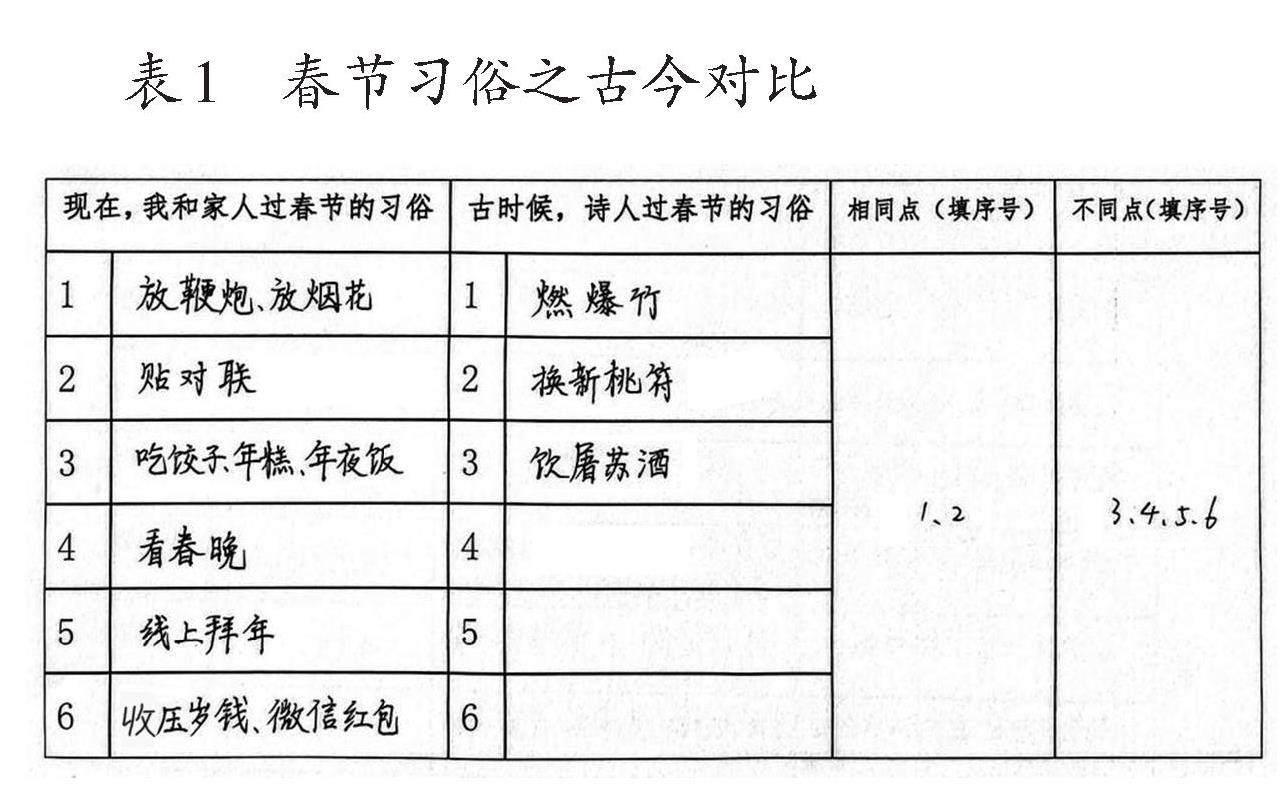

为了让学生更好地完成预习作业,教师可引导学生利用表格回顾自己是怎样过春节的,整理古时候诗人过春节的习俗,对比古今习俗的异同,培养溯源性审美,从而获得情感初体验(见表1)。

表1 春节习俗之古今对比

预习时,学生通过表1,发现古时的“爆竹”就是现在的“鞭炮”,古时的“桃符”就是现在的“对联”,千百年来始终不变的是中华民族的传统文化,是中华儿女对美好生活的期盼。通过预学,学生感受到古诗中那份过节的快乐,同时诗句所描绘的内容还加深了学生对新年到来的感受,如此相得益彰。

(三)检索诗人生平,探究体验中初识作者

古诗蕴含着诗人的情怀,关联着诗人的境遇。因此,在古诗学习中,学生要主动追寻诗人的生平。只有知人论世,方能走进诗人的内心世界,理解诗人的真实情感。

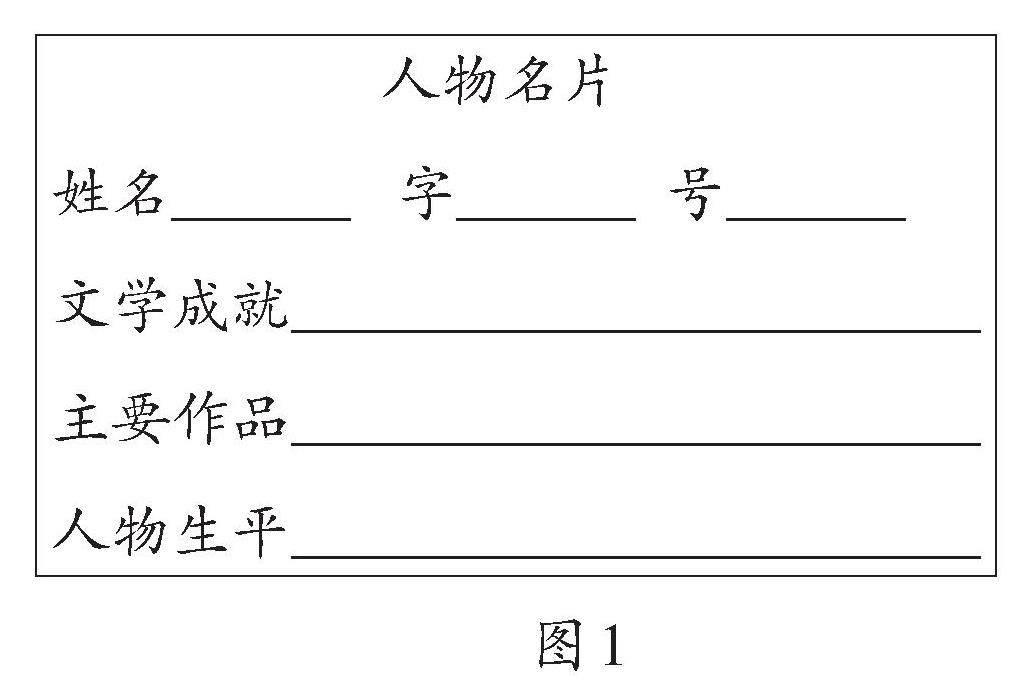

教学时,教师可以设计前置性学习任务,要求学生找找作者的相关资料读一读,并进行简单的整理和记录,完成“人物名片”(如图1),构建“诗”与“人”的关联。学生不仅了解了王安石是宋朝的宰相,为了让老百姓更好地生活,他推行了变法,还了解了《元日》的创作背景:王安石看到家家户户热闹地过春节,联想到变法刚刚开始出现新的气象,而国家也会因此繁荣富强,于是有感而发,创作了此诗。

人物名片

姓名______ 字______ 号______

文学成就_______________________

主要作品_______________________

人物生平_______________________

图1

二、课中联结课堂生活,注重生发性审美,获得情感深体验

沉浸到作品之中,通过精神的“游历”与“探险”,形成独特的“理解”与“感受”,可稱为“生发性审美”。[3]在教学实践中,教师要充分引导学生想象与联想,帮助其将生活经历与诗人的创作经历联系在一起,通过多种方式产生多层次感悟,进行生发性审美。

(一)多感官参与,联系生活

小学生的形象思维占优势。教学中,教师可以引导学生联结生活经历,用“你看到了什么?你听到了什么?你尝到了什么?”三个问题,使他们用多感官感受,与古人实现心灵相通,产生真实的感悟,体会中华优秀传统文化的美。

1.基于视觉的画面想象

景物是构成画面的重要元素,促使人展开想象。“你看到了什么?”这一问题,让学生由景想景,在化静为动的过程中感受诗句的生动。学生读到“千门万户曈曈日,总把新桃换旧符”时,仿佛看到了初升的太阳照耀着千家万户,家家门上的桃符都换成了新的。在此基础上,教师引导学生聚焦“曈曈日”,结合生活经历进一步想象画面:“新年伊始,朝阳初升,勤劳的人们忙碌着什么?”“阳光普照,桃符新换,团圆的人们欢笑着,又是怎样一幅画面?”在问题的引领下,学生脑海中的画面内容逐步丰富,同时他们感受到叠词的运用让画面更立体化,让情感表达更充分。

2.基于听觉的情节补白

恰当的语言描述能拓展学生想象的空间。在“你听到了什么?”的引导下,学生仿佛听到了噼里啪啦的爆竹声。在此基础上,教师顺势进一步引导:“有哪些人在放爆竹?他们是怎么放爆竹的?脸上的神情如何?”学生联系自己过节放烟花、鞭炮时的经历,展开想象,描述了大人、小孩放爆竹时的具体情节——或勇敢地点燃红彤彤的爆竹,或捂着耳朵闪在一边,或看着爆竹欢呼雀跃。同时,学生结合春节放爆竹的传统习俗,深切体会到了驱邪避灾的美好寓意。

3.基于味觉的意蕴探究

“春风送暖入屠苏”一句从味觉角度增加了节日气氛。针对这句诗,教师出示一家人围坐着一起饮酒的画面,顺势启发学生:“屠苏酒是什么滋味的?”有的学生说是甜的,因为家人团圆了;有的学生说有药味,喝了药酒,新的一年全家健康。看着温馨的画面,学生仿佛也尝到了酒的味道。

为了进一步引发学生的情感共鸣,教师继续引导学生:“在春风送暖之时,饮屠苏酒更是惬意!你能说出含有‘春风的诗句吗?”学生回顾学过的诗句“迟日江山丽,春风花草香”“不知细叶谁裁出,二月春風似剪刀”等。教师补充诗句“春风如贵客,一到便繁华”“春风朝夕起,吹绿日日深”,促使学生链接生活中有关春天的画面,体味春天的味道,深刻感受春风在古诗中的意蕴。

(二)类文对比,促进思考

鉴于诗人所处的年代与当下相隔甚远,教师可引导学生联系作者的创作背景,将诗人的生活与自己的生活进行联结,促进学生深化对诗人生活经历的体悟,加深对古诗情感的品悟。

教学《元日》时,教师可以引导学生拓展阅读王安石的另一首诗《泊船瓜洲》,探究王安石为何在回京的路上思考“明月何时照我还”。为此,教师适时补充资料:当时,王安石已经年过半百,有过因推行新法而被罢免宰相的遭遇,对政治早已心灰意冷,此时再次被起用为相,只能无奈就职。学生通过比较同一作者前后写的两首诗,理解诗人不同时期的不同心境——写《元日》时充满斗志,信心十足;写《泊船瓜洲》时,前途未知,意志已不如往日那般坚定。

(三)创设情境,实现共振

古诗教学要将诗歌与学生的生活进行联结,通过情境创设,使学生与诗人产生情感共鸣,从而激发学生的表达欲望。

在学生学习“春风送暖入屠苏”一句时,教师顺势补充饮屠苏酒的习俗:屠苏酒要年龄最小的人先喝,代表趋吉避邪,希望小朋友健康成长。教师创设生活情境,引导学生交流:一家人团聚在一起喝酒时,晚辈会跟长辈说些什么?长辈又会跟晚辈说些什么?学生在表达交流中,深切感受到这是一杯团圆的酒、喜庆的酒、幸福的酒、快乐的酒……

同样的时刻,同样的气氛,不同的人有不同的心境,有不同的心愿。学习《元日》时,教师还可以还原诗歌意境,引导学生展开想象:过春节时,酒家的心愿是什么?老人的心愿是什么?儿童的心愿是什么?王安石的心愿又是什么?学生勾连诗人生平,充分感受诗人对革除时弊、推行新法的坚定信念及乐观情绪。

三、课后联结课外生活,注重创造性审美,获得情感再体验

在欣赏美的同时,通过调动想象、情感等多种因素,创造性地表现美、展示美,可称为“创造性审美”。鉴于本单元首次出现了综合性学习栏目,要求学生围绕生活中的传统节日展开综合性学习活动——既和单元主题密切相关,又和学生的生活紧密结合,教师可以鼓励学有余力的学生课后选择感兴趣的方面进行拓展阅读,进行创造性审美,促进情感再体验。

课外拓展阅读(可以三选一)

作业一:赏析有关中华传统节日的诗歌

(1)摘抄描写春节的诗句,体会诗人表达的情感。

(2)根据我国流传至今的传统节日,搜集相关主题的古诗,并整理节日习俗。

作业二:品鉴王安石组诗

王安石在古代诗歌史上有重要影响力。读读老师推荐的代表作,体会诗人在不同诗句中表达的不同情感。

作业三:品读现代作家笔下的春节

现代作家也用文字表达对春节的那份独特情感。读读冰心的《童年的春节》、梁实秋的《过年》、斯妤的《除夕》、丰子恺的《过年》,你又体会到了一份怎样的情感?

(一)同类诗词赏读

古诗的赏读可以按语言风格、情感表达、主题内容等分类进行。学生可以在分类赏读中求同存异,发现、了解、感受某一类古诗的总体特点,在情感体验中促进知识系统化。

在以“春节”为主题的诗歌搜集、品读中,教师引导学生结合自己的生活经历,深化情感体验。于是,学生从“儿童强不睡,相守夜欢哗”(苏轼《守岁》)中感受到除夕夜儿童守岁时期盼新年的兴奋,从“半盏屠苏犹未举,灯前小草写桃符”(陆游《除夜雪》)中感受到除夕夜诗人为新年做准备的喜悦之情,从“万物迎春送残腊,一年结局在今宵”(戴复古《除夜》)中感受到除夕夜万物迎新的喜庆气氛。

在以“节日”为主题的习俗整理、诗句赏读中,教师通过图片、视频等激发学生的想象力。于是,“去年元夜时,花市灯如昼”让学生仿佛看到了古时元宵夜的美景,“小饼如嚼月,中有酥与饴”让学生仿佛看到了中秋节全家团圆吃月饼的场景。

(二)同作者作品群读

王安石是北宋政治家、文学家,为唐宋八大家之一,在古代诗歌史上有重要影响力。教师可以引导学生聚焦诗人的代表作,联诗成组,深化学生的生活体验。

课堂上,学生已经从《元日》《泊船瓜洲》的诗句中,感受到诗人不同的情感世界。课后,教师引导学生继续梳理、探究、记录王安石的代表作,结合作者生平,体悟诗人在不同诗文、不同时期的情感变化。学生摘录喜欢的诗句,交流自己的感受:从《梅花》中品悟梅花不畏严寒的高洁品性和诗人坚强高洁的人格,从《春夜》中感受诗人借春夜幽静美景表达对远方人的思念,从《书湖阴先生壁》中感受诗人对田园生活的向往和对隐居生活的渴望。学生在群诗阅读中感受诗风,由文入心,获得情感体验。

(三)同主题内容共读

现当代涌现出了众多有关春节的佳作。学生可以将古今诗文放在一起,进行主题共读,在对比赏析中实现深度学习。教师引导学生品读冰心的《童年的春节》,从味觉、视觉、听觉等多个方面感受春节的热闹气氛和作者欢乐的心情;赏析梁实秋的《过年》,感受春节万象更新、热闹欢乐的气氛;品味斯妤的《除夕》,了解闽南过春节的习俗,体悟家的温馨;阅读丰子恺的散文《过年》,了解江南过年的习俗和传统,体会作者对童年过年经历的那份怀念。

教师还可以结合寒假开展的“家乡的年味”主题研学活动,引导学生深入了解自己家乡过年的习俗,激发学生对家乡的热爱。学生开展以“当饺子遇上汤圆”为主题的跨学科学习,整合语文、数学、美术、科学等学科知识,深入了解、体会春节和元宵节的饮食特点,感受中华传统之美。

总之,在古诗学习中,教师要引导学生进行有效的生活联结,让学生获得相应的情感体验,提升审美能力,真正促进核心素养的发展。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2022年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2]林梅清.基于学习任务群的小学语文古诗文教学策略研究:以《春夜喜雨》为例[J].教师,2023(30):12.

[3]魏丽苹,李俊娜.中学古诗词教学价值及路径探析[J].中学语文教学参考,2023(20):26.

(浙江省嘉兴市阳光小学)