从沈元恺建筑创作之路看中国第二代建筑师的特点与贡献

摘要:目的:中国现代建筑史研究对第二代建筑师的关注度并不高,但是,他们作为对中国现代建筑发展具有重要贡献的一个群体,具有极高的关注和研究价值。文章以第二代建筑师沈元恺先生作为个案研究对象,试探寻沈先生及其所属建筑师群体的建筑设计特点、思想与贡献。方法:通过访谈、调研等方法收集并整理沈元恺先生的学习工作经历及其设计作品资料,对其设计作品进行归纳分析。结果:在当前城市环境恶化与城市建筑同质化问题日益严重的时代背景下,探究沈元恺及第二代建筑师建筑设计作品的特点和时代特征,对于促进中国现代建筑发展、保护建筑遗产具有重要意义。结论:沈元恺强调的设计原则——适用性、经济性以及在条件允许的情况下对美感的追求,不仅反映了他对建筑本质的深刻理解,还展示了他对国家建筑发展需求的响应。他的设计方法及理念对现代建筑设计具有重要的启示和参考意义。

关键词:沈元恺;中国第二代建筑师;建筑实践;中国现代建筑

中图分类号:TU-092 文献标识码:A 文章编号:1004-9436(2024)08-0-03

0 引言

中国最早的建筑师大多是20世纪初出国留学的建筑学生,他们学成归国后,不仅积极投入国家经济建设中,还推动了建筑高等教育的发展,在中国逐渐确立了建筑学的学术和职业体制,自此建筑师成为一类具有文化和技术地位的特定职业,百年来涌现出一批又一批卓越的建筑师。

业内涉及中国建筑师的研究已有不少,但对于我国真正意义上自主培养出来的第一批建筑学子,即中国第二代建筑师未给予足够的关注。这一阶段的建筑师,在青少年时期先后经历了日军侵华战争和解放战争,又受到“大跃进”“文革”和不稳定政局的影响,建筑业停滞不前,直到改革开放之后,才迎来一个较好的创作环境。从整体上看,虽然他们从事建筑设计和创作的时间并不长[1],但在条件极其艰难的情况下,仍然凭借自己的努力打下了扎实的建筑学基础,完成不少具有里程碑意义的建筑项目。本文对第二代建筑师中的一位典型人物——沈元恺先生进行个案研究,探究其在20世纪后半叶的建筑创作及设计思想,总结中国第二代建筑师的创作特点与贡献。

1 沈元恺的建筑学教育背景

1922年7月,沈元恺出生于浙江武康县上柏镇星桥村,受战火影响,他的求学之路十分坎坷,经历过数次停课流亡。1944年,沈元恺考入重庆国立中央大学建筑工程系,这是他正式踏入建筑学的开端。两年后,因中央大学复址南京,在重庆度过了两年大学时光的沈元恺随迁至南京完成后两年的学业,于1948年毕业。国立中央大学建筑系的前身即苏州工业专门学校建筑科,1923年9月,留日归国的柳士英等人在苏州工业专门学校开办了建筑系,建筑学在中国正式作为一门学科确立。1927年,中政会将省内的8所高等院校合并组成“国立第四中山大学”,苏州工业专门学校建筑科并入国立第四中山大学建筑工程系。次年第四中山大学更名为“国立中央大学”,从师资力量、科系设置、设备、资金投入等方面来看,此时其办学规模位列全国首位[2]。

1944—1946年被誉为中央大学建筑系的“沙坪坝黄金时代”[3],这段时间杨廷宝、陆谦受、童寯、刘敦桢等建筑名士齐聚中大,他们拥有较高的古典美学修养,接受过“学院派”教育下系统的绘图基本功训练,同时还将现代主义建筑的形式与思想引入教学中,并将这些传授给中大建筑系的学子们。沈元恺这一批学生接受的正是当时国内最先进和系统的建筑学教育,这也印证了中国第二代建筑师與第一代建筑师之间紧密的师承关系。

沈元恺的大学生活非常丰富,“布扎”体系的传统建筑学教育中大量与美术、制图相关的训练使其绘画创作能力精进不少。沈元恺在课余时间还去金龙广告公司兼职,负责一些设计广告和绘图工作。南京玄武湖、逸仙桥等地的广告牌以及中央日报、新民晚报的广告都刊载过他的平面设计和绘画作品。

2 沈元恺的建筑创作之路

沈元恺于1948年从国立中央大学建筑系毕业后便进入丹阳正则艺术专科学校任教,此后也一直投身于建筑教育及建筑设计实践工作,至1988年离世,建筑职业生涯长达40年。同大多数前两代中国建筑师一样,沈元恺也几乎没有停止过对建筑创作实践的探索。

1951年,沈元恺进入无锡苏南建筑公司,正式开始自己的建筑创作实践。1953年,转入位于南京的江苏省建设工程局短暂工作了一年,主要负责一些文教建筑的设计工作。在江苏的三年建筑实践工作中,根据其档案中的自述材料整理,这一时期沈元恺参与的作品仅有10件,虽少但不乏佳作,其中就包括被收录于第六批“中国20世纪建筑遗产”的太湖工人疗养院。1951年初,全国总工会华东办事处决议在中犊山上建设华东工人太湖休养所,即太湖工人疗养院,疗养院第一、二期的远山楼和宏远楼的设计就由沈元恺负责。

随苏南工专迁至西安后,西安建筑工程学院于1958年为贯彻教育与生产劳动相结合的方针成立了设计室(今西安建筑科技大学建筑设计研究院的前身)。当时由建筑系领导,设计人员主要是建工系和建筑系的教师和学生,沈元恺被任命为总负责人之一。

设计室成立不久,便接到邮电部对西安市报话大楼的设计委托,由沈元恺任项目总设计师。据当时沈元恺的设计助手潘燕林回忆,“他既要完成报话大楼建筑部分的设计、绘图任务,还要与有关部门协调。时间紧、任务重,沈老师通宵达旦、废寝忘食,全身心地投入工作”。在沈元恺及设计小组成员的努力下,1963年竣工的报话大楼(见图1)受到社会各界的一致好评,现仍矗立在市中心,其作为新中国成立后修建的代表性建筑,先后被列入西安、陕西省文物保护单位,同太湖工人疗养院一样被收录于“中国20世纪建筑遗产”名单中。

1962年,由于设计任务量太大,时间周转不开,对教学工作反而产生了负面影响,最后设计院建制取消,并入了建筑工程公司[5]。1975年恢复建筑设计室的建制,改革开放后设计室的规模又得到了进一步扩展,承接的项目也越来越多。据笔者统计,1977—1988年,沈元恺作为设计院的总设计师负责并参与了24个项目,数量较50年代相比增加了一倍,其中主要作品有:中国煤矿工人临潼疗养院、府谷宾馆、渭阳饭店、关中旅社等。

3 沈元恺及中国第二代建筑师的创作特点

沈元恺的建筑创作周期在时间上跨度并不大,并且各种历史原因导致建设工作停滞,其实践历程并不连续,且留下的作品数量有限,设计时间集中于20世纪50—80年代。

50年代,由于经济困难和政治形势不稳定,现代主义建筑受到了批判,但中国建筑界的现代主义建筑实践和思想始终没有中断和泯灭。“民族形式”成了当时的主流设计风格。到了80年代,后现代主义出现在中国建筑的现代化发展道路中,建筑设计风格百花齐放,大致可以分为三个主要流派:一为“新古典主义”流派,这个派别在50年代中期被斥为“复古主义”,但此时又再度兴起,这一类建筑的设计由后现代主义主导,强调建筑的民族性;二为地域主义派,他们批评现代主义建筑带来的国际式,强调建筑所处环境赋予建筑的历史文脉特征;三为从未停止发展的“现代主义”派,该派别遵循现代主义的原则,注重建筑形式与功能的关系,强调建筑的实用性和功能性。在创作方面,他们倾向于使用简单、实用的结构模式,并以模块组合等手法表现建筑的功能[6]。

沈元恺的建筑设计风格并不单一,梳理和分析现有的设计作品也无法得到一条明确的发展线索表明其对某种设计形式的探索。如顾大庆在一篇研究杨廷宝先生建筑设计手法的文章[7]中写道:对于一名技艺高超的建筑师来说,古典主义或是现代主义的构图方法都只是一个工具,没有学一个新的就抛弃旧方法的必要。沈元恺师承于杨廷宝先生,在对建筑设计手法的运用上,也继承了杨老先生“这样可以,那样也行”的态度:无论是古典主义构图方式还是现代主义设计手法,只要能为建筑的实用性服务,并且不过度消耗建设成本,就都是可行的。这种态度直接影响了建筑设计手法,沈元恺的做法更接近于上述“现代主义”风格倾向,整理归纳出以下几个特点。

3.1 灵活多变的平面形制

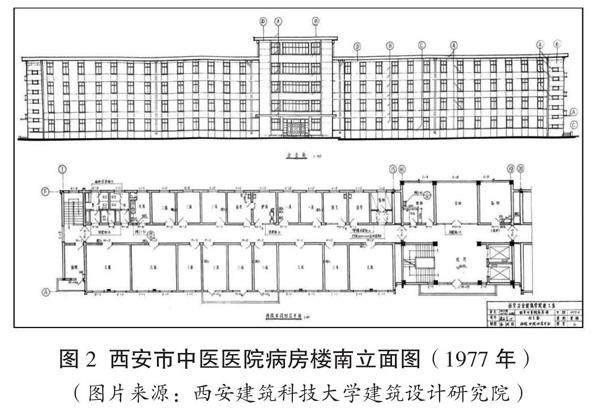

沈元恺在平面设计上部分运用了古典主义的布扎构图方式,如西安市报话大楼(1958年)和西安市中医医院病房楼(1977年),病房楼的设计采用“一”字形平面,由西、中、东三段组成,呈左右对称结构(见图2)。除此之外,不少作品也呈现出现代建筑自由的组织特点,如冶园宾馆、煤疗干部疗养楼等,平面形式都是非对称的,根据场地环境改变其整体形状。多采用围合、半包围的开放空间,不遵循中轴对称的设计思想。多采用简单、有效的方法组织人群,反映出沈元恺讲求实际、重功能的建筑设计理念。

还有一部分则是两种手法的结合运用,代表作品即榆林星元图书楼,图书楼的平面中有一条非常明显的中轴线,南半部更是明显呈现出对称布局,但整个平面并不是对称结构,由于场地中原有建筑的限制,在平面上建筑的东北方形成一个“缺角”进行退让,西侧由此设计了一个天井以增强空间的通透性,使其尺度更加和谐,提供更宜人的使用体验。

3.2 分段式的立面外观

为了营造丰富的空间层次,沈元恺的建筑设计作品都采用了分段式的立面构图方法。这样的立面设计有两种表现方式。

一种为由建筑形体本身产生的分段。在古典主义风格倾向的建筑上虽平面形制呈对称的三分结构,纵向的构图也通常以台基为第一段,墙身为第二段,最后以檐口进行收尾形成三分。建筑形体大多中间稍显突出,通过这种立面划分,建筑整体层次丰富,表现出强烈的秩序感。

对于立面装饰,沈元恺秉持理性和恰当使用的态度,用毫不费力且无须耗费过多建设成本的方式丰富建筑外观。在具体的设计中,使用有秩序的“点”“线”“面”的点缀和分割手法:“点”多为结构上挑出的梁头,沈元恺通过选择使其外露在立面上形成一排点状元素,组成立面的一部分,还使立面的分段方式更加有趣;“线”如墙裙、屋檐、梁等线性结构,以及窗台、线脚等线状形体,用线进行隔断、分组来划分立面;“面”即成面的墙体,或是实墙,或是不同材料的区分,都使建筑的立面造型在具有虚与实、繁与简的整体对比的同时具有精致的美感。

4 结语

作为一位才华横溢的建筑师,尽管沈元恺参与建筑实践的时间并不长,但留下了丰富的近现代建筑佳作。虽受所处时代社会背景与经济条件的制约,但其设计依然坚持重视建筑功能性与成本效益的原则。当前经济社会快速发展,城市环境的恶化与城市建筑的同质化问题受到更多关注,只追求速度不追求创新的建设模式引发了巨大的争议。与20世纪的中国相比,当前的社会背景与建筑设计环境已发生了较大变化,许多改造、新建的建筑却过度关注特立独行的外在形式,忽视了建筑设计中基本的环境和谐性与功能需求。由此,沈元恺的设计思想在今天仍具有显著的参考和借鉴价值。

从建筑遗产保护层面来看,对现存的许多近现代建筑遗产进行改造更新和保护利用,由于对当时设计者的思想内核缺乏思考,常出现为迎合现代功能的植入而破坏原有建筑设计理念和历史特征的“毁灭性”改造策略。从历史建筑保护研究的角度来看,探析沈元恺及其他中国第二代建筑师的设计理念显得尤为重要和迫切。

参考文献:

[1] 杨永生.中国四代建筑师[M].北京:中国建筑工业出版社,2002:45-47.

[2] 潘谷西,单踊.关于苏州工专与中央大学建筑科:中国建筑教育史散论之一[J].建筑师,1999(10):92.

[3] 陈晨,王柯.“沙坪坝时代”童寯建筑设计教育评述(1937—1946)[J].华中建筑,2019,37(3):118-127.

[4] 西安市报话大楼设计小组.西安市报话大楼设计[J].西安冶金学院学报(建筑工程版),1959(4): 1-6.

[5] 西安冶金建筑学院校史编写组.西安冶金建筑学院校史1955—1984[M].西安:陜西人民出版社,1986:130-131.

[6] 张钦楠.八十年代中国建筑创作的回顾[J].世界建筑,1992(4):23-27.

[7] 顾大庆.杨廷宝建筑设计构图方法初析:基于三个建筑的形式分析[J].建筑学报,2021(10):54-63.

作者简介:蒋姝君(1998—),女,陕西汉中人,硕士在读,研究方向:建筑历史与理论。