改进实验方式 突破教学难点

胡 媛

凸透镜成像试验历来是学生学习的难点.

在课改前我采用教师演示实验这种方式教学,一堂课下来很多学生都觉得这一节课内容很深、不连贯、不信服.

课改后我采用学生实验来教学,让学生经历提出问题、猜想与假设、制定计划与设计实验等七大环节,但是教学过程就像走马观灯,教学效果也差强人意.

这是因为在实验中,大多数学生只能得到一个像,要利用这个像得出“在不同区域成不同的像,而且像不仅有大小之分,还有正倒之分”的结论是非常困难的往往一下课就有学生对我说:“老师,这节课上的内容我没有听懂”这让我非常的苦恼.

经过一段时间的反复思考,我决定不再一味地套课本中给的模式,而加入了自己的见解.

首先,我做了演示实验让学生能观察到蜡烛呈现的像是什么样子然后分别移动蜡烛和光屏,让学生看到像有不同的样子目的是让学生对凸透镜成像有感性认识,符合学生的认知规律.

其次,在预备知识的基础上,让学生利用桌子上的实验器材找到像这样一下就调动起学生的学习兴趣来特别是当他们找到像时,心里的满足感是无法用言语描述的.

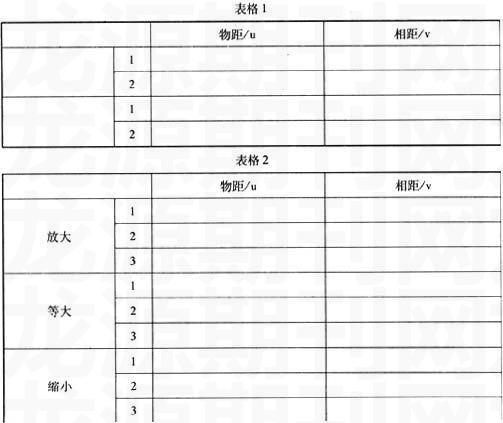

接着,就引导学生做深一层的探究我会提出问题:“你们观察到的像是什么样子?”学生的回答五花八门,有的说他找到的是放大的像;有的说是缩小的像;有的说是等大的像;还有的说别人找到的像是倒立的,怎么自己却找到正立的像?我顺势问道:“为什么大家找到的像都不同?是什么因素决定了成像的不同?”学生开始讨论,有学生猜想可能是物距决定的我又问有什么样的关系呢?学生陷入了沉思,我就安排道:“我们分工合作,共同找找原因吧!”让不同组分别找到倒立或正立的像并记录下物距、相距我把这些数据统计到一起如表格1引导学生从数据中寻找相同的像、数据的共同点、不同像的数据的区别学生很快就能找到其中的规律.

接下来我让学生完成最后一步实验,让学生分组寻找放大、缩小、等大的像每一大组找一种像,并记录下物距与相距然后把学生得出的数据统计在表格2中引导学生分析归纳出相同的像有什么共同点,不同的像有什么区别这样使学生探究出实验结论成为可能把一个大实验拆成三个小实验更符合学生的认知规律能有效的提高学生的思维能力,培养学生学习的积极性,提高教学效率

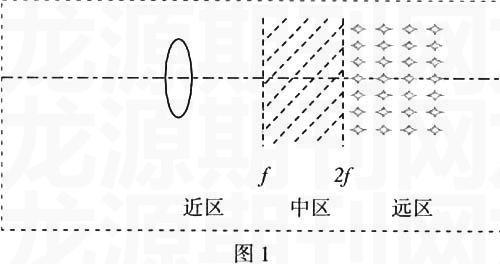

为了把这些零散的知识整合起来,我把物距分为三个区域:远区、中区、近区如图1蜡烛只在近区会呈正立的像其他区域会呈倒立的像其他区域又可分为中区和远区中区呈放大的实像,远区呈缩小的实像使学生在宏观上对三个区域有所认识我用多媒体动画展示让蜡烛从远到近移动时像变化的全过程,使学生对凸透镜成像有更深一步的了解.

学生在这一堂课上的认识是递进的,是积极参与和积极思考的要使学生了解凸透镜成像的特点,就需要学生亲自动手,充分参与,还需要在教师的指导下层层深入,有计划地逐步研究得出结论最后用多媒体动画让学生看到了成像的整个过程,培养了学生的观察能力、分析能力、动手能力和创新意识.