旅游危机后潜在旅游者的旅游从众度变化过程研究✳——以四川“5.12”地震为例

李锋

(河南大学旅游学系,河南开封 475001)

前言

世界旅游组织(UNWTO)把旅游危机定义为“影响旅游者信心,并会危及到该地旅游业持续正常运转的任何不曾预见的事件”[1]。旅游业的综合性和依赖性的产业特征,意味着旅游业与其他产业相比,面临着危机事件更加严峻的挑战。从目前掌握的旅游危机研究文献可以看出,在过去人们对旅游危机的研究中,重点都是放在对旅游危机本身特性的了解和界定、旅游危机的过程演化、旅游危机管理机制和管理模型的构建、旅游危机的应对策略、旅游危机的影响评估等方面[2-5]。旅游产品是一种非基本性的精神消费对象[6],在旅游活动过程中,安全需求是旅游者的最基本需求。依照旅游者决策行为过程,当旅游危机事件发生的时候,由于旅游者信息把握的不全面和旅游者的有限理性(Bounded Rationality),存在潜在旅游者间对目的地的旅游风险感知相互传染和模仿现象——旅游从众现象,此种现象的存在严重地影响到了旅游目的地旅游市场的恢复[7-8]。纵观国内外相关旅游研究文献,对旅游危机后的旅游态度和行为的模仿传染理论研究基本上还是空白。而旅游者之间的模仿和传染是一种普遍现象,了解其传染规律对目的地旅游危机后的恢复管理具有指导作用。因此,对危机背景下的旅游者从众行为进行研究,不仅具有理论意义,更具有现实意义。

一、理论依据和实验设计

(一)理论依据

所谓从众,是指个人在团体中因受到团体的影响和压力,在知觉、判断及行为倾向上与团体中的多数人保持一致的现象[9]。在面对影响到自身安全的突发事件时,多数人将处于非理性状态,个人情绪受周围群体的感染以及暗示的影响,使得人们的心理朝着某一方面发展。此时,如果在客观现实很模糊的情景下,大众态度和行为就会成为信息源,个体也会将此作为决策依据,此时人们本能地相互模仿。也即是,在突发性危机事件背景下,人们的行为常常表现为一种从众行为(Herd Behavior)。

旅游安全是旅游者旅游活动过程中的最根本需求,在危机发生后,旅游者的行为决策具有鲜明的避险特征。在缺乏基本旅游安全判别信息的情况下,潜在旅游者就会把他人的旅游态度和旅游行为作为自己行动的依据,通过模仿他人态度和行为来选择自己的行为策略[10]。本文界定的旅游危机下潜在旅游者的旅游从众度是指旅游者受周围群体风险感知态度的影响后,为与周围群体中的其他人的风险感知态度保持一致,而致使旅游风险感知态度发生改变的程度。该变量将表现旅游市场上的一般旅游者的旅游风险感知态度改变的过程和从众程度。旅游者模仿力是指旅游者在旅游风险感知态度的支配下,模仿周围群体旅游行为倾向的程度[11]。旅游从众度的改变会致使旅游模仿力的变化。

旅游危机是危机领域中的行业危机,因此,旅游危机的规律也应符合一般危机的影响规律。按照危机背景下群体内的从众规律[12],旅游者对危机目的地的风险感知态度应具有传染性。当社会上对发生旅游危机的旅游目的地持乐观态度的个体较多时,对旅游目的地持悲观态度的个体可能会改变其态度而转向乐观;相反,当社会上对发生旅游危机的旅游目的地持悲观态度的个体较多时,对旅游目的地持乐观态度的个体也会改变态度而转向悲观[13]。

为了研究旅游者从众度变化过程以及旅游从众度对旅游模仿力影响规律,在研究方法的选取上,由于实验法能使复杂的操控变量变得易于控制,并能降低研究成本,故本研究采用实验法。在参照郝瑞斯(Hornsey)实验设计的基础上[14],本研究的实验控制为参照群体反馈意见。当旅游者对目的地旅游风险感知态度为非安全状态时,称之为负反馈;当旅游者对目的地旅游风险感知态度为安全状态时,称之为正反馈。

(二)研究假设

在多种多样的旅游者中,有一部分属于旅游行为特征分异的旅游者,如探险、科考、黑色旅游者等,它们的旅游行为表现为反大众旅游行为,但这毕竟只是小众旅游者,由于该群体占整体旅游群体的比例太小,他们的行为对本研究结果影响不大,因此,这部分旅游者不被作为主要研究对象。撇开特殊情况下的特殊旅游者群体,保证旅游从众度研究的一般性和大众性,特设定如下的假设限制。

1.假定潜在旅游群体规模为M,群体内个体对旅游目的地的态度从消极转向积极的转移概率为 P-+,从积极转向消极的转移概率为 P+-,在模仿传染过程中,转移概率都是由 x(是描述社会个体平均观念指标)或n(发生转移个体数量)的实际分布决定。

即其他所有潜在旅游者都以同样方式影响某一个特定潜在旅游者个体,不存在领头羊。

2.潜在旅游者个体拥有的旅游目的地信息是不完全的,个体旅游者都依据自己的知识和旅游经验对公共旅游安全信息进行评估,形成自己对目的地的旅游风险感知。

(三)实验设计

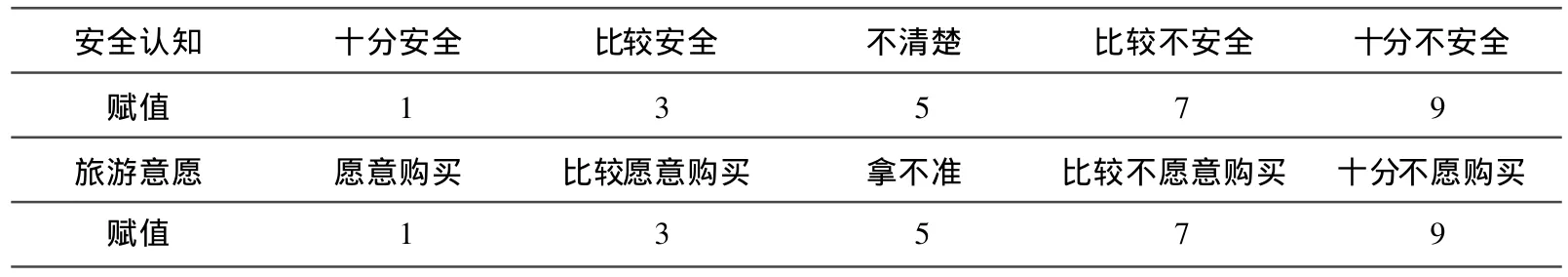

1.本研究采用了李斯特量表的方法。根据旅游者对旅游安全的认知阶梯变化,本文把旅游者的安全认知程度由高到低共分为 5个等级,并分别赋予相应的分值;按照一致性的原则,对旅游者的旅游行为意愿也按如此方法分为5个等级并分别赋予相应分值。具体赋值情况见表1。

表1 安全认知及旅游意愿的赋值表

2.按照旅游危机事件的性质类型,把旅游危机影响的时间划分为等距离的时间阶段,假设共分为 n个阶段。

3.按照时间顺序,连续分别对每个阶段的旅游者对旅游目的地的风险感知态度进行调研。对调研结果进行概括,形成“所有人都认为不安全、大部分人认为不安全、好坏参半、大部分人认为安全、所有人都认为安全”其中之一的调研结论。把各个阶段的先期调研结论作为同阶段第二步向旅游者进行再次调研的参照对象和干扰变量。

4.假设第m阶段的先期旅游风险感知态度为(ABRm1),影响后的旅游风险感知态度为(ABRm2);第m阶段的先期旅游行为意愿为(IBm1),影响后的旅游行为意愿为(IBm2)。则每个阶段旅游者风险感知态度的变化是当期旅游者从众度(D),每个阶段旅游者行为意愿的变化是当期旅游模仿力(R)

旅游从众度(D)为:

旅游模仿力(R)为:

5.对旅游者的从众度和旅游模仿力的变化方向和变化程度进行分析,发现旅游者从众度的演化规律以及旅游从众度和旅游模仿力之间的关系。

二、对四川“5.12”地震的实证研究

由于四川“5.12”地震在我国旅游业发展历程中,是时间较近的一次影响范围较广、影响程度较大的危机事件,且四川旅游在我国旅游业中占有重要地位,因此,本研究选择了“5.12”地震事件作为研究对象。2008年6月 14日,四川举行了旅游启动仪式,标志着灾后四川旅游市场正式启动。地震虽然过去了一段时间,但由于地震的巨大破坏和地震后的余震不断,到目前为止,四川的国内和国际旅游市场还依然处在大地震的影响之中。

(一)实验步骤与样本特征

考虑到经济、区域和亚文化等因素的差异,为保证样本的代表性和平衡性,本研究把样本数据的收集范围选在了知名度较高的旅游景区(本研究在河南少林寺景区和陕西大雁塔景区同期进行),以期尽量平衡这些因素带来的影响。

本研究把旅游危机后的时间共划分为 8个阶段,分别是 T1(2008 6.15-2008 7.31)、T2(2008 8.1-2008 9.15)、 T3(2008 9.16-2008 10.31)、 T4(2008 11.1-2008 12.15)、T5(2008 12.16-2009 1.31)、T6(2009 2.1-2009 3.15)、T7(2009 3.16-2009 4.30)、T8(2009 5.1-2009 6.15)。其中每个阶段旅游从众度可能会出现两种情况,一种是由消极到积极,一种是由积极到消极。虽然各个阶段的从众度或转化方向可能不同,但总有一种情况处于主导地位。

具体的实验方法是,首先请被测者了解当前“5.12”地震对四川旅游的破坏以及余震发生情况,并介绍四川旅游的恢复情况。接下来请被测者填写度量四川旅游安全感知态度(ABRm1)、旅游意愿(IBm1)的量表。然后把当期对调查对象的有关旅游安全感知态度和旅游意愿调查结果,告知同期二次调查时的被调查对象,即给调查样本以实验控制,然后请被调查者填写四川旅游形象态度(ABRm2)和旅游意愿(IBm2)量表。

本课题研究于 2008年6月至2009年 6月间共发放问卷 1 600份,每次先期在同一地点进行 100份问卷调查,并马上对调研结果进行处理。然后紧接着在同一地点,把同期的调查结果以通俗语言告知被调查者,使之了解目前多数旅游者对当前四川旅游的安全感知态度和旅游行为意愿,然后请被调查者填写和前面同样的调查问卷,同期再次进行 100份的问卷调查。8次调研共回收问卷 1 572份,剔除了漏填、明显错填的问卷后,得到有效问卷1 549份,有效回收率为96.81%。其中,男性占 47.3%,女性占 52.7%。年龄在 22至 29岁之间的占 40.5%,30至 39岁之间的占38.1%,40至49岁之间的占21.4%。教育程度在高中及高中以下占10.4%,大专占21.9%,本科占48.6%,硕士及以上占 19.1%。

表2 验证性因子分析与内部一致性系数

(二)数据检验分析与结果讨论

1.实验控制及调研结果的检验

通过调查结论项——“其他被调查者对四川旅游的评价是:①所有人都认为不安全;② 大部分人认为不安全;③好坏参半;④大部分人认为安全;⑤所有人都认为安全”等5个结论项,来衡量被测者是否准确地理解了给予的实验控制。ANOVA分析结果显示,负反馈组在该题项上的得分明显高于正反馈组的得分 [2.94>1.52,F(1,481)= 2376.902,p<0.001],表明实验控制是成功的。由于旅游者的行为意愿是由旅游风险感知态度决定的,两者之间具有高度一致性,因此,此处简略了对旅游者行为意愿的一致性检验。

2.实验结果及结果验证

据上述对旅游从众度的界定,试验的验证过程实际上是检验旅游者的“旅游从众度”和“旅游购买意愿”变化的方向和显著程度,因此采用配对样本 t检验的方法。对 8组样本分别使用配对样本t检验,结果如表3。

表3 旅游者从众度和旅游者行为意愿变化及显著性检验

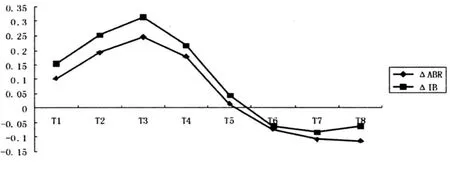

为直观表现旅游从众度和旅游者行为意愿的变化方向和变化程度,用表3中ΔABR和ΔIB数据做出折线图(如图 1)。

图1 旅游从众度和旅游者行为意愿变化趋势

从表3和图 1中得知:(1)在 T1、T2、 T3阶段 ,参照群体反馈意见为负(即认为四川旅游是不安全的)时,旅游态度和购买意愿的降低值均显著(p值均小于0.001),表明受到参照群体负面反馈意见的左右,被试者的旅游态度和旅游购买意愿有更趋于负向的影响,呈现出了旅游从众行为。(2)在 T4阶段,参照群体反馈意见为负时,旅游者负面态度和旅游购买意愿的降低均显著增加(p值均小于 0.001),表明受到参照群体负面反馈意见的左右,被试者的旅游态度和旅游购买意愿有负向变化,虽然负向影响在下降,被试者仍呈现出了从众行为。(3)在 T5阶段,参照群体反馈意见为负时,旅游者态度和旅游购买意愿的均值略有增加,但都不显著(p值分别为0.145和0.519,均大于0.05),表明被试者对四川旅游的态度和旅游购买意愿都没有显著变化,出现了不从众的行为。(4)在 T6、T7、T8阶段,参照群体反馈意见为正时(即旅游者认为四川旅游是安全的),旅游者对四川旅游态度和旅游购买意愿都显著增加(p值均小于 0.001),表明被试者受到参照群体正面反馈意见的影响,旅游者对四川旅游的态度和旅游购买意愿呈现正向变化现象,旅游表现出了从众性。

(三)结果分析

1.旅游者从众度发展变化趋势和程度

(1)在旅游危机的初发阶段,即在危机事件发生后的当年 6-10月间,旅游者的从众度是逐步增加的:ΔABR1(0.102 4)<Δ ABR2(0.193 2)<ΔABR3(0.245 7),到 T3阶段达到顶点。合理解释是在危机事件的开始,由于信息的不全面,人们对危机给旅游带来的损失和给旅游活动带来的不安全影响认识不够,随着危机信息的快速扩散,人们对危机事件给旅游带来的风险感知逐步增强,对四川旅游安全出现了更强的信息渴求,但旅游安全信息是极不对称的,因此,旅游者对自己的判断自信力逐步下降。由于旅游者不愿意承担安全风险,所以更多选择“随大流”,周围群体的集体风险感知和行为就成了个体风险感知和旅游行为决策的依据[15],旅游从众度逐步增强。尤其是余震不断,更增添了人们的风险恐慌,引致个体高估事件风险,也更加把别人的态度作为参考的依据,从而也进一步强化了旅游从众度。

(2)T3阶段是整个负反馈阶段旅游者从众度最高阶段,此阶段也是旅游者从众度大小变化的一个拐点,T3阶段后旅游从众度逐步减小:ΔABR3(0.245 7)> ΔABR4(0.179 6)> Δ ABR5(0.014 9)。随着时间的推移,对危机信息的掌握逐渐全面,人们对危机的心理承受能力也逐步增强[16],因此,人们的旅游从众度是逐步降低的。但在危机影响还没有基本解除的情况下,旅游者仍然处于部分理性(partrationality)状态,周围群体态度和行为依然是决策依据。

(3)在 T5阶段,处于负反馈向正反馈转变过渡阶段,但此阶段没有表现出旅游从众度。这种现象的出现从学理上不好解释,但仔细分析此阶段的现实情况,也就可以轻松得出答案。地震后,随着四川旅游的恢复建设以及旅游营销宣传——“四川依然美丽”,同时余震的次数和级别也逐步减少和降低,人们对四川旅游信心逐步恢复,于是在旅游风险感知负反馈情况下的旅游从众度逐渐减小,这点从数据统计中可清晰看出。但进入 T5阶段,余震发生频率突然增大,据中国地震台网测定,在 T5阶段短短的 40天内,共发生了5次4级以上大的余震。虽然余震的震级相对不高,但这对旅游者的旅游信心产生了较大影响,人们对四川旅游的风险感知出现了暂时的困顿,旅游者感到无所适从,从而表现出旅游的非从众现象。由于情况的非常态,因此,本阶段特征并不影响旅游从众度总体特征规律。

(4)当进入 T6阶段,此时进入了正反馈阶段,即旅游者基本上认为四川旅游是安全的,从图 1可知,旅游者的从众度是逐步增大的:ΔABR8(0.114 6)>ΔABR7(0.108 5)>ΔABR6(0.072 4)。随着四川旅游的逐步恢复,人们对四川旅游的信息也更加全面,对四川旅游的信心也日益增强。由于四川旅游危机是自然类旅游危机,是不可抗拒之自然因素造成的,比较容易取得人们的谅解和接受,所以,旅游危机后潜在旅游者的情绪恢复较快。从某种角度来说,危机中也孕育了机会。四川大地震加大了人们对四川的关注,也增强了人们对四川旅游的了解,一旦危机解除,人们的旅游需求欲望就会很快的形成和积累。另外,地震推后了人们到四川旅游的先期计划,一旦危机解除,人们就会把到四川旅游的计划付诸实施。当然,人们对某类危机事件的知识多寡,决定了人们对事件的风险感知程度[17],随着人们对地震知识的增加,人们的心理承受能力都得到了提高,因此,人们的风险感知也大大降低。由于四川对旅游者有独特的吸引力,所以在正反馈的背景下,此时会表现出旅游从众度的逐步增强。

(5)从整体上看,在负反馈意见占主导地位或者正反馈意见占主导地位的情况下,旅游者都表现出了从众现象。同时还存在着这样一种现象,即旅游风险感知在负反馈的情况下,旅游者的从众度要大一些,而旅游风险感知在正反馈的情况下,旅游者的从众度相对要小一些。比较旅游从众度的变化速率发现,在旅游负反馈的开始阶段,旅游者的从众速率变化较快,而后旅游从众度的变化速率逐渐减小,但旅游从众度在一直增加;在旅游正反馈阶段,旅游从众度的变化速率相对于负反馈来说要小一些。

2.旅游模仿力变化情况

从以上统计数据可以清晰发现,旅游风险感知态度对旅游模仿力具有指向性作用,两者是正相关关系。由于旅游安全感知和旅游行为意愿采用的分值赋值方法和数值一致,且两者是正相关关系,因此,两者变化程度可以直接比较。

(1)旅游风险感知在负反馈的情况下,旅游从众度与旅游者意愿之间的一致性为 0.981,两者之间的时间序列数值变化比较是:Δ ABR1(0.102 4)<ΔIB1(0.154 9),Δ ABR2(0.193 2)<ΔIB2(0.253 1),ΔABR3(0.245 7)<ΔIB3(0.317),ΔABR4(0.179 6)<ΔIB4(0.044 3),Δ ABR5(0.014 9)<ΔIB5(0.216 8)。同期的旅游从众度变化要小于旅游意愿的变化,表明在风险感知为负的情况下,旅游者的消极态度会对旅游者的旅游行为意愿有着强大的支配性。这意味着在旅游风险感知为负的情况下,旅游态度是影响旅游行为意愿的主要障碍。

(2)旅游风险感知在正反馈的情况下,旅游从众度与旅游者意愿之间的一致性为 0.964,两者之间的时间序列数值变化比较是:Δ ABR6(0.072 4)>ΔIB6(0.061 8),ΔABR7(0.108 5)> ΔIB7(0.084 3),ΔABR8(0.114 6)>ΔIB8(0.062 2)。比较旅游从众度和旅游行为意愿之间的差额可知,旅游态度变化要大于旅游意愿的变化,亦即意味着虽然旅游态度对旅游行为意愿具有支配性,但支配力在下降。旅游风险感知在正反馈的情况下旅游者态度对旅游者意愿的支配性,相对于旅游风险感知在负反馈的情况下要小了很多。

综合以上对比分析可知,旅游风险感知在负反馈的情况下,旅游消极态度变化小于旅游意愿变化,而旅游风险感知在正反馈的情况下,旅游积极态度变化大于旅游行为意愿变化。这说明旅游消极态度对旅游意愿有较大影响,而旅游积极态度对旅游意愿影响相对较小。

三、研究结论对旅游危机恢复管理的启示

通过以上研究可知,旅游者在不同阶段的旅游从众度是不同的,其变化方向也存在一定的差异。因此,在不同阶段其旅游危机恢复工作的重点是不同的。

(一)在旅游危机的初始阶段,旅游从众度较大。由于旅游风险感知影响旅游从众度,因此,该阶段工作重点,是通过降低旅游者的风险感知度,从而降低旅游从众度。影响旅游风险感知的主要是旅游信息,化解基于信息流的旅游从众度可从以下几个方面考虑:首先,建立提供有效信息的基础。加强旅游危机后旅游基础设施和服务设施的修复和建设,向旅游者传达如下信息:旅游地在采取强有力措施,以避免危机给旅游者带来生命和财产损失;其次是提高个体独立决策判断的能力。对旅游者群体进行危机教育,传递危机应对和认知知识,增强群体对危机的技术处理能力,增强危机应对信心,从而降低旅游风险感知,增强独立决策判断能力;再次是尽快提供具有有效价值的公共信息。由于基于信息流的旅游从众态度具有很大的脆弱性[18],一旦有关事件本身的有效信息得以及时发布并为旅游者所了解,旅游从众态度会很快得到纠正。

(二)在旅游正反馈阶段,旅游风险感知对旅游模仿力的支配力下降,旅游从众行为能否形成主要取决于模仿传染力。因此,要控制相互模仿的旅游从众行为。一是要影响旅游者的行动,二是要影响旅游群体行为的表面结果,以便弥补由于旅游态度对旅游模仿力的支配力下降而导致的旅游危机后旅游恢复变慢的特征。要达到此目的,一种最有效的方式是促使拥有有效信息的旅游者个体不断加入到旅游者群体之中来。随着更多的具有有效信息决策者的加入,旅游者群体中的错误导向就会得以纠正。因此,采取切实有效的优惠措施,先吸引部分旅游者实现到旅游目的地的游览,通过亲历者的现身体验和示范,可以十分有效地转变潜在旅游者群体的消极态度并强化其积极态度。

结语

本研究只是对危机背景下旅游从众度和旅游模仿力的模糊研究,并不能精确地反映出其变化特征,但对其变化方向和程度的掌握,基本上可以为旅游危机的恢复管理提供借鉴和指导。但应该注意,不同性质的旅游危机,旅游者对其风险感知是存在一定的差异的,因此,本研究结论并不能代表所有类型旅游危机的旅游从众度演化规律,对于危机背景下的旅游从众度共性规律,还需对各类型旅游危机做进一步比较分析研究。由于当前我国在旅游从众度研究方面还基本上处于空白,本研究没有较多文献可供参考,这也给本研究增加了很大的难度,所以本研究也只是尝试性研究,其研究结论还需要更多实证结果的验证。

[1] WTO.Crisis Guidelines for the Tourism Industry[EB/OR].http://www.world-tourism.org/2003-6-20-9-520.

[2] 邓冰,吴必虎,蔡利平.国内外旅游危机管理研究综述 [J].旅游科学,2004,18(1):1-8.

[3] 戴学锋.SARS让我们对旅游研究进行反思 [J].旅游学刊,2003,18(4):5-7.

[4] 侯国林.SARS型旅游业危机及危机后旅游业发展新思维 [J].南京师大学报(自然科学版),2004,27(3):97-100.

[5] 周娟.旅游危机管理系统机制分析与对策研究 [J].桂林旅游高等专科学校学报,2005,16(1):20-27.

[6] 谢彦君.基础旅游学[M].北京:中国旅游出版社,2001:35.

[7] Baloglu, S. The relationship betw een destination images and sociodemographic and trip characteristics of international travelers[J].Journal of Travel Research,1997,36(8):11-15.

[8] Dann,G.M.S.Tourists‘images of a destination-an alternative analysis[J].Journal of Travel and Tourism Marketing,1996,5(1/2):41-45.

[9] 宋官东.对从众行为的新认识[J].心理科学,1997,20(1):45-49.

[10] 厉新建,秦宇.旅游行业的从众行为及其因应对策研究分析[J].桂林旅游高等专科学校学报,2000,11(3):63-68.

[11] 董志勇.行为经济学原理 [M].北京:北京大学出版社,2006.

[12] 郑雪.社会心理学 [M].广州:暨南大学出版社,2004.

[13] Slovic P.Perception of Risk[J].Risk Analysis,1987,236(17):280-285.

[14] Hornsey M J,MajkutL,Terry D J,Mc Kimmie BM.On being Loud and Proud:Non-conformity and Counter- conformity to Group Norms[J].British Journal of Social Psychology,2003,42(3):319-335.

[15] 谢晓非,徐联仓.一般社会情景中风险认知的实验研究 [J].心理科学,1998,21(4):315-318.

[16] 谢晓非,徐联仓.公众风险认知调查 [J].心理科学,2002,25(6):723-724.

[17] Slovic P.Infoming and Educating the Public About Risk[J].Risk Analysis.1986.6(4):403-415.

[18] Sirgy M J.Using Self- Congruity and Ideal Congruity to Predict Purchase Motivation[J].Journal of Business Research,1985,13(3):195-206.