中国古代律学及其文化意义初探

樊凯华,韦中燊,刘树勇*

(1.首都师范大学物理系,北京100048;2.北京大兴区教育局,北京102600)

古有六艺:“礼、乐、射、御、书、数.”所谓乐,就是音乐.音乐在中华民族的发展史上有着悠久的历史,并被放在了一个十分重要的位置上.孔子曰:“礼云礼云,玉帛云乎哉!乐云乐云,钟鼓云乎哉!”(《论语·阳货》)玉帛是表达礼节的物品,钟鼓是表达音乐的器物.但是礼乐是不能停留在器物的层面上的,它也有其自身的制度和精神等内在的东西.因此,人们在考虑到音乐的听觉效果与实际演奏的便捷之后,开始探讨一些产生乐音的法则或规律,于是便产生了律学.本文从中国古代的律学中探讨其和谐性的追求及律学与艺术、科学的关系等等.

1 中国古代律学的形成

中国古代律学产生于什么年代?又是如何产生的?这是很值得我们研究的一些问题.

近几十年的考古发现,为我们能够得知中国古代律学的产生年代提供了一些有意义的证据.河南舞阳县贾湖村发现的16支骨笛是公元前6000年以前的文化遗存.贾湖骨笛中有一支保存完整,经过测音后,其结果表明,该笛或者为筒音角音的清商六声音阶,其六声为角、徵、羽、闰、宫、商,相当于今天的 mi、sol、la、bsi、do、re;或者是筒音宫音的下徵调七声音阶,其七声为宫、商、角、和、徵、羽、变宫,相当于今天的do、re、mi、fa、sol、la、si.后者正是周秦时代中国传统的新音阶.从这一考古发现可以看出,中国人在公元前6世纪已有了七声音阶——至少是在实践中.当然,如果仅此一例,的确是还不足以证明什么的,所以,也可以先暂且将贾湖骨笛看作是上古时代人具有偶然性的智慧大爆发的产物,只把它作为在科学史上追寻中国古代的音程和音阶概念起源时的一个参考.事实上,从贾湖骨笛发明的时候起到春秋时期为止,中国古代已发明创造了许多不同种类的乐器.

由于竹木制成的乐器以及弦线在地下极为容易腐烂,只有陶制的埙、石制的磬、青铜铸造的钟,可以为我们提供大量有用线索或佐证.

河姆渡遗址的陶埙只有一个吹孔,是目前所知的最早的埙.半坡遗址的埙,已经有了一个音孔,开闭该音孔可以发出小三度的两个音,而这两个音在商周的乐器中是普遍存在的.夏、商初,埙发展到三个音孔,可以发出四声、五声的音.甘肃玉门火烧沟文化遗址出土的陶埙可以发出四个乐音,构成宫——角——徵——羽四声音列.在山西夏县和襄汾陶寺两地出土的夏代石磬,以及河南出土的商代虎纹大石磬,是绝对音高产生的证明,它们表明了夏商人已经有了绝对音高的概念.河南辉县琉璃阁出土的两个五音孔陶埙,都能够吹出十一个高度不同的音,而且两者发音一致;安阳小屯妇好墓出土的五音孔陶埙、殷墟侯家庄出土的五音孔骨埙也都有类似的乐律特点,这一切表明半音和绝对音高的观念在殷商时代已经相当明确了.

再看看早期编钟的音律特性.殷商时期,编钟大多数为三件一组,它们的音程和音阶形式与同时期的陶埙有许多相同之处.西周中晚期的编钟已出现了八件组,它们的中鼓部与侧鼓部的音程已大致接近纯律大三度或小三度.编钟在西周时期产生了双音钟.河南淅川下寿一号楚墓出土的纽形编钟大约铸于公元前671—前656年间.经过测音表明,该组编钟音高从 D5到G7,音域跨两个半八度.仅取中鼓音就可以组成徵、羽、宫、商、角五声徵调式结构,加上侧鼓音可组成徵、羽、变宫、宫、商、角、变徵七声徵调式音阶.山西侯马出土的一套铸于春秋时期的编钟,其前五个音正好就是徵、羽、宫、商、角五声.

以上所提到的是一些乐器的实物证据,这些证据说明在当时中国古代的先民至少已经在实践中有了明确的一些律学的概念.我们还可从古代典籍中寻找有关律学的证明.《管子·地员》大约是战国时期的作品,其中有一些有关音律计算的文字,而文字记载的科学成果应该在成书之前的春秋时期甚至更早就已经出现.当然,《管子·地员》并非古人专门研究音律问题的著作,文中提到“三分损益”是用来类比土壤和植物关系的问题.按照人们总是以一种熟悉的事物去类比另一种陌生的事物的这种惯例,可以推测三分损益法应该在此很早就出现了.此外,《周礼》中有:“太师掌六律,六同以合阴阳之声.”“皆文之以五声……宫、商、角、徵、羽”等记载.《礼记·礼运》中亦有“五声六律十二管旋相为宫”的记载.近代考古发掘出的秦简《律书》,它成书约在秦始皇初期或更早.书中记述了五声音阶、三分损益十二律的计算方法和计算数值.计算结果和顺序与传统的三分损益律完全一致.而关于十二律的全部名称最早的记载则见于《国语·周语下》.《吕氏春秋》中对十二律的关系进行了叙述,提到了“隔八相生法”,该书成书年代约在战国末期.

通过以上考证,可得一大致结论:从音乐实践中发现十二律与七声音阶,至迟在周武王伐纣 (前1066);从数学上完成三分损益律五声音阶的计算,至迟到春秋中叶(约前572—前542)或管子生活的年代 (?—前645);关于三分损益法的文字叙述较早简略见于《国语》,约公元前522年左右.这里得出的结论只是有关发明或发现的时间下限,至于上限,目前还不很清楚,有待进一步研究.

2 古代律学中的数理关系

律学中主要有三大律制,即纯律、三分损益律和十二平均律.这些律制在中国的发展,不仅有实践上的运用,更有相当精确的数值计算.

2.1 纯律

古代中国没有“纯律”一词,但在音乐实践中已运用了某些纯律音程.先秦采用的钟律已包含纯律大小三度,曾侯乙钟律是三分损益律与十二平均律的复合律制.尤其是古琴,它是直接应用纯律的重要范例.古琴上有十三个琴徽,用来确定音的位置.从十三徽在琴上的位置人们已经熟练地运用了纯律大三度、小三度和大六度等音程,而且很可能产生了纯律大音阶和小音阶,借此来谱写并演奏了纯律音阶的乐曲.

2.2 三分损益律

较详细的三分损益法的文字记载见于《管子》,书中写道:

凡将起五音,凡首,先诸一而三之,四开以合九九,以是生黄钟小素之首,以成宫.三分而益之以一,为百有八,为徵;不无有三分而去其乘,适足以是生商;有三分而复于其所,以是成羽;又三分去其乘,适足以是成角.

按照三分损益法和先“益”后“损”的步骤,分别得到弦长为 81(宫)、108(徵)、72(商)、96(羽)和 64(角).如果按照弦长从长到短,或者频率从低到高的排列,《管子》所载的五声音阶是:徵——羽——宫——商——角.除了先“益”后“损”的生律顺序,历史上也有先损后益而得五声的.《史记·律书》曰:

九九八十一以为宫,三分去一,五十四以为徵.三分益一,七十二以为商,三分去一,四十八以为羽,三分益一,六十四以为角.

按照弦长从长到短,或者频率从低到高的排列,这五声依次为宫、商、角、徵、羽.很显然,这五声是以宫调为最低音的,是为五声宫调式,而《管子》中的调式为五声徵调式.

以上所叙述的是从三分损益法生五声的数学计算过程.此外,以三分损益的方法,也可以推导出十二律的各个数值来,在这里就不赘叙了.

2.3 十二等程律

度本起于黄钟之长,即度法一尺.命平方一尺为黄钟之率.东西十寸为勾,自乘得百寸为勾幂;南北十寸为股,自乘得百寸为股幂;相共并得二百寸为弦幂.乃置弦幂为实,开平方法除之,得弦一尺四寸一分四厘二毫一丝三忽五微六纤二三七三零九五零四八八零一六八九,为方之斜,即圆之径,亦即蕤宾倍律之率;以勾十寸乘之,得平方积一百四十一寸四十二分一十三厘五十六毫……为实,开平方法除之,得一尺一寸八分九厘二毫零七忽一微……即南吕倍律之率;仍以勾十寸乘之,又以股十寸乘之,得立方积一千一百八十九寸二百零七分一百一十五厘零零二毫……为实,开立方法除之.盖十二律黄钟为始,应钟为终.终而复始、循环无端.此自然真理,由贞后元生、坤尽复来也.是故各律皆以黄钟正数十寸乘之为实,皆以应钟倍数十寸零五分九厘四毫六丝三忽零九纤……为法除之,即得其次律也.实有往而不返之理哉.

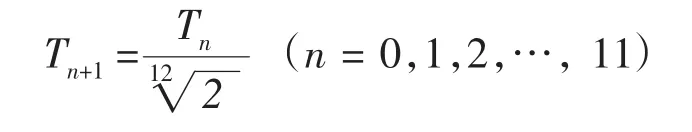

转换为现代数学的语言,朱载堉将表示八度音程的弦长2开平方,又开平方,再开立方,得到了2的12次方根的数值1.059463….这个值就是通常所说的半音,我国传统的说法叫做“应钟律数”.然后,将八度值2连续除以应钟律数,一共除12次,每次都可以得到相应的等程律中八度内十二个音的音高.因此,这个等程律实际上就是以为公比的等比数列,表达为数学式

当n=0,T1为黄钟;当n=1,T2为大吕;…是十二等程律的最简单的表达.

3 中国古代律学中的和谐美

中国古代律学的成就,除了丰富的实践和理论,以及其中包含的精湛的数理关系之外,还处处渗透着一种美感——和谐之美.

首先,是听觉效果上的和谐美.音乐在中国的传统文化中除了有宣化礼教的作用外,还有一个作用,就是给人以美的享受,而这种美则首先表现是将乐声在听觉效果上的和谐纯正.中国古代的纯律就是一种能够很好地体现这种和谐之美的律制.纯律的生律法是在三分损益法的基础上再增加一个纯律大三度(5/4)或纯律小三度(6/5)作为生律要素.这样,纯律生律法的比例因子除了3/2、4/3之外还有5/4、6/5,它们是除了2/1之外最简单的分数比.这样纯律能够给人更为悦耳,纯正的音感.而且,以纯律大三度(5/4)生律时,产生纯律大音阶c-f-g三个音构成正三和弦,它们的声音是完全和谐的.又以纯律小三度(6/5)生律,产生纯律小音阶,它的各个音与主音频率比度是简单的分数比,故纯律小音阶又被美名为自然小音阶.因此,纯律生律法确实是具有非凡的魅力的.除了在纯律中渗透了这种听觉效果上的和谐之外,在其他律制中亦有这方面的考虑,不过在追求程度上并没有纯律这样高.

其次,是追求听觉效果的纯正与实际演奏的便捷之间的和谐美.简言之,即耳和手的协调性上的和谐美.这一点可以从人们对旋宫转调的追求到十二等程律的发明的这样一个过程中看出来.三分损益的方法可以生成十二律,但由此生成的十二律并不能自然地实现返宫的目的.实际的操作中,在仲吕律上再上生一次,所得到的黄钟律比起始黄钟律有23.46音分的音差 (最大音差).而这个音差的存在,自然就是一种不和谐的表现,而且也确实是在某种程度上影响到听觉效果.因此,为了消除这个不和谐的“最大音差”,即为了顺利地“返宫”,许多律学家首先想到的是增加律的个数,使最大音差缩小.于是,汉代的京房在十二律的基础上,继续按照三分损益的方法,一直算下去,直到六十律,此时音差值已经被缩小到3.61音分.南朝刘宋时期的钱乐之,南朝梁时的沈重等人又在京房六十律的基础上,一直推演到三百六十律,他们把最大音差缩小到1.83音分,而人的耳朵对于2音分以下的音差是绝对听不出来的.这样一来,表面上听觉效果的要求是被满足了,但事实上,不管是六十律还是三百六十律,在操作上都是不切实际的.律的个数过多,既不利于器乐的制作,也不利于曲谱的编写,更不利于实际的演奏.为了解决这一矛盾,后来的律学家们就开始在这方面进行了大量的探索.隋代的万宝长化繁为简,从三百六十律中选出一百四十四律,并终于达到了旋宫的要求;但一百四十四律毕竟还是太多,于是隋代的祖孝孙只从三百六十律中选出能够旋宫返调的十二律,做到完全八度相和.到了这里,似乎听觉效果和实际操作的便捷的矛盾已经解决,其实不然.因为,祖孝孙的十二律是从三百六十律中挑选出来的,本身没有一定的规律,不能用最简洁的数学形式表达出来.于是,朱载在吸收了前人成就的基础上,发明了十二等程律.这十二律既满足了返宫的要求,达到了听觉效果的纯正,又能用一个非常简单的等比数列的形式描述出这十二个律之间的关系,从达到了实际操作的便捷,当然,也就是实现了听觉效果的纯正与实际演奏的便捷这两者之间的和谐.

4 律学体现了科学与艺术的辩证关系

在某种意义上讲,律学是音乐艺术的基础,并与古代的礼乐文化有着密切的联系,而礼乐文化则又与社会的发展和民族的兴衰联系着.从孔子的教育来看,颜回在问及治国方法时,孔子避而不答,却大谈个人的精神修养.他指出:“兴于《诗》,立于礼,成于乐.”(《论语·泰伯》)可见,只有掌握了乐才算得到完整的学问.钱穆为此讲道:“八音之节,可以善人之性情,而荡涤其邪秽,消融其渣滓.学者之所以至于义精仁熟而和顺于道德者,每于乐得之.是学之成也.”孔子不但要求学生重视礼乐的学习,以完善其人格,而且也在欣赏音乐时表现出了由衷的喜悦.他曾感叹道:“师挚之始,《关雎》之乱,洋洋乎盈耳哉!”(《论语·泰伯》)这里的“挚”是鲁国的乐师,“乱”指乐之终.由于挚的高超技艺,其中的歌唱和瑟笙演奏得非常条理有秩,因此“洋洋乎盈耳”,得到了极大的享受.此外,孔子对音乐也很内行,有孔子“闻韶乐,三月不知肉味”的情景,说明孔子对音乐是痴迷的,且追慕古风,以畅情怀.

律学的形成和完善,首先是出于音乐上的追求,出于对和谐美的追求.因此,在这个层次上讲,律学是具有艺术的成份的.而从自然科学的角度来看,律学又是物理学中声学分支的一个部分,它研究的对象也是自然界中客观事物的规律——有关声音的某些规律.因此,在中国古代律学的发展过程中,又体现了科学和艺术这两者之间的相互关系.首先,理解科学需要艺术,而欣赏艺术也需要科学.科学和艺术之间有着某种辩证的统一关系.律学中就体现了这样的一种关系.当从声学角度去研究和探讨律学的问题时,就不能不考虑到它的和谐美;反过来,当从艺术的角度去欣赏律学成就时,也就不能不提到它在物理学上的地位,否则就无法体现出它的美来.其次,艺术中,也需要技术上的支持.艺术中的工具是随着科学技术的进步而被不断地改进或是能够被制造出来的.艺术本身也有促进科学的形成和发展的因素.人们出于对音乐的完美性的追求而促进了对律学问题的不断深入研究,从而促使了律学这门学科的发展和完善.

正是儒家的礼乐文化的传播,中国始有礼仪之邦的美称.儒生都讲究情操的高尚,人格的完美,言行的文雅,谦谦君子、彬彬有礼,表达了人与人之间的美好感情,引导人们达到一种崇高的精神境界.

[1]刘树勇.中国古代物理学史[M].北京:首都师范大学出版社,1998.

[2]庄元.当代中国乐律学研究述要[J].武汉音乐学院学报,2005(3):75-79.

[3]成国雄.礼乐文化的历史作用与现代价值探析[J].湖南科技学院学报,2008,29(7):5-7.

[4]杜景丽.朱载堉与十二平均律[J].焦作大学学报,2005,19(3):15-17.

[5]王怡.三分损益法—中国古代最早确定乐音数学规律的方法[J].山西大同大学学报:自然科学版,2007,23(5):92-96.

- 山西大同大学学报(自然科学版)的其它文章

- 具有阶段结构和捕食者扩散的捕食系统研究