基于生态足迹模型的汉源县可持续发展动态分析

何淑勤,宫渊波,郑子成,雷文文,李贤伟

(1.四川农业大学 林学院,四川 雅安625014;2.四川农业大学 资源环境学院,四川 雅安 625014)

可持续发展是当前学术研究的热点,对可持续程度的量化评价是可持续发展研究的重要内容。生态足迹分析,就是一种根据人类社会对自然资源的依赖性来定量测度区域可持续发展状态的新理论与方法[1]。生态足迹是由加拿大生态经济学家 Willam-Rees等[2]在1992年提出的,通过估算维持人类的自然资源消费和同化人类产生的废弃物所需要的生物生产性土地面积大小,并与给定人口区域的生态承载力进行比较,来衡量区域的可持续发展。随后,该模型在我国得到了一定的应用[3-10],但多集中于大尺度的区域,对小尺度的单个县域研究较少[11]。汉源县山高坡陡,地表破碎,中低山植被稀疏,河沟短促狭窄,河床河岸陡峻。由于受地形、地质、水文、气象、植被等自然因素和人们过度开发经营的影响,水土流失十分严重。近年来,天然林保护工程和退耕还林工程的实施,有力地推进了汉源县生态经济的迅速发展。但随着人口的增加以及人为活动的作用,区域生态环境及生态系统造成的压力不断变化。因此,本文拟将生态足迹的理论与方法引入到县域尺度生态系统中,对汉源县近5 a的生态足迹和生态承载力分别进行了动态分析,以县域尺度生态足迹定量表示当地的经济活动对自然生态系统造成的压力及其程度,以便服务于该县的生态环境建设。

1 研究区域概况

汉源县位于大渡河中游,四川省雅安市西南部,地处东经102°16′-103°01′,北纬29°05′-29°43′。东邻乐山市金口河区和眉山市的洪雅县,南连凉山彝族自治州的甘洛县,西靠甘孜藏族自治州的泸定县和雅安的石棉县。全境东西长71.45 km,南北宽70.1 km,幅员面积2 382 km2。该县属川西南亚热带气候区,光热资源丰富,日照充分,气候温和。年平均气温17.9℃,年降水量730.8 mm。全县有8个镇,6个办事处,45个乡,2007年末总人口349 931人[12]。2007年底,耕地面积为24 982.03 hm2,林地面积为162 222.85 hm2,草地面积为1 607.3 hm2,水域面积为5 445.5 hm2,建筑用地面积为2 969.4 hm2。农业产值58 002万元,林业产值3 997万元。

2 研究方法

本文采用生态足迹理论及其计算方法对研究区的可持续发展现状进行动态分析,生态足迹分析的重点是生态足迹需求和供给。在对研究区进行分析时,生物生产性土地主要考虑如下6种类型:化石燃料土地、耕地、林地、草地、建筑用地和水域[13]。

2.1 均衡因子与产量因子

在分析可持续发展现状时,需要引入均衡因子和产量因子,将资源供给和消耗统一到全球一致的面积指标层面上,从而使可持续发展的衡量具有真正的区域可比性[6]。均衡因子可消除不同土地类型土地生产力之间的差异;产量因子可消除不同地区相同土地类型土地生产力之间的差异。本文所采用的均衡因子分别为:化石能源地1.14、建筑用地2.82、耕地2.82、牧草地0.54、林地1.10及水域0.20;产量因子分别为:建筑用地1.66、耕地1.19、牧草地0.74、林地0.11及水域1.00[14]。

2.2 生态足迹

生态足迹是指在一定的人口和经济规模条件下维持资源消费和废弃物吸收所必需的生物生产性土地面积。生态足迹需求分为生物资源消费生态足迹需求和能源消费生态足迹需求。在计算生物资源净消费生态足迹需求时,需要经过均衡因子折算。计算模型为:式中:EF——区域总生态足迹;ef——区域人均生态足迹;ci——i种商品的人均净消费量;pi——i种商品平均生产能力;aai——i种商品折算的生物生产性土地面积;ri——i种商品折算对应土地类型的均衡因子;i——消费商品和投入的类型。

在计算能源净消费生态足迹需求时,已经是标准土地,因此在计算时,既无需均衡因子,也无需产量因子折算[15]。计算模型为

2.3 生态承载力

生态承载力是指区域能够提供给人类的生物生产性土地面积总和,即生态足迹供给能力。在计算生态足迹供给时,由具体地类折算应同时乘均衡因子和产量因子。计算模型为

式中:EC——区域总生态承载力;ec——区域人均生态承载力;aj——人均生物生产面积;yj——产量因子;rj——均衡因子。

世界环境与发展委员会(WCED)的报告《我们共同的未来》指出,人类应将12%的生物生产性土地面积用于生物多样性的保护。因此,在计算生态承载力时,应从总数中扣除这一部分。

2.4 生态赤字或盈余

一个地区的生态承载力小于生态足迹时,出现生态赤字。其大小等于生态承载力减去生态足迹产生的差额;生态承载力大于生态足迹时,则产生生态盈余。其大小等于生态承载力减去生态足迹产生的余数[16]。

3 结果与分析

根据《雅安年鉴(2004-2008)》[12],采用本文所述研究方法,计算汉源县2003-2007年的生态足迹与生态承载力。

3.1 生态足迹需求分析

从表1可以看出,汉源县人均生态足迹呈逐年上升趋势,5 a间增加了0.173 8 hm2,年均增长3.48%。说明消费各种生物产品、农业资源和服务的绝对数量相应增加,对生态系统的压力越来越大,不利于汉源县的可持续发展。

从生态足迹结构来看,在生态生产性土地中,耕地的生态占用最大。5 a中虽然略微有所下降,但仍然分别占到人均生态足迹的62.21%,55.66%,53.33%,53.73%和50.96%。其次为化石能源用地、草地和林地,建筑用地、水域对生态足迹的贡献率较低,说明汉源县经济的发展是典型的以农为主的发展模式,人民生产生活需求仍以农产品为主,主要依赖的土地资源是耕地。

表1 汉源县近5 a生态足迹动态 hm2/人

2003-2007年,草地、林地、化石能源用地足迹都呈现出增加的趋势。其中,化石燃料用地足迹增长最快,主要是因近年来尤其是2007年工业产品的市场价格飚升刺激生产所致;草地需求增长说明对高档生物性消费需求量增加;耕地、建筑用地足迹增长相对较小,这与汉源县近年的移民有关系。从以上分析可知,汉源县耕地和化石燃料用地足迹所占比例比较大,共占到总生态足迹的73.44%。这说明该地区主要依靠消耗本地的自然资源来维持区域的发展,从而加重了土地的承载压力。

3.2 生态承载力分析

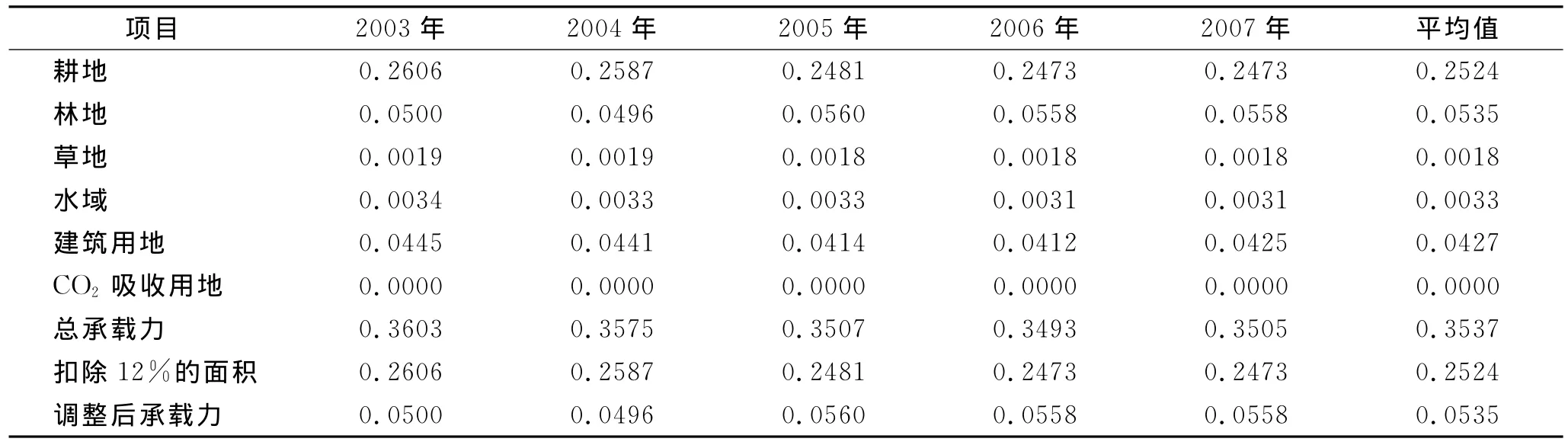

汉源县2003-2007年的平均总承载力为0.353 7 hm2/人(表2),扣除用于保护生物多样性12%的面积,则人均可利用生态承载力仅剩下0.311 2hm2,仅为生态足迹需求的近1/3。从表2可以看出,2003-2007年,只有林地足迹供给呈现出增加趋势,其增长率为10.93%。林地、草地足迹供给大幅度增加与汉源县近5 a来退耕还林、还草直接相关。耕地、水域、建筑用地则呈现减少趋势但幅度不大,年均减少率分别为1.05%,1.54%,0.94%。耕地供给减少是由于退耕还林、还草导致耕地面积减少,以及水土流失等原因所致;人均水域供给减少与汉源县人口增加及生态环境的变化有关,而建筑面积的减少与汉源县移民有很大关系。

另外,从总体上来看,近5 a来汉源县的生态足迹总供给略有下降,但降幅不大,5 a来下降了2.71%。这与当地快速增长的生态足迹需求极不相称。

表2 汉源县近5 a生态承载力动态 hm2/人

从生态承载力结构来看,耕地供给所占比例最大,为81.09%;其次为建筑用地、林地,两者分别占13.73%,17.17%;草地和水域供给很小,仅占1.64%;由于没有专门用于吸收CO2的土地,所以CO2吸收用地供给为零。汉源县的生态足迹供给比较少,而且主要以耕地为主,结构比较单一。

3.3 生态赤字分析及动因

5 a来,汉源县各年生态承载力变化不大,仅降低了0.008 6 hm2/人。2007年的生态承载力为0.308 5 hm2/人;而生态足迹则呈现出明显的增加趋势,2007年的生态足迹为0.956 7 hm2/人,比2002年增加了0.173 8 hm2/人,年均增长率为4.76%。从表3可以看出,5 a间平均赤字0.513 hm2,历年人均生态赤字分别为:0.422 6,0.479 6,0.535 1,0.606 2 hm2,增加趋势非常明显,年均增长率为8.69%。

表3 汉源县人均生态足迹供需分析 hm2/人

上述分析可知,汉源县的生态足迹供需严重失衡,人类负荷超过了其生态容量,人地矛盾比较突出,说明汉源县的发展是以对自然资源的过度掠夺为代价的。从另外一个方面也可以反映出土地的供给能力不能适应经济发展对土地的需求。因此,汉源县的发展模式处于一种相对不可持续的状态。另外,与2007年全国人均生态承载力底线0.652 hm2/人相比,汉源县近5 a的生态足迹均超过了全国的人均生态承载力,因此,在国家尺度上汉源县经济社会也处于不可持续发展状态。汉源县的土地生态供给已不能满足经济发展和人们生活水平的需求,而且生态赤字也有进一步加大的趋势,土地利用处于一种不可持续的状态。该县高生态赤字存在的主要原因在于:高能源消耗、人口过于密集、对自然资源的过度开发和低效利用及农业生产条件改善滞后等。近年来,在水电开发上虽有一定进展,但在矿产资源开采、化石能源消耗方面数量较高。虽全县总人口密度146人/km2,但由于一些区域生态环境脆弱,导致局部人口密度大;此外,全县有17个少数民族,人口占总人口的60.2%,生态环境意识薄弱,人为破坏作用加剧,是造成高生态赤字的主要原因。

4 结论及建议

要想减少生态赤字,实现可持续发展,同时不降低人们的生活水平,除通过实行计划生育控制人口增长、坚持最严格的耕地保护制度外,还可以考虑如下对策:

(1)高效利用现有资源存量,建立资源节约型的社会生产和消费体系。汉源县要减少生态赤字,势必要高效利用现有资源存量,建立高效节约的社会生产体系,鼓励发展循环经济,提高能源利用效率。同时,要进行广泛的生态文化宣传,增强人们的节约意识,引导其生态消费。

(2)开发水电能源,节约能源消费。从资源利用的角度来看,化石能源用地平均占整个生态足迹的18.06%,仅次于草地和耕地。因此,若既要遏制能源生态足迹增长不断加快的势头,又要满足经济社会发展的需要,就必须调整能源结构,减少化石能源的份额,加大水电等可再生资源的比例。汉源县水能资源十分丰富,全县水资源总量407.75亿m3,水能理论蕴藏量35万k W,截至2007年已开发量仅56 105 k W[12]。因此,充分挖掘自身的水资源潜力,大力发展水电能源是降低生态赤字的一条有效途径。

(3)改善农业生产条件,发展高效生态农业。汉源县地处亚热带,气候温和、湿润,年平均气温17.9℃,年平均降水量730.8 mm,水热同季,农业生产环境具有多宜性,生物生长量大、发育快、成熟早,农作物可种两至三季。目前,汉源县2/3以上耕地为中低产耕地,1/2以上耕地无灌溉条件,单位面积平均产量仅为生产潜力的1/2左右。因此,通过改善水利设施等农业生产条件,改造中低产田,推广先进农业技术,发展高效生态农业,以提高土地的产出效率,以减少生态赤字。

[1]翟胜,梁银丽,王巨媛.生态足迹模型研究进展[J].西北植物学报,2005,25(1):200-204.

[2]Ree W E.Ecological footprint and appropriated carrying capacity:what urban economics leaves out[J].Environment and Urbanization,1992,4(2):196-210.

[3]李明月,江华.生态足迹分析模型的假设条件缺陷及应用偏差[J].农业现代化研究,2005,26(1):6-9.

[4]黎瑞波,蒋菊生.生态足迹分析模型及其研究现状[J].华南热带农业大学学报,2004(2):12-15.

[5]徐中民,张志强,程国栋.甘肃省1998年生态足迹计算与分析[J].地理学报,2000,55(5):607-616.

[6]杨开忠,杨咏,陈洁,等.生态足迹分析理论与方法[J].地球科学进展,2000,15(6):630-636.

[7]徐中民,程国栋.生态足迹方法:可持续定量研究的新方法[J].生态学报,2002,22(9):1484-1493.

[8]黄青,任志远,王晓峰.黄土高原地区生态足迹研究[J].国土与自然资源研究,2003(2):57-58.

[9]陈东景,徐中民,程国栋,等.中国西北地区的生态足迹[J].冰川冻土,2001,23(2):164-169.

[10]陶明娟,赵军.兰州市2002年可持续发展状况的生态足迹分析[J].云南地理环境研究,2005,17(2):52-54.

[11]任茜,樊宏.初探生态足迹在县级城市中的运用:以四川省都江堰市为例[J].生态环境与旅游开发,2005,3(3):79-82.

[12]雅安市人民政府.雅安年鉴(2004-2008)[M].成都:四川科学技术出版社,2006.

[13]徐中民,程国栋,张志强,等.生态足迹方法:可持续研究的新方法:以张掖地区l995年的生态足迹为例[J].生态学报,2001,2l(9):1484-1493.

[14]Waekernagel M J,Yount D.The ecological footprint:an indictor of progress toward regional sustainability[J].Environmental Monitoring and Assessment,1998,51:511-529.

[15]李金平,王志石.澳门2001年生态足迹分析[J].自然资源学报,2003,18(2):197-203.

[16]刘自娟,张文秀,戎晓红.四川省的生态足迹计算与分析[J].中国水土保持,2006(2):26-28.