近20年来陕西中部地区主要农作物生育期变化趋势分析

蒋 冲,王 飞,2,穆兴民,2,焦 俏

(1.西北农林科技大学 资源环境学院,陕西 杨凌712100;2.中国科学院 水利部 水土保持研究所,陕西 杨凌 712100)

由于全球气候变暖引起的气温、降水、日照等气候要素变化,对农业生态环境以及作物生长发育和产量形成已经产生了不同影响,国内外许多学者在气候变化对农业生产的影响方面做了大量卓有成效的工作[1-4]。这些研究多集中在气候变暖对作物种植区域界限和物候的变化以及对农业生态环境的影响等方面[5-8],对作物生育期的影响也多从温度变化的角度去研究[9],但针对我国主要作物之一的冬小麦和夏玉米生育期的研究还很少[10]。陕西中部地区属于中国最大麦区——黄淮冬麦区的西末端,三面与四大麦区(北部冬麦区、西北春麦区、西南冬麦区、长江中下游冬麦区)环绕毗邻,作为我国重要的优质商品粮生产基地[11],该地区对于陕西省乃至全国的粮食供应起到举足轻重的作用。因此在气候变化背景下分析陕西中部地区冬小麦、夏玉米生育期的变化趋势,了解气候变化对主要农作物生长发育的影响,对于趋利避害,充分合理地利用气候资源,对农业生产提出准确及时的指导建议,进而提高冬小麦的产量和品质,增加农民收入具有重要意义。

1 研究区概况

研究区位于陕西省中部粮食主产区,包括关中平原(渭河谷地和秦岭山前冲洪积平原)和渭北旱塬区,包括西安、铜川、宝鸡、咸阳、渭南5个省辖地级市共52个县(市、区)。该区属半干旱半湿润季风气候,南邻秦岭,北傍东西走向的北山(北灵山、药王山、黄龙山等)和沟壑纵横、梁峁交错的黄土高原;东临黄河,与晋南盆地直至华北平原相望;西出宝鸡,与绵延起伏的西北山地相接,加之区域内常发多变的小气候,使得该地区成为我国五大麦区多种类型小麦种植利用的过渡区域[12]。渭河从关中中间偏南自西向东贯通,渭河与秦岭之间,形成了俗称关中川道灌区小麦种植带;渭河与北山之间,形成了俗称关中平原灌区小麦种植带;由东西绵延的北山、台塬、沟坡、梁峁等地貌组成的丘陵带,成为俗称渭北旱塬区的小麦种植带[12]。该地区属中国西北黄土高原区域,土壤主要为黄土母质,以土分布最广,土层深厚,中壤质地,通透性好,保水保肥能力强[12-13]。因此该地区为作物的遗传、育种、栽培、生态等各类研究提供了人力难以设定的多种考察因素、自然条件和试验环境,为多种作物资源的引进利用和组织生产提供了广阔天地。

2 资料与方法

2.1 资料选取

本文所采用的数据来源于中国气象局气象数据共享网的《中国农作物生长发育和农田土壤湿度旬值数据集》。该数据集包含了1991年9月至2010年12月间中国778个农业气象站逐旬观测记录的农作物生长发育状况报告,具体内容包括:作物名称、发育期名称、发育期日期、发育程度、发育期距平、植株高度、生长状况、植株密度、积温距平、干土层厚度、不同深度的土壤相对湿度。在综合考虑了陕西省中部地区农业气象观测站点的地理分布和作物生育期观测资料的连续性及完整性的基础上,选取该地区的大荔、临潼、咸阳、凤翔、武功、韩城、永寿、蒲城共8个台站的作物生育期资料。冬小麦观测资料为韩城、凤翔、永寿、蒲城、临潼、咸阳、武功7个站点的历年主要生育期资料,因为大荔站冬小麦观测记录缺失严重,所以不予采用。以上站点的生育期资料主要包括冬小麦历年播种、出苗、分蘖、越冬、返青、拔节、抽穗、乳熟、成熟的生育日期以及播种-出苗、出苗-分蘖、分蘖-越冬、越冬-返青、返青-拔节、拔节-抽穗、抽穗-乳熟、乳熟-成熟、播种-越冬、播种-成熟各个重要生育阶段的持续天数等;夏玉米的观测资料为大荔、临潼、咸阳、武功、凤翔5个站点的历年主要生育期资料,因为渭南站观测记录缺失严重,所以不予采用,其它站点没有夏玉米生育期观测资料。夏玉米生育期观测资料主要包括播种、三叶、七叶、拔节、乳熟、成熟的生育日期(因为以上各站点的出苗、抽穗、抽雄期观测资料缺失较多,所以不列入统计)以及播种-三叶、三叶-七叶、七叶-拔节、拔节-乳熟、乳熟-成熟、播种-成熟等各个重要生育阶段的持续天数。冬小麦和夏玉米的生育期观测资料年代序列均为1992-2010年,观测资料缺失年份利用多年均值替代。需要说明的是,小麦和玉米作为陕西中部地区主要粮食作物,多年来更新换代较为频繁。小麦方面该地区从20世纪90年代至今陆续推广了小堰6号、晋麦33号、晋麦47号、小堰22号、西农2611、西农979等品种,当前主栽品种为小堰22号、西农979和西农88号[11,14]。玉米方面以郑单958、浚单20号为主[13-14]。

2.2 资料处理

将冬小麦和夏玉米的各个台站相同的生育期记录平均后得到陕西中部地区生育期的平均值,利用一元线性回归方程分析每个生育期持续时间随年代变化的趋势。根据不同台站不同作物生育期的起止日期和时间间隔,分别统计生育期内各个生育阶段的持续天数。为了确定回归方程是否达到显著水平,利用时间与要素变量之间的相关系数对变化趋势进行显著性检验。一般情况下,相关系数的检验,是在给定的置信水平下,通过查相关系数检验的临界值表来完成的。考虑到对于一元线性回归分析,T检验、F检验和R检验是等价的,本文采用R检验的方法。需要说明的是由于冬小麦为跨年度生产的粮食作物,为方便起见,将冬小麦播种年度作为整个小麦生育年度。此外,对于农作物的观测是在不漏测不迟测的前提下,根据不同发育期出现的规律确定。一般从发育期始期前开始一直到发育期末期,期间保持连续观测。进入发育期植株的百分率>10%为发育期始期,>50%为普遍期,>80%为末期。因为作物发育初始期较短不易测得,加之本数据集对于初始期缺测严重。故采取目前为多数研究所采取的普遍期作为各生育期标志。

3 结果与分析

3.1 冬小麦不同生育期持续天数的变化趋势分析

从表1可以看出,不同生育阶段持续天数随时间变化呈现出不同的变化趋势。7个观测站中分蘖-越冬、越冬-返青期并未呈现出比较明显的一致性趋势,其它各个生育阶段均呈现出比较明显的一致性变化趋势。播种-出苗阶段,除凤翔和咸阳站外,其余5个站点均表现出缩短趋势。减幅最大的是蒲城站,速度为-3.47 d/10 a,且该趋势显著性达到0.01水平。其次是临潼站,减速达到1.3 d/10 a,但趋势并不明显。出苗-分蘖期的变化趋势与播种-出苗期相反,整体呈延长趋势,7个站中有4个站延长,3个站缩短,趋势变化不一致且均未达到显著水平。

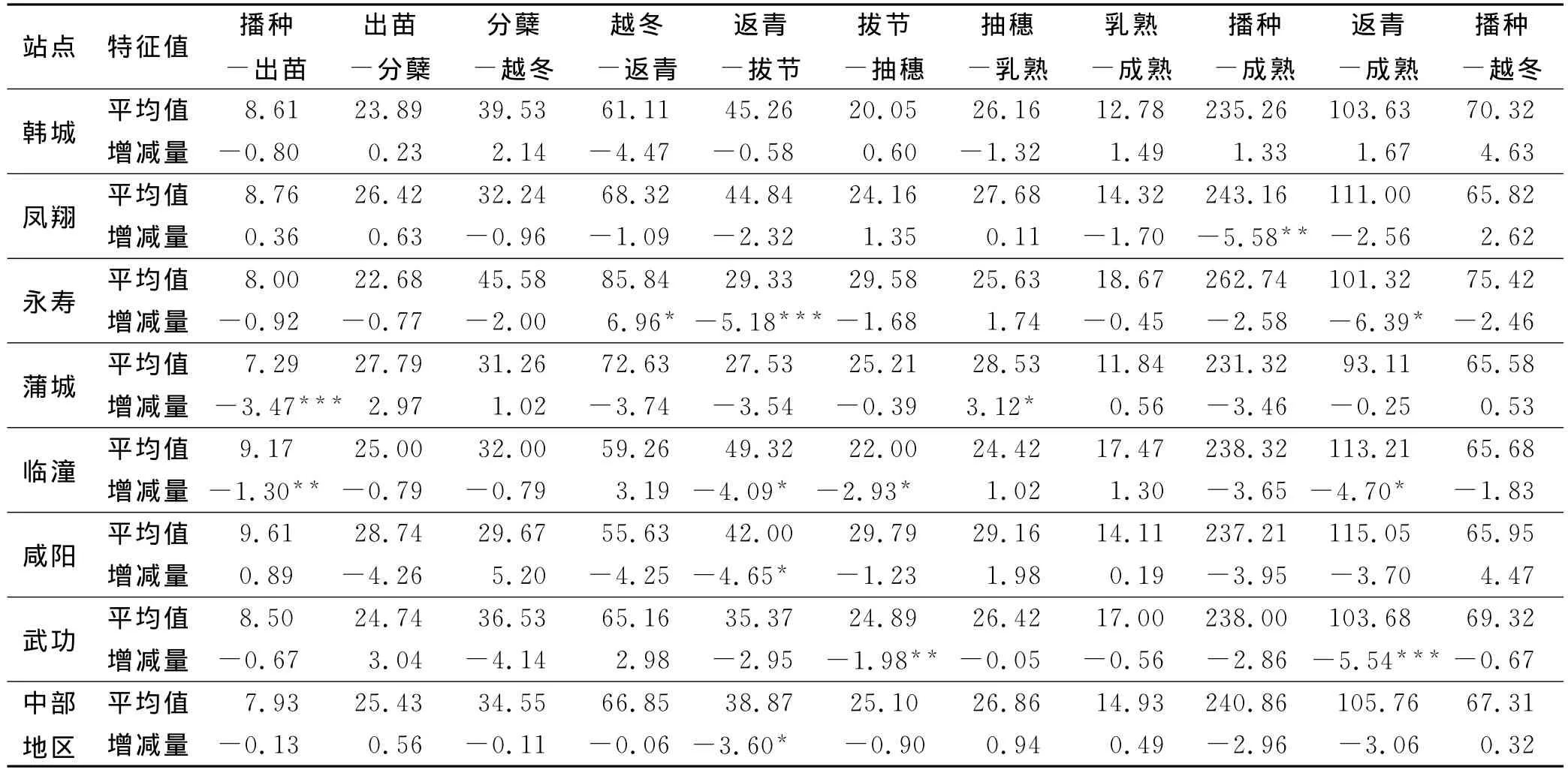

表1 冬小麦不同生育期持续日数及变化趋势

7个观测站点中,有4个站越冬期缩短,其余3个均呈现不同程度的延长趋势,其中减幅较大的是韩城、咸阳、蒲城站,速度分别为-4.47 d/10 a、-4.25 d/10 a和-3.74 d/10 a。呈现延长趋势的站点中永寿站增速较大,达到6.96 d/10 a。除临潼、武功和永寿站外,其余各观测站的播种-越冬期的持续天数都表现出增加的趋势,韩城站增幅最大,平均每10 a增加4.63 d,其次是咸阳站,增速为4.47 d/10 a。整个中部地区平均增幅为0.32 d/10 a,但增加并不明显。

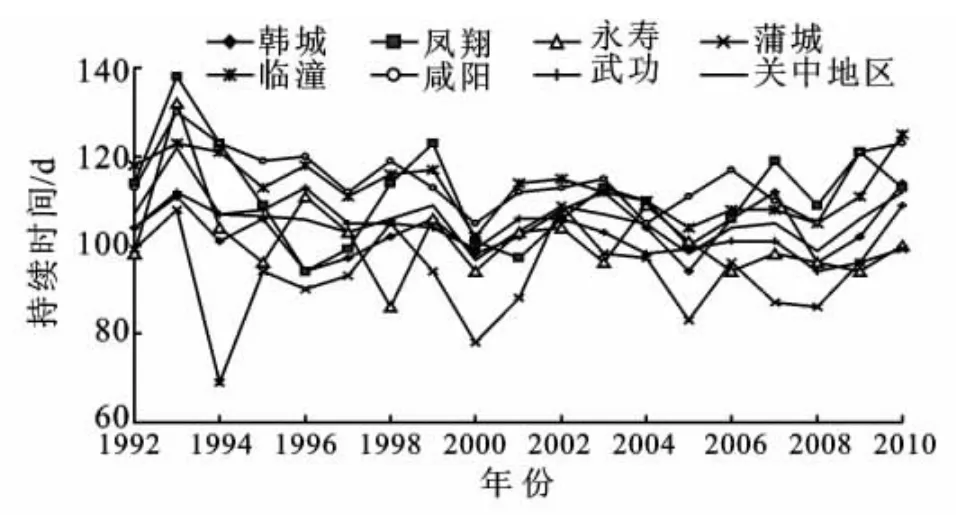

图1 研究区冬小麦返青一成熟期持续时间

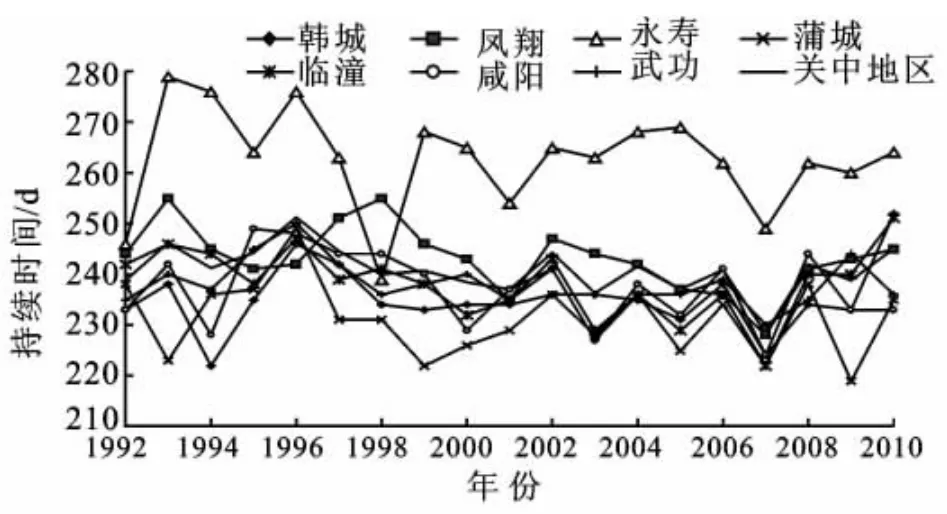

从返青到成熟期(图1),这一阶段生育期持续天数除韩城站外的所有站点均表现出缩短的趋势,其中减幅最大的是永寿站和武功站,平均每10 a分别减少6.39 d和5.54 d,整个中部地区减幅为3.06 d/10 a,但具体到各个站点则略有不同。这一阶段以返青到拔节期减少的程度最大,达到3.6 d/10 a,且通过0.1的置信度检验。返青-成熟期的其余各生育阶段即抽穗-乳熟、乳熟-成熟期的持续天数又表现出延长的趋势,中部地区平均增速分别为0.94 d/10 a和0.49 d/10 a。该地区除韩城站外其余各站冬小麦的全生育期在不断缩短,减幅最大的是凤翔站,平均每10 a减少5.58 d,7个站平均减少2.96 d/10 a(图2)。

图2 研究区冬小麦全生育期持续时间

3.2 夏玉米不同生育期持续天数的变化趋势分析

陕西中部5个观测站历年夏玉米各生育阶段持续天数统计结果见表2。不同生育期持续天数随时间变化呈现出不同的变化趋势。5个观测站中三叶-七叶、拔节-乳熟期并未呈现出比较明显的一致性的变化趋势,其它各个生育期则表现出一致性的变化趋势。

表2 夏玉米不同生育期持续日数及变化趋势

5个观测站中有3个站的三叶-七叶阶段呈现缩短趋势,减幅较大的是大荔和临潼站,分别为-4.7 d/10 a和-2.9 d/10 a,且均达到0.05显著性水平,整体平均减速为1.11 d/10 a。此外,拔节-乳熟期的变化在各个站点间也不一致。有3个站点呈现延长趋势,其余均缩短,增幅最大的是凤翔站,达到4.56 d/10 a。中部地区夏玉米播种-三叶、七叶-拔节、乳熟-成熟期的持续天数以及全生育期天数都表现出增加的趋势。除咸阳站外,其余站点的播种-三叶期的持续时间都有所延长,增幅最大的是大荔站,速度为3.91 d/10 a(α=0.05)。七叶-拔节期持续时间在所有站点都一致,均表现出延长趋势,其中以咸阳站的增速最大,达到1.84 d/10 a,整个中部地区平均达到0.85 d/10 a的增速。对于夏玉米的乳熟-成熟期持续时间延长的趋势更为明显,5个观测站均表现出不同程度的增加趋势,其中以临潼站的增速最大,达到10.63 d/10 a,咸阳站也达到了4.72 d/10 a,临潼站和咸阳站的延长趋势均通过了0.01水平的显著性检验,中部地区平均增速也达到3.96 d/10 a。

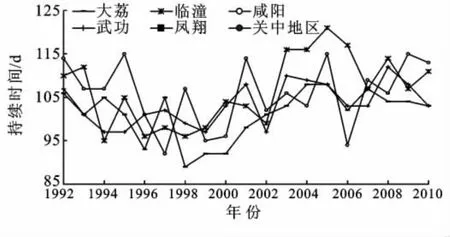

图3 研究区夏玉米全生育期持续时间

中部地区夏玉米的全生育期变化趋势也比较显著,呈现延长的趋势(α=0.05),增速较大的三个站点是临潼站、武功站和凤翔站,增速分别为7.05 d/10 a、4.30 d/10 a和5.61 d/10 a,且均达到比较显著水平(α=0.05),中部地区平均增速达到4.29 d/10 a(α=0.05)(图3)。

4 结论和讨论

4.1 冬小麦生育期变化

陕西中部7个观测站历年冬小麦不同生育阶段持续天数随时间变化呈现出不同的变化趋势。7个观测站中分蘖-越冬、越冬-返青期变化趋势不一致,其它各个生育阶段均呈现出比较明显的一致性的变化趋势,与王志伟[12]“西北地区陕西、新疆一带近20 a来(1984-2004)多个生育阶段变化趋势基本相同”的论述一致。陕西中部播种-出苗阶段,除凤翔和咸阳站外,其余5个站点均表现出缩短趋势,与王志伟[12]、孙芳[15]关于陕西省和西北地区冬小麦生育期变化的描述基本一致。出苗-分蘖期的变化趋势与播种-出苗期相反,整体呈延长趋势,7个站中有4个站延长,3个站缩短,趋势变化不一致且均未达到显著水平。

根据前人研究成果[1,3-6,12]在气候变暖背景下,冬季气温升高,小麦进入越冬期时间相对推迟,返青期提前,越冬期持续时间缩短,但这一规律在中部地区表现不明显。7个观测站点中,有4个站越冬期缩短,其余3个均呈现不同程度的延长趋势,整体变化趋势不显著,与他人论述[1,3-6,12]不一致。这可能是由于不同研究的研究尺度、时间跨度、数据来源、取舍原则、处理方法、站点选取不同造成的。也可能与本研究所选取的研究区域独特的气候特点、水热资源分布、栽培耕作管理措施、农业生产习惯、作物品种特性(如晚熟品种)有关[16-19],具体原因尚待深入分析。

7个站点中除临潼、武功和永寿站外,其余各观测站的播种-越冬期的持续天数都表现出增加的趋势,但增加并不明显。而从返青到成熟期,这一阶段生育期持续天数除韩城站外的所有站点均表现出缩短的趋势。该结论与王志伟[12]“西北地区的新疆、陕西一带近20多年来春、夏气温升高导致冬小麦返青以后发育进程加快,生育期缩短,成熟期普遍提前”的结论在趋势上基本一致。返青-成熟阶段以返青到拔节期减少的程度最大,达到3.6 d/10 a。这与冬、春季气温升高趋势相一致,但对冬小麦产量不利,因为返青期持续时间缩短,春季分蘖数减少,分蘖成穗率降低[4-5]。返青-成熟期的其余各生育阶段即抽穗-乳熟、乳熟-成熟期的持续天数表现出延长的趋势,有利于提高冬小麦千粒重,提高产量,与张强[21]的论述在趋势上基本一致。正因为如此,农业科技工作者一直致力于通过培育优质的冬小麦品种和改进栽培管理措施来延长抽穗到成熟期间的时间,如通过适时浇水施肥,喷施化学药剂等措施,也是人类通过改变冬小麦品种和栽培管理措施克服气候变暖不利影响的结果[9]。

4.2 夏玉米生育期变化

陕西中部5个观测站夏玉米不同生育期持续天数随时间变化呈现出不同的变化趋势。5个观测站中三叶-七叶、拔节-乳熟期并未呈现出比较明显的一致性的变化趋势,其它各个生育期则表现出一致性的变化趋势,与王志伟[12]、王润元[19]、张强[21]、刘德祥[22]关于西北地区和陕西省夏玉米生育期变化的论述基本一致。

拔节-乳熟期的变化在各个站点间也不一致,增幅最大的是凤翔站,达到4.56 d/10 a,与王春娟[17]“凤翔县近40 a来拔节期普遍提前,成熟期不断延后”的论述趋势上基本一致,但具体数值有出入,很可能由于数据时间跨度不同而造成的计算结果不同。陕西中部地区夏玉米播种-三叶、七叶-拔节、乳熟-成熟期的持续天数以及全生育期天数都表现出增加的趋势,与王志伟[12]有关西北地区陕西省近20 a来(1984-2004)夏玉米全生育期变化趋势的描述趋势上基本一致。

除咸阳站外,其余站点的播种-三叶期的持续时间都有所延长。七叶-拔节期持续时间在所有站点都是一致的,均表现出延长趋势,这一结论与王润元、张谋草、张强、刘德祥[19-22]的论述在趋势上基本一致。对于夏玉米的乳熟-成熟期持续时间延长的趋势则更为明显,5个观测站均表现出不同程度的增加趋势。该地区夏玉米的全生育期变化趋势也比较显著,呈现延长的趋势(α=0.05),与王志伟[12]、孙芳[15]的论述在趋势上基本一致。

从近20 a来陕西中部地区冬小麦和夏玉米生育期的变化趋势上看这两种作物的生育期存在一定程度的一致性变化规律,但具体到某一生育阶段的规律又具有明显的不一致性。笔者认为,本文部分结论与他人的研究结果不同的原因是多方面的。王志伟[12]、孙芳[15]、王润元[19]、张强[21]、刘德祥[22]等人的研究多集中于全国范围内或黄淮麦区、西北地区等大范围区域,所考虑到的对应区域的气候特点、水热资源分布、作物品种等因素也大多是宏观粗尺度的,并没有针对陕西中部地区独特的气候、水热分布、栽培耕作管理措施(前茬、施肥、播种、灌溉)、作物品种等特点进行具体分析,所得出的适用于某一区域宏观大范围的结论也未必能够准确客观地反映陕西中部地区作物生育期的变化。另外,由于数据所限,本研究只能分析1992-2010年间作物生育期的变化,站点数量和分布也明显有欠合理,而他人的研究[12,15-20]基本上都至少能保证20 a的时间跨度,站点分布上也更加均匀合理。以上提及的各种原因都有可能导致本文结论与他人研究结果有所出入。因此在全球气候变暖的背景下研究陕西中部地区农作物对气候变化等系列因素的响应及对策还有待深入。

致谢:中国科学院水利部水土保持研究所李锐研究员对本文提出了修改意见,特此致谢。

[1]王馥棠.近10年来中国气候变暖影响研究的若干进展[J].应用气象学报,2002,13(6):755-766.

[2]王石立,庄立伟,王馥棠.近20年气候变暖对东北农业生产水热条件影响的研究[J].应用气象学报,2003,14(2):152-164.

[3]张宇,王石立,王馥棠.气候变化对我国冬小麦发育及产量可能影响的模拟研究[J].应用气象学报,2000,11(3):264-270.

[4]雷水玲.全球气候变化对宁夏春小麦生长和产量的影响[J].中国农业气象,2001,22(2):33-36.

[5]张厚瑄.中国种植制度对全球气候变化响应的有关问题:Ⅰ.气候变化对我国种植制度的影响[J].中国农业气象,2000,21(1):10-14.

[6]张厚瑄.中国种植制度对全球气候变化响应的有关问题:Ⅱ.我国种植制度对气候变化响应的主要问题[J].中国农业气象,2000,21(2):11-14.

[7]马树庆.气候变化对东北粮食产量影响的研究及其适应性对策[J].气象学报,2000,11(3):264-270.

[8]王馥棠,赵宗慈,王石立,等.气候变化对农业生态的影响[M].北京:气象出版社,2003:45-53.

[9]车少静,智利辉,冯立辉.气候变暖对石家庄冬小麦主要生育期的影响及对策[J].中国农业气象,2005,26(3):180-183.

[10]霍治国,白月明,温民,等.华北地区不同干旱年型对棉花生长发育影响的试验研究[C]//华北农业干旱研究进展.北京:气象出版社,1997:43-51.

[11]于新智.陕西关中优质小麦种植区划初探[D].陕西杨凌:西北农林科技大学,2005.

[12]王志伟.西北地区农作物生长对气候变化的响应[D].陕西杨凌:西北农林科技大学,2008.

[13]段敏.陕西关中地区小麦玉米养分资源管理及其高产探索研究[D].陕西杨凌:西北农林科技大学,2010.

[14]农业部科教司推广处.农业部办公厅关于推介发布2010年农业主导品种和主推技术的通知[EQ/QL].[2010-03-17].http://www.farmers.org.cn/Article/Show Article.asp?ArticleID=36565.

[15]孙芳.我国主要作物对气候变化的敏感性和脆弱性研究[D].北京:中国农业科学院研究生院,2005.

[16]邓振镛,张强,黄蕾诺,等.全球气候增暖对甘肃农作物生长影响的研究进展[J].地球科学进展,2008,23(10):1070-1078.

[17]王春娟.气候变化对凤翔主要农作物生产的影响[J].现代农业,2008(8):12-18.

[18]李彤霄.气候变化对河南省冬小麦生育影响的研究[D].郑州:河南农业大学,2009.

[19]王润元,张强,王耀琳.西北干旱区玉米对气候变暖的响应[J].植物学报,2004,20(12):56-60.

[20]张谋草,段金省,李宗.气候变暖对黄土高原塬区农作物生长和气候生产力的影响[J].资源科学,2006,28(6):46-50.

[21]张强,邓振镛,赵映东.全球气候变化对我国西北地区农业的影响[J].生态学报,2008,28(3):1210-1218.

[22]刘德祥,董安祥,邓振镛.中国西北地区气候变暖对农业的影响[J].自然资源学报,2005,20(1):119-125.