抗萎协定方辨证施治慢性萎缩性胃炎200例

黄伟荣

(福建省晋江市中医院,福建 晋江 362200)

慢性萎缩性胃炎是消化科常见疑难病,笔者应用中医药抗萎协定方治疗200例患者,现报道如下。

1 资料和方法

1.1 一般资料

慢性萎缩性胃炎诊断标准[1]:西医诊断依据2000年全国慢性胃炎研讨会的内镜诊断标准,黏膜呈颗粒状,血管显露,色泽灰暗,皱襞细小。病理诊断有5种形态学变量要分级,即HP、慢性炎症、活动性、萎缩和肠化生,分成无、轻度、中度、重度4级。同时参考2003年大连全国慢性胃炎研讨会制订的内镜分级诊断标准,Ⅰ级为细颗粒,血管部分透见,单发灰色肠上皮化生结节;Ⅱ级为中等颗粒,血管连续均匀透见,多发灰色肠上皮化生结节;Ⅲ级为粗大颗粒,皱襞消失,血管达表层,弥漫灰色肠上皮化生结节。中医临床辨证依据慢性胃炎分型相关辨证要点[2],脾胃虚弱为胃脘胀满,舌边齿印,脉弱无力;胃络瘀阻为胃脘刺痛,舌晦暗或瘀斑,脉弦涩。中医临床胃镜辨证执行标准,脾胃虚弱为胃脘胀满,舌边齿印,舌苔腻,脉弱无力,胃黏膜相以白相为主,胃黏膜粗糙,颗粒状或结节状;胃络瘀阻为胃脘刺痛,舌晦暗或瘀斑,脉弦涩,胃黏膜相血管透见,色泽灰暗。

选取慢性萎缩性胃炎患者400例,随机均分为两组,均经胃镜及病理确诊为慢性萎缩性胃炎。治疗组200例,其中男120例,女80例;年龄最小26岁,最大78岁,平均38岁;慢性萎缩性胃炎Ⅰ级140例,慢性萎缩性胃炎Ⅱ级55例,慢性萎缩性胃炎Ⅲ级5例;病理诊断为轻度慢性萎缩性胃炎140例,中度慢性萎缩性胃炎59例,重度慢性萎缩性胃炎1例;伴有轻度肠腺化生44例,中度肠腺化生16例,重度肠腺化生1例;轻度不典型增生40例,中度不典型增生20例,重度不典型增生1例。对照组200例,其中男119例,女81例;年龄最小26岁,最大77岁,平均37岁;慢性萎缩性胃炎Ⅰ级139例,慢性萎缩性胃炎Ⅱ级56例,慢性萎缩性胃炎Ⅲ级5例;病理诊断为轻度慢性萎缩性胃炎141例,中度慢性萎缩性胃炎58例,重度慢性萎缩性胃炎1例;伴有轻度肠腺化生43例,中度肠腺化生15例,重度肠腺化生1例;轻度不典型增生41例,中度不典型增生21例,重度不典型增生1例。两组临床资料比较无统计学差异(P>0.05),具有可比性。

1.2 治疗方法

治疗组以中医辨证诊治,脾胃虚弱者,予抗萎健胃汤,组方为白花蛇舌草 6 g、生黄芪 10 g、佛手 10 g、枳实 10 g、党参 10 g、茯苓 10 g、麦芽10 g、生白术10 g;胃络瘀阻予抗萎活胃汤,组方为白花蛇舌草6 g、生黄芪 10 g、佛手 10 g、枳实 10 g、丹参 10 g、郁金 10 g、莪术 10 g、当归10 g。以上处方经本院制剂室制成本院协处方,每日1剂,连服90 d。对照组予吗丁啉10 mg口服,每天3次,连服90 d。

1.3 疗效评定

治疗3个月后进行疗效评定。显效:胃脘胀痛消失,胃镜病理示萎缩性胃炎由重度转中度,或中度转轻度,或轻度萎缩性胃炎转为浅表性胃炎,重度不典型增生、肠化转为中度,中度不典型增生、肠化转为轻度,轻度不典型增生、肠化转为消失,有贫血者血红蛋白上升2 g/g以上,肝功能、肾功能正常;有效:胃脘胀痛明显好转,胃镜病理示无明显改变,有贫血者血红蛋白上升1~2 g/g,肝功能、肾功能正常;无效:胃脘胀痛无变化,甚至加剧,胃黏膜病灶比原来范围扩大,胃镜病理示与原来比较程度加重,有贫血者贫血加重,无贫血者出现贫血,肝功能或肾功能出现异常改变。以前两者合计为总有效。

1.4 统计学处理

采用χ2检验。

2 结果

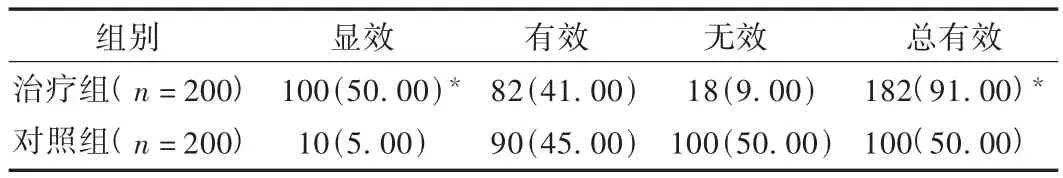

中医辨证标准化结果,治疗组脾胃虚弱120例(60.00%),胃络瘀阻80例(40.00%)。两组疗效比较见表1。

表1 两组临床疗效比较[例(%)]

3 讨论

本研究以西医内镜、病理的最新诊断标准为依据,将符合西医诊断标准的慢性萎缩性胃炎作为研究对象,通过中医临床特征辨证以及胃镜黏膜相的微观辨证,探索慢性萎缩性胃炎更加客观、更加深入、更加科学的辨证执行标准,这样的结果有利于慢性萎缩性胃炎辨证的标准化执行,有利于中医辨证研究更加统一,从而促进治疗方法的统一与规范,对于提高中医研究成果的价值有着极为重要的作用。

文中胃镜黏膜相的辨证是以中医的传统理论为依据,结合胃黏膜相的研究成果[3-4],得出胃黏膜粗糙,有颗粒或结节化生,白相为主,是脾胃虚弱的基本特征,多因脾胃虚弱、气血不充而失荣显白相,气虚湿结而显黏膜粗糙有结节化生或颗粒状;胃黏膜血管透见或色泽灰暗是胃络瘀阻的基本特征,多因气血瘀阻而血管显露或瘀滞不行而呈灰暗。抗萎健胃汤以健胃补气、解毒抗萎为治法,选用党参、茯苓、白术、黄芪健胃补气,黄芪还有抗肿瘤、促进癌前细胞凋亡的作用;白花蛇舌草也有抗肿瘤作用;佛手、枳实能调理胃气,改善胃肠功。全方合用,有恢复胃肠功能、抗萎缩、抗肿瘤之功效。抗萎活胃汤以活血理气、养血抗萎为治法,选用黄芪、佛手、枳实、当归、丹参、郁金,活血理气,改善胃循环为基础,合用蛇舌草、莪术,有助修复胃肠功能,并能抑制、杀伤肿瘤细胞,诱导细胞凋亡。本研究结果显示,二方在改善临床症状、逆转胃黏膜癌前病变的肠化生和不典型增生,促进萎缩腺体向好的方向转变具有明显优势。

综上,采用中医临床辨证及胃镜辨证相结合,选择应用中医药自制抗萎协定方治疗慢性萎缩性胃炎,疗效显著,值得推广。

[1]孟宪镛.实用消化病诊疗学[M].上海:世界图书出版社,2001:73.

[2]罗云坚,余绍源.消化科专病中医临床诊治[M].北京:人民卫生出版社,2001:63-64.

[3]王永炎.中医内科学[M].上海:上海科学技术出版社,2004:163-167.

[4]黄伟荣.慢性萎缩性胃炎的现代辨证新思路[J].福建中医药,2004,35(6):49.