浅谈大学生体育锻炼习惯形成的动机

杨隽 李晓武 郭晓军 南京邮电大学体育部 ,江苏 南京 210003

浅谈大学生体育锻炼习惯形成的动机

杨隽 李晓武 郭晓军 南京邮电大学体育部 ,江苏 南京 210003

本文采用问卷调查法、文献法、数理统计法等,就大学生体育锻炼习惯形成的动机,对南京市三所高等院校大学生进行了调查与分析。研究结果表明;获得乐趣,增强自身吸引力,与同伴交流是影响大学生体育锻炼习惯形成的主要动机因素。

大学生;体育锻炼;习惯

随着全民健身计划的开展,终身体育意识的提高,体育锻炼的重要性越来越得到人们的重视。众所周知,体育锻炼有益于人们的身心健康。有利于建立科学文明的生活方式。然而获得这些益处的前提是体育锻炼必须成为习惯,无论体育运动知识及技术有多么丰富和完善,离开了对锻炼的长期坚持,其带来的健身价值都可以忽略不计。

然而大量数据表明,大学生群体在接受了长达十几年学校体育教育之后,能够养成体育锻炼习惯、并坚持终身体育锻炼的人寥寥无几。有研究显示我国有规律性锻炼的大学生仅占13.2%,这个数字远远低于我国的香港、亚洲的韩国,以及与欧美发达国家间的差距则更大。高校体育教育是高等教育中的一个重要组成部分,是学生在学校系统体育学习的最后阶段,也是形成良好的终身健身意识和锻炼习惯的关键时期。大学生走上社会之后能否继续坚持体育锻炼,与他们在校期间是否养成了良好的体育锻炼习惯有密切联系。培养学生良好的体育锻炼意识,使他们养成终身锻炼身体的习惯,是使学生将来能够成为健康的社会公民的重要保证。体育锻炼习惯的培养是体育教育的重要目标。也是贯彻落实“全民健身计划纲要”引导广大群众参与经常性的体育活动所迫切需要解决的问题

习惯是指由于重复练习而巩固下来成为需要的自动化的行为方式。 而动机是行为习惯形成的心理动因或内部动力。也是习惯得以延续的保证。体育锻炼习惯作为一种个体行为,它的产生和形成必然要受到动机的影响。笔者研究试图通过对不同锻炼习惯群体的研究,探讨影响大学生体育锻炼习惯形成的动机,为高校培养学生具有良好的体育锻炼习惯提供建议和参考意见。

1.研究方法

1.1 文献资料法

参阅大量国内外关于行为动机理论、需要模式理论的研究文献以及大学生体育锻炼习惯的研究材料,了解了国内外对大学生体育锻炼习惯研究的最新动态和具体方法,为本文的选题、问卷设计和理论分析等奠定了基础。

1.2 问卷调查法

本研究通过发放问卷方式,对南京市三所高校共950名大学生进行了调查,问卷回收901份,问卷回收率为94.8%,最后确认有效问卷为886份,有效问卷回收率为93.3%。有效问卷中,男458人(51.7%),女428人(48.3%)。问卷调查采用再测法进行信度检验,抽取了10%的学生进行再测,两次相隔30天,两次问卷调查结果的相关系数为0.941,说明问卷调查结果有较高的可信度。根据上述体育锻炼习惯概念的界定,有224名大学生为有体育锻炼习惯人,占比25.3%,组成有锻炼习惯组;有662名大学生为没有体育锻炼习惯人,占比74.7%,组成非锻炼习惯组。

1.3 数理统计法

运用两个顺序变量的秩方法对各锻炼动机变量与锻炼习惯变量之间的相关性进行分析。

2.结果与分析

体育锻炼习惯是指个体在身体练习的基础上逐渐形成的较为稳定的自动化行为模式。

本研究中对体育锻炼习惯的界定为:体育锻炼习惯是在体育锻炼过程中经过反复练习形成,并发展成为个体的一种需要的自动化的行为方式。其具体判别指标为,每个人每周参加体育锻炼3次或3次以上,每次30 min(或以上) 中等强度程度以上身体活动为有体育锻炼习惯,反之则为无体育锻炼习惯。

心理学告诉我们,人的各种活动都与其动机等心理因素有关,而人的动机趣是建立在人是否有其需要的基础上的,需要是产生动机的基础,动机演化为行动。并帮助行动成为习惯。动机产生有两个条件:一是内部需要,二是外部诱因。内部需要是支配个体的原始动力, 是指行为的激发是为了快乐和行为本身,例如:“我这样做是因为我开心”。外部诱因是与内部需要相联系的外部刺激物,并通过内部需要的满足而成为动机因素。两者是紧密相连缺一不可的。

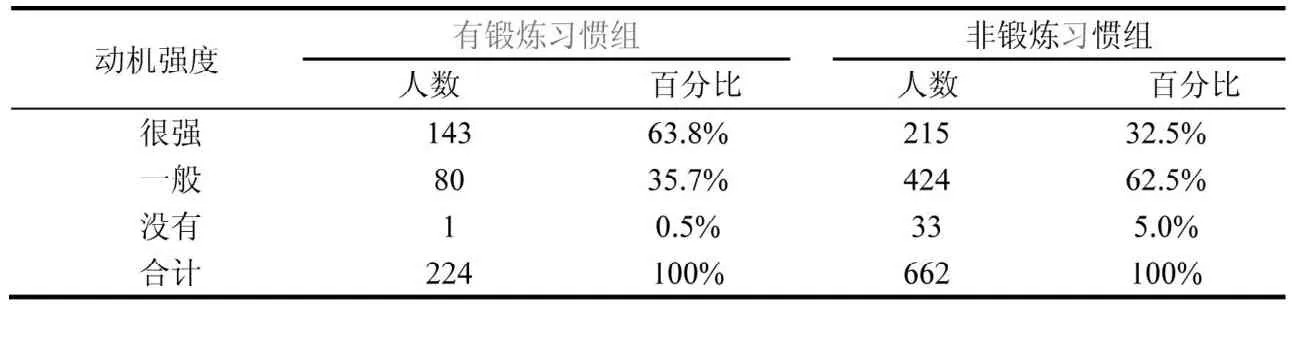

2.1 有锻炼习惯组中如表1所示“我运动是为了享受其中的乐趣”动机很强的比例为63.8%,明显高于非锻炼组的32.5%,锻炼习惯与享受运动乐趣动机的相关系数r=0.66,P<0.01,因此,享受运动乐趣动机与锻炼习惯呈显著性相关,有锻炼习惯组的享受运动乐趣动机强度高于非锻炼习惯组,享受运动乐趣动机是大学生保持锻炼习惯的原因。锻炼者在体育运动中、运动后得到的积极心理感受,会对其锻炼行为产生持续的强化作用,包含着很强的自我投入和主动参与的情感成分,从而出现积极参与体育运动的良性循环,这可能也是锻炼能够形成习惯最重要的因素。

表1 锻炼中享受运动乐趣动机的统计

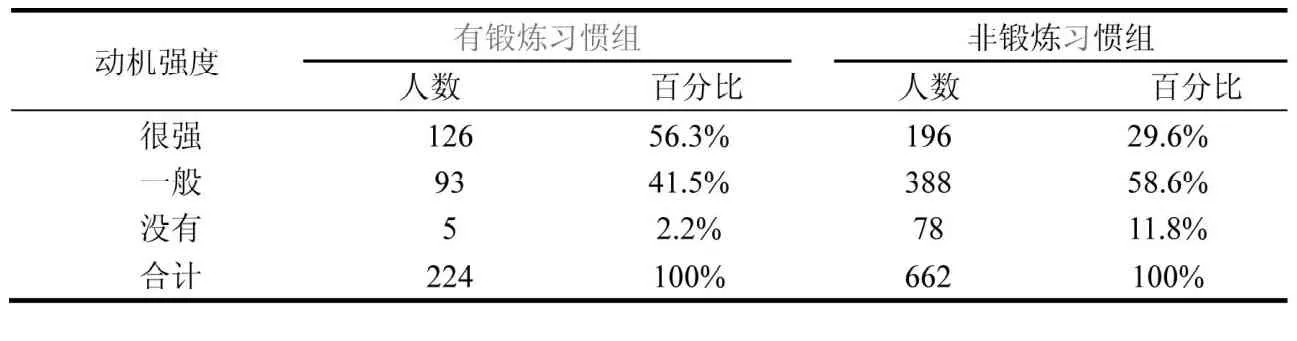

表2 锻炼增强自身吸引力动机的统计

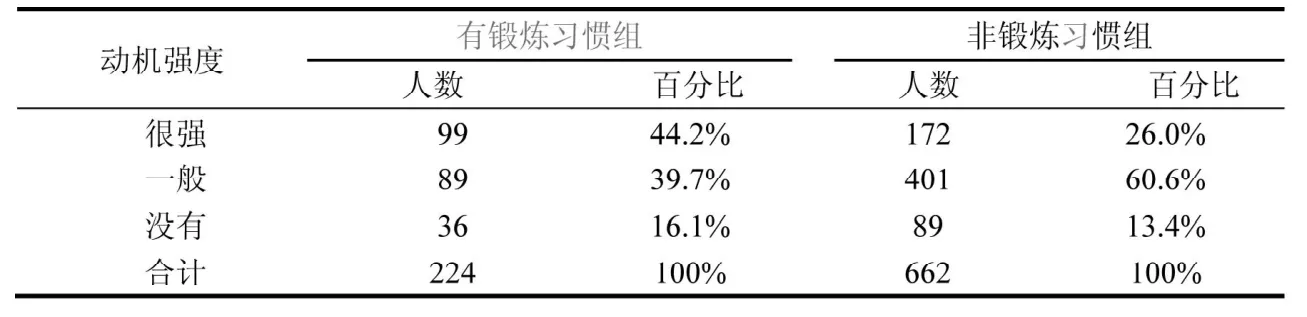

表3 社交动机的统计

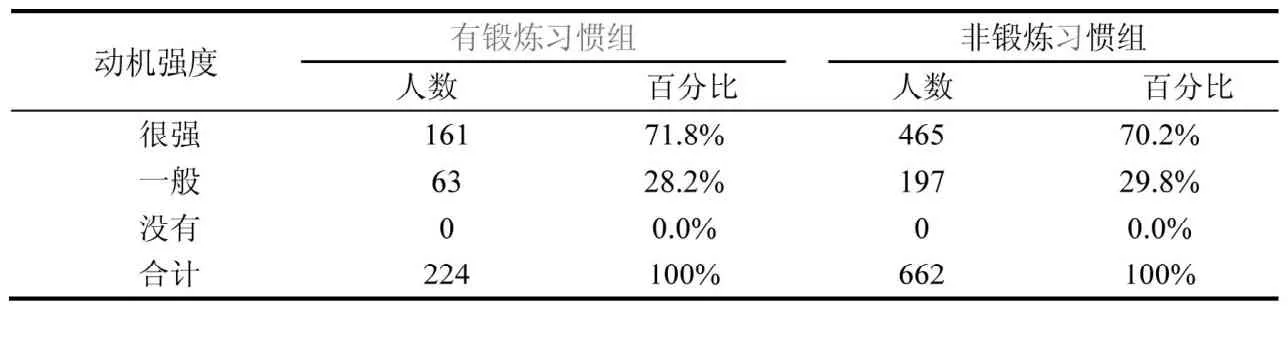

表4 健康促进动机的统计

2.2 有锻炼习惯组中如表2所示“我运动是为了增强自身吸引力”动机很强的比例为56.3%,明显高于非锻炼组的29.6%,锻炼习惯与增强自身吸引力动机的相关系数r=0.57,P<0.01,因此,增强自身吸引力动机与锻炼习惯呈显著性相关,有锻炼习惯组的增强自身吸引力动机强度高于非锻炼习惯组,增强自身吸引力动机是大学生形成锻炼习惯的重要因素。青年期较关注自我形象,且自我价值一定程度上建立在外貌及吸引力的基础上。还要包括在运动中得到同伴的肯定和认同。锻炼可以带来健康强健的体格,可以获得熟练的运动技能,可以得到大家的认可和支持。为大学生创造了自身吸引力的提升空间。

2.3 有锻炼习惯组中如表3所示“我运动是为了社会交往”动机一般以上强度的比例为83.9%,低于非锻炼组的86.6%,但在有锻炼习惯组中表示 “我运动是为了社交”动机很强的比例为44.2%,较大幅度高于非锻炼组的26.0%,锻炼习惯与社交动机的相关系数r=0.32,P<0.01,因此,社交动机动机与锻炼习惯呈显著性相关,有锻炼习惯组的社交动机动机强度高于非锻炼习惯组,社交动机动机是大学生形成锻炼习惯的不可忽视的因素。在有锻炼习惯组内,结伴锻炼比例要高于单独锻炼的同学。结伴锻炼能够让锻炼者扩大自身社交圈,满足交往的愿望。感受到竞争和合作的心理体验。同伴还能对锻炼者起到监督提醒的作用,以帮助锻炼成为习惯。

2.4 由表4可知,大学生中,无论其是否有锻炼习惯,促进健康作为其锻炼动机的比例都较高。有锻炼习惯组中健康促进动机比例为71.8%,健康促进动机与健康习惯的相关系数r=0.06,P>0.01,因此,健康促进动机与能否养成锻炼习惯无显著性相关,即健康促进动机不能很好地预测是否能够养成锻炼习惯。在非锻炼组中,一方面大多数人都能认识到锻炼对自身的良好健康促进作用,另一方面,他们不做到坚持锻炼而形成好的锻炼习惯。也就是说,锻炼有利于健康在这里只能是常识而非锻炼的内在动机。这可能是因为大学生所处的年龄段是人一生中最为健康的时候,受健康问题困扰的大学生只是极少数。如果所激发的动机不能与他们的内在需要结合起来,不但起不到推动的作用,反而会干扰参加体育活动的积极性。所以绝大多数大学生即便认识到了锻炼对健康的促进作用,也不足以产生强烈的动机来使其保持锻炼的习惯。

3. 建议

3.1、体育活动中不断获得新的经验及感受和不确定性是使其富有乐趣的一个因素。教师可以通过变换教法、组织形式,以满足学生对新体验的需要。在体育教学中可通过加强对学生体育知识、技术、技能的传授,帮助学生真正得到体育运动的乐趣,激发他们锻炼的内在动力。帮助更多的同学全面认识到运动的价值。以激发同学找到与自身需求相吻合的锻炼动机。

3.2、高校环境内多宣传和组织集体锻炼项目能让更多的同学参与,即使是个人项目也可以以集体锻炼的形式出现。充分发挥校内体育社团、体育俱乐部的作用,培养体育骨干,使他们能够起到组织、带动的作用。营造良好的校园体育氛围。

3.3、锻炼促进健康已为绝大多数大学生所认识,过度强调锻炼对健康的益处可能会失去学生的回应。在引导学生进行体育锻炼,并逐渐养成锻炼习惯时,应该从激发学生的体育锻炼的内部需求入手,使学生的需求逐渐外化为行为。并最终养成锻炼习惯。因此建议高校体育教育的组织和宣传应符合大学生身心发展的特点。

[1]邱梅婷,贾绍华,陈琼霞,蔡瑞广,王留东.体育锻炼习惯的形成机制和影响因素研究[J].首都体育学院学报,2005,17

[2]程小虎.影响青少年学生体育锻炼习惯形成的调查研究[J].中国学校体育,1998,5

[3]江宁,吴翟晖.江苏省妇女体育锻炼动机、坚持性和参与程度的研究[J].北京体育大学学报,2004,27

[4]尹博.影响人学生体育锻炼习惯形成的因素[J].体育学刊,2005,12

10.3969/j.issn.1001-8972.2011.23.149