导与学的环节及其功能的研究

周坚强 成际宝

(1宝应中学 江苏 宝应 225600;2高邮第一中学 江苏 高邮 225600)

全国各地都在试行导学案或学案导学,导与学究竟有哪些环节?各环节的功能究竟是什么?笔者经过长期研究,结合苏教版化学1《硝酸》,阐述如下。

一、精心设计课前预习习题是导与学成功的前提

课前预习习题,不是无原则的选取,而是保证导与学成功的前提。课前预习习题,既要为学习新知识打下坚实的基础,同时又应该含有新课学习方法的暗示,为学生实施问题探究指引方向。如《硝酸》一课的预习作业:上网查阅资料了解工业上如何运输浓硝酸。百度或google查询得知:用铝罐储存和运输,不可以用铁或者其他金属罐,少量的可以用带颜色的玻璃瓶装,怕光。但在查询后的相关内容可见:工业上一般不用冷浓硝酸进行铁表面处理,原因是?查询得知:硝酸和铁发生钝化,抑制反应继续,所以工业不用硝酸和铁反应。查询的相关内容又可见:是否由于铁会被冷浓硫酸和冷浓硝酸钝化,所以化工厂用铁罐装冷浓硫酸或浓硝酸?查询得知:是。与起初查找的知识引起冲突,学生就会继续寻找相关网络资源解决心中的疑问。查阅过程中既为硝酸学习进行了必要的知识储备,同时又明白浓硝酸和浓硫酸都是氧化性酸,为硝酸的学习指明了方向。

二、良好的问题导入是导与学成功的一半

引导学生从已有的生活、经验、知识导入到新知识,是导入的前提。年轻学生都怀着强烈的好奇心,为充分激发学生的求知欲和学习的潜能,采用良好的问题导入能起到更好的激发效果,更能激发学生学习的主动性,使导与学又向成功迈进一步。因此良好的问题导入既是预习作业的延续,又是新授课的开始,起着良好的桥梁作用。如《硝酸》中学生已经通过预习得到要用铝制的槽车来运输浓硝酸,接着追问:铁与浓硝酸反应吗?如何实施实验探究它们是否反应?既是预习的深入,又是新课的导入,将学生一下子引入到探究能否用铁制槽车来运送浓硝酸的学习重点中来,又解决了预习中的疑问。

三、系列问题探究是导与学的核心

为了充分激发学生的求知欲和探究欲,应设置系列问题。通过不断追问生成系列问题,做到层层设疑、环环相扣,一个问题探究的终点同时又是下一个探究问题的起点,因此系列问题探究就是新授课的主线。追问过程就是学生进行问题再探究过程,就是活化学生化学思维的过程;既是教学过程,又是学习过程,更是师生双方的交流与合作过程,因而是教学相长过程。化学实验是化学学科的特点,因而实施系列实验探究,更加激发学生探究欲望与求知欲望,更能激发学生学习的兴趣,从而充分培养学生的探究能力与动手能力。以《硝酸》为例阐述如下:

导入:①铁与浓硝酸反应吗?请设计实验探究方案,小组形成一致结论后进行实验探究。

追问:铁和浓硝酸是不反应还是没有明显反应现象?请参照实验课桌上现有实验用品设计探究方案,小组讨论交流后形成一致共识后再实施实验探究。

解析:首先让学生明晰不反应与反应没有明显现象有着本质区别。其次学生提出的方案很多,最终形成让铁钉一半钝化后再与硫酸铜溶液反应,钝化部分不与硫酸铜溶液反应,而没有钝化部分会与硫酸铜溶液反应。有的学生提出用电子天平称量铁钉钝化前后的质量,先肯定其方案的正确性,然后再引导学生进行这两种方案的比较,那种方案最优。然后再告诉学生实验室没有电子天平,不能实施该方案,引导学生明白实验要在现实条件许可的情况下实现最优化。

追问:如何破坏钝化膜呢?请设计探究方案,小组讨论后形成一致结论后实施实验探究。

解析:通过该实验探究,让学生明晰:①了解钝化膜的特点;②夏天中午高温时能不能用铁制或铝制槽车运输浓硝酸。

追问:能用铜制的槽车运输浓硝酸吗?请设计实验探究方案,如反应则观察实验现象、写出相应的反应方程式。

解析:学生既学习了铜与浓硝酸的反应,又明白了不能用铜制槽车运输浓硝酸的原因。

追问:以上实验说明浓硝酸的强氧化性,与紫色石蕊、碳的反应又如何呢?请先预测,然后设计探究方案,交流讨论后实施实验探究。

解析:将浓硝酸的强氧化性系列化,扩大学生的知识面。

追问:发现铁槽车硝酸外出口总会腐蚀严重,说明了什么呢?

解析:过渡到稀硝酸的性质,说明稀硝酸能与铁反应。

追问:铜不如铁活泼,能否用铜制的槽车运输稀硝酸呢?请设计实验探究。

解析:过渡到稀硝酸的重要性质——铜与稀硝酸反应。

追问:铁槽车硝酸外出口腐蚀严重,发生了哪些反应呢?

解析:既对铁槽车外出口的腐蚀原因进行解析,呼应了前面;又对铜与稀硝酸反应进行深化。过量铁与定量稀硝酸反应时,铁先被稀硝酸氧化成+3价,硝酸反应完了+3价铁又被过量的铁还原生成+2价,最后又被空气氧化成+3价。

追问:工业上如何运输稀硝酸?

解析:与生产、实际应用相结合。

追问:铜与浓硝酸、稀硝酸都能反应,两者有哪些差别且能说明什么呢?

解析:比较两者的差别,既进行了总结,又上升到理论层次。

追问:如果浓硝酸在运输过程中出现泄漏,如何处理?

解析:回归到硝酸的酸性与处理问题的经济性和环保性。

总之,不断追问的过程,就是不断探究的过程,就是不断激发学生求知欲望的过程,就是不断活化学生思维的过程,就是玩中学、学中玩的过程,就是提升了学生学习化学的积极性和主动性和趣味性的过程,就是不断让学生体验学习成功的过程;通过与生产生活应用相结合,不断追问的过程就是学生应用所学知识不断解决生产、生活实际问题的过程。通过提供的实验用品培养了学生的实验环保意识(如使用注射器)、实验的最优化意识与经济意识。

四、归纳、总结是导与学的提升

我们通过系列问题探究,在不断追问中学习了重点知识和难点知识,还不能将知识从点、线扩展到面即没有形成知识体系,因此应及时将所学知识进行归纳、总结,学生才能形成自己的知识体系,才能从更全面的角度来认识知识,增加对知识的理解程度,从而更好的把握知识,提升学习效果和学习效率。以《硝酸》为例具体阐述如下:

(1)硝酸与铜、碳反应仅是个案,只有归纳、总结得到金属与硝酸(浓或稀)反应产物的一般规律,这样学生对金属与硝酸(浓和稀)的反应有一个更全面的认识。

(2)探究浓硝酸对石蕊溶液漂白时,及时追问出次氯酸、二氧化硫的漂白,这样就使学生对漂白的认识从个性扩展到共性。既对漂白进行了总结,又为硝酸漂白机理的探究提供了方向。

(3)学完硝酸后,及时将硝酸与硫酸、盐酸的性质进行比较,这样学生对酸有一个更全面的认识。

五、整合、拓展是导与学的升华

归纳、总结后仅仅将点、线知识扩展到面的知识,还没有构成立体知识体系,还没有将知识学习上升到理论学习和方法学习。而知识是教师永远教不完的,也是学生永远学不完的。因此教师必须对知识进行整合、拓展到理论高度和方法高度,学生只有掌握了学习方法,才能进行终身学习,这才是导与学的升华。以《硝酸》为例阐述如下:

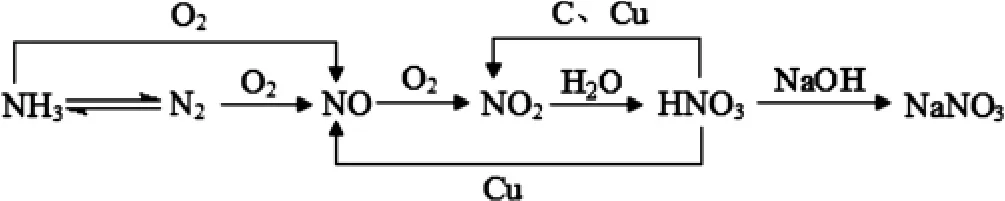

(1)将硝酸与铜、碳反应与硝酸的工业制法、硝酸的酸性进行整合,得到含氮物质的立体知识体系(如下图所示),学生就能将所学知识从点、线、面扩展到立体体系,就能从整个含氮化合物高度来认识硝酸,从而更好的把握硝酸。

(2)对硝酸的学习拓展到物质类别、化合价升降、物质特性的角度,不仅指导硝酸的学习,还可以从理论高度引领所有元素化合物的学习。

(3)对铜与浓、稀硝酸实验现象的观察,如果拓展到从能量变化和质量(固体、液体、气体)变化的角度来指导学生观察实验现象,就引领学生对所有实验现象的观察。

(4)探究完铜与浓、稀硝酸反应,将其拓展到实验现象差异实质上是由硝酸浓度差异导致硝酸氧化性的差异,进而将学生的认识层次从表面现象上升到量变引起质变的理论层次。

(5)如何查找资料,怎么查?要让学生学会查找资料的方法。对查到的有关信息要进行质疑、提取、整合,对相互矛盾的信息要做实验进行论证,要让学生学会自主学习的方法,学生就会终身学习。

(6)实验探究结束后,将其拓展到实验探究的一般步骤为:提出假设、设计探究方案、实施探究实验,既让学生学会了科学探究的方法,又让学生感悟科学探究过程,为学生学会终身探究打下了基础。

六、反馈是导与学的巩固

反馈既是导与学成果的巩固、又是导与学成果的检验,分为课堂反馈和课后反馈。课堂反馈,由于时间短,只能检测教学重点和难点,目的在于主要了解本节课的教学情况和学习情况;课后反馈,系统检测本节课的所有知识点,还要进行变式与拓展训练,即课后作业分为A、B、C三种层次,即基础巩固、变式训练、拓展提升。基础巩固,针对所有学生,变式训练针对中等学生,拓展提升,针对将来选修化学的学生,让不同类型的学生冲击不同类型的题目,既是一个检测过程,又是一个培植学生自信心过程,更是一个激发学生学习斗志的过程。

七、课后反思是导与学成功的最终保证

课后,师生双方都要进行反思。学生反思今天这节课,我通过什么方法学到了那些知识?还有哪些知识不太清楚、哪些方法没有学会?计划什么时间来进行强化?这些都写在反思单上,将反思单装订成册。反思单既是记载自己学习成长过程,也是督促自己的学习过程。教师反思这节课有什么亮点?还有哪些不足?同时要及时向学生进行问卷调查,学生还有哪些知识没有掌握?哪些方法没有学会?这些都将作为下节课或以后问题设计的依据。将自己的反馈单和问卷调查装订成册,既是教师自己的成长过程,也是督促自己采取教学改革的过程,只有不断进行课后反思并付诸行动,师生双方成长,才能保证导与学从成功走向成功。

课前预习是本节课设疑的楔子与起点,又为知识、方法的储备打下基础。问题导入,既是对预习的追问,更是激发学生探究问题的欲望。通过不断追问,引出系列实验问题探究贯穿于整个教学过程,从而不断激发学生的学习热情与探究欲望,在质疑与探究中完成了学习,培养了学生的学习化学兴趣,活化了化学思维,提升了学习效率。通过归纳、总结、整合、拓展,引导学生对新知识的掌握从点、线上升到面、立体,增加了知识的广度与理解知识的深度,将知识的学习上升到方法、理论上的学习,从而引领学生终身学习,是导与学的升华。通过课堂反馈与课后反馈,既巩固了导与学成果,又检测到了导与学的不足。对成果如何发扬光大、对缺点产生的原因,师生双方都要进行深刻反思。对于学生存在的问题教师要作为下一节课或以后问题设计的素材,有关发扬优点的措施与改进不足的措施都应该记录在反思单上,既是师生双方成长的见证,又是导与学成功的过程见证。总而言之,通过导与学系列环节的实施,始终激疑、探究、追问、探究、再追问再探究……始终在教师的导这根主线(暗线)下充分调动学生的学(明线),激发学生探究欲望,不断培养学生学习兴趣,使学生乐于学习、主动学习、学会学习,为学生的终身主动学习、可持续性学习打下坚实的基础。

[1] 王祖浩主编.普通高中课程标准实验教科书·化学(必修1)[M].南京:江苏教育出版社,2007

[2] 国家课标研制组.义务教育新课程标准实验教科书·九年级化学(下)[M].上海:上海教育出版社,2007