干部公选与执政党组织路线的转型

陈 家 喜

(1.复旦大学国际关系与公共事务学院,上海200433;2.深圳大学当代中国政治研究所,广东深圳518060)

·政治文明与法律发展·

干部公选与执政党组织路线的转型

陈 家 喜1,2

(1.复旦大学国际关系与公共事务学院,上海200433;2.深圳大学当代中国政治研究所,广东深圳518060)

在市场化改革所形成的结构性因素作用下,执政党将个人能力、工作实绩和群众公认作为干部选拔的重要指标,而非单纯的“干部四化”要求,推动了干部公选的出现。作为一种竞争性选拔机制,公选不仅契合了新的干部选拔标准,而且还分散了干部选拔权力,提高了选拔的开放性、竞争性和参与性,推动了执政党组织路线的转型。进一步优化这一改革,需要加强制度扩展,推动公选与直选的衔接,破解素质提升与责任缺失、群众参与与权重模糊、机制构建与制度漏洞等三重困境。

公选;干部制度;党管干部;竞争性选拔

在社会主义体制下,干部不仅是领导和官员的代名词,还作为党的“组织武器”[1],确保政治路线和公共政策的贯彻、执行和落实。干部的选拔、考核、擢升、监督也纳入组织工作范畴,是执政党组织领导的制度体现。作为“近年来最有成效的选人用人改革措施”[2],公选通过引入公开推荐、民主测评、竞争考试以及差额票决等环节,优化了封闭性和集中性的委任体制。通过对我国干部选拔制度改革的发生背景、演化路径、运行机制和内部张力的解析,有助于把握改革以来执政党政治录用与组织路线转型的外部因素与内在逻辑,以及在市场转型背景下执政党组织适应性问题。

一、概念与类型梳理

选任干部既是中国共产党组织领导的制度体现,也是其有效执政的组织保障。作为近年来干部制度改革的重要进展,公选就是采取公开推荐、民主评议、竞争考试、面试答辩、差额票决等环节选拔干部的一套机制。公选不仅是干部选拔机制的创新,还意味着干部选拔权力的调整与转移,是执政党将组织选拔向基层干部、党员群众共同参与选拔的转变。公选是提高领导干部工作能力和信任基础的一项改革。

关于公选的研究,离不开与传统组织主导的干部选拔制度的比较。景跃进从民众参与和领导独断以及民众参与和技术考试两个维度,构建了从精英指定到民主选举的政治光谱。作为介于光谱中间的一种类型,公选是在组织选拔中引入群众路线的干部选拔方式。他还尝试从试点层级将公选分为村级两推一选、乡镇公推直选和政府机关的公开选拔[3]。杨雪冬和美国学者托尼·赛奇(Anthony Saich)也持有类似的看法,他们使用“竞争性选拔”(competitive selection)来概括乡镇领导人的公推公选过程,认为它是一种比选拔更开放、比选举更保守的干部选拔方式。这一选拔方式的出现与落后地区的政府治理危机和领导人的开拓意识密切相关[4]。而丹麦学者曹诗弟(Stig Thøgersen)等则使用“协商式选举”(Consultative Elections)来分析乡镇长的公选过程。他指出,在宪法规定和中央约束之下,地方政府在开展乡镇长选举改革中采取了“协商式选举”的规避方法,即村民和干部代表对于乡镇长的选举投票是“协商性”的,最终的任命权仍然掌握在县委手中[5]。

徐湘林则注意到干部公选的民主含义,并运用“基层民主试改革”来表述包括干部公选在内的乡镇选举改革。他认为,这种“民主试改革”是以扩大党内民主和基层政治民主为主要内容,扩大了干部选拔的公开性、参与性和责任性,是在党管干部体制下扩大干部选任民主成分的制度性改革尝试[6]。魏姝则认为,“公推公选”实质上是一种行政内部民主而非政治民主,因为公选所带来的人事权力在官僚体系内部的分散和转移,将个别领导人手中的人事权扩散到一定范围内的中高层官僚手中,而不是普通民众手中[7]。

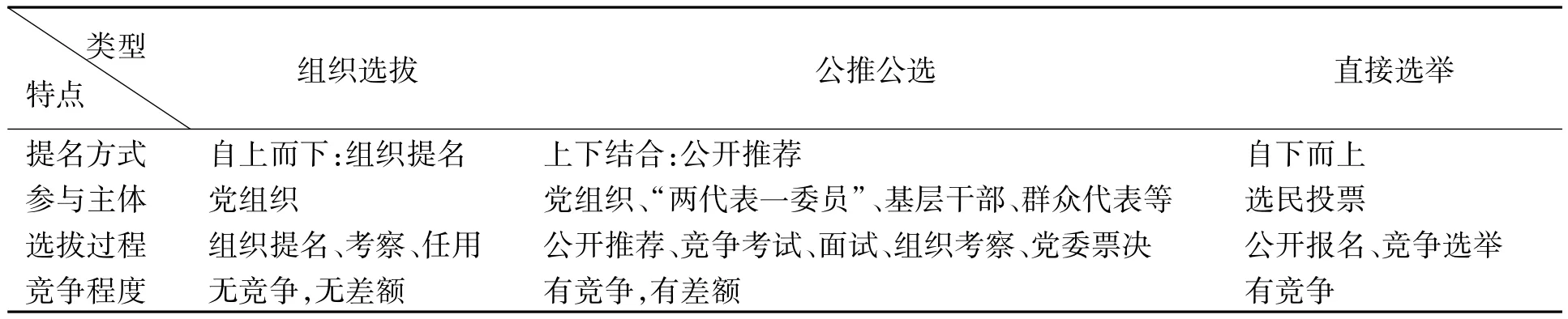

准确地说,在上述界定中,竞争性选拔是一个相对合理的解释,它对公选做了相对清晰的理论定位,既说明了公选与传统组织选拔干部的区分,也说明了这一选拔方式与直接选举制之间的差异。究其实质,尽管干部公选过程开放门槛,引入竞争,扩大参与,甚至还采取了党委票决制,但终究没有脱离党管干部的框架。循着景跃进和杨雪冬等研究的进路,笔者尝试将干部产生方式进行划分见下图:委任制(组织选拔)—公选制(竞争性选拔)—选举制(直接选举)。公选可以看成介于委任制和选举制之间的一种竞争性干部产生方式,与传统的委任制相比,公选在干部选拔的开放性、竞争性和参与性上有较大提升,但在群众参与深度和权重方面无法与选举制相提并论。

我国干部产生方式类型图

从广义上看,凡是采取公开推荐候选人的干部选拔方式都可以归入公选的行列。因此,在公选的内部还可以进一步分类:一是公推竞岗,即公开推荐,竞争上岗,它一般指在单位或者系统内部进行的竞争性干部选拔。二是公推公选,即公开推荐和公开选拔,指的是通过公开职位与资格条件,公开报名推荐,统一考试面试,组织审查以及党委讨论(或票决)的干部选拔方式。三是公推直选,即公开推荐和直接选举,通常是指通过公开推荐、民主测评、组织审查和党内直选等一套选拔与选举相结合的程序,产生基层党组织领导人的办法。由于公推竞岗主要是面向组织内部的竞争性选拔,涉及面窄,影响小,而公推直选又逐步演变为各类基层党组织的竞争性选举形态,因此狭义上的公选仅指公推公选。本文着重从公推公选的角度来考察干部公选的发展状况。

二、结构变迁与干部公选的兴起

由于党的组织路线从属于并服务于政治路线与思想路线,所以政治领袖更替、政治路线调整、政治情境转换以及重大决策出台等宏观性结构因素的变化,都往往带来组织路线与干部路线的变化。改革以来,我国政治路线至少发生了两次重要调整,并带来干部路线的相应变化,而公选也是在这一结构性因素转换下生成的。

20世纪70年代末,我国“拨乱反正”与改革开放路线的确立,推动了执政党组织路线的调整。一方面,干部制度面临规范化的任务。由于“文化大革命”时期大规模群众运动对于干部队伍和干部制度的冲击和破坏,执政党亟需扭转失序的组织路线,重新规范党的干部制度的各项规范,使其回归到制度化的轨道。另一方面,干部制度还进行了适应性调整。从“群众运动”到经济建设,从“夺权”到维护稳定,改革开放带来党和国家战略任务的调整,也同时对干部队伍结构提出了新的要求。特别是改革进程的启动亟需大批知识化和专业化的人才,而党内中高级干部多是早期的革命干部,老龄化和知识化欠缺十分严重。1980年全国2 000多万干部中,大学毕业的只占20%左右,初中以下文化的占40%以上[8]。在这一背景下,以倡导年轻化和知识化为重点的“干部四化”路线,在党的十二大被确定下来。随后,大批高校毕业生和知识分子走上领导岗位,推动了干部队伍从革命官僚到技术官僚的结构转换。

20世纪90年代以来,市场化改革与发展型战略的确定,推动了执政党组织路线的再次变化。一方面,市场经济的确立,“发展是硬道理”被提升到国家战略的高度,推动干部选拔标准出现新的变化。为了激励地方政府完成发展任务,中央通过对干部的能力、素质和政绩等考核,并将其作为干部晋升的重要指标,从而形成新的组织路线。党的十四大报告已有明确表述,“对坚决执行党的基本路线,有高度革命事业心和为人民服务的强烈责任感,在改革开放和现代化建设中政绩突出、群众信任的干部,要委以重任。”到党的十六大,这一精神又被概括为“把德才兼备、实绩突出、群众公认的优秀干部及时选拔配备到各级领导班子中来”。十七大报告重申了这一标准。另一方面,干部选拔的公开化和竞争性提到重要的改革日程。公开化和竞争性不仅有助于实现对能力和实绩突出的干部的选拔,还有助于克服传统委任制下的选拔制度弊病。由于党内权力结构易于形成党委书记“一把手”的个人集权,传统的干部选拔体制在实践中出现了异化,组织选拔干部常常演变成“一把手”选配干部,任人唯亲、政治庇护、派系,甚至卖官鬻爵现象滋生,成为干部制度的顽疾。从中央来看,通过公开、平等、竞争、择优的公开选拔方法,有助于改善乃至防止上述吏治腐败现象,增进干部的公信力。1999年和2000年,中组部先后出台《关于进一步做好公开选拔领导干部工作的通知》和《全国公开选拔党政领导干部考试大纲(试行)》,对公开选拔的范围、工作程序、考试科学性等做出较为权威的规范,干部公选进入规范化的轨道。同期,中组部明确要求,从2001年至2010年各地通过公开选拔产生的地厅级以下委任制领导干部人数要达到新提拔同级干部总数的1/3以上[9]。

在压力型体制和地方政府竞争的双重作用下,干部公选也得到了地方政府的支持和响应。在压力型体制下,自上而下的政绩考核迫使地方领导人在选人用人时更关注其工作能力和业务素质。那些能够推动地方经济增长、促进地方财政收入增加的干部更容易得到提拔。同时,地方政府间的政绩竞争日趋激烈,也促使地方领导人更加重视提拔那些具有专业素质更具有工作能力的干部。此外,干部公选还被看成推动落实中央部署、推动政府创新和民主改革的一项政绩。一些地方政府在公选的范围、规模、层级、频率及方法上不断升级和突破,争取轰动效应,实际上已把公选作为一项政绩工程。

因此,正是在上述因素的综合作用下,干部公选从80年代的零星试点到90年代以来的迅速扩散和制度化。80年代,干部公选只是在深圳、宁波、吉林等省市零星试点;而从1995年到2000年5月底,全国31个省区市公开选拔副厅级以上领导干部700多名,公开选拔副处级以上领导干部共8 200多名[10];2002—2006年间,全国大部分省市都进行了干部“公选”试点,共公开选拔党政领导干部1.5万余人,通过竞争上岗担任领导职务的干部共20余万人[11]。一些省市如江苏、北京、四川、深圳的干部公选已经实现了制度化和规范化,公选成为干部选拔的常态工作。

三、干部公选与执政党组织路线转型

市场化、发展导向、地方竞争等推动了我国干部公选改革的形成、发展与扩散。深入干部公选的运行过程和操作机理就会发现,它改变乃至优化了传统委任制下的干部选拔方式。公选促进了市场化背景下执政党组织路线转型的实现。

(一)公选契合了干部选拔标准的变化,从强调干部年轻化、知识化和专业化转向重视干部的政绩表现与能力要求

“德才兼备、注重实绩和群众公认”作为新的干部选拔标准,有别于改革前的政治素质、忠诚程度和教育标准,也超越了改革初期的“干部四化”要求。干部公选的程序设计体现了对干部能力、实绩和群众公认的重视,契合了新的干部选拔标准。一方面,组织部门不仅在制定报名资格条件中,将岗位信息、职位概述、任职资格、工作经历以及个性特征等衡量政绩的指标“嵌入”其中,还通过“适岗评价”和“述职述廉”等环节进一步测定干部政绩。如2010年江苏省公选副厅级干部,就在公开报名和笔试之间设置了“适岗评价”环节,从学历学位、岗位经历、专业背景、基层工作经历、年度考核及奖励情况等方面,将候选人与岗位契合性进行比照评价,先进行一轮评分[12]。而广东和北京公选还要求候选人进行述职述廉,公示近三年业绩,供群众和专家参考。另一方面,公选流程对干部能力与素质的考察机制也更为精细和科学。如2005年,四川省公选副厅级领导岗位时采取的“8+3”模式,就是将公选的笔试、面试和考察环节扩大为11个环节,包括基础知识测试、无领导小组讨论、案例分析、模拟演讲、视听传达、现场问答、心理素质测试、培训结业测试等八个测试内容和民主推荐、民主测评结果线性分析、组织全面考察等三个环节,最终构成一个对干部能力、素质、知识、资格进行全方位、科学、系统考核的全新体系[13]。四川“8+3”模式对于全面科学地考察领导干部能力素质作了有益探索,一些做法如无领导小组讨论、模拟演讲、视听传达、现场问答、心理素质测试等被其他省市吸收和消化。

(二)公选推动了干部选拔方式的转变,使其从封闭、神秘、集中、僵化走向开放、竞争、参与

长期以来,干部选拔过程带有封闭性和神秘性。由于传统的干部选拔往往由上级党委和组织部门包办,因此选拔过程较少公开,其公正性和民主性受到质疑。公选实现了干部选拔过程的公开,从发布公告、公开报名、公开推荐,到竞争考试、面试、竞职演说等环节,通过报纸、网络、电台等媒体向社会公开。一些地方还尝试将干部公选的过程进行电视或网络直播,设立新闻发言人,召开新闻发布会,使公选过程更为开放透明[14]。

此外,公选提高了干部选拔的竞争性。各地公选的制度设计都十分注重扩大竞争,候选人需要在公选的各环节,从报名推荐到选拔笔试、综合性面试、民主测评和党委票决等,经过激烈的差额竞争才能胜出见(下表)。为了增加干部选拔的竞争性,许多地方公选制定了各环节的差额比例。如2010年江苏省副厅职干部公选采取了“量化权重”模式,通过将公选各环节进行量化打分和权重分配,提高了公选的竞争性。此次公选的适岗评价与笔试、民主推荐、面试和组织考察等环节实行100分制并赋予不同权重,再进行层层差额选拔,差额率分别是15∶1,8∶1,5∶1以及3∶1[12]。这一量化权重的制度设计,降低了组织部门的裁量空间,使参选干部能够在差额竞争的公选环节充分展示自己的能力和素质。

组织选拔、公推公选与直接选举的类型比较

(三)公选实现了干部选拔权力的调整,从“组织选人”到组织部门、群众代表和参选干部共同参与选人

在选举政治背景下,领导干部可以通过在选举中获得多数选票的方式得到公众的信任;在非选举条件下,公选通过吸收群众参与干部选拔也从另一个层面为领导人赢得了群众的认可。当前,各地公选普遍为群众参与干部选拔提供了机会和渠道,包括从报名推荐,到民主测评、面试,以及公示过程的监督举报。如广东2008年公选厅处级干部实行“大评委制”,邀请党代表、人大代表、政协委员、劳模代表和基层干部群众代表,参与公选的民主推荐、个人陈述、演讲答辩、现场测评等环节,每组评委最多的有380多人,最少的有55人[15]。2008年湖南株洲进行“80后”优秀青年干部(管理人才)推选活动,引入能力素质展示、群众观摩、电视转播和网络投票等“超女选秀”方式,除了党政官员、专家学者和“两代表一委员”组成“面试答题”评委现场评分外,还允许群众和亲友团到场观摩;而面试情况也由电视全程直播,在现场外网络投票作为评分参考[16]。

尽管干部公选的出现提升了干部选拔的公开性、竞争性和参与性,领导干部的能力、政绩和群众公认度被提到了重要高度,但政治标准并没有因此受到削弱。在干部选拔的指导方针上,中央始终强调坚持“德才兼备、以德为先”的用人标准。其中干部“德”的评价标准就是对党、国家和人民的忠诚度,这被视为保持马克思主义执政党先进性和纯洁性的根本要求和重要保证。在实践中,这一标准体现为上级党委和组织部门有权从政治上对候选人进行筛选和把关,并将这一标准贯穿于干部选任的全程。与此同时,党管干部作为一项主体原则,制约了各项干部制度改革包括干部公选的限度。所谓党管干部,就是各级党委及其组织部门制定干部路线,掌握着各级各类干部的培养、选拔、任用、考核和监督等权力。在干部公选的改革中,党管干部原则一直被要求作为根本的指导思想加以贯彻。“放弃党管干部原则就等于放弃党的领导、放弃党的执政地位。任何时候都不能动摇。”[2]因此,不论从公选岗位的确定、职位资格条件、公选流程、民主测评,还是组织考察及党委票决等,上级党委及组织部门仍然发挥着举足轻重的作用。

四、干部公选改革的缺失与悖论

公选是干部选拔的制度改革,而非民主选举的政治实验。干部公选是对党管干部原则的完善和优化,反过来党管干部也为干部公选设定了框架,即它是组织选拔方式的探索和尝试,而不会迈向民主选举的方向。因此,公选内生地蕴涵了选举与选拔的张力,并造成素质与责任、群众参与与权重模糊、机制构建与制度漏洞的三个悖论。

(一)素质提升与责任缺失的悖论

公选是一种竞争性的选拔机制,通过扩大竞争者的参与和科学化的选拔机制,将具有较高专业素质和工作能力的干部选拔出来。然而,这一选拔机制却无法解决领导干部的责任和回应问题。其一是部门内领导与下属之间的责任错位。我国政府内运行的行政首长负责制,要求行政副职和部门领导要对行政首长负责并受其指挥。而当前很多地方干部公选是在“一刀切”的情形下展开,包括政府行政首长副职、部门正副职都是在上级政府“统筹”安排下公选产生。由于这些干部由上级党委和组织部门公选产生,因此产生了干部责任与负责关系的错位。其二是党政正职对同级党代会和人代会的回应错位。尽管在实践中各级党政干部正职领导人都是由上级党委和组织部门推荐和选拔,但根据宪政制度的规定,党政正职领导人应当分别由同级党代会和人代会选举产生,特别是政府正职领导人应严格遵循这一规定。当前,一些地方试行将党政正职领导人纳入公选范围,实际上取消了党代会和人代会对党政领导人的选举权,从而导致了二者之间责任与回应关系发生了错位。

(二)群众参与与权重模糊的悖论

公选是干部选拔权力分散化的过程,然而在公选的全程,党的领导、专家评价、群众参与究竟占有多大的权重,发挥怎样的作用,多数试点没有较为明晰的标准。与考试、面试以及票决等量化程度较高的环节相比,群众参与环节的分量和权重十分模糊。如在候选人民主测评中,基层群众反映的意见能够对组织部门评分产生多大影响,并没有量化的指标。而在实际操作中,无论是万人评官,抑或是网络海选,都不过是组织部门和党委任用干部的一个“参考”。“参考”是一个十分模糊和暧昧的概念,如果群众意见和组织意图相悖,如何权衡二者的关系?而中央也明确公选过程既重德才、重实绩、重公论用人,又防止唯票取人、唯考取人、唯年轻取人[17]。这样就限定了干部公选中群众参与的权重和影响的程度。

(三)机制构建与制度漏洞的悖论

当前,许多地方公选已形成了一整套相对完备的制度体系,从推荐、考试到票决等,机制日益科学化和精细化。然而,机制的科学化却未能有效防范用人的腐败发生。如2008年中部某县“公选”正科级干部,最后产生的12名候选人绝大部分为“干部子女和县里两大房地产老板的亲戚”[18]。2011年某市采取“双推双考”选拔4名团干部,结果胜出的4人中有3人为市领导的子女,“公选成为掌权者瓜分权力的盛宴”[19]。还有一些地方,根据拟提拔人选进行“量身定做”,有意制定一些过高甚至苛刻的标准,将竞争者阻挡在外。如2004年某市计划公选47名处级干部,结果报名者仅有37人[20]。由此可以看出,现有的制度设计为个别部门和个别领导人预留了较大的权力,为他们操纵选拔过程提供了空间,如是否进行公选、进行哪些职位的公选、公选职位需要怎样的资格条件,以及在哪些范围进行组织考察、考察结果是否可以量化和公开等等。这一状况最终导致公选流于形式,经过了多轮复杂的公选流程仍然是党委一把手在选人用人,公开、参与和竞争的选拔机制未能得到有效的落实。

五、结论与思路

改革以来,公选的兴起与扩展离不开市场化、压力型体制、地方竞争等结构性因素的促动。通过公选将那些“政治上靠得住、发展上有本事、群众信得过”的干部选拔到领导岗位,有助于巩固党的执政地位。公选也得到地方政府的响应,在政绩考核和政府间竞争的压力下,能力突出和群众信任的干部更易出色地完成任务,获得政绩优势。

公选推动了执政党组织路线的转型,干部选拔的标准、方式和主体都发生重要变化。“干部四化”不断淡化,干部选拔中不再唯学历和唯年龄,工作能力和群众认同程度不断加强,那些“德才兼备、注重实绩、群众公认”的干部,更容易在公选中胜出。作为一种竞争性的选拔机制,公选通过在组织选拔方法基础上引入透明和竞争机制,有助于克服封闭性的组织选拔所带来的弊病。同时,在多年的探索过程中,公选的机制不断被优化和完善。如一直备受指责的公选考试环节已在近年的公选中日趋复杂化和精细化,竞争性考试、结构化面试、无领导小组讨论、资历评价、心理健康与工作压力测试、试点调研和演讲答辩等选拔机制的采用,提升了干部选拔机制的科学化和精细化。

然而,作为一种处于选拔与选举之间的干部选拔方式,公选内生地存在选拔与选举的内在张力,这一张力在现实中即体现为组织选拔与群众参与的权重分配关系,并导致公选过程中的诸多悖论。进一步完善干部公选制度,当前除了其他方面之外,至少要解决两个问题:一是进行经验梳理与制度扩展。实际上,当前全国许多地方进行了很好的公选试点,也积累了一系列制度体系和操作经验,如制定岗位说明书,进行适岗评价,结合职级确定考试方式,采取结构化面试,进行实地调研、演讲答辩,实行社会公示和媒体报道,实施大评委制和党委会或者全委会票决制等等。目前,亟待解决的是,中央如何结合相对先进和成熟的探索经验,并加以梳理、规范和提升,形成完整的制度体系和规范的操作流程;同时解决当前困扰公选的制度配套问题,然后向全国推广,统一规范各地干部公选的实践。二是实行公选与直选并举。当前,干部公选几乎成为干部改革的代名词,似乎公选能够解决一切干部体制的问题,也使干部体制改革走向另一个极端,忽略了其他一些重要问题,如干部的责任与回应问题、干部的日常监督问题等。要破除对公选的迷信,特别是针对当前干部公选所无法克服的干部责任与回应问题,应当考虑将公推公选与公推直选相结合。一方面,对于空缺的地方政府的行政副职领导人和部门领导人,尽可能采取公推公选的方式产生,着力提升他们的能力与素质结构。另一方面,对于空缺的地方党政正职领导人,建议以公推直选而非公推公选的方式产生,着力解决公信度与责任性问题。只有通过投票选举(推选)的方式,才能确立起党政领导人对群众的责任回应意识。由于目前公推直选主要局限于乡镇层面试点,建议结合干部制度改革提升公推直选试点的层级和范围,将公推直选提高到低级市级政府层面。

[1]SELZNICK P.The Organizational Weapon[M].New York:McGraw-Hill,1952.

[2]李源潮.坚持民主公开竞争择优 推进干部人事制度改革[N].人民日报,2009-10-19(2).

[3]景跃进.“公选”与干部制度改革[J].天津社会科学,2003,(4):43-46.

[4]SAICH T,YANG Xuedong.Innovation in China's Local Governance:Open Recommendation and Selection[J].Pacific Affairs,2003,76(2):185-208.

[5]STIG THØGERSEN,JØRGEN ELKLIT and DONG Lisheng.Consultative Elections of Chinese Township Leaders:The Case of an Experiment in Ya'an,Sichuan[J].China Information,2008,22(1):67-89.

[6]徐湘林.党管干部体制下的基层民主试改革[J].浙江学刊,2004,(1):106-112.

[7]魏姝.公推公选:谁推谁选[J].决策,2008,(6):34-35.

[8]邓小平文选:第2卷[M].北京:人民出版社,1994:327.

[9]彭勇,关集双.实现公选常态化的思考[J].领导科学,2006,(12):34-35.

[10]虞云耀.党的建设研究[M].北京:中共中央党校出版社,2004:338.

[11]中国官员选任制度改革加快 选人用人更加民主[N].人民日报,2008-04-09.

[12]江苏省公推公选领导干部公告[N].新华日报,2010-08-08.

[13]孙琳.公选副厅级领导干部追踪——“8+3”公选流程探营[N].四川日报,2005-09-06.

[14]公开选拔干部的“北京实践”[EB/OL].[2011-01-06].http://news.xinhuanet.com/observation/2011-01/06/c_12953220.htm.

[15]陈枫.广东公选三大创举 5副厅要职18党外干部PK[N].南方日报,2008-11-12.

[16]潘慧琳.不拘一格选人才——株洲海选“80后”干部探索[J].决策探索,2009,(1):42-46.

[17]李源潮.防止唯票取人、唯考取人、唯年轻取人[EB/OL].http://cpc.people.com.cn/GB/164113/11168568.htm l.

[18]胡印斌.公选乡长,以符合程序之名假冒民意[N].中国青年报,2009-08-26.

[19]王晨光.“官推官选”,一个伪民主的样本[N].中国青年报,2011-05-12.

[20]刘喜发,陈新,项晓霞.关于江苏省干部选拔任用制度改革的调查与思考[J].中共南京市委党校南京市行政学院学报,2006,(3):44-49.

Cadre Open Selection and the CCP's Organizational Line Transition

CHEN Jia-xi1,2

(1.School of International Relationship and Public Affairs,Fudan University,Shanghai200433,China;2.The Institute of Contemporary China Politics,Shenzhen University,Shenzhen 518060,China)

Under the effect of structural factors bymarket reform,the ruling party take the personal ability,work porformance and mass approval as the key criterion of cadre selection,not just the'Cadre Modernization',which propel the appear of Cadre Open Selection.As a type of competitive selection,open selection ont only tally with the new criterion of cadre selection,but decentralize the selection power,improve the openness,conpetitiveness and participation of cadre selection,which lead to the CCP's organization transition.To further the reform,it should be strengthen the institution popularization,take the connection between open selection and direction election,and break three dilemmas between the cadre's ability and responsibility,the mass participation and it's effect abscure,themachanism building and institution deficiency.

open selection;cadre system;partymanaging cadres;competitive selection

D630.3;D621

A

1009-1971(2012)03-0014-06

[责任编辑:张莲英]

2012-02-25

国家社会科学基金项目“公推直选模式优化与党内选举制度创新研究”(11BZZ024);广东省哲学社会科学基金项目“公推直选与党内选举改革研究”(GD10YZZ01)

陈家喜(1976—),男,安徽怀远人,公共管理博士后流动站研究人员,副教授,从事政党政治、干部制度和阶层政治研究。