并购重组与民营经济绩效的实证研究——以江浙沪民营上市企业为例

韩 坚,钱 濛

(苏州大学商学院,江苏苏州215021)

并购重组对企业的影响一直是是产业组织理论和公司财务理论的研究热点之一。自1895-1904年第一次兼并浪潮以来,西方资本市场已经历了5次并购浪潮,并购动因不一,并购对经济体制和产业组织产生的影响激励西方学者从经济、政治、法律多方面进行深入思考[1]。中国真正市场意义上的并购重组是在改革开放后,随着国有企业“两权分离”的实行,企业的并购重组开始出现。1993年10月,深圳宝安集团通过股权收购方式吸收了上海延中实业股份公司19.8%的股权,正式拉开了中国资本市场企业重组的帷幕,国内企业并购重组活动随之进入快速扩张阶段。根据全球并购研究中心推出的“重组趋势指数”来看,2003年以来国内重组市场非常活跃,民营企业成了并购重组的主角。从并购数量看,民营企业以68%的比例占据了绝对优势;从并购金额看,民营企业占到了总股权并购金额的66%[2]。民营企业并购重组能否提高企业的综合经营绩效以及如何准确判定重组绩效的影响因素,这将成为证券市场和投资界密切关注的问题。本文以2001-2007年间发生并购重组的江浙沪地区民营上市企业为研究对象,结合市场价值和财务指标分析法构建重组绩效综合评价体系,利用因子分析法和多元线性回归分析进行实证检验,研究企业并购前1年至并购后2年总计4年间重组绩效的变化情况及影响因素,旨在为今后民营上市企业的重组扩张提供相关建议。

一、文献综述

关于企业并购重组与绩效提高的关系研究,国外学者的研究结论并不一致。Dewing(1921)分析了美国1900年左右35起企业重组事项,结论是35家企业中只有5家获得了预期收益,并购当年可取得较高收益,10年以上的长期收益则低于预期收益的70%以上,且企业并购的收益在重组前往往被高估[3]。Jensen和Ruback(1983)研究了收购公告与超常收益的联系,研究发现在收购公告期间,成功的要约收购(Tender Offer)给目标企业股东平均带来30%的超常收益,而成功的兼并(Merger)则给目标方平均带来20%超额收益,但重组方却没有获得显著超常收益,他们研究认为重组效率不显著是管理者过度追求自身利益的结果[4]。Healy,Palepu 和 Ruback(1992)研究了1979-1984年间美国50家最大的重组案例,发现行业调整后的公司资产回报率明显提高,他们把这种提高解释为公司管理效率的提高,而非人工成本的节省[5]。国内学者对企业并购重组与绩效的研究结论也不统一,檀向球(1998)研究了沪市1997年总计198起重组事件,选取主营业务利润率、净资产收益率、资产负债率等9个指标来综合评价重组的绩效,发现重组扩张的公司绩效下降[6]。冯根福、吴林江(2001)对 1994-1998年201起重组交易进行了财务指标检验,利用因子分析法建立综合得分模型,结论是并购当年和并购后一年上市公司经营业绩得到一定程度的改善,但在随后年份绩效普遍下滑,并且混合并购的优势在长期看来十分有限,而横向并购的绩效则在长期内较为稳定并呈不断上升趋势[7]。李善民、陈玉罡(2002)则采用事件分析法研究1999-2000年沪深两市总计349起重组事项,研究证实资产重组能给收购公司股东带来显著的财富膨胀,但对目标公司股东收益的影响却不明显,并且不同重组类型会导致不同的财富效应,国家股和法人股比重最大的收购方将获得显著的财富增加[8]。综观国内外对企业并购重组与绩效提高的文献研究,具体表现为以下两个特点:一是运用会计研究法,采用单一或几个关键财务指标[6-7]来评价上市企业的经营绩效,并构建综合绩效得分模型,通过比较重组前后公司财务绩效的变化,来检验重组事件对企业绩效的影响;二是采用事件研究法,根据证券市场指数比较重组公告期前后上市公司的超额收益率,以此判定此事件对公司市场价值的影响[4,8]。国内外学者研究结论传递出这样的观点:资产重组对企业绩效的影响方向有正有负,多数学者倾向于认为重组事件并未给公司绩效带来明显提升。

本文在国内外现有文献的基础上,建立新的研究视角,从以下两方面做出改进,一是从特定区域企业并购重组角度,采用定性和定量相结合的方法对近年来进行资产重组的江浙沪地区民营上市企业进行实证研究。目前的文献多集中于全国范围的总体样本研究,而针对特定地区、特定类型企业的具体研究仍尚不多见,民营经济作为江浙沪地区经济发展的重要推动力,应该对其进行深入分析,为今后民营企业资本运作模式提供更好的借鉴。二是在实证研究基础上,结合经济发展趋势和相关政策,试图解释民营企业绩效变动的原因。民营企业有其自身特有的发展模式,受资金规模和融资渠道的限制,民营企业通过大规模介入国企并购重组来迅速获取资源,已成为资本扩张的重要战略手段。本文将结合前人研究成果,对民营企业的并购重组进行实证分析,并对其存在的问题提出相应建议。

二、研究假设、研究样本与变量选取

(一)研究假设

根据效率理论[9],公司兼并重组可以使企业绩效通过协同效应、管理层效率的改进、税收的递减等方式得到提升。关联并购重组(横向并购、纵向并购和混合并购)可使收购方获得生产要素、销售渠道以及市场份额等资源,使并购方营运能力提升,从而创造更多并购价值;规模效应为企业提供的成本优势则使规模较大的企业能够保持较高盈利能力;股权收购与转让由于是双方共同承担被并购方债务,在并购整合上要比资产收购存在更大的风险,当公司之间的现金流不完全相关时,并购将增加公司的负债能力。再根据纯粹的多元化经营理论[10],相比同行业重组而言,多元化重组活动为企业提供了更多迅速成长和降低管理者人力资本风险的机会,尤其是当公司面临复杂多变的市场格局时,兼并重组将有助于重组公司在较短时间内进入被重组公司的行业,填补本公司在该行业竞争优势的空白,并在很大程度上保留被重组公司的市场份额及现有各种资源,多元化企业将比单一化经营企业获得更高的绩效。据此本文提出研究假设1:民营上市公司并购重组行为会对其绩效产生正向影响,重组类型(股权类交易资产类交易)会直接影响民营企业绩效水平。

中国上市企业中存在较为明显的委托代理问题,尤其是非国有控股上市企业内大股东对小股东的剥削问题。若缺乏有力的公司内部治理机制和投资者保护政策,该代理问题将会因为第一大股东持股比例的持续提高而更为严重;第二、第三大股东的持股比例提高会对第一大股东产生约束作用,从而对第一大股东掏空上市企业利益行为产生一定的制衡作用。施东晖(2000)[11]研究表明,在有1~4名大股东的公司中,由于出现了能够和第一大股东实力相抗衡的其余股东,第一大股东的经营决策受到牵制,公司股东利益和盈利目标能得以较好执行。据此本文提出研究假设2:企业第一大股东的持股比例与并购绩效呈负相关关系,企业各性质股权制衡度越大,则并购绩效越好。

根据狂妄假说[12]理论,重组方管理层会因为狂妄自大、盲目乐观而高估目标企业,从而实施重组战略。收购公司实现收购的过高付款实际上是重组方的财富向目标企业转移的过程。国内市场由于仍处于初级发展阶段,企业家热衷于盲目扩张,欠缺对企业发展前景的长远规划,有可能会最终摧毁重组企业的价值。据此本文提出研究假设3:管理层持股比例与企业重组绩效呈负相关。

虽然关联交易和非经常性损益中有些确属正常经营行为,但不容否认的是由于关联交易的交易价格、交易方式、付款时间可供谈判余地较大,相当多的“不平等”关联交易已成为部分上市公司操纵利润、用来避免ST或PT的手段,虚假的财务信息将会侵害到公司股东和市场上中小投资者的权益。据此本文提出研究假设4:并购重组双方关联性会对企业重组绩效产生影响,其中关联交易与企业绩效呈负相关。

(二)研究样本和变量选取

1.数据来源。2000-2008年财务数据取自中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn/)以及各公司同期财务年报;2001-2007年江浙沪地区民营上市企业重组事件取自《中国证券报》同期公布的《中国上市公司重组事项总览》、中国并购研究中心《中国企业并购报告》、《中国企业并购年鉴》以及国泰君安经济金融分析数据库;2001-2007年股票价格收益、证券市场指数等数据取自《CCER金融研究数据库》。

2.数据筛选标准。本文时间跨度为2000-2008年,选择2001-2007年间实施资产重组的江浙沪地区民营上市企业作为研究对象。为保证样本数据的一致性和完整性,需对重组事件的交易方、交易时间、交易金额、交易次数、交易类型等做出统一规定,主要标准如下:重组活动涉及的金额需在收购方总资产的5%以上,以确保该交易活动对收购企业经营业绩产生重要影响;交易发生的确定、第一大股东持股比例、最终控制人性质、交易企业类型以重组当年年报内容为准。同时为保证样本数据能够准确反映交易情况,排除金融类、ST类等特殊企业或者其他重要经济事件对总体样本的干扰,需对符合下列情况的特殊重组事件予以剔除,主要标准如下:剔除ST类、金融类、公用事业类,以及财务指标出现极端异常值的公司;剔除交易标的为土地使用权等非经营性资产以及交易实质为产品购销的重组事件;重组事件公告日期前后10个交易日内,若发生其他对股价变动产生重大因素的事件,如公布年报等,则予以剔除。经过以上处理,共收集到2001-2007年间江浙沪地区发生资产重组的73家民营上市公司170个有效样本事件。同时为考虑将同一时期发生重组的上市企业绩效与未发生重组的上市企业绩效进行对比,本文也选取了同一时期内江浙沪地区未发生重组的、性质相近的民营企业进行对比,最后得到对比样本70家。

3.指标与变量描述。表1为2001年至2007年重组事项一览表。据统计,2001年江浙沪地区满足筛选标准的重组事件共有14起,故撷取重组前1年至重组后2年共4年的财务指标进行分析,总计涉及14×4组财务数据,以2001年重组事件为例,重组前1年为2000年,重组后两年为2002年,2003年,因此从财务数据的角度2001年的重组事件共出现四次;以此类推,2001年-2007年共收集到170起重组事件,涉及财务数据总计692组。除2002年重组数量略有下降之外,其余各年重组数量均成逐步上升趋势①重组事项时间跨度为2001-2007年,重组事项企业财务数据的时间跨度为2000-2008年。。

表1 样本重组事项及财务指标一览表

表2重组各影响因素描述性分析

由表2可得出:(1)股权交易为企业重组的主要类型,占据了历年资产重组总量80%以上的比例,这可能是与证监会鼓励政策有关,企业可通过股权直接出售与转让达到控制成本、提高效率的目的。(2)第一大股东持股比例变动较大,2001-2002年上升较快,随即大幅下跌,2005年以来又稳步上升。(3)股权制衡度与管理层持股比例近年来比重稳步上升,逐渐占据主导优势。说明样本企业公司治理结构正逐渐完善,大股东对企业决策行为的控制力正逐步受到制约,中小股东的参与和决策能力有所提升。(4)关联交易比例进一步增加,由2005年的32%上升到2007年的77%,涉及金额达31.7亿元,逐渐成为企业重组的主导类型。关联交易近年已成为重组市场热点话题,国内学者对其争议颇多。一方面,交易双方因存在关联关系,可节约谈判成本,为操纵和调节利润创造机会,从而提高交易效率;另一方面,交易双方又可能利用行政力量撮合交易进行,从而使交易价格和方式在非市场竞争情况下出现不公正现象,侵犯股东权益。该因素对企业重组绩效的实际影响有待进一步研究。(5)综合性企业重组数据迅速攀升,由2001年的仅有5起增加到2007年的33起,越来越多的民营企业倾向于通过跨行业并购实现多元化经营目标。

三、并购重组绩效实证研究

本文以盈利能力、成长能力、资产管理能力、偿债能力等四个方面来评价民营上市公司的重组绩效,具体见表3。

1.原始财务指标预处理

根据2001-2007年发生的170项企业重组事件,将全部财务数据按照重组前1年、重组当年、重组后1年、重组后2年进行分类,整理得到637组样本财务数据。极端特异值的存在会影响统计结果对于样本总体的反映情况,因此在进行因子分析法之前,需要按照[Xj-2sj,Xj+2sj]区间范围取值①Xj表示所有467组财务数据中第j个财务指标均值,Sj表示第j个财务指标的标准差。,将不含在该范围内的数据剔除,得到总计467组财务数据,其中重组前1年数据126组,重组当年125组,重组后1年123组,重组后2年93组。本文采用因子分析法对样本数据进行处理。因子分析法要求所有原始变量指标均为正向指标,因此在进行分析前,需要对其中资产负债率、速动比率、流动比率、现金流动负债比率进行正向化处理,同时为消除异量纲数据可能造成的对分析结果的影响,预先运用SPSS11.5软件将各年财务数据转化为标准值进行处理。

表3 上市公企业重组绩效评价指标体系

2.财务指标描述性统计分析

(1)单一财务指标描述性分析

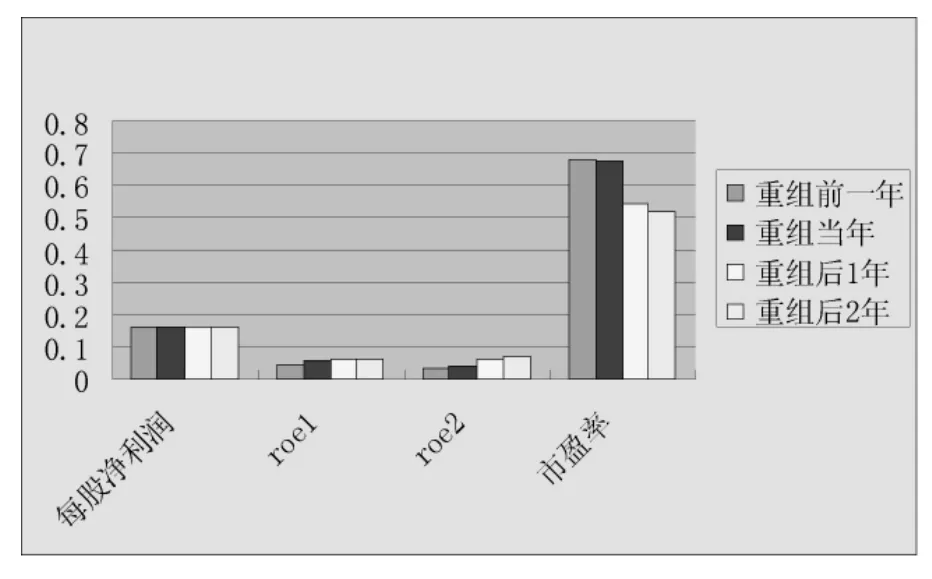

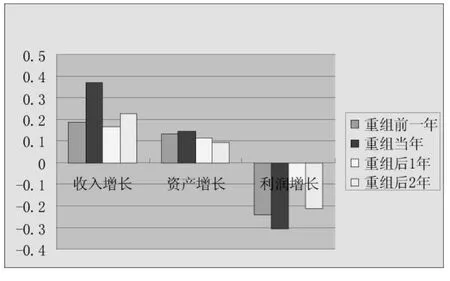

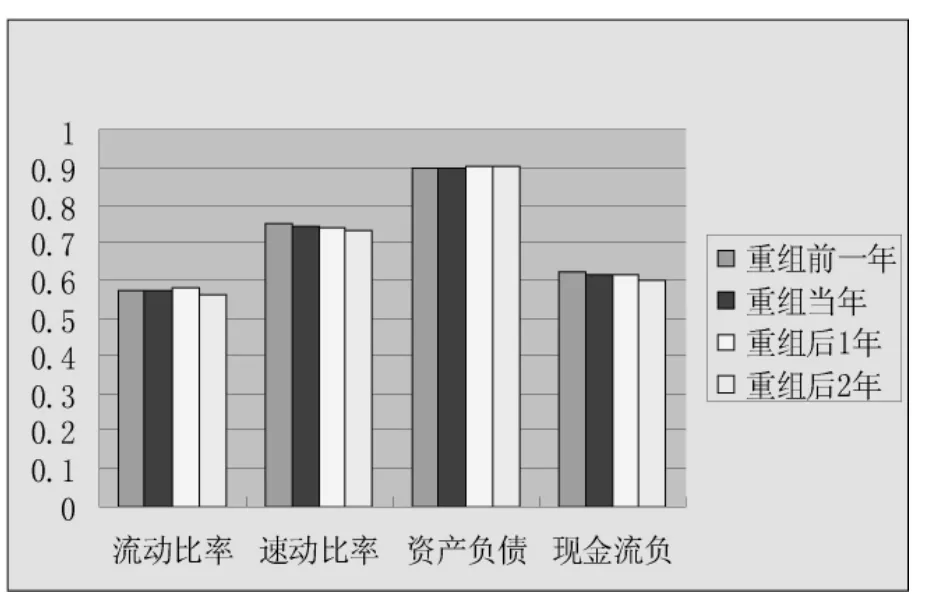

以上13项指标重组前1年、重组当年、重组后1年、重组后2年的相关统计性描述分析结果是,①重组当年目标企业盈利能力变化不大,并购后1~2年内,除市盈率有较大范围下降外,其余指标略有上升;②从成长能力角度看,重组后企业成长能力明显高于重组前,尤其是营业收入增长率提升较大,可能是由于企业通过重组获得了规模经济协同效应,降低了产品单位生产成本,节约了管理费用和相关人力资源的开支;③资产管理能力在重组前后变化不大,仅有微小的调整变动,可能是由于外部资本介入后需对目标企业原有资产进行必要整合,但并没有影响其资产原有周转速度;④偿债能力在重组前后持续稳定状态,保持在0.5~0.9的数值范围内,说明重组活动本身对企业偿债能力影响不大,具体见图1~图4。

(2)综合财务指标描述性分析

本文将上市公司重组前1年、重组当年、重组后1年、重组后2年的分析结果进行纵向比较,将73家企业4年期间467组财务数据纳入同一个原始数量矩阵进行因子分析,将13项财务指标转化为少数几个起主要作用但相互独立的公共因子,利用SPSS 11.5软件进行标准化处理,然后计算每个企业重组绩效的因子得分,同时通过主成分分析得到样本企业的4年不同综合绩效得分,在巴特利球状检验中,Approx.Chi-Square=1254.373,Sig.=0.000。因此在0.01的显著性水平上拒绝了相关系数为单位矩阵的假设。KMO检验中,KMO系数的0.646>0.6,说明样本财务指标能够基本满足因子分析法的分析要求,可进行主成分检验。根据“未经旋转提取因子的载荷平方和”所示,从13个指标中共提取7个公共因子,其特征值分别为0.21561、0.14368、0.10737、0.09348、0.07498、0.06910、0.06576,累计方差贡献率为76.998%,信息损失量较小,已能在较大程度上反映特定指标的大部分信息,可以进行后续的分析和计算。

由表4数据可得,F1指标中,净资产收益率(净利润)、净资产收益率(营业利润)所占比重较大,分别为0.438和0.414,反映的是企业的盈利能力;F2指标中,流动比率比重较大,反映的是企业现金管理能力;F3着重强调企业资产经营管理能力;F5、F6、F7指标则主要反映了企业成长潜力。

图1 盈利能力变化图

图2 成长能力变化图

图3 资产管理能力变化图

图4 偿债能力变化图

表4 Component Score Coefficient Matrix

根据变量共同度的统计意义,它刻画了全部公共因子对变量Xi的总方差所作的贡献,说明了全部公共因子反映原变量信息的百分比。提取公共因子后,变量X7的共同度最高,达到了0.913,说明提取的公共因子对变量X7的方差Var(X7)作出了91.3%的贡献,其余变量的共同度数值也普遍较大,说明变量空间转化为因子空间时,保留了较多的信息,即因子分析的效果是显著的。

将公因子对变量X1-X13进行线性回归,得到系数的最小二乘估计,根据每栏对应的因子得分系数,构建模型如下:

以各主成分各自的方差贡献率作为权数,由此可得到资产重组前后4年的综合绩效函数为:

同理,根据此公式,再依次计算样本企业各年综合绩效的得分情况,以 F(-1)、F(0)、F(1)、F(2)分别表示重组前1年、重组当年、重组后1年、重组后2年综合绩效得分,则:

由此我们可比较在相同时间内重组企业和未重组企业的平均绩效,其结论:(1)重组当年样本企业业绩得到一定提升,由0.04上升到0.048,公司重组活动短期内产生了一定效果,从而验证了假设1,但上升幅度相对未重组企业来说并没有明显提高,说明重组活动本身并未给企业治理绩效带来显著革新;(2)重组第1年后企业绩效开始有所下降,特别是重组后2年的并购企业绩效由0.038下降为0.005,下降幅度较为明显,说明企业重组并未带来长期绩效改善。未发生重组的企业绩效变化较为平缓,两者相比较可发现,对重组企业来说,绩效提高随时间推移由逐渐缩小的趋势。同时也证明了重组活动从长期的角度来讲并未取得企业预期效果。具体见图5、图6。

3.重组前后综合绩效的Wilcoxon符号秩检验

图5 平均绩效变化图

图6 平均绩效变化图

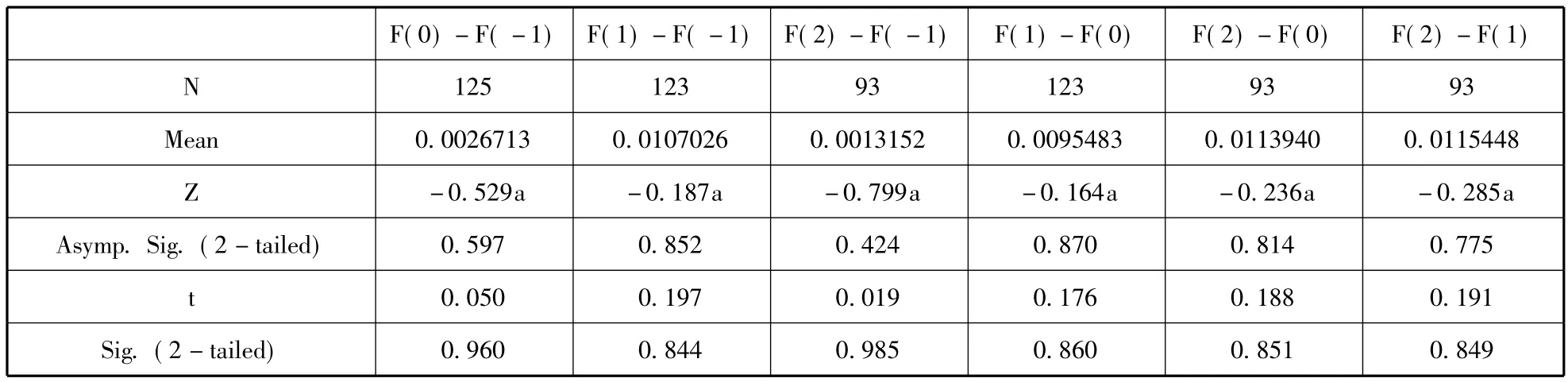

描述性分析本身只能够提供样本数据的有关信息,而缺少对总体数据的全面反映。由于重组绩效总体分布类型未知,且重组前1年、重组当年、重组后1年、重组后2年4个样本具有相关性,故本文采用SPSS 11.5软件的非参数估计Wilcoxon符号秩法检验重组前后企业综合绩效得分是否存在显著差异,即F(0)-F(-1)、F(1)-F(-1)、F(2)-F(-1)、F(1)-F(0)、F(2)-F(0)、F(2)-F(1)是否存在显著差异,若存在,则进一步分析重组后目标企业绩效提升或下降情况。检验结果表明:总体上看,重组当年、重组后1年、重组后2年的综合绩效与重组前1年相比,Z值分别为 -0.529、-0.187、-0.799,渐进的双尾显著性概率Asump.Sig.(2-tailed)分别为 0.597、0.852、0.424,均远远大于 0.05,因而重组前后绩效得分并没有明显差异。同样,重组后1年、重组后2年的综合绩效与重组当年,重组后2年和重组后1年相比也没有显著差异。具体见表5。

4.重组后绩效的影响因素实证分析

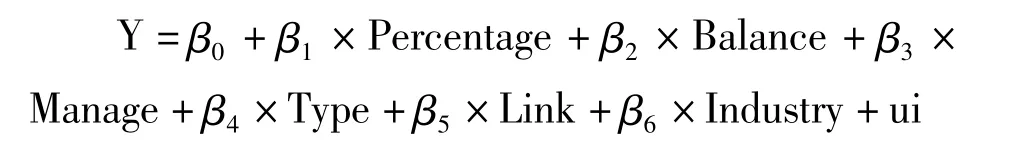

本文将从交易相对规模、股权集中度、股权制衡度、重组类型、关联方交易性质等方面考察上述因素对企业重组绩效的影响。采用多元回归方法检验可能影响企业重组绩效的因素。用F(0)-F(-1),F(1)-F(-1),F(2)-F(-1)表示重组相对绩效,并作为因变量,建立多元线性回归方程:

表5 Test Statistics(b)

表6 相关模型变量设定与取值

相关变量含义见表6。

为了检验上述变量之间是否存在显著的线性关系及是否适合做多元线性回归分析,首先需对其做相关性分析,检验结果如下:回归方程的整体F检验显著,F分布的显著性概率为0.051,即检验假设“H0:回归系数β=0”成立的概率等于0.051,该回归方程在10%显著水平上有意义。经调整的R平方为0.751,说明总体上因变量还是能够较为准确地解释上市企业的重组绩效,可以进行多元线性回归分析。①另外我们将样本时间段剔除2007年、2008年数据,重新对表7的模型进行回归,做稳健性检验,结果较稳健,感谢匿名审稿人的建议。限于篇幅,这里没有报告稳健性检验的结果,如有需要可向作者索取。

从表7可以看出,(1)第一大股东持股比例与企业重组绩效得分呈负相关,显著性水平<10%,说明在大股东和中小股东利益存在冲突的情况下,并购重组将很有可能成为大股东追求利润、掌控企业经营的手段从而对企业经营业绩造成“掏空”效应,同时股权制衡度与企业重组绩效得分呈正相关,显著性水平 <10%,从而验证了假设2。(2)重组类型与企业重组绩效得分呈负相关,显著性水平<15%,基本验证了假设1,说明股权交易相对资产交易更能给企业带来绩效的改善。根据证监会现行法律规定,当机构持股比例达到在外股份的30%时,即可豁免强制收购要约义务,从而可以在不承当全面收购义务的情况下,轻易持有上市公司30%以上股权,大大降低了收购成本;同时由于国内证券市场上存在“同股不同价”的现象,国家股、法人股股价远远低于流通市价,并购成本较低,还可以得到由此带来的“价格租金”。因而尽管有共担债务的风险,但重组方管理层仍倾向于利用股权交易使企业获得更大的重组收益。(3)关联性与企业重组绩效得分呈负相关,显著性水平<20%,基本验证了假设4,说明关联交易会在一定程度上给企业重组绩效带来负面影响。关联交易的存在,使得重组事件中产权清晰化难以得到保证,部分被收购公司股东或者实际控制人可能会出于自身利益考虑滥用股东权利损害被收购公司或者其他股东的合法权益。根据中国证监会2006年《上市公司收购管理办法》规定,上述控股股东、实际控制人在转让被收购公司控制权之前,应当“主动消除损害;未能消除损害的,应当就其出让相关股份所得收入用于消除全部损害做出安排,并依照公司章程取得被收购公司股东大会的批准”①中国证监会第35号《上市公司收购管理办法》总则第七条规定,被收购公司的控股股东、实际控制人及其关联方有损害被收购公司及其他股东合法权益的,上述控股股东、实际控制人在转让被收购公司控制权之前,应当主动消除损害;未能消除损害的,应当就其出让相关股份所得收入用于消除全部损害做出安排,对不足以消除损害的部分应当提供充分有效地履约担保或安排,并依照公司章程取得被收购公司股东大会的批准。,从而保证不会存在内幕交易对股东权益造成负面影响。(4)管理层持股比例、行业类型与企业综合绩效得分的Pearson相关系数较低(仅为-0.231和-0.108),同时显著性不高,未能验证假设3.说明这两个因素并不会对企业综合绩效造成实质性影响。可能是由于江浙沪地区董事会治理制度较为完善,制约了管理层在企业经营过程中的不理性行为,较好地杜绝了“代理问题”;同时,各上市公司主营业务鲜明度(主营业务收入/营业收入总额)较为明显,因而多元化经营对公司主要业务不会造成实质性影响。

四、结论与启示

并购重组是企业实施资本运营,获得核心竞争力,实现战略发展的一种方式。对于上市公司而言,并购行为会受到诸多经济因素的影响,但并购决策主要应从企业长远利益出发,摒弃短视行为,做好可行性研究。在并购之前上市公司应充分考虑公司发展战略、公司能力和财务资源等情况,制定周密的并购计划;并购活动中,特别是并购完成后要加强自身和目标公司的整合,实现并购企业内部资源重组及资源整合,充分发挥双方的优势。但从并购对企业综合绩效的影响来看,目标企业的并购重组绩效并不理想。部分财务指标(例如增长率、存货周转率)在重组当年反而出现短暂下滑,直到重组后1~2年绩效才明显改观。说明企业整合能力还有待提升,企业管理层需注重并购重组后的整合管理[13],整合过程中产生的经营决策、经营模式、企业文化的冲突,常常导致决策过程延缓、协调成本加大,特别是大型企业的并购重组活动,随着管理链条的延长,计划和控制的难度将增加,重组可能会导致企业效率的流逝而不是效率的改进或市场价值的增加。重组双方应特别重视这点,应不断加强决策层到最底层双向信息沟通,从而达到企业管理整合的最终目标,以更好地发挥并购重组的协同效应。

上市公司的股权结构对并购决策的合理性也有重要影响,第一大股东持股比例过高,相应的制衡制度无法发挥作用,能够控制公司的大股东不仅可以向公司委派管理人员,还可以采用关联交易的方式掏空公司[14]。由于掏空行为的隐蔽性,通常很难迅速发现控股股东掏空行为的直接证据。某种经营活动对控股股东来讲会带来收获,他就会考虑去从事这种经营活动而较少考虑对整个公司的负面影响,例如与他本人控制的公司进行“甜蜜的交易”(sweetheart deals),投资于净现值为负同时对他自己有利的工程,或者甚至简单地拿走公司的资金;另外,他还可能不顾债权人的利益,也不顾股东的反对而从事风险很高的经营活动。因此建立完善的公司内部治理机制,降低第一大股东持股比例,改善股权结构,加速股权流动,完善股权制衡机制,能有效限制大股东通过重组活动对企业产生“掏空”效应,改善中小股东在企业生产经营过程中的弱势地位。

在外部监督机制健全的条件下,随着市场环境的不断完善,管理层收购作为改善公司治理环境、降低代理成本的有效手段,将大大提高公司日后的管理效率。在企业并购过程中鼓励管理层回购或持股,建立管理层激励兼容机制,发挥企业管理者经验丰富,经营管理能力强的特征,既可获得企业并购重组的短期利益,同时也助于改善企业的长期绩效,增加股东财富与企业发展后劲。

鉴于中国目前的并购市场还有待完善,民营企业的并购重组或多或少受政府的影响。为提高并购重组的资源配置效率,政府应主动加强并购重组游戏规则的制定,让市场参与者有一个平等的平台进行竞争,而应避免成为利益再分配者[15]。政府只有进一步制定相关政策法规,打击和控制恶意并购事件,实现多个收购公司一起竞争收购同一个目标公司,提高并购市场竞争程度,鼓励和引导并购交易创造价值,才能有效实现并购重组带来的优化资源配置功能,产生正的净社会收益。

[1]Agrawal A,Jaffe,J F,Mandelker G N.The Post-Merger Performance of Acquiring Firms:A Re-examination of an Anomaly[J].Journal of Finance,1992(4):1605-1621.

[2]中国企业并购年鉴编委会.中国企业并购年鉴2005[M].北京:人民邮电出版社,2006:15-20.

[3]Dewing,A.A Statistical Test of the Success of Consolidations[J].Quarterly Journal of Economics,1921,36(1):84-90.

[4]Jensen M C,R S Ruback.The Market for Corporate Control:the Scientific Evidence[J].Journal of Financial Economics,1983 ,11.

[5]Healy P M,Palepu K G,Ruback R S.Does Corporate Performance Improve after Mergers?[J].Journal of Financial Economics,1992(2):135-175.

[6]檀向球.沪市上市公司资产重组绩效实证研究[N].中国证券报,1998-9-28(8)

[7]冯根福,吴林江.我国上市公司并购的经营业绩实证研究[J].经济研究,2001(1):54-61.

[8]李善民,陈玉罡.上市公司兼并与收购的财富效应[J].经济研究,2002(11):27-34.

[9]Richard P Rumelt.Strategy,Structure and Economic Performance[M].Boston:Harvard Business School Press,1974:15-30.

[10]Lewellen W G.A Pure Financial Rationale for the conglomerate Merger[J].Journal of Finance,1971(5):521-530.

[11]施东晖.股权结构、公司治理与绩效表现[J].世界经济,2000(12):37-42.

[12]Roll.The Hubris Hypothesis of Corporate Takeovers[J].Journal of Business,1986(59):197-210.

[13]Rhoades S A.The Efficiency Effects of Bank Mergers:An Overview of Case Studies of Nine Mergers[J].Journal of Banking and Finance,1998,22:273-285.

[14]Denis D,J J Mcconnell.International Corporate Governance[J],Journal of Financial and Quantitative Analysis,2003(38):10-30.

[15]张 新.并购重组是否创造价值?——中国证券市场的理论与实证研究[J].经济研究,2003(6):20-26.