中外初中数学教材中“负负得正”内容的比较研究

☉新疆石河子第五中学 谢红英

☉石河子大学师范学院 刘 超

中外初中数学教材中“负负得正”内容的比较研究

☉新疆石河子第五中学 谢红英

☉石河子大学师范学院 刘 超

“负负得正”在初中数学教材中是数与代数内容的重点,是学生学习数系扩充的关键,对培养学生数感、运算能力起着关键作用.“负负得正”的教学,教师应该重视内容呈现的过程性,正如著名的水稻专家袁隆平院士曾说:“我最喜欢外语、地理、化学,最不喜欢数学,因为在学正负数的时候,我搞不清为什么负负得正,就去问老师,老师说:‘你记住就是’,学几何时对一个定理有疑议去问,还是一样的回答.我由此得出结论:数学不讲道理,于是不再理会,学数学兴趣一直不大,成绩不好.”从他这段话中可以看出,我们在讲解有理数运算法则的引入时,如果不讲原因,甚至只简单地让学生“记住就行”,那会对刚刚系统接触数学的七年级学生今后的学习产生多么大的不良影响!本文拟对我国8个、新加坡2个、美国加州2个、德国1个共13个不同版本的初中数学教材中的“负负得正”内容进行比较分析,来反映此内容的不同呈现方式,以及在引导教学方式的转变上体现出共性与特色,有利于学生更好地理解和掌握本节内容的知识.

本研究中,初中教材选取北师版[1]、人教版(原来)、人教版[2]、华师版[3]、苏教版[4]、浙教版[5]、江苏1971年版[6]、北京1969年版[7]、新加坡版(原来)[8]、新加坡版[9]、美国加州1、美国加州3[10]及德国版[11]等13个版本.从内容的呈现方式和数学认知水平两个维度进行比较.

一、呈现方式的比较

1.教材呈现方式使用的模型刻画

《义务教育数学课程标准(2011版)》在阐述数学课程内容特征时,强调“它不仅包括数学的结果,也包括数学结果的形成过程和蕴含的数学方法”,课程内容的组织“要呈现过程,处理好过程与结果的关系”,因此要求教材内容的呈现应体现过程性[12].除江苏1971版是直接给出正负数乘除运算法则外,其余12个版本教材的内容呈现都体现了过程性,关注了学生对知识的认知过程.就其内容呈现的不同方式,归纳概括为以下几个模型[13]:

①归纳模型:(-3)×3=-9;

从而(-3)×(-1)=______.

通过观察、探索、分析、推理、归纳得到当第二个因数依次减少为1时,积增加3,进而从符号和绝对值两个方面总结得到法则.在此过程中,学生不仅掌握了知识,还发展了合情推理的能力,探究意识也得到了强化.

②分配律模型:(-3)×(-2)=(-3)×(0-2)=(-3)×0-[(-3)×2]=0-(-6)=6.

即引入负数后,“保持”运算律从而得到法则,这与数学内部发展相矛盾,运算应先规定法则再验证运算律是否成立.

③相反数模型:3×2=3+3=6;(-3)×2=(-3)+(-3)=-6.

由此得结论:将一个因数换成它的相反数,所得乘积就是原来积的相反数.

所以(-3)×(-2)=6.

经历了特殊——一般——特殊,得到法则的过程渗透了归纳推理和演绎推理,这对提高学生的逻辑思维能力大有益处.

④两组具有相反意义的量的模型:今天气温记为0℃,每天下降3℃(上升为正,下降为负),昨天记为-1,前天记为-2(今天之前为负,之后为正),(-3)×(-2)就是前天的气温,即6.因此(-3)×(-2)=6.

水位变化,小虫爬,蜗牛爬皆可视为此模型.

用学生感兴趣的生活情境激发学生的学习热情,但在实际问题中引入两组具有相反意义的量并且产生运算关系,学生理解起来比较困难.

⑤数轴模型:规定数轴的正方向为东,负方向为西.一个人在数轴的原点处,-2看作向西运动2米,(-3)×(-2)看作沿反方向(东)运动2次,结果向东运动了6米,所以(-3)×(-2)=6.

此模型结合了相反意义的量的实际情况,自然且易于理解,能使乘法法则的学习与加法相一致,做到了知识的顺应,有利于学生知识的架构.

说明:这些模型的作用不是推导、证明法则,只是对法则的合理性进行有效的说明,渗透数系扩充的两条主要途径[14](元素添加和等势抽象),为数学的学习奠定良好的思维基础.

2.教材呈现方式使用的模型比较分析

12个版本教材中,有10个版本使用单一模型呈现,2个版本使用两种模型呈现.

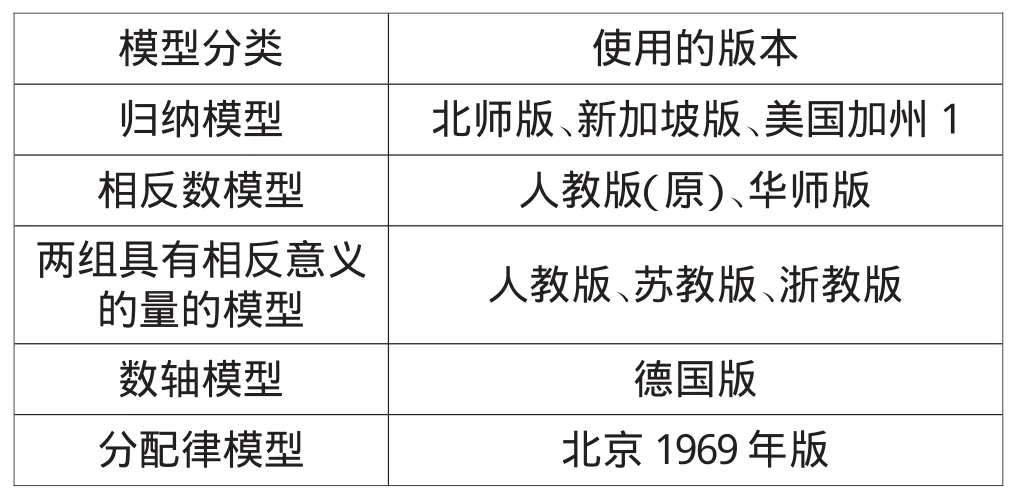

使用单一模型呈现的情况如表1:

表1

补充描述:相反数模型中,人教版(原)以水位升降作为生活情境,华师版以小虫爬作为生活情境;两组具有相反意义的量的模型中,人教版以蜗牛爬作为生活情境,苏教版、浙教版以水位升降作为生活情境.

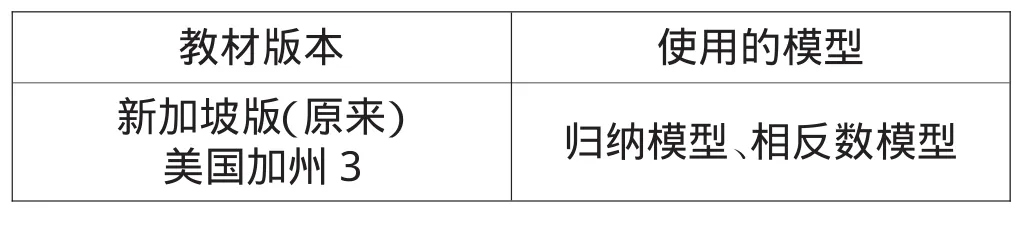

使用两种模型呈现的情况如表2:

表2

补充描述:新加坡版(原来)先用归纳模型得到猜想,再用相反数模型进行验证,而美国加州3版本先用相反数模型得到猜想,再用归纳模型进行验证.

3.教材呈现方式使用的情境比较分析

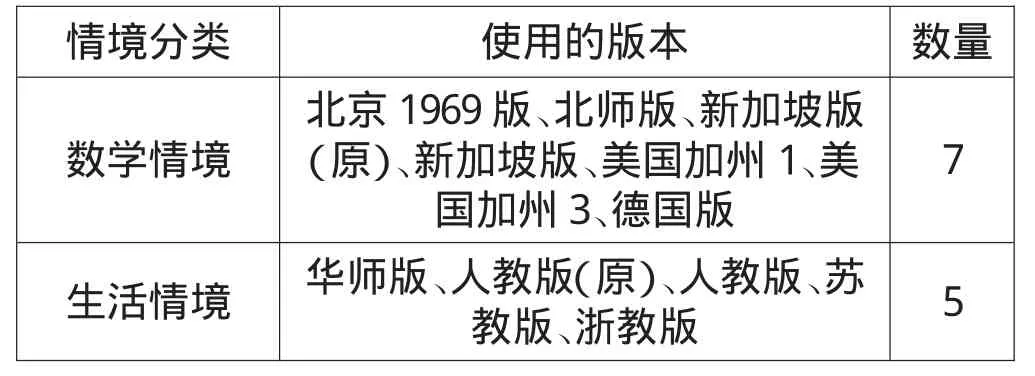

数学教学中的问题情境有数学情境和生活情境,由此12个版本教材使用情境情况如表3:

表3

不难看出,国外教材都使用了数学情境,用数学的视角、数学的思维解决数学问题,更关注数学的本质,生活情境只作为引入而已,而我国教材多数用生活情境,利用生活经验给出合理解释,帮助学生理解法则的合理性即可.

由以上比较得出:课改后的所有教材都关注内容呈现的过程性,且使用的模型和问题情境呈多样化,关注学生对知识的认知过程,在引导教学方式的转变上体现出共性与特色.

二、认知水平的比较

顾泠沅等通过“青浦实验”和相关理论研究将数学认知水平分为4个层次[15]:水平1:计算——操作性记忆水平;水平2:概念——概念性记忆水平;水平3:领会——理解性记忆水平;水平4:分析——探究性理解水平;在这4个层次中,水平1、2为较低认知水平,水平3、4为较高认知水平.

本文根据学生学习“负负得正”法则所需要达到的数学认知水平层次,对此内容的数学认知水平层次作出如下界定:

水平1:计算——操作性记忆水平;该层次的认知水平只需学生记住“负负得正”,不需要理解;只体验解决问题的过程.

水平2:概念——概念性记忆水平;该层次的认知水平要求学生通过相关模型的呈现能够接受“负负得正”的事实;体验简单分析、解决问题的过程.

水平3:领会——理解性记忆水平;该层次的认知水平要求学生通过相关模型的呈现顺利接受“负负得正”的事实,并能用自己的语言进行说明;体验分析问题、解决问题的过程.

水平4:分析——探究性理解水平;该层次的认知水平需要学生理解算理,并能构建适当的模型进行说明;学生在探究的过程中完整地体验发现、提出、分析和解决问题的过程.

各版本教材需要学生达到的数学认知水平层次如表4.

表4

由此标准来看这13个版本的教材,可以发现,有5个版本对学生的要求是低认知水平,8个是高认知水平.如:使用归纳模型和相反数模型的几个版本教材,均从观察和问题出发,引导学生发现规律,进而归纳概括解决问题,这体现出教材注重培养学生的数感,符号感,观察能力,合情推理能力,归纳概括能力,强化探究的意识和运用数学的意识,以求达到较高认知水平,这种要求无疑促进了教学方式的转变.此外,从教材使用的情境表格分析也能发现,国外教材在此内容上对学生高认知水平能力的培养甚于国内.

与此同时还发现,我国和美国的各版本教材在叙述法则时用文字语言,而版本的教材用符号语言,如下:

“两数相乘,同号得正,异号得负,并把绝对值相乘”

Words,The product of two integers with the same sign is positive.

Examples 2×5=-2×(-5)=10(美国加州2版)

Ingeneral,(-a)×(-b)=a×b Where a and brepresent positive integers.(新加坡版)

这个区别说明,新加坡版教材非常重视培养学生的符号感和抽象能力.

由此可见,在高认知水平能力的培养上,我国教材有加强的倾向,而国外教材在此方面强于我国.使用时可根据学生的个体差异,力求中等学生达到水平3,基础较弱学生达到水平2,较强学生达到水平4.

通过以上对13个版本初中数学教材“负负得正”内容的比较,可以得出以下结论:

(1)课改后的所有教材都关注内容呈现的过程性,且使用的模型和问题情境呈多样化,关注学生对知识的认知过程,在引导教学方式的转变上体现出共性和特色.

(2)课改后的所有教材均注重培养学生较高认知水平.

三、对教学的启示和思考

(1)教学中不能为了“创设情境”而创设情境,如果选择的生活情境学生不易理解,那就应该考虑从数学本身出发,寻求直接的、更接近数学本质的方法来解决问题.所以笔者认为两组具有相反意义的量的模型不宜选择.

(2)在使用模型说明“负负得正”时,要选择符合学生已有认知水平的模型,培养学生高认知水平也要适度,不能有过高的要求,它的培养是一个长期的、循序渐进的过程,教师应选择合适的内容适时、适度训练,一而贯之,方能有效.

(3)多数教师在呈现“负负得正”法则时,使用有些模型会用到乘法的交换律和结合律,认为与数学自身体系“先规定运算法则,然后研究运算律是否成立”相矛盾,产生疑问,笔者认为应在遵循数学体系的同时遵循学生的认知规律,所以选择相反数模型、数轴模型、归纳模型比较适合.当数学的严密性与学生的可接受性产生矛盾时,就需要我们数学教师展示智慧,两者兼顾地化解矛盾.

1.马复.义务教育数学课程标准实验教科书(七年级上册)[M].北京:北京师范大学出版社,2005.

2.林群.义务教育数学课程标准实验教科书(七年级上册)[M].北京:人民教育出版社,2005.

3.王建磐.义务教育数学课程标准实验教科书(七年级上册)[M].上海:华东师范大学出版社,2005.

4.杨裕前.义务教育数学课程标准实验教科书(七年级上册)[M].南京:江苏科学技术出版社,2009.

5.范良火.义务教育数学课程标准实验教科书(七年级上册)[M].杭州:浙江教育出版社,2005.

6.江苏省革命委员会文教局.中学课本数学(初中第一册)[M].南京:江苏人民出版社,1971.

7.北京市中小学教材编写组.北京市中学数学试用课本数学(第一册)[M].武汉:湖北省新华印刷厂,1969.

8.TehKengSeng,LooiChinKeong.New Syllabus Mathematics 1[M].Singapore:Shing Lee Publishers Pte Itd.1982.

9.Tay Choon Hong,Mark Riddington,Martin Grire.New Mathematics Counts for Secondary 1 Normal(Academic)(2nd Edition) [M].Singapore:Marshall Cavendish Education,2007.

10.Jack Price.California Algebra Readiness Concepts,Skills,and Problem Sloving [M].The McGraw-Hill Companies,2008.

11.威廉·施外策.西德中学数学课本代数(下)[M].李希贤,薄一仙,译.北京:文化教育出版社,1981.

12.史宁中.义务教育数学课程标准(2011年版)解读[M].北京:北京师范大学出版社,2012.

13.巩子坤.“负负得正”教学的有效模型[J].教学参考(中学版),2010(1).

14.鲍建生,周超.数学学习的心理基础与过程[M].上海:上海教育出版社,2009.

15.沈兰,郑润州.变革的见证——顾泠沅与青浦教学实验年[M].上海:上海教育出版社,2008.