MSCT在真菌性鼻窦炎诊断中的应用

李茂美,李国栋,杨 峰

(山东省苍山县人民医院,山东 苍山277700)

真菌广泛存在自然界空气与土壤中,经呼吸道寄生在人体呼吸器官。上颌窦是人体一组最大的鼻窦,其开口位置较高,不利于分泌物引流,上颌窦炎症迁延不愈变为慢性,黏膜肿胀肥厚、出血和滥用抗生素等均易导致真菌感染。一般消炎药抗感染治疗不仅无效,而且可导致病程迁延不愈。因此,及早明确诊断,了解病变的细节及窦口的情况尤为重要。通过MSCT扫描并结合MPR能为临床选择正确的治疗方法提供更多依据。

1 资料与方法

1.1 一般资料 本组9例中男4例,女5例;年龄25~80岁,平均45岁。病程2个月~5年。临床症状主要为鼻中带血、鼻塞、脓涕、头痛、面颊部肿痛等。

1.2 仪器与方法 使用美国GE公司生产的Brightspeed 16排螺旋CT,采用层厚0.125 c m,层间距0.125 c m行无间隔容积扫描,数据传入工作站行MPR观察病灶的细节及窦口的情况。

2 结果

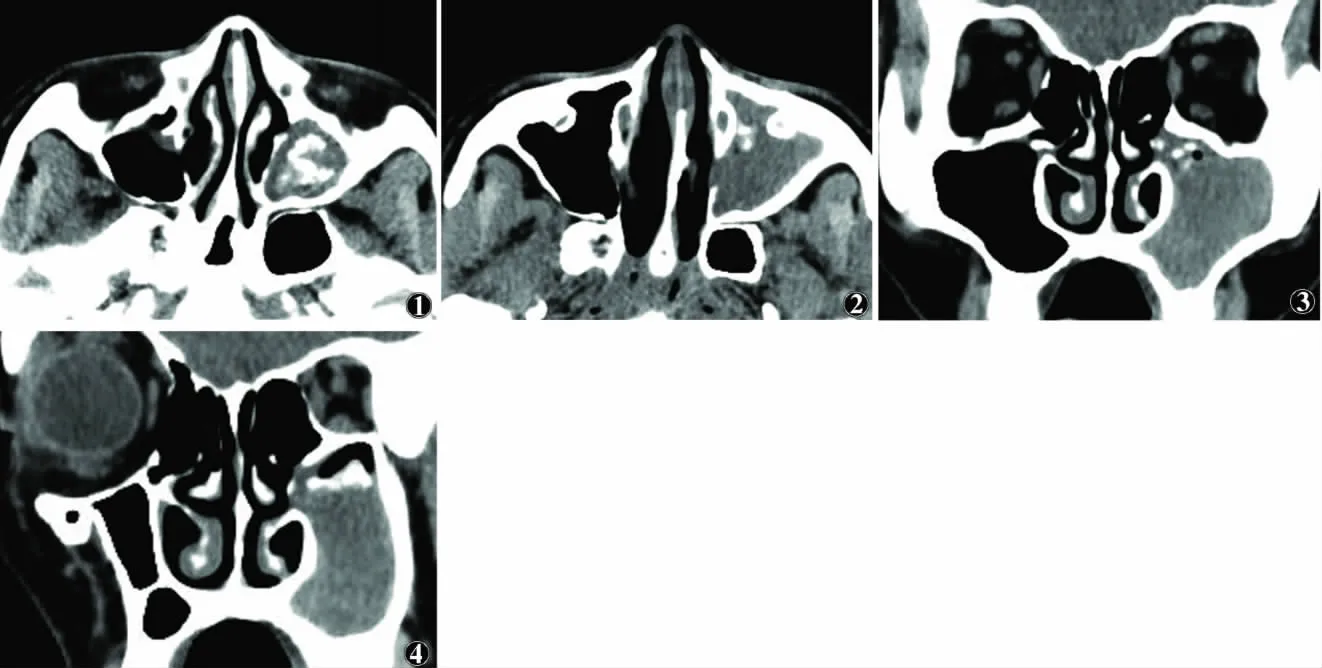

本组9例均为非侵袭性,单侧7例,其中左侧5例,右侧2例;双侧2例;6例仅累及上颌窦,3例累及筛窦及鼻腔;2例表现为上颌窦内不规则软组织样影,密度不均,CT值50~80 HU,未见明显钙化;7例窦腔内软组织影内示斑点状或团块状高密度影,CT值120~340 HU(见图1,2);窦腔略扩大2例,缩小2例,且表现为窦壁反应性增生硬化;窦口均示明显堵塞。MPR结合冠状位(见图3)及斜冠状位图像(见图4)可更清晰地显示病灶的细小钙化及窦口的阻塞情况。

3 讨论

真菌性鼻窦炎并不少见。一般认为长期大量使用抗生素或皮质类固醇激素,免疫功能低下和糖尿病患者易诱发真菌感染。本病有增多趋势。临床依据起病急缓和有无骨破坏及向周围侵犯等特征分为侵袭性和非侵袭性2种。

真菌性鼻窦炎是由于各种原因导致鼻窦口狭窄或阻塞,从而引起窦内环境异常,包括分泌物潴留、低氧状态、p H下降和黏稠度增加等,为病原微生物提供了适应生长的环境。造成窦口狭窄的局部因素有解剖畸形,局部黏膜病变,鼻息肉、鼻窦黏膜囊肿及异物等。诱因主要为人体免疫功能异常,机体抵抗力下降[1-7]。病变常开始鼻窦黏膜,引起黏膜及血管充血水肿,出现出血、坏死、肉芽组织增生形成。虽然真菌性鼻窦炎病理改变随着菌属不同而异,但是基本的病理改变主要是黏膜慢性炎症及真菌丝团块形成[2,8]。本组2例CT表现窦腔内不均匀高密度影,7例其内夹杂斑点状及团块状更高密度影,与文献[3]报道一致,其高密度影除钙化外,亦由霉菌球内磷酸钙、硫酸钙和其他重金属盐沉着以及鼻腔黏膜出血、坏死、含铁血红素沉着所致。有学者[4,9]认为,血涕患者CT平片上见高密度不均匀团块影或钙化是真菌病的特征或诊断依据。

常规CT扫描由于仅能从轴位上观察病灶的情况,加之层厚较厚,从而对病灶的细节及窦口的观察受到一定的限制。MSCT扫描实现了各相位同性,可以在各个方位上对病灶进行观察,从而可以更好地观察到病灶的细节,如细小的钙化及窦口的情况等,为临床选择正确的治疗方法提供充足、可靠地依据。

鉴别诊断:①与细菌性鼻窦炎的鉴别,一般细菌性鼻窦炎多为双侧、多窦腔发病,主要以鼻窦黏膜肥厚为主,CT值30~40 HU,有时可见液平面;而真菌性鼻窦炎多单侧发病,CT值50~80 HU,常伴有钙化,且发病年龄常偏高。②与恶性肿瘤鉴别,肿瘤软组织块影相对较均匀,部分肿瘤内亦可见钙化,但其形态表现为粗大条片状及环状;而真菌性鼻窦炎表现为小沙砾样机团块状。真菌性鼻窦炎的骨质破坏为局限性,多数伴有骨质增生;肿瘤有明显占位效应,窦腔常有明显扩大,骨质以破坏为主,形式多样,如“虫蚀样”、“融冰状”。真菌性鼻窦炎窦腔形态改变较轻,甚至缩小。肿瘤向周围组织侵犯时与周围结构、脂肪分界不清,真菌性炎症向周围蔓延时范围局限,边界锐利,与脂肪分界清晰[10]。但对于不典型真菌性鼻窦炎CT诊断有时很难与一般细菌性炎症及肿瘤鉴别,因此必须密切结合临床症状及体征,必要时应经病理组织活检作出正确诊断。

图1 ~4 同一患者,女,46岁 图1,2 轴位图像示窦腔内软组织影及斑点状或团块状高密度影 图3,4 冠状位及斜冠状位图像可更清晰地显示病灶的细小钙化及窦口的阻塞情况

[1]黄明刚,杨萍,王茁 .霉菌性鼻窦炎的临床、病理及CT影像研究 [J].中国影像技术,2000,16(8):637-638.

[2]林功标,林有辉,程金妹 .鼻腔及鼻窦真菌病的X及CT表现[J].福建医药杂志,1997,19(1):7-8.

[3]郑晓琳,王承缘 .霉菌性鼻窦炎CT诊断[J].临床放射学杂志,1996,15(4):214-216.

[4]吴恩惠 .医学影像诊断学[M].北京:人民卫生出版社,2001:928-929.

[5]付誉,孙强,孙秀珍,等 .真菌性鼻及鼻窦炎的诊断与治疗[J].大连大学学报,2006,27(2):107-109.

[6]施宏伟,傅强 .小儿副鼻窦炎CT分析与病因探讨[J].中国中西医结合影像学杂志,2011,9(3):280-281.

[7]姚选武 .爆发性真菌性鼻窦炎诊断和治疗(附二例)及相关文献复习[J].罕少疾病杂志,2010,17(6):37-40.

[8]王戬,刘峰,郑宏良 .慢性侵袭性真菌性鼻及鼻窦炎的诊治现状[J].中国真菌学杂志,2009,7(2):117-119.

[9]何超,戴熙善,付彦乔 .真菌球型鼻窦炎CT影像学特征[J].临床耳鼻喉头颈外科杂志,2007,27(8):371-372.

[10]张婷,杨泽年,林建勤 .单侧鼻腔、鼻窦病变CT诊断[J].中国CT和 MRI杂志,2009,7(6):40-41.