网络环境下怎样使高中数学情境教学更有效

☉福建省永定县城关中学 童其林(特级教师)

☉福建省永定县城关中学 童其林(特级教师)

怎么认识网络资源?在网络环境下,怎样让获取的数学情境资源更有效?笔者做些探讨,以引起大家的思考和讨论.

一、网络环境下的数学情境资源丰富多彩

词典中说“情境”是情景、境地的意思.数学情境,直观理解是数学里有情景,有问题,比如1+1=2,可以是一只鸡加一只鸡等于2只鸡,也可以是一只鸭加一只鸭等于2只鸭,或者是一只鸡加一只鸭等于2只家禽,或者情景里有数学、有问题,比如“大漠孤烟直,长河落日圆”,刻画了直线(长河)与圆(落日)的相离关系,平面(大漠)与直线(孤烟)的垂直关系.比较普遍的说法是,数学情境是一种激发学生问题意识为价值取向的刺激性的数据材料和背景信息,是从事数学活动的环境,产生数学行为的条件.

网络环境下,师生一方面享受着网络带给我们的快捷、丰富的教学资源,另一方面也为充实网络资源添砖加瓦——有的直接上传数学课件、论文,有的通过博客、微博传递着对数学教育教学的看法、思考.这些丰富的数学教学资源,有精华,也有糟粕,需要我们有选择地利用,或者批判性地借鉴.

二、网络环境下对情境教学有效性的认识

在网络环境下,“有效情境”的内涵是指教师在网络中获取的数学情境,通过教师的内化、整合和引领在单位时间内高效率、高质量地完成教学任务、促进学生获得有效发展的过程.具体表现在:学生在认知上,从不懂到懂,从少知到多知,从不会到会;在情感上,从不喜欢到喜欢,从不热爱到热爱,从不感兴趣到感兴趣.一般来说,评价有效情境教学的主要标准是:学生思维活跃,积极性高,数学概念理解清晰,课堂充满数学文化,师生有激情,分析问题与解决问题的能力强,目标基本实现.前提是看学生是否愿意学,会不会学,乐不乐学,核心是教学三维目标的达成,立足点是“面向全体学生的发展”.

“有效情境”的三个基本要求是:第一,需要以有效备课为前提.有效情境教学是从有效备课开始的,而有效备课需要吸收网络资源的精华.第二,需要靠有效方法(手段)来实施.通常而言,问题即课堂,解决问题的课堂才是有效课堂,而网络资源的问题和方法给了我们多种选择的可能.第三,需要以有效的评价来衡量.加强教师自我正思和反思、改进课堂教学行为是打造有效情境教学的一个入手点.

三、网络环境下怎样使高中数学情境教学更有效

1.直接吸收

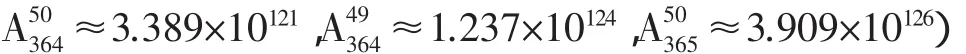

知识是共享的,有些经典的数学情境可以直接运用的.如,在学习充分不必要条件、充分必要条件、必要不充分条件、既不充分又不必要条件的概念时,一位教师为了让学生更直观地理解这四个概念,创设了如下的教学情境.

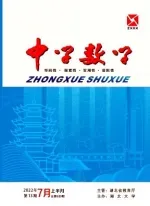

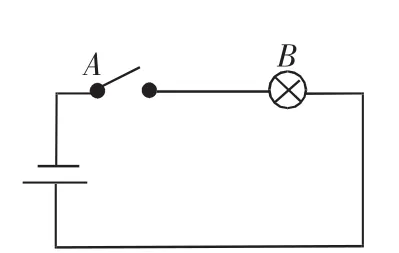

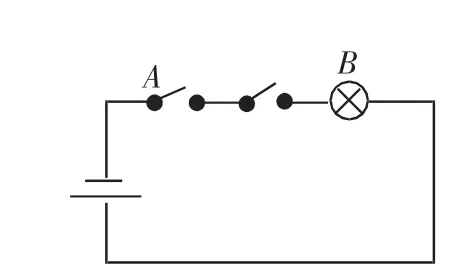

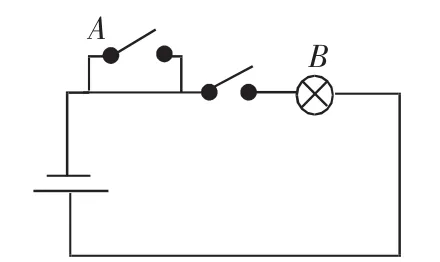

师:如果设“开关A闭合”为条件A,“灯泡B亮”为结论B,那么“A是B的充分不必要条件”、“A是B的充分必要条件”、“A是B的必要不充分条件”、“A是B的既不充分也不必要条件”可以用怎样的电路图来表示呢?

于是在师生、生生的相互交流和探索中,学生得到如图1、图2、图3和图4.

图1

图2

图3

图4

教师运用学生熟悉的物理学中的电路图模型,引导学生形象直观地再现了比较抽象的四个数学概念的本质意义,教学情境简单明了,对概念本质的展现清晰、直观、准确.这样的教学情境既可以使学生对探究新知兴趣盎然,又可以使学生对数学概念的理解入木三分,是老师的一个创造.而这个创造,惠及许多教师和学生,可供师生直接应用.

2.批判性地吸收

一位年轻的教师在讲授数学归纳法时,先用多媒体播放“多米诺骨牌现象”:推倒头一块骨牌,它会带倒第二块,再带倒第三块……直到所有骨牌全部倒下,从而引出在证明一个与正整数有关的命题时,可采用下面两个步骤:①证明n=1时命题成立;②证明:如果n=k时命题成立,那么n=k+1时命题也成立.这样对任何正整数n命题成立,这种证明方法叫数学归纳法.然后,老师提问学生,为什么数学归纳法必须有这两步?结果提问了3个学生,要么回答不出,要么答不到点子上.为什么会出现这样的情况?笔者觉得这位老师的情境创设还远远不够:一是可以更有现场感,就是老师自己准备一副扑克,并亲自试验,或者唤醒学生的生活经验,比如让学生想想一排自行车倾倒时的情况,或者燃放成串鞭炮的情形;二是要设置不可以全部倒下的情形,即让中间某部分的两张扑克之间的距离大于扑克的长.如此设置,可以说明全部倒下,第一张必须倒下,即应满足①;而假设n=k时命题成立,证明n=k+1时命题也成立,说明了当前面一张倒下,后一张必然倒下(就是说相邻的两张必然倒下),即满足②.简单地说,第一张倒下,相邻的两张倒下,则所有牌必倒下.

另外,笔者觉得这位老师的启发诱导也不够,我们提倡探究性学习,而不是摒弃接受性学习,有意义的接受性学习和探究性学习一样重要,而探究性学习不应是无源之水、无本之木,或者源不够、木枯萎.在这里更强调老师对数学归纳法的深刻理解和把握,以及数学情境与原理的抽象概括.同样的,其他数学问题的情境教学也需要教师对教材的深刻理解和把握.

有了这样的认识和体会,自己上这节课的时候,就容易成功.

再如,一位教师上“随机事件及其概率”.(人教版《普通高中课程标准实验教科书·数学3(必修)》)

师:第二次世界大战中,美国曾经宣称1名优秀数学家的作用超过10个师的兵力.同学们可知这句话的由来吗?

多媒体投影:1943年以前,在大西洋上英美运输船队常常受到德国潜艇的袭击,当时,英美两国囿于实力,无力增派更多的护航舰艇,一时间,德军的“潜艇战”搞得盟军焦头烂额.为此,有位美国海军将领专门去请教了几位数学家,数学家们运用概率论分析后发现,舰队与敌潜艇相遇是一个随机事件,按数学角度来看这一问题,具有一定的规律.一定数量的船编队规模越小,编次就越多,编次越多,与敌人相遇的概率就越大.比如5名同学放学都回自己家里,老师要找1位同学的话,随便去哪家都行.但若这5位同学都在其中某一家的话,老师要找几家才能找到,一次找到的可能性只有20%.于是,这位数学家建议美国海军将舰队的编队规模增大.美国海军接受了数学家的建议,命令船队在指定海域集合,再集体通过危险海域,然后各自驶向预定港口.结果奇迹出现了!盟军舰队遭袭被击沉的概率由原来的25%降低为1%,大大减少了损失,保证了物资的及时供应.

你知道是什么原因使盟军舰队遭袭被击沉的概率降低的吗?

……

点评:教师运用军事典故创设教学情境,其目的是想把原本抽象的数学内容赋予生命灵性,让学生主动地卷入典故的体验中,从而感受数学的应用价值.但是教师在关注创设情境的现实性和趣味性的同时,没有注意到它的简约性,导致过多的非数学信息严重地干扰了学生的学习,游离了数学的本质.

复杂、冗长的教学情境不仅会模糊要解决的数学问题,使学生的思考游离于数学问题之外,而且还会挤占讨论重点问题的黄金时间,降低教学效率.因此,在不影响情境质量的前提下,应尽量减少情境的情节,压缩情境展开的时间,凸显数学问题,让学生能够迅速地瞄准和思考数学问题,促进教学目标的顺利达成.“简约而不简单”应成为创设教学情境的朴素追求.所以,从网络上看到的资源,应该给予改造才能使用,不能照搬.

3.借鉴、整合

又如,一位教师准备给学生上“简单随机抽样”(人教版《普通高中课程标准实验教科书·数学3(必修)》)内容.上课前,接到学校通知:要求每班选派五名学生代表参加下午学校举行的学生座谈会.这位教师巧妙地利用这个“意外”,生成了如下的教学资源:

师:今天下午学校要召开学生座谈会,要我们班选出5名代表参会,学校为什么不让大家都参加呀?

生:人数太多,座谈不方便.

师:让我们班选派5名代表参加座谈,这实际上是使用了统计学上的什么方法?

生1:用样本估计总体.

师:这里的样本和总体都指的是什么?

生1:我们班的全体同学就是“总体”,被选派的5名学生代表就是在我们班这个总体中抽取的一个“样本”.

师:既然这里用了统计学的方法,那么怎样从我们班选出5名代表比较合适呢?

生2:这好办,为每人准备一张一样的纸条,上面写上每个人的名字,随便抽5张就行了.

(大部分学生点头表示赞同.)

生3:采用类似于击鼓传花的游戏方法,花掉谁手里就是谁.

生4:教室里有滚动数字的机器就好了,就像电视上抽奖一样,选择喊到停对应的那个数字即可.

(大家全笑了,课堂气氛顿时被调动起来.)

教师在此基础上,引导学生通过分析、讨论,很自然地得出“简单随机抽样”的一种方法——抽签法及其操作步骤.

显然,这位教师是善于捕捉“意外”或“偶然”的高手,教师以刚刚发生的现实事件为素材,创设与课堂内容适应的教学情境,生成生动有趣的教学资源,加快了对知识的理解与掌握,在师生、生生互动中,在心与心的交流中、思与思的碰撞中、情与情的感应中滋生出美丽的花朵.但这个“意外”或“偶然”是可遇不可求的,就是说你在上这个内容的课时不可能出现同样的情形——然而,我们可以借鉴这个案例,启发我们生成其他的情境教学资源.

4.创新

那些数学前辈积累下来的数学情境,是人类文化史上的宝贵财富,我们要懂得充分利用.当然这个利用要教师去内化,变为自己的东西,并站在学生的角度去“稚化”传授.如果能加入一些时尚的元素就更有生机和活力了.

(答案(1)0.03;(2)0.97;(3)0.1163)

显然这是一个有趣的情境,也是老师熟悉的数学情境,但学生并非都了解.老师通过解答上面的问题,并抽象出一般结论后,现场要求学生报出自己的生日(也可让学生写到纸条上),结果发现一个班虽然有37个同学,却只有2个同学的生日相同.

在这里,虽然是别人用过的情境,对学生来说依然是新的情境,而且经过老师的现场统计,焕发了生机,激发了兴趣,是一个创新.

四、网络环境下有效的情境教学要与传统教学结合

其实,教学手段和教育技术包括粉笔和黑板.完全排斥粉笔和黑板,是不合适的.特别是数学的教学,更离不开粉笔和黑板.我们的目的就是使学生更愉快地学习,更容易地学习.当然还不止这些,应该更深刻一些.所以,讲应用现代教育技术,仍然可以用粉笔和黑板来进行启发式教学,只不过所需时间更多一些.因此,不要排斥粉笔和黑板的作用;在应用教育技术的过程中,要继承粉笔和黑板的优点,逐步引导学生学习、引导学生思考.

这里,有实验有辨误,有限制条件的理解,对椭圆定义的认识是比较到位的,也是比较深刻的.值得注意的是这个实验同样可以通过多媒体实现,但通过粉笔、图钉和绳子,一样可以达到目的,而且更为经济,何乐而不为呢?当然,对一些难以用粉笔实现的问题,就应该发挥多媒体的优势.

总之,在网络环境下使高中数学情境教学更有效,需要有效率意识,需要在网络中获取、整合资源,也需要教师在网络环境下学习、思考、积累和创新.

1.中华人民共和国教育部制定.普通高中数学课程标准(试验)[M].北京:人民教育出版社,2003.