基于动态偏离份额模型的福建省产业发展及影响因素实证分析

程水红

(1.华侨大学 经济与金融学院,福建 泉州 362000;2.闽南师范大学 经济学院,福建 漳州 363000)

国内外学者做过众多关于产业结构的研究,但关于福建省产业结构的研究主要集中于国内学者的研究中。吕志坦从三次产业结构、轻重工业结构和工业行业结构三个层面对福建省产业结构趋同的合意与非合意性进行分析。[1]李桢在阐述我国新一轮产业转移及其特征基础上,剖析了福建产业发展存在的问题,并提出福建应根据区位特征进行产业定位,在产业定位与发展中发挥地区优势,强化产业凝聚力。[2]薛国勇等人用传统偏离—份额分析法以及动态偏离—份额分析法对区域产业结构进行横向对比与纵向测度,从福建省的视角进行实证分析。[3]安增军等人运用层次分析法对福建省产业升级效应进行了分析评价,得出在福建省产业升级效应的影响因素中产业结构升级最重要的结论。[4]陈增明等人从省域角度运用偏离-份额分析方法对广东、浙江、江西等省进行对比,研究福建省产业结构及竞争力比较优势。[5]

分析上述有关福建省产业发展的研究文献可知,从研究方法上来看,定性分析和定量分析方法均有采用。且定性研究方法明显多于定量研究,采用动态偏离-份额空间模型进行分析的较少。从研究内容来看,大多从本省不同地市产业或不同省份某行业角度进行分析,且没有进一步运用实证方法进行影响三大产业发展的主要因素进行分析。本文首先通过构建福建省产业结构与竞争力的动态偏离—份额模型,并将其运用于福建省近些年来各产业经济增长分析中,选取1995年至2012年福建省三次产业产值及其相关影响因素的时间序列数据,建立多元回归模型进行回归分析,得出推动三大产业发展的主要影响因素,最后提出提高福建省产业竞争力的对策建议。

一、福建省产业结构与竞争力动态偏离—份额分析空间模型的构建

偏离—份额模型以研究区域或整个国家为标准区,通过研究区域的经济发展与标准区域的经济发展进行比较,将研究区域的经济变量在某一时期的变动分解为三个可加的分量,即参照大区的份额分量、结构偏离分量以及竞争力偏离分量,来说明区域经济发展的原因及区域具有相对竞争优势的产业,并在此方法分析的结论基础上提出区域经济发展的方向及产业结构调整的原则。

(一)动态偏离份额分析传统模型

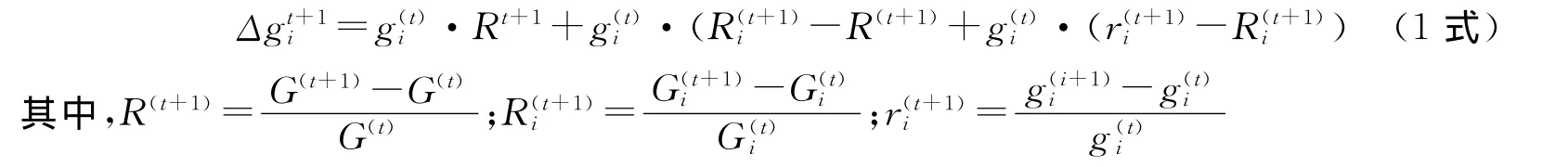

传统的动态偏离—份额模型以一年为一个研究单位,分析每一单位的偏离情况。将总研究时期T,细分为若干小时段t,用下标表示产业,上标表示时段。g表示研究区域的生产总值,相应地,gi则代表研究区域第i产业的生产总值,Gi代表全国第i产业的生产总值。表示研究区域第i产业第t+1期和第t期的生产总值的差额。传统动态偏离—份额分析模型表达式如下:

将(1式)进行变形后可得到:

2式等号左边是实际增长与国家增长分量的差,称之为总偏离(gross shift),等于右边的结构偏离分量与竞争偏离分量的加总。该模型可以反映出结构偏离分量与竞争偏离分量对总偏离大小的贡献程度。但该模型存在明显的缺陷:首先,将参照区域定为国家明显与实际不符,因为在一个国家内某些地区之间的联系度较小,因此将标准区域选定为国家过于宽泛。其次,该模型不能分析产业结构和产业竞争力变动的原因。因此,NaZara S等学者在传统模型中引入领域概念,将传统模型发展为空间偏离—份额模型。

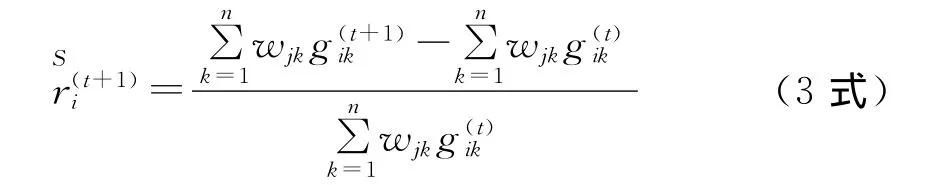

(二)动态偏离—份额分析空间模型

对比传统模型,空间模型引入领域概念并考虑到了相邻区域之间的作用强度问题,以Wjk代表研究区域j和邻近区域k之间的相互作用强度,将邻近区域第i产业的GDP增长率记为,也称作第i产业的空间增长率,其计算公式如下:

4式表明,研究区域某产业的经济增长可拆分为三个部分:第一分量指研究区域第i产业第t期的产出水平按照全国所有产业的第t+1期的增长率增长时所应该达到的增长量;第二分量-R(t+1)指研究区域第i产业第t期的产出水平按照第t+1期的邻近区域第i产业的生产总值与全国所有产业生产总值增长率的差值发展所增加的量;第三分量指研究区域第i产业第t期的产出水平按照第t+1期的研究区域第i产业GDP增长率与邻近区域第i产业的GDP增长率差值发展所增加的量。

因此,空间模型在原有传统模型的基础上加上了邻近区域对研究区域经济发展的影响,提高了数据搜集的难度也使得模型更加复杂,但新模型显然更符合区域经济发展的实际情况。

二、福建省产业结构与竞争力动态偏离—份额分析空间模型的实证分析

(一)邻近区域的选取及数据来源和处理

福建省位于中国东南部,北临浙江省,南接广东省,西连江西省。所以选择与福建省有公共边界的这3个省作为具有空间作用的邻近区域。选取2005年~2012年福建省与全国及邻近的江西省、浙江省和广东省的国内生产总值、第一产业、第二产业、第三产业产值数据,所有数据均来源于2004~2013年的中国统计年鉴、福建省及3个邻近省市的统计年鉴,各产值均为按照2004年价格指数做指数平减。

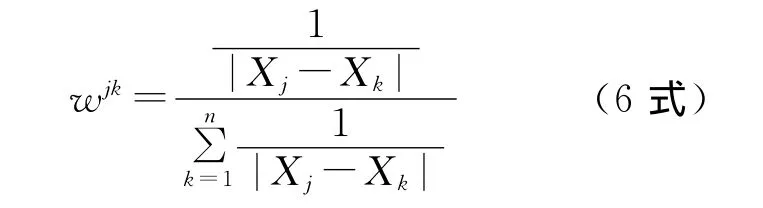

(二)空间作用强度系数的确定

本文采用Boarnet(1998)定义的经济权重来衡量邻近区域对研究区域的作用强度,即区域之间经济相似度越高,则作用强大越大,公式如下:

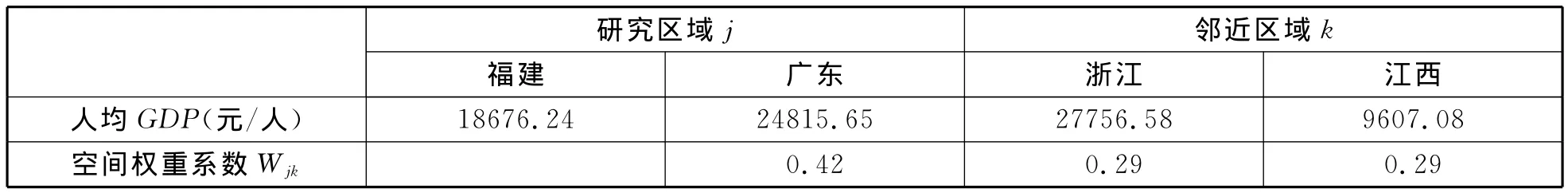

其中,Xj和Xk分别为研究区域j和邻近区域k的人均国内生产总值,将2005年研究区域和3个邻近区域的人均国内生产总值代入6式,根据空间经济学假定,权重在研究时期内不变,计算结果见表1。

表1 福建省与邻近3省的空间强度系数

(三)动态偏离-份额空间模型的计算结果与分析

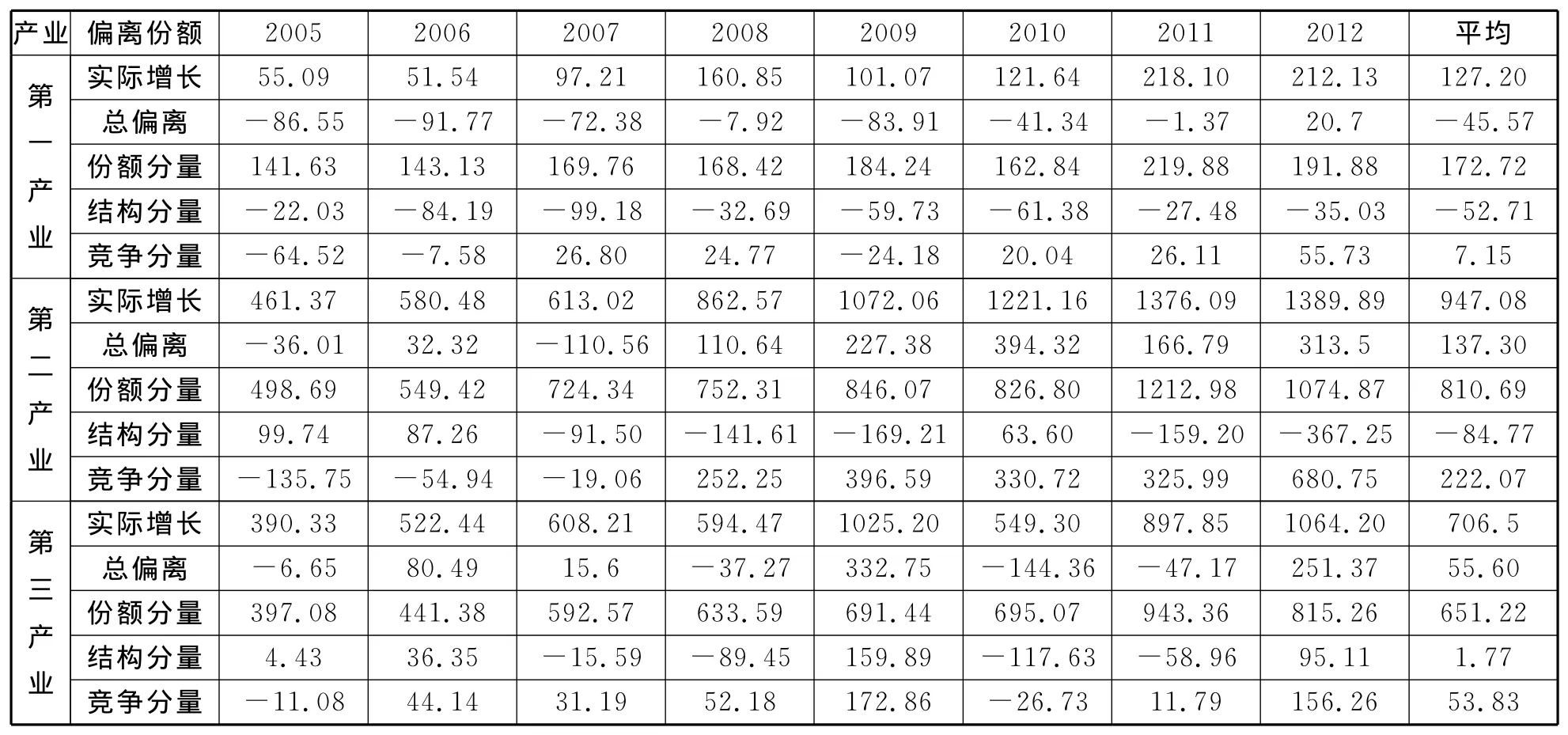

将表1中的空间作用强度系数,及2005~2012年福建省各产业GDP、全国GDP和邻近3省各产业增加值代入动态偏离—份额分析空间模型的4式,计算结果见表2。

表2 福建省2005-2012年产业结构与竞争力动态偏离-份额分析空间模型计算结果 单位:亿元

1.第一产业增长情况。总体情况。2005~2012年期间,福建省第一产业生产总值年均增长127.20亿元,总偏离为-45.57亿元。空间结构偏离分量为-52.71亿元,说明邻近三省第一产业结构劣势对福建省第一产业发展产生了不利影响。竞争偏离分量为7.15亿元,说明福建省第一产业增长速度高于邻近区域的第一产业增长速度,跟邻近区域相比,处于竞争优势地位。

年度情况。2005~2012年期间,福建省第一产业空间结构偏离分量一直为负值,说明邻近区域的第一产业增速低于全国平均增速,给福建省带来较大的负面影响。第一产业空间竞争偏离分量呈现出曲线上升趋势,2005年竞争偏离分量负值最小为-64.52,而到2012年竞争偏离分量已升至55.73,说明2005年至2012年,跟邻近区域相比,福建省第一产业发展情况已从竞争劣势地位转化为竞争优势地位。

2.第二产业增长情况。总体情况:2005~2012年间,福建省第二产业生产总值年均增长947.08亿元,总偏离为137.30亿元。空间结构偏离分量为-84.77亿元,是三个产业中最低的,说明邻近区域的第二产业增长速度,低于全国增长速度给福建省三产业中第二产业带来的负面作用是最大的。竞争分量为222.07亿元,也远远高于其他产业的该分量值,说明跟邻近区域相比,福建省第二产业的横向竞争优势极其明显。

年度情况。2005~2012年间,福建省第二产业的结构偏离分量除了2005年、2006年和2010年是正值,其余年份是负值。说明在2005年、2006年和2010年,邻近三省的第二产业增长速度高于全国平均水平,对福建省第二产业发展起到了一定的带动作用。但在其余年份,结构偏离分量值均为负值,说明邻近区域的第二产业增长速度低于全国平均水平,近些年来对福建省第二产业的增长有很严重的负面影响。第二产业的竞争偏离分量在2005年至2007年,均为负值,但从2008年开始变为正值,且基本呈现逐年递增的趋势,说明相较于邻近区域,福建省第二产业的竞争优势明显,且优势在呈逐年上升的形势。

3.第三产业增长情况。总体情况:2005~2012年间,福建省第三产业生产总值年均增长706.5亿元,总偏离为55.60亿元。空间结构偏离分量围绕1.77上下大幅度波动,且偏离值在不同年份有正有负,说明福建省第三产业的增长受邻近区域的影响不稳定。竞争偏离分量和结构偏离分量的变化规律相同,呈现不规则波动,部分年份为正值,其余年份为负值,说明从总体来看,福建省第三产业的横向竞争优势不稳定。

年度情况。2005~2012年间,福建省第三产业空间结构偏离分量波动显著,其中以2008和2009这两年最为典型,在2009年其值达到最大,为159.89亿元,说明在该年,邻近区域第三产业的快速增长对福建省第三产业发展有显著的溢出效应;2010年其结构偏离分量最小为-117.63亿元,说明该年福建省第三产业受邻近区域第三产业低速增长的影响较大。竞争偏离分量在2009年达到最大值172.86亿元,说明在该年份,福建省第三产业的发展与邻近省份比具有较大的竞争优势;2010年为最小值-26.73亿元,说明在该年份,福建省第三产业的发展由2009年的显著竞争优势转成了劣势。

三、福建省三大产业发展影响因素的实证分析

为提高回归分析结果的精确度,本部分对于影响因素分析所选取的时间序列样本数据范围扩展至从1995年至2012年。通过建立多元线性回归模型分析各因素分别对福建省第一、第二、第三产业发展的影响,运用Eviews8.0软件进行回归分析。通过对三大产业相关数据的初步处理结果显示,第一产业产值、第二产业产值、第三产业产值及各自影响因素之间呈现对数函数关系,所以可以采用拟合线性回归模型来进行分析,采用的相关数据均来源于《福建统计年鉴2013年》。

(一)第一产业发展影响因素实证分析

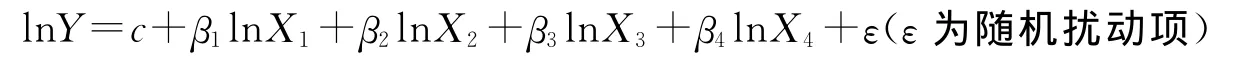

选取的指标有:(1)反映第一产业发展水平的指标:第一产业生产总值Y;(2)反映第一劳动力的指标:第一产业从业人口数量X1;(3)反映政府政策的指标:财政支出总额X2;(4)反映农业种植指标:农作物播种面积X3;(5)反映经济发展状况指标:人均GDPX4。建立多元线性回归模型为:

利用Eviews8.0对模型进行回归,并剔除不显著变量,最终的回归结果为:

括号内为相应t值,R2=0.995258,=0.994626,SE=0.012236,F=1574.088,回归结果显示,变量系数的t检验统计量的P值小于0.05,通过了t检验,说明该模型中引入的自变量X3(农作物播种面积)及自变量X4(人均GDP)与因变量Y(第一产业产值)有显著的正向相关关系;F检验值为1574.088,大于其临界值F0.05(2,15)=3.68,所以回归模型显著,说明福建省第二产业发展主要受农作物播种面积及人均GDP的制约。同时从模型中可看出:第一产业从业人口数量及财政支出总额对福建省第一产业发展影响不显著。

(二)第二产业发展影响因素实证分析

选取的指标有:(1)反映第二产业发展水平的指标:第二产业生产总值Y;(2)反映城镇居民需求对第二产业发展影响的指标:城镇居民人均消费支出X1;(3)反映资本供给对第二产业影响的指标:固定资产投资总额X2;(4)反映政府政策(政府财政支出)对第二产业发展影响的指标:政府财政支出X3;(5)反映对外贸易发展状况对第二产业影响的指标:进出口总额X4;(6)反映技术创新对第二产业发展影响的指标:科研支出及投资经费X5。建立多元线性回归模型:

利用Eviews8.0对模型进行回归,并剔除不显著变量,最终的回归结果为:

括号内为相应t值,R2=0.998635,=0.998453,SE=0.030142,F=5487.854,回归结果显示,变量系数的t检验统计量的P值小于0.05,通过了t检验,;F检验值为5487.854,大于其临界值F0.05(2,15)=3.68,回归模型是显著的;R2值为0.998635,所以回归模型拟合度较高。从回归结果可知,财政支出和科研支出及投资对第二产业增长起到了显著推动作用,成为影响福建省第二产业发展的主要因素;同时分析结果显示:城镇居民人均消费支出和进出口总额虽然对第二产业发展有影响,但并不显著(相应t值分别为1.138446和1.307277),表明在福建省第二产业的发展中,居民需求及对外贸易所发挥的作用有限。

(三)第三产业发展影响因素实证分析

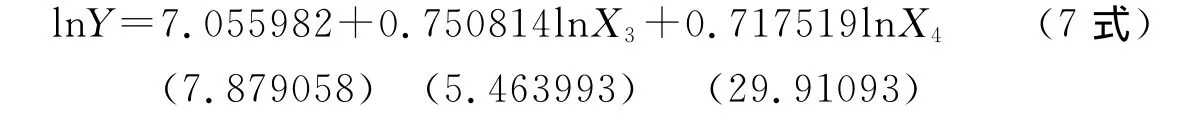

选取的指标有:(1)反映第三产业发展水平的指标:第三产业生产总值Y;(2)反映福建省经济发展状况的指标:人均GDPX1;(3)反映居民生活质量水平的指标:城镇居民人均消费支出X2;(4)反映第三产业劳动力的指标:第三产业从业人员总数X3;(5)反映政府政策的指标:财政支出总额X4;(6)反映城镇化水平的指标:城镇人口比重X5。建立多元线性回归模型:

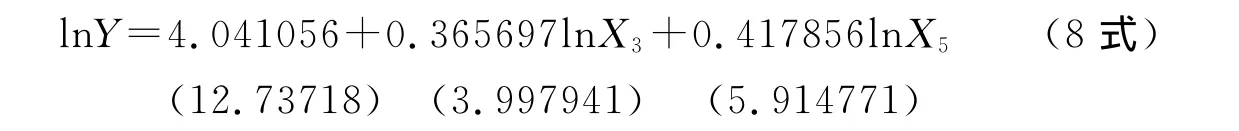

利用Eviews8.0对模型进行回归,并剔除不显著变量,最终的回归结果为:

括号内为相应t值,R2=0.999567,=0.999474,SE=0.017582,F=10762.49,回归结果显示,变量系数的t检验统计量的P值小于0.05,通过了t检验,说明该模型中引入的自变量X1(人均GDP)、自变量X2(城镇居民人均消费支出)及自变量X5(城镇人口比重)对因变量Y(第三产业产值)有显著影响;F检验值为10762.49,大于其临界值F0.05(3,15)=3.29,所以回归模型显著,说明人均GDP、城镇居民人均消费支出及城镇人口比重成为推动福建省第三产业发展的主要因素。同时分析结果还显示:第三产业从业人员比重、财政支出总额对福建省第三产业增长不存在显著影响。

四、结论及对策建议

通过对福建省三大产业发展现状及影响因素进行实证分析得出如下结论:第一,福建省三大产业发展情况表现为:与邻近区域相比,第一产业具有较强的竞争力,但增长处于劣势。说明福建省第一产业增长速度快于周边地区,但从全国范围来看,处于增长劣势。第二产业具有较强的增长优势及明显的横向竞争优势。说明第二产业发展从全国范围及与周边区域相比均具有增长优势。第三产业增长优势显著但与周边省份相比,从2009年起由竞争优势转向了竞争劣势。说明近些年来福建省第三产业发展落后于邻近省份,这也是近些年来福建省逐渐拉开与邻近的浙江、广东等发达省份经济差距的的重要原因之一。第二,从影响因素来看:第一产业发展受人均GDP及农作物播种面积的影响较大;财政支出及科研投入是第二产业增长的主要推动因素;人均GDP、城镇居民人均消费支出及城镇化水平是助推第三产业发展的主要动力。

综上所述,为提高福建省产业竞争力,可以从以下几个方面入手:

(一)大力推进两岸农业合作实验区建设,扩展闽台农业合作

由于福建省第一产业发展处于增长劣势,且主要受人均GDP及农作物播种面积影响,因此可以从加强农业设施建设,大力推进农业合作实验区的建设方面入手,并利用福建独特的地理位置和有利的自然资源优势,不断扩展闽台农业合作。

目前两岸农业资源互补性强,已取得了众多合作交流成果并且合作前景无限。但就福建省的农产品出口方面来看,产品种类不足,所以应大力推进闽台农业合作实验区建设,加强闽台农业高科技研发合作,加强优良品种的共同培植,拓展农产品种类,从而加大农产品的出口竞争力,在不断深化两岸农业合作的基础上促进福建省第一产业发展。

(二)重点扶持技术创新企业,积极培育和发展高科技产业

第二产业的发展具有增长和竞争优势,且财政支出和科研投入是其主要推动因素。由于在经济发展过程中,高科技产业是未来经济增长的主要驱动力,因此政府应该加大科技创新的扶持力度,积极培育和壮大具有优势的高科技产业,尽快改变目前我省高新技术产业规模小、竞争力不强的局面。

在“十二五”规划中福建以电子信息、装备制造及石油化工作为其主导产业,从近几年的发展来看,三大主导产业已发挥巨大带动效应,但在促进产业链向高技术环节延伸方面需进一步加强。因此政府首先应该加大对三大支柱产业中具备潜在优势的高科技企业重点扶持,给予技术创新的经费投入和相关优惠政策,使其发展壮大。其次,福建省应根据其实际发展状况和资源优势,在大力发展电子信息等支柱产业的同时,应继续发展壮大海洋综合开发业、生物技术产业等高科技产业。通过相关政策的扶持,尤其是科技创新经费的投入方式加快福州高新科技园区、厦门火炬高科技开发区的建设,带动全省高科技产业快速发展。

(三)加快发展现代服务业,挖掘第三产业内在潜力

第三产业发展具备增长优势但竞争处于劣势,而人均GDP、城镇居民人均消费支出及城镇化水平是助推第三产业发展的主要驱动力。因此,应该继续坚持扩大内需的政策,形成对第三产业发展的持续需求动力。同时,还应在增强我省传统服务业优势的基础上,加快发展现代服务业,不断挖掘第三产业的内在潜力。

当前福建省第三产业总值中,批发和零售贸易及餐饮业所占的比重最大,其次为交通运输和邮电通讯,即福建省服务业仍以传统服务业为主,现代服务业发展落后。首先,继续加大对软件业、信息传输业、计算机服务业等现代服务产业的政府补助力度,并探索适合我省现代服务业创新发展的信贷担保体系,健全其多元的投融资渠道,切实完善其技术创新的金融环境。其次,引导具备现代服务业特征的传统服务业,用信息化技术进行转型升级,如对符合这一特征的旅游业,文化、体育和娱乐业适当减少税收、提供资金补助,促进其向现代服务业的改造升级,以保持广大居民对其不断增加的需求,进而为第三产业的快速发展提供源动力。

[1]吕志坦.福建省产业结构趋同的合意与非合意性分析[J].福建论坛(人文社会科学版),2006年专刊.

[2]李桢.新一轮产业转移背景下福建省产业发展研究[J].东南学术,2011,(6).

[3]薛国勇.中国沿海地区产业结构水平的横向对比与纵向测度模型及应用—基于福建省的视角[J].亚热带资源与环境学报,2011,(1).

[4]安增军.福建省产业升级效应测评体系实证研究—基于层次分析法[J].福建论坛(人文社会科学版),2012,(7).

[5]陈增明.福建省产业结构与竞争力的偏离-份额分析—兼与粤浙赣三省比较[J].福建论坛(人文社会科学版),2013,(8).