扶贫移民城镇化的挑战与适应性研究

李晋芳 张爱国 薛龙义 王耀麟

?眼提 要?演 城镇化是一个过程,是分阶段的,扶贫移民城镇化是将扶贫移民与城镇化相结合的一种特殊的城镇化。以山西省和陕西省为研究案例区,根据安置地的不同可以将其分为:村内安置、乡镇中心安置、城郊安置和县市中心安置,这四种安置模式是城镇化过程中的四个阶段表现,每个阶段在扶贫移民过程中都有来自经济、社会生活和心理方面的挑战,并且四个模式所受挑战的程度是不同的,研究分析了扶贫移民城镇化四种模式的挑战并进行比较,同时提出相应的适应性措施并得出结论。通过对不同安置模式挑战和适应性研究来深化扶贫移民城镇化理论,以期应用于扶贫移民城镇化的实践活动。

?眼关键词?演 扶贫移民;城镇化;安置模式;挑战;适应性

?眼作者简介?演李晋芳(1989—),女,山西师范大学地理科学学院自然地理专业硕士研究生,研究方向为生态扶贫移民研究;张爱国(1964—),男,山西师范大学地理科学学院教授,硕士生导师,博士,研究方向为生态扶贫移民研究;薛龙义(1956—),男,山西师范大学城市与环境科学学院副教授,硕士生导师,研究方向为土地利用与区域发展;(山西临汾 041000);王耀麟(1960—),男,墨尔本大学土地与环境学院教授,博士生导师,研究方向为发展经济学。(澳大利亚墨尔本 VIC3010)

?眼基金项目?演国家社会科学基金项目“贫困地区大规模生态移民可持续发展研究”?穴12BJL076?雪

一、研究背景

澳大利亚城镇化是一个地区社会经济发展的必经阶段。我国存在大量的农村地区,其城镇化的发展可通过这些农村地区人口的流动来实现。扶贫移民城镇化是一种特殊的城镇化,可以在短时期内提高城镇化率,而城镇化水平的提高会促进移民安置区经济的发展。

对扶贫移民城镇化的研究由来已久,主要集中在以下几个方面:对城镇化途径研究方面,刘传江(1999)认为移民建镇是农村城镇化的新途径?眼1?演;黄振根(2008)对江西省资溪县调查后认为,应该鼓励移民进城无土安置,并且奖励购房?眼2?演。对农民进城意愿研究方面,陈倩倩(2013)以浙江慈溪为例,认为农民愿意搬迁的原因有:进城机会、工作受益、城乡预期生活收益、城乡教育收益,但是也由于农民的一些既得利益的影响,所以搬迁的意愿不高?眼3?演。对移民城镇化的模式研究方面,学者主要从各个具体的地域为研究案例进行分析,有韩承伯(2012)的靖边模式?眼4?演,秦中春(2013)的浙省个案研究?眼5?演等等。本文将城镇化看做是一个过程,把扶贫移民迁往不同级别的行政地域中心与城乡地域类型的不同模式看做是城镇化过程中的阶段表现,主要比较城镇化各个模式在搬迁过程中可能出现的挑战,并进行相应的适应性研究。

二、研究案例区及数据

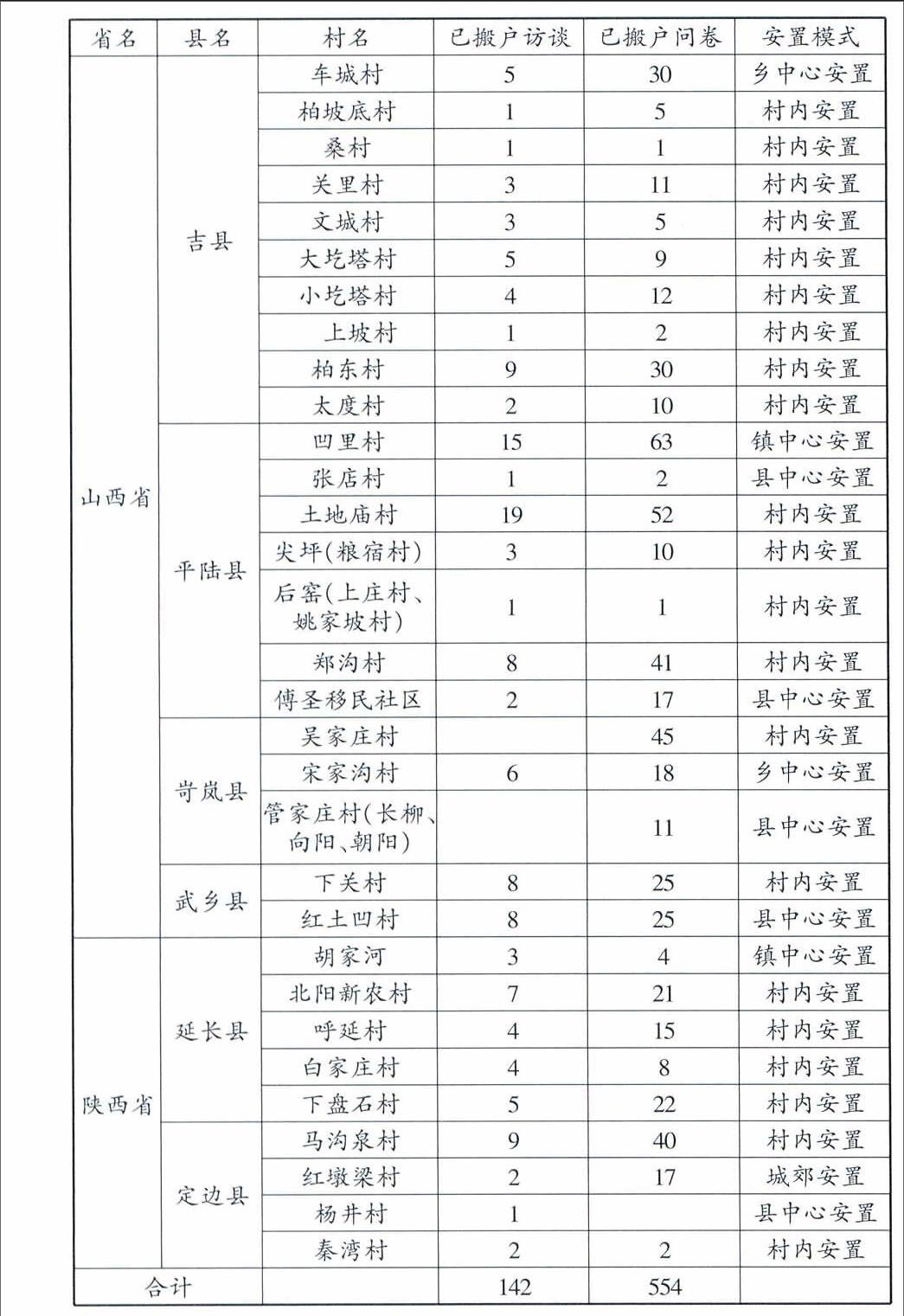

本文选取山西和陕西两省六县31个已搬移民村进行实地调查,收回问卷554份,并进户做深入访谈,共收回有效访谈142份。选取一些有效问卷户进行分析,其中县市中心安置55户,135人,城郊安置17户,50人,乡镇中心安置93户,239人,村内安置276户,772人(表1)。

三、扶贫移民城镇化不同模式的挑战比较

(一)经济方面比较

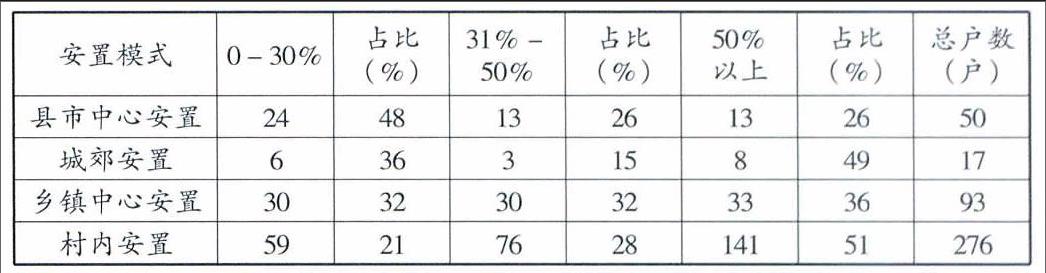

移民搬迁最大也最直接的表现就是经济方面的挑战,具体来说从以下三方面来比较四种城镇化模式经济方面的挑战:搬迁过程中借贷资金占搬迁资金的比重、搬迁前后人均年收入—支出变化、搬迁前后从事职业变化。从借贷资金占搬迁资金的比重(表2)看,这四种安置模式在搬迁过程中都有来自借贷方面的压力,具体来说,城郊安置和村内安置搬迁资本中有一半的资金来源于借贷资金,借贷资金越大表示来自经济方面的压力就越大,城镇化过程中的挑战也就越大,因此从借贷资金占搬迁资金的角度来看,挑战由大到小的是:村内模式—城郊模式—乡镇中心模式—县市中心模式。

根据对搬迁前后人均年收入—支出变化的分析,搬迁前人均年收入都在3000—4500元以内,收入比较低,搬迁以后,人均年收入在7000—8700元内,收入明显提高了,支出方面也有类似的提升,这是移民主体生活条件改善的表现,但是搬迁后四种模式中支出占收入的比重不同,县市中心安置支出占收入的比重略有上升,其他的都是下降的,这就说明县市中心安置的挑战最大,根据其他三种模式下降幅度由大到小是:村内安置—城郊安置—乡镇中心安置,从人均年收入—支出看四种模式挑战大小是:县市中心安置—乡镇中心安置—城郊安置—村内安置。

搬迁前后从事职业变化主要是看搬迁后从事农业活动和从事非农业活动的变化。总的来说搬迁后从事农业活动的人数下降,从事非农业活动的人数上升,再从搬迁后从事非农业活动的比重看,县市中心安置最高,占81.9%。而村内安置最低(54.2%),镇中心安置为73.8%,城郊安置为61.9%。总之,从搬迁前后从事职业变化看,城镇化挑战由大到小是:村内安置—城郊安置—乡镇中心安置—县市中心安置。

因此,结合三方面来看,挑战由大到小是:村内安置—城郊安置—乡镇中心安置—县市中心安置。

(二)社会生活方面比较

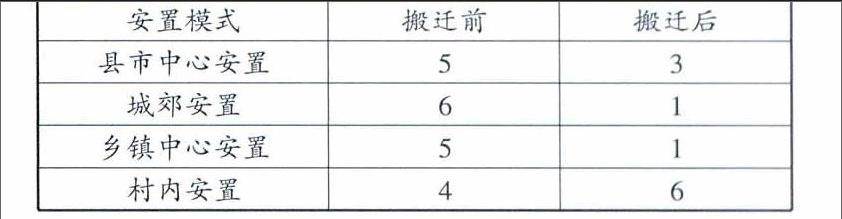

城镇化过程中会有社会生活方面的挑战,主要表现在:社会网络和基础设施的变化方面。社会网络是人们生活的圈子,所接触的人,移民搬迁会破坏这种既定的圈子,具体表现在搬迁后周围的亲戚朋友数量的变化,通过对四种安置模式的调查发现,在搬迁前后方圆5里亲戚数量发生了变化(表3),县市中心安置、城郊安置和乡镇中心安置搬迁后亲戚数量变少,而村内安置亲戚数量变多。因此从社会网络这个角度看,挑战由大到小是:城郊安置—乡镇中心安置—县市中心安置—村内安置。

社会生活主要表现在衣食住行等方面。根据实地的调查移民地区的生活面貌发现,除了村内安置模式外,其他三种模式在基础设施方面都有明显的提高,尤其是县市中心安置模式,提高最大,城镇的辐射效应使得城郊地区也能有较好的基础设施,乡镇中心作为一个人口和经济的小的集散点,基础设施也比较完善,而村内安置模式搬迁前后变化不大,有的地方甚至条件更加不好,比如说水质方面。其他三个安置模式虽然条件好了,但是也存在问题,比如习惯在农村大院生活的移民不喜欢社区生活,对他们来说虽然条件提高了,但是适应这种生活也是一种挑战。因此从基础设施角度来看,四种模式在城镇化的过程中的挑战由大较小的是:村内安置—中心镇安置—城郊安置—县市安置。

综合社会网络和基础设施这两方面来看,挑战由大到小是:城郊安置、中心镇安置—村内安置—县市安置。

(三)心理方面比较

扶贫移民城镇化过程中在心理方面的挑战是与经济方面和社会社会生活方面息息相关的,同时心理方面也是最难表现的,它完全取决于移民本身对搬迁的接受程度,受主观意愿的影响比较大。反映这一方面主要通过对移民搬迁后满意程度的调查来实现,满意程度分为五级,分别是极不满意、不太满意、一般满意、比较满意,满意程度越高说明迁入地对移民越有吸引力,移民本身的挑战性就越小。四种模式满意度由大到小是:城郊安置—村内安置—县市中心安置—乡镇中心安置,满意程度分别为:71.1%、66.5%、58.5%、53.3%。因此可以看出乡镇中心安置的挑战最大,城郊安置的挑战最小。

四、扶贫移民城镇化的适应性研究

(一)从单一的农业活动向多元化就业方式转变

扶贫移民城镇化过程中,经济方面的挑战主要是由于收入来源的方式的单一,因此移民主体要摆脱经济上的困境,就需要“走出来”,从从事单一的农业活动向多元化就业转变,具体来说有两方面:一方面是移民主体本身,要积极拓宽自己的就业渠道,从单纯的依靠种植业向种植业+养殖业、种植业+打工、种植业+自主创业、基本上都是打工等这些方式转变。另一方面是政府,政府在扶贫移民开始之初要将移民过程的各个环节都尽量完善,提供相应的技术支持和资金支持,对移民进行就业方面的引导。四种城镇化安置模式中,行政级别越高的安置模式的移民,越能迅速的实现就业方式的转变。

(二)完善基础设施

社会生活方面的挑战主要来自于移民的衣食住行等日常生活,要保证移民的日常生活的便捷就需要加强基础设施的建设。基础设施的建设主要靠政府组织和引导,包括移民迁入地选择交通便捷,地势平坦的地方,在建设移民住宅的时保证房子的质量,并在住宅区修建相应的水电气路,配备相应的娱乐场所等等。这些基础设施的完善对移民本身会有很大的吸引力。对于搬迁到县市的移民来说,对基础设施这一方面的要求主要表现在对一些公共活动设施,比如说文化广场等方面的要求。对于搬迁到村内的移民来说,对期初设施的要求就主要表现在对水电气路、对房屋质量等生活方面的要求。

(三)发挥文化活动的影响力

移民心理方面的挑战大部分是在移民初期,而且大部分是中年人和老年人,来自于对陌生环境的不适应和对原来居住地的想念,要克服这一方面的挑战,首先要保障经济方面和社会生活方面的完善,在此基础上,丰富移民的文化生活,加强他们对移民地生活的认同。对于整个移民搬迁来说,每个模式都忽略了这一点,只满足物质方面的要求,忽略了精神方面。在调查中问道“您平时跟谁玩或者有什么娱乐活动”的时候,大部分的移民回答是“不玩”“跟邻居聊天”“没有什么娱乐活动”,可以看出移民的娱乐活动比较局限也比较少,但是调查中也可发现,公共活动或者娱乐活动越多的移民村,移民的幸福感会比较高,村内的风气也比较好。所以加强移民村的文化活动,完善公共活动设施,对移民“稳得住”有很大的影响。

五、结论

根据对扶贫移民城镇化四个模式挑战的比较和适应性的分析,可得出以下结论:

(1)从经济方面来说,村内安置模式的挑战最大。这些挑战来自于搬迁时启动资金的不足和搬迁后收入来源的减少。

(2)从社会生活方面来说,城镇化过程中的挑战主要表现为生活方式的改变,是对周围关系和环境的一种不适应。

(3)从心理方面来说,挑战主要来自于对安置地总体的一种感受,主要出现在搬迁初期和年纪大的人群中。

(4)对扶贫移民城镇化过程中的挑战的适应,表现在三方面:从单一的农业活动向多元化就业方式转变、完善基础设施、发挥文化活动的影响力。三方面需要相辅相成才能克服挑战。

参考文献

1刘传江.移民建镇:农村城镇化的新途径J.理论月刊,1999,(12).

2黄振根.移民搬迁扶贫与统筹城乡发展的有效结合——江西省资溪县重奖移民搬迁进城无土安置扶贫的探讨?眼J.老区建设,2008(17).

3陈倩倩.城市化进程中农民迁移意愿分析——以浙江慈溪为例?演.当代社科视野,2013(5).

4韩承伯.移民搬迁和城镇化的靖边模式.陕西日报,2012-10-08.

5秦中春.农民进城、政府角色与市场机制:浙省个案J.改革,2013.

责任编辑:李佳佳