心理弹性在临床护士职业倦怠与积极应对中的中介作用

邹桂元 申秀英 田晓红 刘春琴 厉萍

(1.山东大学护理学院,山东 济南250012;2.山东省日照市人民医院,山东 日照276800)

护理是高要求、低控制感的职业,护士是职业倦怠的高发人群,职业倦怠严重影响护士个人发展和护理队伍的发展[1-2]。职业倦怠,又称工作倦怠、职业枯竭等,是一种情绪衰竭、人格解体、个人成就感降低的综合征。职业倦怠的产生源于个体、组织和社会多种因素。研究发现护士的职业倦怠与职业紧张、社会支持、应对方式、睡眠质量、人际冲突和角色期待模糊等因素相关[3]。应对是个体面临应激情景时为减少压力或伤害而作出的认知或行为努力,个体的应对方式是个体的稳定因素与情感因素相互作用的结果[4]。有学者[5]发现,培养护士积极应对技巧能显著改善护士的身体、情绪、心理疲劳及降低护士的职业倦怠。而对应对方式进一步的研究发现,高心理弹性的个体,积极应对方式的运用更频繁[6]。心理弹性作为积极的心理资本,是个人在逆境下克服困难、完成积极适应的心理特征或面对压力性事件时维持身体和心理健康的能力。从积极心理角度来看,个人的应对方式可以作为心理弹性的保护因子[7]。积极的应对方式能改变个体的主观认识,提高个体处理问题的能力及改善个人情绪[8]。心理弹性在护士应对各种不良刺激中发挥着重要作用,对护士职业倦怠产生积极的影响。心理弹性水平高,员工的职业倦怠水平低[9]。

医院护士确实存在较严重的职业倦怠现象,这与工作性质、个人社会支持、应对方式等因素密切相关,而个体的应对方式、心理弹性是研究职业倦怠不可忽视的因素。在真实的工作情境中,应对方式、心理弹性并非独立发挥作用,有效的倦怠干预策略往往考虑多种因素的共同作用,本研究旨在探讨临床护士心理弹性在职业倦怠与积极应对方式关系间的中介作用,从而为临床护士职业倦怠的预防或干预提供相应的依据。

1 对象与方法

1.1 研究对象 采用方便抽样的方法,经医院伦理委员会同意,抽取山东省某市三甲医院临床护士400名。护士自愿参与研究调查。共发放问卷400份,回收有效问卷375份,有效回收率93.75%。375名临床护士以女性为主(97.6%),年龄集中在25~30岁(44%),专科及以下学历者占59.2%,以内科护士(30.1%)和外科护士(39.5%)为多,56%的临床护士为合同制护士,51.7%的临床护理工作年限≤3年。其一般人口学资料(表1)。

表1 375名临床护士一般资料

1.2 研究工具

1.2.1 一般情况调查问卷 研究者根据研究目的自行设计的调查问卷,包括所在科室、年龄、性别、文化程度、职称、工作年限以及工作类型等基本情况。

1.2.2 职业倦怠量表 本研究采用中文版工作倦怠量表(简称 MBI-GS)的修订版,即李超平、时勘2003年第一次在国内使用和修订的 MBI-GS[10]。该量表共15道题,包括三个维度:情感衰竭、人格解体和低成就感。采用Likert 7级计分法,从0~6分别为从不、极少、偶尔、经常、频繁、非常频繁、每天。该量表在中国具有较好的结构效度。本研究中三个分量表及总量表内部一致性分别为0.867、0.870、0.869和0.834,内部一致性良好。

1.2.3 应对方式量表 本研究中应对方式量表采用解亚宁于1995年在国外应对方式量表的基础上编制的《简易应对方式问卷》[11],它是一个自评量表,由积极应对和消极应对2个分量表组成,包括20个条目,采用四级评分法:即“不采取”记0分,“偶尔采取”记1分,“有时采取”记2分,“经常采取”记3分;量表的重测信度为0.89,内部一致性为0.90,积极应对分量表的一致性系数为0.89,消极应对分量表的系数为0.78。本研究中只采用积极应对分量表,包括1~12个条目,本研究中积极应对方式量表内部一致性为0.86。

1.2.4 心理弹性量表(CD-RISC)简化版 该量表最初由Connor和Davidson编制[12],包含25个条目,用来测量个体的心理弹性水平,随后Campbell-Sills[13]从中提取出10个条目,构成了CD-RISC的简化版,其内部一致性系数α=0.85。Wang等[14]进行翻译修订,形成中文简化版心理弹性问卷。其内部一致性系数α=0.91,广泛应用于我国成人心理弹性调查中。量表采用1~5级评分,得分越高,心理弹性水平越高。在本研究中总体的内部一致性系数为0.91。

1.3 统计学方法 收集到的资料经审核后建立数据库录入数据,采用SPSS 17.0软件进行数据统计分析处理,运用描述性统计、ANOVA分析、t检验、相关分析以及分层回归分析等方法。取双侧检验水准α=0.05。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 临床护士职业倦怠状况

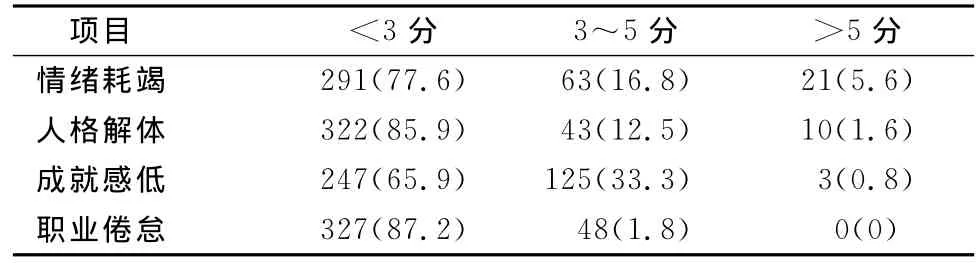

2.1.1 临床护士职业倦怠得分情况 本研究中临床护士职业倦怠总均分为(2.06±0.92)分,职业倦怠各维度均分由高到低依次是情绪耗竭(2.35±1.30)分、成就感低(2.09±0.92)分和人格解体(1.66±1.27)分。按照“七点计分法,3分以下者表示职业倦怠较低,3~5分表示职业倦怠比较严重,5分以上表示职业倦怠非常严重”的标准,评估护士的职业倦怠情况,其分布情况(表2)。结果显示临床护士存在不同程度的职业倦怠,其中以成就感低最为显著,严重的低成就感比例占总人群的34.1%,其次情绪耗竭,比例为22.4%。

表2 375名临床护士职业倦怠得分分布n(%)

2.1.2 临床护士职业倦怠水平在不同人口学资料上的差异t检验或方差分析的结果表明,在职业倦怠总均分上,不同职称的护士之间存在统计学意义(P<0.05);在情绪耗竭、人格解体和成就感低维度得分上,不同学历、不同工作年限及不同年龄阶段的护士之间存在统计学意义(P<0.05);合同制护士和事业编制护士的成就感低和人格解体两个维度的得分存在统计学意义(P<0.05)。

2.2 护士职业倦怠、心理弹性、积极应对三者之间的关系 护士心理弹性的得分范围为8~40分,平均为(25.99±6.47)分;积极应对得分范围为0~36分,平均为(2.00±0.5)分。相关分析的结果表明(表3),积极应对、心理弹性与职业倦怠及各维度得分均呈显著负相关(P<0.05),积极应对与心理弹性得分呈显著正相关(P<0.05)。

表3 积极应对、心理弹性和职业倦怠的相关性

2.3 护士职业倦怠相关因素的分层回归分析 根据温忠麟的中介效应和调节效应的检验方法[15],以心理弹性作为因变量,应对方式作为自变量进行分层回归分析。以科室、年龄、学历、工作类型、工作年限、职称等人口统计学变量作为第一层控制变量,将应对方式作为第二层控制变量引入方程。R2由0.016增大为0.286,提示积极应对显著预测心理弹性,净解释量为27%。

再以职业倦怠及各维度作为因变量,控制人口学变量后,将积极应对作为第二层控制变量纳入,心理弹性作为第三层控制变量纳入,进行回归分析。结果(表4)。将应对方式纳入后,职业倦怠及各维度(情绪耗竭、人格解体、成就感低)的R2依次为0.196、0.172、0.211和0.154,净解释量为12%、4.3%、6.6%和7.5%,说明应对方式对职业倦怠有良好的预测作用;第三层纳入心理弹性后职业倦怠及各维度的R2为0.287、0.187、0.225和0.280,净解释量为9.1%、1.5%、1.4%和12.6%,表明心理弹性对职业倦怠及其各维度的预测作用显著。积极应对方式在职业倦怠及情感耗竭、人格解体维度的主效应减小,说明心理弹性发挥了部分中介作用,而积极应对方式对成就感低维度的主效应不再显著,说明心理弹性在此起完全中介作用。

表4 临床护士职业倦怠相关因素的分层回归分析

3 讨论

3.1 临床护士职业倦怠的一般情况 研究发现,护士职业倦怠情况严峻,不容忽视。375名护士表现为不同程度的职业倦怠情况,与其年龄、职称、工作年限、学历程度密切相关。375名护士中,12.8%的护士表现出比较严重的倦怠情况,职业倦怠各维度中以护士成就感低得分最高,其次为情绪耗竭,这与Jaefar等[16]的研究成果一致。职业倦怠中,护士个人成就感低最为突出,这可能与护士长期从事单一、繁重的、付出与收获不均等的护理工作有关[17],也与环境、社会支持以及工作满足感与职业倦怠也密切相关[16]。

3.2 心理弹性在临床护士职业倦怠与应对方式的中介效应 心理弹性、积极应对与职业倦怠及各维度存在显著负相关,这与国内外关于护士职业倦怠研究相关文献报道一致。说明积极应对程度越高,心理弹性也就越好,其职业倦怠及各维度得分越低。进一步的中介效应表明,心理弹性在积极应对与职业倦怠的关系中起部分或完全中介作用。纳入心理弹性后,积极应对方式不能再预测职业倦怠中成就感低维度,这表明心理弹性完全中介了积极应对方式对成就感低维度的预测作用,可能是因为高心理弹性个体拥有丰富的资源,如生活满意感、乐观主义和宁静心境,所以这些个体在面对压力环境时能够及时调用其心理资源,应对困难并走出逆境,表现出良好的适应结果[18],这与积极应对的效果完全相符。另外,心理弹性部分中介积极应对与职业倦怠及情绪耗竭、人格解体维度的关系,表明积极应对方式既可以直接作用于职业倦怠,也可以通过心理弹性的中介作用预测职业倦怠。这一结论在现实中也得到了验证,对于工作中出现的问题,如果运用积极的应对方式或者通过提高护士心理弹性均有助于问题的解决,有效降低职业倦怠的发生率。这与丹麦学者研究结果也一致,员工参与弹性训练项目增强心理弹性的同时,也促使员工采取积极应对方式,从而有效的降低职业倦怠的发生率[19]。

总之,心理弹性在缓解护士职业倦怠中发挥重要作用,在护士的日常工作中,有针对性地实施干预和指导,增强护士心理弹性,是降低临床护士职业倦怠的有效途径,心理弹性的引入为有效缓解临床护士职业倦怠提供新的思路。

[1]Faller MS,Gates MG,Georges J,et al.Work-related burnout,job satisfaction,intent to leave,and nurse-assessed quality of care among travel nurses[J].J Nurs Admin,2011,(4):71-77.

[2]沈峥嵘,陈龙.应对方式对医务人员心理健康的影响[J].工作卫生与职业病,2005,31(3):145.

[3]周晓娜,赵维燕,李妮娜,等.医护人员睡眠质量与职业倦怠和应对方式[J].中国健康心理学杂志,2013,21(3):353-355.

[4]李永鑫.护士心理控制源、应对方式与工作倦怠的相关研究[J].中国健康心理学杂志,2007,15(6):532-533.

[5]Jiaxi Peng,Xihua Jiang,Danmin M,et al.The Impact of Psychological Capital on Job Burnout of Chinese Nurses:The Mediator Role of Organizational Commitment[J].PloS One,2013,(8):12.

[6]Friese M,Messner C,Schaffer Y.Mindfulness meditation counteracts self-control depletion[J].Conscious Cogn,2012,21:1016-1022.

[7]Joshua H,Barry R,Andrew R,et al.Resilience in Trauma-Exposed Refugees:The Moderating effect of coping style on resilience variables[J].American Journal of Orthopsychiatry,2010,80(4):557-563.

[8]李小妹,刘彦君.护士工作压力源及工作疲惫感的调查研究[J].中华护理杂志,2000,35(11):645-646.

[9]Georga PE Cooke,Jenny A Doust,Michael C Steele.A survey of resilience,burnout,and tolerance of uncertainty in Australian general practice registrars[J].BMC Medical Education,2013,13:2.

[10]李超平,时勘.分配公平与程序公平对工作倦怠[J].心理学报,2003,35(5):677-684.

[11]解亚宁.简易应对方式量表信度和效度的初步研究[J].中国临床心理学杂志,1998,6:53-54.

[12]Connor KM,Davidson JR.Development of a new resilience scale:the Connor-Davidson Resilience Scale(CD-RISC)[J].Depression and Anxiety,2003,18(2):76-82.

[13]Campbell-Sills L,Stein MB.Psychometric analysis and refinement of the Connor-davidson Resilience Scale(CDRISC):Validation of a 10-item measure of resilience[J].J Trauma Stress,2007,20(6):1019-1028.

[14]Wang L,Shi Z,Zhang Y,et al.Psychometric properties of the 10-item Connor-Davidson Resilience Scale in Chinese earthquake victims[J].Psychiatry Clin Neurosci,2010,64(5):499-504.

[15]温忠麟,侯杰泰,张雷.调节效应和中介效应的比较和应用[J].心理学报,2005,37(2):268-274.

[16]Jaefar M,Masoud A.Burnout among nurses working in medical and educational centers in Shahrekord,Iran[J].Iran J Nurs Midwifery Res,2013,18(4):294-297.

[17]Masoodi R,Etemadifar S,Afzali SM,et al.The influential factors on burnout among nurses working in private hospitals in Iran[J].J Nurs Res,2009,(3):47-58.

[18]Pietrzak RH,Johnson DC,Goldstein MB,et al.Psychological resilience and post deployment social support protect against traumatic stress and depressive symptoms in soldiers returning from Operations Enduring Freedom and Iraqi Freedom[J].Depressive and Anxiety,2009,26(8):745-751.

[19]Steensma H,Den Heijer M,Stallen V.Research note:effects of resilience training on the reduction of stress and depression among Dutch workers[J].Int Q Community Health Educ,2006,27(2):145-159.