红松苗分级造林试验

焦晓明

(辽宁省森林经营研究所,辽宁 丹东 118002)

为了探讨红松苗分级造林的效果,于2004年春进行了分级造林试验,现将栽后5年的试验结果整理如下。

1 试验方法

试验用3年生红松苗,由草河口苗圃提供。植苗前首先确定苗木分级标准,然后按标准将合格苗木分I、Ⅱ、Ⅲ级,并将未分级的合格苗木作为混合苗(对照),将4种苗木,按3个重复区栽植,在每区中,依I、Ⅱ、Ⅲ苗顺序排列栽植,在各级苗中间留2行隔离带,栽前对各级苗分别抽样量测l00株,记录苗高、地径、主根长、侧根数等因子,栽后当年设置固定标准行作定位观察,标准行为每级苗2行,每行15株,于每年秋进行一次调查并记录数据。现将苗木分级标准及各级原始数据列入表1、2。

表1 红松苗木分级标准

表2 各级红松苗原始记录表

2 材料分析

2.1 分级造林的成活率及保存率

2.1.1 分级造林的成活率。造林成活率是反映造林成败的关键。要想确保造林成活,就必须严格选苗,把好苗木质量关,去掉那些染病、坏根、干尖及发育不正常的苗木。划分苗木等级就是从根本上解决这一问题。为说明划分苗木等级的必要性,现将分级造林的成活率调查结果列表3。

从表3明显看出,I、Ⅱ、Ⅲ级苗当年平均成活率达85%以上,而混合苗平均成活率低于85%。

表3 分级造林当年成活率

2.1.2 分级造林的保存率。造林后的保存率是反映能否成林的标志,保存率越高,成林的希望就越大,保存率越低,就难以成林。但影响保存率的因素很多,有因更新措施不同、立地条件不一、苗木质量不等或遭受人为、自然灾害等。为消除这些因素,特在立地条件基本相同,更新措施一致,抚育管理正常的条件下,进行红松分级造林试验。现将分级造林5年后的保存率情况列入表4。

表4 红松分级造林保存率

从表4看出,红松分级造林栽后5年的保存率,I级苗最好,平均保存率达97.6%,Ⅱ级苗较好,平均保存率达89.3%,Ⅲ级苗较差,平均保存率为81%,混合苗最差,平均保存率仅为67.7%。从而说明了选择I、Ⅱ级苗上山造林,是保证红松造林成功的主要因素。

2.2 分级造林的苗高变异系数及高径生长量对比

2.2.1 苗木各级间的变异系数。红松苗分级造林各级间的苗高变异系数,是反映苗木各级间高生长变异幅度大小的标志。造林时如果不注意分级选苗,即使成林后,也会造成林木之间明显分化,高生长参差不齐,郁闭后也会导致林木间生长不均,层次混乱,严重影响林木质量。而经分级造林的林木,各级间的变异幅度小,长势整齐,生长均称。从表5看出,I级苗的各区间变动范围在13.5~15.9,Ⅱ级苗在16.7~22.4,Ⅲ级苗在26.9~28.6,混合苗在22.5~39.7。I级苗的平均变异系数为15.1,其余各级苗木的平均变异系数分别为20.2、27.6、30.9,说明了I级苗的变异幅度好于Ⅱ级苗,Ⅱ级苗好于Ⅲ级苗,Ⅲ级苗好于混合苗。

表5 红松分级造林各级间标准差及变异系数

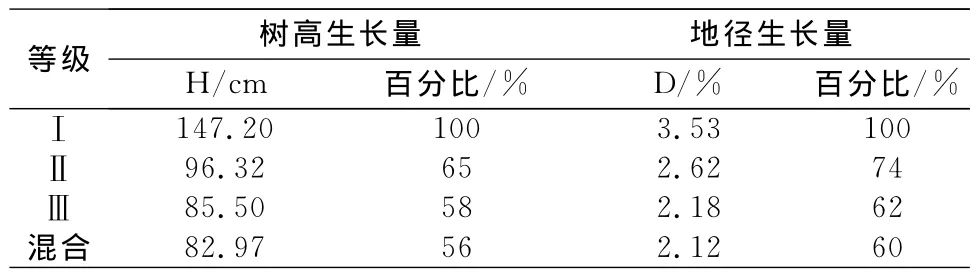

2.2.2 红松各级间高生长量对比。依据红松苗分级造林的5年观测数据,现将各级苗树高与地径的平均生长量列入表6。

表6 红松各级间高径生长对比

表6说明了各等级的树高、地径平均生长量存在着一定的差异。1级苗的5年树高生长量为47.2 cm,地径为3.53cm,Ⅱ、Ⅲ、混合苗树高生长量分别为96.32cm 、85.5cm、82.97cm,地径生长量分别为2.62cm、2.18cm、2.12cm。如以I级苗的树高、地径生长量为l00%时,则Ⅱ、Ⅲ、混合苗的树高生长量分别为65%、58%、56%,地径生长量分别为74%、62%、60%。说明了苗木质量越好,造林后的生长越好,质量越差,造林后的生长亦差。

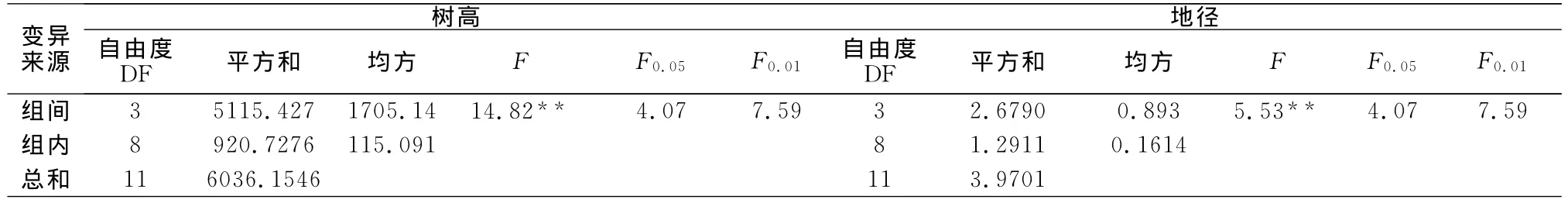

2.2.3 红松各级苗间的生长方差分析。以栽后各级苗间的高、径增长数据为基础,现将红松各等级的高、径增长统计整理列入表7。

表7 造林4年后各级间高径增长量

据表7数据计算结果,其树高与地径各级间的方差分析如表8。

各级间树高与地径的方差分析表明,各级间的树高生长差异为极显著,各级间地径生长差异为显著。

表8 红松各级间高径生长的方差分析

2.2.4 各级间高、径生长差异。采用最小显著极差法(LSR)的新复极差检验

2.2.4.1 求算平均数的标准误

2.2.4.2 求最小显著极差LSD值

计算整理列表9,依据表9计算LSR值,进行各级间的高、径平均生长量的比较见表10。

表9 各级间秩次距间的SSR与LSR值

表10 红松各级间高径平均数比较

从表10看出,红松Ⅰ级苗无论是树高和地径,与各级间的平均增长量的差异都很显著。树高平均增长量与其他各级苗的差异达到了极显著水准,地径Ⅰ级苗与Ⅱ、Ⅲ苗的差异达到了显著水准,与混合苗达到了极显著水准。而Ⅱ、Ⅲ、混合苗间的差异不够显著。

3 结论

3.1 红松分级造林试验结果表明,选择Ⅰ、Ⅱ级苗上山造林,成活率与保存率均达85%以上,能确保红松幼树尽快成林。

3.2 重点培育I级苗上山造林,效果好,高、径生长快,其树高生长量分别为Ⅱ、Ⅲ、混合苗的1.6倍、1.7倍、1.8倍,地径生长量分别为Ⅱ、Ⅲ、混合苗的1.4倍、1.6倍、1.7倍,差异显著效果明显。

3.3 经过分级造林的幼林,林分整齐、均称,变异范围小,没经分级的苗木,造林后生长高低不均,分化明显,变异幅度大。

3.4 造林时,应尽量把I、Ⅱ级苗选择在立地条件较好的山地造林。并要加强抚育管理,以保证苗木正常生长。

3.5 造林时,应严格选苗,剔除不合格的苗木。一般地径低于0.3cm,苗高低于15cm的苗木不易造林。